।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 18.28 II

।। अध्याय 18.28 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.28॥

आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठोनैष्कृतिकोऽलसः ।

विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते॥

“ayuktaḥ prākṛtaḥ stabdhaḥ,

śaṭho naiṣkṛtiko ‘lasaḥ..।

viṣādī dīrgha-sūtrī ca,

kartā tāmasa ucyate”..।।

भावार्थ:

जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री (दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है कि जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे, ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता। ) है वह तामस कहा जाता है ॥२८॥

Meaning:

Unsteady, immature, unbending, fraudulent, wicked, lazy, dejected and procrastinating, such a doer is called taamasic.

Explanation:

Having described characteristics of the saatvic and the raajasic doer, Shri Krishna concludes this topic by describing the characteristics of a taamasic doer. It is the longest list of the three types of doers. Even if we will take a long time to cultivate saattvic qualities, it is fine. But we should strive to reduce, and eventually eliminate, any trace of these taamasic characteristics within us. Forget holding us back on the spiritual path, these qualities will become a detriment even to success in our material world.

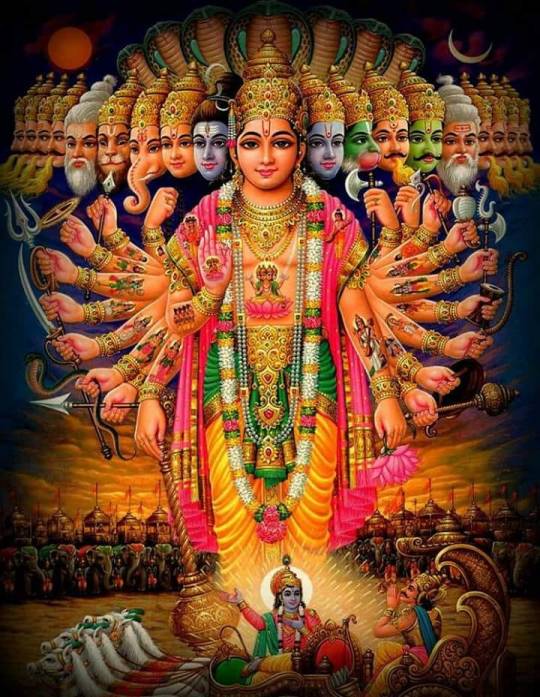

Tāmasa kartā is defined in this verse; ayuktaḥ, the one who does not have an integrated personality; yuktaḥ means a person whose personality; whose various layers of personality work in harmony; we have seen annamaya kōśa; prāṇamaya kōśa; manōmaya kōśa; vijñānamaya kōśa; five layers are there. When all the five layers work in uniformity; there is a reinforced effect. So when I look at the deity, and also when my mouth is chanting the nama of the Lord, and when the mind is also focused, the effect is much more. Like a lens converging the rays of the Sun and it becomes more powerful.Whereas this tāmasic person has never attempted to integrate the personality; because integration of the personality requires lot of effort.

If the state of mind is taamasic while performing a task, the mind will be ayukta or unsteady. It will never be able to focus on one thing, and will jump from thought to thought, or from distraction to distraction. Praakrita, opposite of samskrita, refers to a mind that is uncultured, uncouth, without proper values or the ability to think logically. Taamasic doership comes from taamasic vision, which always hangs on, perversely, to one particular object, viewpoint, person or situation. Therefore, the mind becomes stabdha, unyielding, arrogant, unwilling to accept a different position.

Now, some more dangerous characteristics are presented. A taamasic mind will not step at anything to accomplish its task. It will be shataha, which means malicious, deceptive, fradulent, playing games rather than being straightforward. This type of mind will also resort to creating a negative environment for others. It will be naishkritaha, which means wicked. Conversely, if the task is not upto it is liking the mind will be alasaha or lazy. It will always remain in a state of vishaada, which means forever dejected, despondent and depressed. It will find ways to pawn the task off to someone else by procrastinating. A somewhat funny word is used to describe this characteristic – deerghasootree which means long string or long length. Shri Shankaraachaarya says in his commentary that such a person will take months to do a one-day task. Overall, a tamasic karta is just like a animal in human form, who has no intelligence as well as rationality in his life for humankind.

।। हिंदी समीक्षा ।।

इस श्लोक में तामस कर्ता की परिभाषा दी गई है, अयुक्तः, जिसका व्यक्तित्व एकीकृत नहीं है; युक्तः का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिस का व्यक्तित्व; जिसके व्यक्तित्व की विभिन्न परतें सामंजस्य में काम करती हैं; हमने अन्नमय कोष देखा है; प्राणमय कोष; मनोमय कोष; विज्ञानमय कोष; पाँच परतें हैं। जब सभी पाँच परतें एकरूपता से काम करती हैं; तो एक प्रबल प्रभाव होता है। इसलिए जब मैं देवता को देखता हूँ, और जब मेरा मुँह भगवान का नाम जप रहा होता है, और जब मन भी एकाग्र होता है, तो प्रभाव बहुत अधिक होता है। जैसे एक लेंस सूर्य की किरणों को एकाग्र करता है और यह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जबकि इस तामसिक व्यक्ति ने कभी भी व्यक्तित्व को एकीकृत करने का प्रयास नहीं किया; क्योंकि व्यक्तित्व के एकीकरण के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है।

अतः अयुक्त जिस का मन, बुद्धि के साथ युक्त न हो वह व्यक्ति अयुक्त कहलाता है। तमोगुण मनुष्य को मूढ़ बना देता है। इस कारण किस समय में कौन सा काम करना चाहिये किस तरह करने से हमें लाभ है और किस तरह करने से हमें हानि है – इस विषय में तामस मनुष्य सावधान नहीं रहता अर्थात् वह कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सोचता ही,नहीं।

प्राकृत जिस ने शास्त्र, सत्सङ्ग, अच्छी शिक्षा, उपदेश आदि से न तो अपने जीवन को ठीक बनाया है और न अपने जीवन पर कुछ विचार ही किया है, माँ बाप से जैसा पैदा हुआ है, वैसा का वैसा ही कोरा अर्थात् कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा से रहित रहा है, ऐसा मनुष्य प्राकृत अर्थात् अशिक्षित कहलाता है।

सुसंस्कृत पुरुष वह है जो अपने मन की निम्नस्तरीय प्रवृत्तियों को अपने वश में रखता है। किन्तु तामसी पुरुष अयुक्त होने के कारण प्राकृत स्वभाव का होता है। उसे अपने ऊपर किसी भी प्रकार का संयम नहीं होता। बुद्धि का दर्पण दर्शाने पर भी वह स्वीकार नहीं करता कि दर्पण में प्रतिबिम्बित असभ्यता आदि अवगुण उसके अपने ही हैं।

स्तब्ध -तमोगुण की प्रधानता के कारण उस के मन, वाणी और शरीर में अकड़ रहती है। इसलिये वह अपने वर्णआश्रम में बड़े बूढ़े माता, पिता, गुरु, आचार्य आदि के सामने कभी झुकता नहीं। वह मन, वाणी और शरीर से कभी सरलता और नम्रता का व्यवहार नहीं करता, प्रत्युत कठोर व्यवहार करता है। ऐसा मनुष्य स्तब्ध अर्थात् ऐंठ अकड़वाला कहलाता है। वह ऐसा हठी और दुराग्रही होता है कि किसी के सदुपदेश का वह श्रवण भी नहीं करना चाहता, पालन करना तो दूर की बात है।

शठ तामस मनुष्य अपनी एक जिद होनेके कारण दूसरों की दी हुई अच्छी शिक्षा को, अच्छे विचारों को नहीं मानता। उस को तो मूढ़ता के कारण अपने ही विचार अच्छे लगते हैं। इसलिये वह शठ अर्थात् जिद्दी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि प्रायः मरण – मारण के तंत्र – मंत्र पर अधिक होती है, जिस से वह उत्पन्न कर के पैसे भी ऐठ सके और दूसरो को नुकसान पहुंचा सके।

अनैष्कृतिक – जिन से कुछ उपकार पाया है, उन का प्रत्युपकार करने का जिस का स्वभाव होता है, वह नैष्कृतिक कहलाता है। परन्तु तामस मनुष्य दूसरों से उपकार पा कर के भी उन का उपकार नहीं करता, प्रत्युत उन का अपकार करता है, इसलिये वह अनैष्कृतिक कहलाता है। धूर्तता इन का गुण होता है।

तामसिक कर्ता परवृत्तिच्छेदन पर अर्थात् दूसरे की आजीविका का नाश करने वाला होता है। अन्य लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर सदैव उतारू रहता है और शत्रुता और बदले की भावना रखता है।

अलस अपने वर्ण आश्रम के अनुसार आवश्यक कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाने पर भी तामस मनुष्य को मूढ़ता के कारण वह कर्म करना अच्छा नहीं लगता प्रत्युत सांसारिक निरर्थक बातों को पड़े पड़े सोचते रहना अथवा नींद में पड़े रहना अच्छा लगता है। इसलिये उसे आलसी कहा गया है।

विषादी – यद्यपि तामस मनुष्य में यह विचार होता ही नहीं कि क्या कर्तव्य होता है और क्या अकर्तव्य होता है तथा निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि में मेरी शक्ति का, मेरे जीवन के अमूल्य समय का कितना दुरुपयोग हो रहा है, तथापि अच्छे मार्ग से और कर्तव्य से च्युत होने से उसके भीतर स्वाभाविक ही एक विषाद (दुःख- अशान्ति) होता रहता है। इसलिये उसे विषादी कहा गया है।

दीर्घसूत्री – दीर्घसूत्री वह पुरुष जो तत्काल करने योग्य कर्म को कल करेंगे ऐसा कहते कहते एक मास के पश्चात् भी नहीं करता है, दीर्घसूत्री कहलाता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है, तो उसे कार्यान्वित कर नहीं पाता। अमुक काम किस तरीके से बढ़िया और जल्दी हो सकता है – इस बात को वह सोचता ही नहीं। इसलिये वह किसी काम में अविवेकपूर्वक लग भी जाता है तो थोड़े समय में होने वाले काम में भी बहुत ज्यादा समय लगा देता है और उससे काम भी सुचारुरूपसे नहीं होता। ऐसा मनुष्य दीर्घसूत्री कहलाता है।

उपरोक्त आठ गुण तामस कर्ता के कहलाये गए है। इसे हम यूं भी कह सकते है, तेज धार की तलवार या अग्नि जब प्रसार या वार करती है, तो उस के संपर्क में आए व्यक्ति का नाश कर देती है, परंतु उस को इस बात का ज्ञान नहीं होता। तामसी व्यक्ति भी अपने स्वाभाविक अवगुणों से जो भी उस के संपर्क में आए, उस को नुकसान ही पहुंचता है, किंतु उसे अपने कुकर्म का ज्ञान नहीं होता।

संक्षेप में हम कह सकते है कि मानव योनि में जीव जानवर से भिन्न अपनी बुद्धि से होता है। उस में भी सामाजिक प्राणी उसे कहेंगे जो सद्बुद्धि और विवेक से समाज में रहता है और समाज के कार्य करता है। किंतु जब यही सद्बुद्धि कुबुद्धि बन जाए तो उस व्यक्ति का चरित्र भी स्वार्थी, आलसी, लोभी, हिंसक और मनमाना अर्थात जानवरों के सभी लक्षणों से युक्त हो जाएगा।

ज्ञान, कर्म एवम कर्ता के त्रिगुण का वर्णन करने से यह तो ज्ञात है कि मात्र आचरण या दिखावा या क्रिया से हम किसी के सात्विक होने को तय नही कर सकते। सात्विक के लिये धर्म,सत्य एवम नीतिशास्त्र का पालन करना आवश्यक है। व्यास जी एवम मनु का मानना है कि युगमान के अनुसार कृत, त्रेता, द्वापर एवम कलि के धर्म भी भिन्न भिन्न होते है। त्रेता के राम एवम रावण ने अपनी अपनी मर्यादा का पालन किया तो द्वापर में उन सभी मर्यादाओं का भंग भी कर दिया गया। धर्म की गति भी अत्यंत सूक्ष्म होती है, इसलिये समय काल मे विभिन्न शास्त्रों में एक ही धर्म की नीति के विभिन्न मत मिलने से विरोध उत्पन्न हो जाता है। अतः किसी भी आचरण, कर्म एवम कर्ता को सात्विक भाव तय करते समय विवेकपूर्ण लिया समय, स्थान एवम व्यक्ति के अनुसार लिया निर्णय ही सर्वोत्तम होता है। यह कोई अनुशासित एवम स्थायी नियम नही हो सकता।

अतः यह तो तय है कि कर्ता सात्विक, राजसी या तामसी कोई भी हो, कर्मयोगी तो हो ही सकता है। इसलिए वह चाहे फल की आशा का त्याग भी कर दे, किंतु कर्म करने की आशा और कर्म वह करता ही रहता है, इसलिए मात्र निष्काम हो कर कर्म करने से सभी कर्म सात्विक नही होते, सात्विक कर्म तभी हो सकते है, जब कर्ता भी सात्विक हो। सात्विक कर्म कर्ता में बुद्धि और धृति का विषय है, जो कर्ता को उस के फलाशा रहित कर्म के सात्विक होने का अभ्यास करवाता है। निष्काम भाव से तामसी कर्ता भी कार्य कर सकता है, जैसे अनर्थ जीवहत्या, किंतु वह निष्काम कर्मयोगी नही होगा।

परोपकार करना पुण्यकर्म है और दूसरों को पीड़ा देना पापकर्म है। अतिसुखवाद में कोई सुख चीरकालीन नही मिलता। अतः सात्विक ज्ञान, कर्म एवम कर्ता को तय करने का मापदंड बुद्धि एवम धृति ही है। सत्य, धर्म एवम नीति के विवेकपूर्ण ज्ञान, कर्म एवम कर्ता का होना आवश्यक है जो सात्विक हो कर निष्काम हो

एवम निष्काम हो कर भी बुद्धि एवम धृति से संग कर्म करे। यही हम अब आगे पढ़ते है।

।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – 18.28।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)