।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

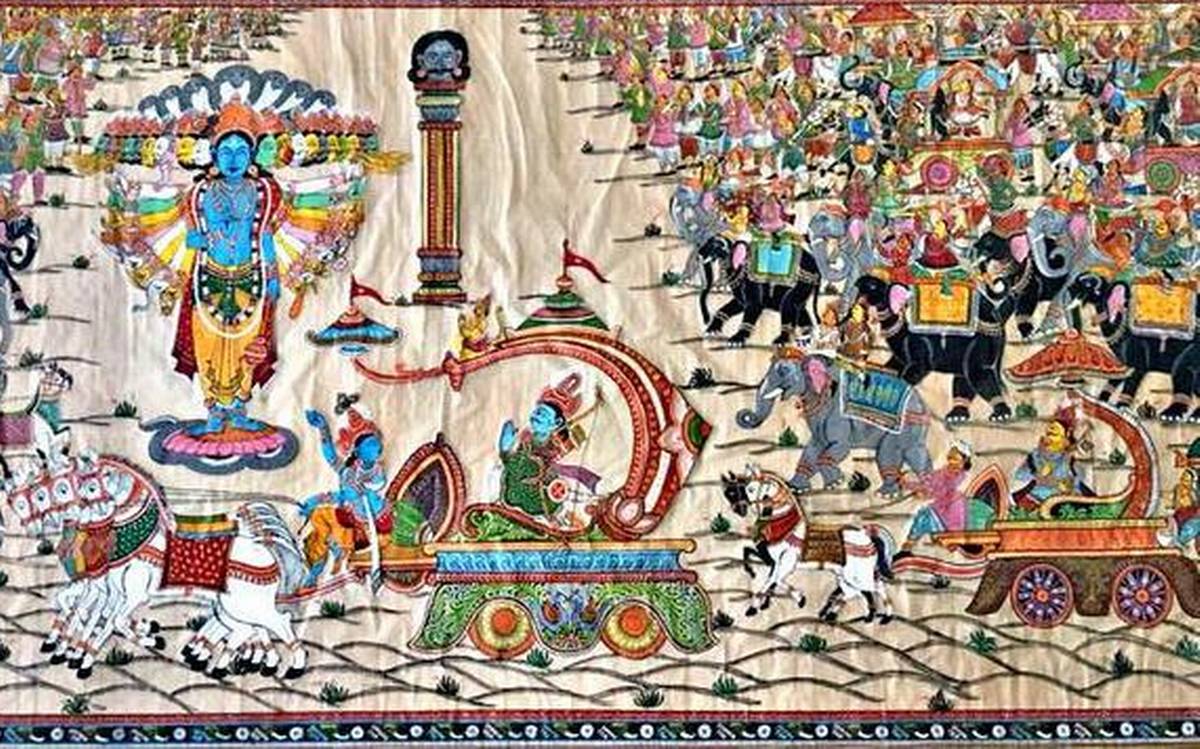

।। Chapter 18.17 II

।। अध्याय 18.17 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.17॥

यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते॥

“yasya nāhańkṛto bhāvo,

buddhir yasya na lipyate..।

hatvāpi sa imān lokān,

na hanti na nibadhyate”..।।

भावार्थ:

जिस पुरुष के अन्तःकरण में ‘मैं कर्ता हूँ’ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बँधता है। (जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थरहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इन्द्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोकदृष्टि में देखी जाए, तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्वाभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष ‘पाप से नहीं बँधता’।)॥१७॥

Meaning:

One who does not have the notion that I am the doer, whose intellect is not tainted, he does not kill, nor is he bound, even by killing these beings.

Explanation:

This 17th verse talks about a jñāni, the one who has exposed to the systematic spiritual teaching which clearly divides the individual into anātma aṁśa and ātma aṁśa, acētana aṁśa and cētana aṁśa; the body-consciousness discrimination he has done through śravaṇam, mananam and practiced long nidhidhyāsanam. He is training the mind to identify with the ātma part, the higher part and towards the right perspective of the body i.e. is called freedom from ahaṁkāra. he knows that he is akarta means non doer of all acts which he performs as duty.

Previously, we came across the incorrect understanding of action. Whenever we think “I am performing this action”, it is incorrect, born out of ignorance, it is durmati. Shri Krishna now gives us the correct understanding. When we think that “this action is being performed by the five factors of Prakriti, not by me”, this is the correct understanding, this is sumati. And after the action is performed, we do not let the result of the action impact us. In other words, we are not attached to the reward of action.

Renouncing prohibited actions and unrighteous actions is proper; renouncing desire for the rewards of actions is also proper; but renouncing prescribed duties is never proper. Prescribed duties help purify the mind and elevate it from tamo guṇa to rajo guṇa to sattva guṇa. Abandoning them is an erroneous display of foolishness. Shree Krishna states that giving up prescribed duties in the name of renunciation is said to be in the mode of ignorance.

The most common concern towards this kind of understanding is that it will make us weak and fatalistic, especially when we are still engaged in karma yoga. That is why it has to be combined with the idea of selfless service. A modern interpretation of this notion is : do your best, and leave the rest. As we continue our journey in karma yoga, our selfish desires and vaasanaas will slowly wither away, paving the way for the knowledge of the self in the second chapter to take root in our mind. Then we will come to the realization that only the self, the aatmaa is real or sat. Actions are in the realm of Prakriti, of Maaya, which is asat or illusory.

Per Shri Shankarachaarya’s commentary, this shloka embodies the sum and substance of the Gita and even of all the Vedas. We start our lives thinking that we are the body. The scriptures, the Vedas, tell us that we are not the body, we are the jeeva who has to use his body and mind to perform selfless service. Now, at the conclusion of the Vedas, Veda-anta, we are told that we are beyond the jeeva. This attitude of non-identification with the doership of actions differentiates a sanyaasi, a monk, from a tyaagi, one who has renounced action, per the original question of Arjuna in this chapter.

With the words “he kills, but does not kill”, we are transported back to the second chapter, where Shri Krishna was convincing Arjuna to engage in the Mahaabhaarata war. So then, what is left? From a practical standpoint, we still have to deal with science of action. Unless we understand it fully, we will never be able to distance ourselves from the notion of doership. Shri Krishna continues his analysis of action from the standpoint of the three gunaas, since he has proven that action is in the realm of Prakriti.

Shri Krishna says that our entire life is steeped in the incorrect notion that we perform actions. With regards to the analogies taken up, the self is stationary, and Prakriti is moving. But we do not see this because our intellect is untrained. It is akrita buddhi. We have not imbibed the knowledge that action is performed by the five factors mentioned in the prior shlokas. The scriptures, and Shri Krishna, are repeatedly informing us that ultimately Ishvara’s Prakriti is performing all the actions, not our self, not the aatmaa, not the eternal essence. But we fail to see this. We are durmati, we have a perverted understanding.

Having come in this world, we all have obligatory duties. Fulfilling them helps develop many qualities in an individual, such as responsibility, discipline of the mind and senses, tolerance of pain and hardships, etc. Abandoning them, out of ignorance, leads to the degradation of the soul. These obligatory duties vary according to one’s level of consciousness. For an ordinary person, acts such as earning wealth, taking care of the family, bathing, eating, etc. are prescribed duties. As one gets elevated, these obligatory duties change. For an elevated soul, sacrifice, charity, and penance are the duties.

Unless someone hears this statement from a teacher well versed in the scriptures, this ancient misunderstanding never comes up for questioning. The most common understanding is that the body is the self, the aatmaa. Some other people think that the jeeva, the individualized soul, is the aatmaa. But both these schools of thought attribute action to the aatmaa, which is incorrect. Furthermore, even the results of the actions go to the Prakriti. They do not go to the self, the aatmaa. The aatmaa is kevala, it is untainted, pure, and incapable of any change, modification or action. So then, what is the correct understanding? This is taken up next.

।। हिंदी समीक्षा ।।

गीता का यह श्लोक गीता का उपसंहार माना गया है अर्थात गीता का सम्पूर्ण सार इस श्लोक में निहित है। इस लिए इसे ध्यान से गहन अर्थ के साथ समझते है।

यह 17वाँ श्लोक ज्ञानी के बारे में बात करता है, जिसने व्यवस्थित आध्यात्मिक शिक्षा को उजागर किया है जो व्यक्ति को स्पष्ट रूप से अनात्म अंश और आत्म अंश, अचेतन अंश और चेतना अंश में विभाजित करता है; शरीर-चेतना का भेदभाव उसने श्रवणम, मननम और लंबे समय तक निधिध्यासन के माध्यम से किया है। वह मन को आत्म भाग, उच्च भाग और शरीर के सही परिप्रेक्ष्य की ओर पहचान करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है, जिसे अहंकार से मुक्ति कहा जाता है। वह जानता है कि वह अकर्ता है, अर्थात वह उन सभी कार्यों का अकर्ता है जिन्हें वह कर्तव्य के रूप में करता है।

निषिद्ध कर्मों और अधर्म कर्मों का त्याग करना उचित है; कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करना भी उचित है; लेकिन निर्धारित कर्तव्यों का त्याग करना कभी भी उचित नहीं है। निर्धारित कर्तव्य मन को शुद्ध करने में मदद करते हैं और इसे तमोगुण से रजोगुण और फिर सत्वगुण की ओर ले जाते हैं। उनका त्याग करना मूर्खता का गलत प्रदर्शन है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि त्याग के नाम पर निर्धारित कर्तव्यों का त्याग करना तमोगुण कहलाता है।

परमात्मा सम्पूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन एवम संहार करते हुए समस्त कर्मो को करता है किंतु उस के पश्चात भी वह कर्ता नही है। प्रकृति सृजन, वृद्धि, पालन एवम संहार करती रहती है, नदी, सूर्य, चंद्र, वृक्ष, धरती सभी क्रियाशील है, किन्तु इन मे कोई भी कर्ता नही है। वर्षा का होना एक सतत प्रक्रिया है जिस में सूर्य, समुन्द्र, बादल, आकाश एवम वायु सभी कार्य करते है जो सृजन भी करते है और संहार भी किन्तु कोई भी कर्ता नही है।

पूर्व श्लोक में पढ़ा कि किसी भी कर्म के पांच कारण है और उन्हें तीन मानसिक, वाचिक एवम कायिक तीन प्रकार से किया जाता है, अतः किसी भी कर्म का कोई कर्ता हो ही नही सकता। जो हो रहा है वह प्रकृति की प्रक्रिया है, जिस में जीव नियति का अंश है।

इसी प्रकार हम ने पढ़ा था कि जीव परमात्मा द्वारा निरूपित बीज है जो प्रकृति से मिल कर सृष्टि की रचना है। उस का मूल स्वरूप परमात्मा का ही है जिस से वह नित्य, साक्षी एवम अकर्ता है। यह सारा संसार प्रकृति की क्रिया पर चल रहा है और जीव इस मे कामना, आसक्ति एवम अहंकार से स्वयं को कर्ता मानता है।

तो फिर जो वास्तव में देखता है ( ऐसा ) सुबुद्धि कौन है इसपर भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व अध्याय में स्थितप्रज्ञ, तत्वदर्शी, ब्रह्मसन्ध वेदविद आदि के वर्णन द्वारा बताया था। इसलिये जिस का शास्त्र और आचार्य के उपदेश से तथा न्याय से जिस का अन्तःकरण भली प्रकार शुद्धसंस्कृत हो गया है, ऐसे जिस पुरुष के अन्तःकरण में मैं कर्ता हूँ इस प्रकार की भावनाप्रतीति नहीं होती, जो ऐसा समझता है कि,अविद्या से आत्मा में अध्यारोपित, ये अधिष्ठानादि पाँच हेतु ही समस्त कर्मों के कर्ता हैं, मैं नहीं हूँ, मैं तो केवल उन के व्यापारों का साक्षी मात्र प्राणों से रहित, मन से रहित, शुद्ध श्रेष्ठ, अक्षर से भी पर केवल और अक्रिय आत्मस्वरूप हूँ तथा जिस की बुद्धि यानी आत्मा का उपाधिस्वरूप अन्तःकरण, लिप्त नहीं होता – अनुताप नहीं करता यानी,मैंने अमुक कार्य किया है उस से मुझे नरक में जाना पड़ेगा इस प्रकार जिस की बुद्धि लिप्त नहीं होती वह सुबुद्धि है वही वास्तवमें देखता है अर्थात जिस यह जान लिया है जीव एवम प्रकृति की समस्त प्रक्रिया में भी जीव अकर्ता ही है।

जिससे मैं करता हूँ – ऐसा अहंकृतभाव नहीं है और जिस की बुद्धिमें मेरको फल मिलेगा – ऐसे स्वार्थभाव का लेप नहीं है। इसको ऐसे समझना चाहिये – जैसे शास्त्रविहित और शास्त्रनिषिद्ध – ये सभी क्रियाएँ एक प्रकाश में होती हैं और प्रकाश के ही आश्रित होती हैं परन्तु प्रकाश किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता अर्थात् प्रकाश उन क्रियाओँ को न करनेवाला है और न करानेवाला है। ऐसे ही स्वरूप की सत्ता के बिना विहित और निषिद्ध – कोई भी क्रिया नहीं होती परन्तु वह सत्ता उन क्रियाओंको न करनेवाली है और न करानेवाली है – ऐसा जिसको साक्षात् अनुभव हो जाता है, उसमें मैं क्रियाओंको करनेवाला हूँ – ऐसा अहंकृतभाव नहीं रहता और अमुक चीज चाहिये, अमुक चीज नहीं चाहिये अमुक घटना होनी चाहिये, अमुक घटना नहीं होनी चाहिये – ऐसा बुद्धिमें लेप (द्वन्द्वमोह) नहीं रहता। अहंकृतभाव और बुद्धि में लेप न रहने से उस के कर्तृत्व और भोक्तृत्व – दोनों नष्ट हो जाते हैं अर्थात् अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व – ये दोनों ही नहीं हैं, इस का वास्तविक अनुभव हो जाता है। प्रकृति का कार्य स्वतः स्वाभाविक ही चल रहा है, परिवर्तित हो रहा है और अपना स्वरूप केवल उस का प्रकाशक है – ऐसा समझकर जो अपने स्वरूपमें स्थित रहता है, उस में मैं करता हूँ ऐसा अहंकृतभाव नहीं होता क्योंकि अंहकृतभाव प्रकृतिके कार्य शरीरको स्वीकार करनेसे ही होता है। अहंकृतभाव सर्वथा मिटनेपर उसकी बुद्धिमें फल मेरेको मिले ऐसा लेप भी नहीं होता अर्थात् फलकी कामना नहीं होती। अहंकृतभाव एक मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति होते हुए भी यह भाव स्वयं(कर्ता)में रहता है क्योंकि कर्तृत्व और अकर्तृत्व भाव स्वयं ही स्वीकार करता है।

जब किसी प्रकृति की क्रिया या कर्म में कर्ता नही है तो ऐसा ज्ञानी इन समस्त लोकों को अर्थात् सब प्राणियों को मारकर भी ( वास्तवमें ) नहीं मारता अर्थात् हननक्रिया नहीं करता और उस के परिणाम से अर्थात् पाप के फल से भी नहीं बँधता।

उपर्युक्त कथन में कोई विरोध नहीं हैं, क्योंकि मारने की क्रिया शरीरादि लौकिक दृष्टि से कही गई है और मारता नहीं है यह आत्मदृष्टि से कहा गया है। जब भगवान् श्रीकृष्ण यह कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष हत्या करके भी वास्तव में हत्या नहीं करता है, तब इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि सभी ज्ञानी पुरुष हत्या जैसे हीन कर्मों में प्रवृत्त होते हैं इस वाक्य का अभिप्राय केवल इतना ही है कि कर्तृत्वाभिमान के अभाव में मनुष्य को किसी भी कर्म का बन्धन नहीं हो सकता। लोक में भी हम देखते हैं कि एक हत्यारे व्यक्ति को मृत्युदण्ड दिया जाता है और रणभूमि पर शत्रु की हत्या करने वाले वीर सैनिक को महावीर चक्र प्रदान किया जाता है हत्या का कर्म दोनों में समान होते हुए भी अहंकार और स्वार्थ के भाव और अभाव के कारण दोनों के फलों में अन्तर होता है। जिसका अहंकार पूर्णतया नष्ट हो जाता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को किसी भी प्रकार का बन्धन नहीं होता है।

अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, उस को वहाँ नियति ले कर आई, उस का क्षत्रिय धर्म युद्ध का है और जिस अन्याय का सामना करने के लिये युद्ध का निर्णय हुआ वह भी उस का तय किया हुआ नहीं है, इसलिये कर्तव्य धर्म के अनुसार उसे कर्म की आज्ञा या सलाह दी गई वो कर्तव्य धर्म जिस स्वरूप में सम्पन्न होना चाहिए उसे इस श्लोक में वर्णित किया गया है। अर्थात प्रकृति के निमित हो कर अकर्ता हो कर युद्ध करना, क्योंकि उसे इस हेतु कर्म के पांच कारणों में तय किया गया है, वह नियति का निमित मात्र है, उस का यह अहंकार है कि वो कर्ता है। वो कर्ता है ही नही, क्योंकि क्रिया नियति कर रही है वह उस का हिस्सा है।

इस संसार में आकर हम सभी के कुछ कर्तव्य हैं। इन्हें पूरा करने से व्यक्ति में कई गुण विकसित होते हैं, जैसे जिम्मेदारी, मन और इंद्रियों का संयम, दुख और कष्टों को सहन करना आदि। अज्ञानतावश इनका त्याग करने से आत्मा का पतन होता है। ये कर्तव्य व्यक्ति की चेतना के स्तर के अनुसार अलग-अलग होते हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए धन कमाना, परिवार का भरण-पोषण करना, स्नान करना, भोजन करना आदि कर्तव्य निर्धारित हैं। जैसे-जैसे व्यक्ति ऊपर उठता है, ये कर्तव्य बदलते जाते हैं। एक उन्नत आत्मा के लिए त्याग, दान और तप ही कर्तव्य हैं।

अकर्ता हो कर जो भी कर्म है, उस के फल की ग्रहण करने वाला कोई नही। ऐसा जीव कुबुद्धि का भी नही हो सकता क्योंकि वहां अहंकार है, ऐसा जीव तत्वदर्शी ही होगा जिस के समस्त कर्म लोकसंग्रह के होंगे। राम ने रावण को मारा, या परशुराम जी लोकसंग्रह हेतु क्षत्रियों का वध किया, यहां तक कि अपनी ही जननी को मारा, किन्तु राम हो या परशुराम दोनों ही अकर्ता रहे, इन्हें कर्म का फल नहीं मिल सकता। ऐसे जीव द्वारा किये सभी कर्म लोकसंग्रह के होते है।

कुछ लोग गीता के इस श्लोक का गलत अर्थ निकाल कर अपने को कर्मो से फलों से मुक्त मानते है। इसलिए जो कुछ करती है, वह प्रकृति करती है, कहते हुए निषिद्ध कर्म, लोभ, कामना और आसक्ति भाव से करते रहते है। किसी की भी हत्या कर देना, दोष भगवान के मत्थे मांड देना आदि आदि। जब कि उन के अंदर अहंकार का बीज रहता ही है। कर्म निष्काम एवम निस्वार्थ के साथ शुद्ध सात्विक बुद्धि रखनेवाला की कर्म योगी सन्यासी है। काष्ठ जब अग्नि में जल कर भस्म हो जाता है तो उस में काष्ठ का कोई भी गुण शेष नहीं रहता। जब कर्ता भाव ही नही तो कर्म का फल नहीं किन्तु अकर्ता होना तभी संभव है जब किसी ने अपने आप को परमात्मा से एकाकार कर लिया हो। अतः उस के द्वारा किसी भी कार्य मे अनुचित और उचित की समीक्षा नहीं कि जा सकती। जब समस्त क्रिया प्रकृति ही करती है तो जीव भी परमात्मा का अंश होने से अकर्ता, साक्षी और दृष्टा ही है। क्या बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक विपदा में मरनेवालों के किया प्रकृति पर कोई कर्म के फल का आरोप लगा सकता है जो जीव के रूप में निमित हो कर प्रकृति का कर्म करता हो, तो वह सब को मार कर भी किसी की हत्या का दोषी कैसे हो सकता है।

हम इसे यूं भी कह सकते है, जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया, वह निसंग हो जाता है। निसंग व्यक्ति प्रकृति के प्रवाह में क्रियाएं करता है, किंतु वह कर्ता नही है। अग्नि जब जलाती है तो वह अच्छा – बुरा, लाभ – हानि, लोभ – कामना को त्याग को त्याग कर जो भी उस के समक्ष होता है, उसे जला कर एक रूप कर देती है। इसी प्रकार निसंग व्यक्ति प्रकृति के निमित्त हो कर कर्म करता है। क्योंकि वह शुद्ध – बुद्ध है, इसलिए उस के कर्म को हम अच्छा या बुरा भी नहीं कहा जा सकता। यह देखने वाले व्यक्ति का विचार उस के कार्य को अपनी आस्था या कामना में देखना है। मृत व्यक्ति को कोई कितना भी सजा कर ले जाए, हजारों लोग उसे शमशान पहुंचाने आए, उस का अंतिम संस्कार चंदन, घी और मंत्रो से करे, यह सिर्फ करने वाले की अपनी संतुष्टि होती है, मृत व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि उसे उन क्रियाओं का ज्ञान ही नही होता। किसी पागल व्यक्ति के कपड़े, आचरण और स्वरूप पर देखने वाले का अपना दृष्टिकोण होता है, पागल व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार तत्वज्ञानी या शुद्ध आत्मा को प्रकृति जब निमित्त बना कर कोई कार्य करवाती है, तो निषिद्ध या विहित कर्म नहीं हो कर, मात्र प्रकृति की क्रिया होती है, इसलिए युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन का युद्ध करना, जनहित में लोक संग्रह हेतु कर्म करना, व्यापार में, पेशे में वकील आदि द्वारा न्याय का कार्य करना, अकर्त्ता भाव के ज्ञान के बाद अच्छा या बुरा कर्म नहीं होता, यह अच्छा या बुरा कर्म में निहित कामना या आसक्ति या कर्त्तापन के कारण ही देखने या करने वाले के लिए होता है। परमात्मा को जब कोई आत्मीय स्वरूप में भजता है, तो वह उस से एक रूप हो जाता है, किंतु जो कामना, आसक्ति या कर्ता भाव से देखता या भजता है, वह उस की विवेचना नहीं, अपनी विवेचना करता है। इसलिए जो किसी के बारे में कोई विचार रखते है, वह उस व्यक्ति के नही, विचार रखने वाले के खुद के व्यक्तित्व को प्रकाशित करते है।

ज्ञान योग में निष्काम और निर्लिप्त भाव से अपने कर्तव्य को करते रहने का अर्थ, यह भी है कि हम रोबोट बन कर कार्य नहीं करे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साम, दाम, दंड, भेद सभी नीतियों का उपयोग करे, जो साधन और सुविधाएं उपलब्ध हो, उन का उपभोग भी आनंद से करे। एक विद्यार्थी, व्यवसायिक, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन भी करे। इस संसार में प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए, काया और मन को स्वस्थ रखे। किंतु जो भी कर्म से प्राप्त हो, वह निर्लिप्त भाव से उपयोग करे इसलिए यज्ञ, दान और तप तीनों कर्मों को सात्विक भाव से करते रहना ही, कर्तव्य कर्म है।

ज्ञान और प्रवृत्ति (क्रिया) दोषी नहीं होते, प्रत्युत कर्तृत्वाभिमान ही दोषी होता है क्योंकि कर्तृत्वाभिमान से ही कर्मसंग्रह होता है – यह बात आगे के श्लोक में पढ़ते हैं।

।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – 18.17।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)