।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 18.01 II

।। अध्याय 18.01 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.1॥

अर्जुन उवाच

सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।

त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन॥

arjuna uvāca,

“sannyāsasya mahā- bāho,

tattvam icchāmi veditum..।

tyāgasya ca hṛṣīkeśa,

pṛthak keśī- niṣūdana”..।।

भावार्थ:

अर्जुन बोले- हे महाबाहो! हे अन्तर्यामिन्! हे वासुदेव! मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक्-पृथक् जानना चाहता हूँ॥ (१)

Meaning:

Arjuna said:

O mighty armed, O Hrisheekesha, O slayer of Keshin, I wish to know the difference between sanyaasa and tyaaga.

Explanation:

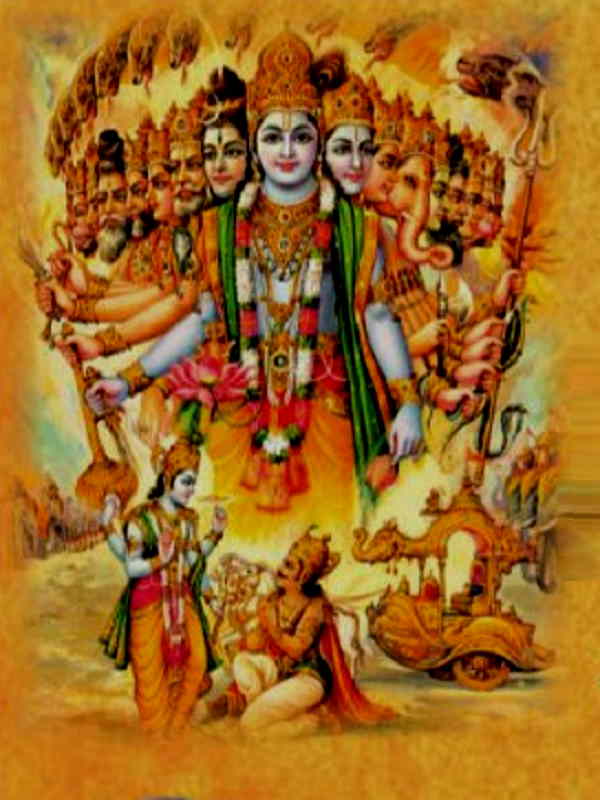

We now commence the eighteenth chapter, which is the final chapter of the Gita. It is the longest chapter, coming in at 78 shlokas. It is a summary of the entire Gita teaching condensed into one chapter. It addresses many topics and themes covered in the entire Gita and ties up many loose ends as well. It is the most practical among all of the chapters, containing lessons applicable every aspect of our life. Arjuna begins this chapter with a question to Shri Krishna. He wants to know what the difference between two terms is – sannyaasa and tyaaga.

In spite of so many chapters of clear teaching, and that too coming from the Sākṣāt Nārāyaṇa himself, Arjuna manages to have questions and doubts. So, you can imagine how knowledge is not that easy. It involves elaborates dialogue; one cannot give knowledge just like that; it is a material to be handed over; it requires consistent teaching for a length of time. And every statement needs your and your questions, called anupraśna and the teacher will have to clarify; it will remove the doubt, but will produce another. That is why we said knowledge takes place through consistent and systematic dialogue. And in spite of this elaborate dialogue, at least in the version we get, Arjuna manages to have a doubt and now this is the last question.

Why this question, since in chapter 1, Arjuna wanted sanyāsa and he was waiting for Krishna to endorse sanyāsa; and Arjuna was smart, and Krishna was smarter; because Krishna new Arjuna is thinking of escapist sanyāsa. Escapist Sanyāsa will never work, if you have problems. Never take sanyāsa when there is problem, solve the problem, and when everything is fine, then take sanyāsa, if you want to. So therefore, Krishna never wanted to talk about sanyāsa.

He wishes to know the nature of sanyāsa, which means “renunciation of actions.” He also wishes to know the nature of tyaāg, which means “renunciation of desires for enjoying the fruits of actions.” Further, he uses the word pṛithak, meaning difference; he wishes to understand the distinction between the two terms.

This topic had been explained in the previous chapters as well. Shree Krishna had talked about sanyāsa in verses 5.13 and 9.28, and about tyaāg in verses 4.20 and 12.11, but he explains it here from another angle. The same truth permits itself to be presented from a variety of perspectives and each perspective provides its own unique appeal. For example, various sections of a garden leave differing impressions on the viewer’s mind, while the entire garden creates yet another impression. The Bhagavad Gita is very much like this. Each chapter is designated as a particular Yog, while the eighteenth chapter is considered the synopsis. In this chapter, Shree Krishna briefly summarizes the perennial principles and eternal truths that were presented in the previous seventeen chapters and establishes the collective conclusion of all of them. After discussing the topics of renunciation and detachment, he goes on to explain the natures of the three guṇas and how they affect people’s natural propensities for work. He reiterates that the mode of goodness is the only mode worthy of cultivation. He then concludes that bhakti, or exclusive loving devotion to the Supreme Lord is the paramount duty, and its attainment is the goal of human life.

At a superficial level, both the terms have a common meaning which is renunciation. Arjuna probably had come across these terms being used in scriptures or chants and wanted to know whether there was a difference. But this question is similar to his query in regard to the difference between karma yoga and jnyaana yoga in the third chapter, and the difference between karma yoga and karma sannyasa in the fifth chapter. Broadly, he wants to know when to act and when not to act. It is a good question because the topic of karma contains many nuances that require clarification and elaboration, which are found in this chapter.

It is interesting to look at the three titles used by Arjuna to address Shri Krishna. Hrisheekesha is one who has conquered the senses. Mahabaaho is one who is mighty armed, one who has tremendous power and energy. Keshinisudana is one who has killed the demon Keshi, who is an enemy. Therefore, only one who has conquered the senses can gain power to destroy one’s internal and external enemies.

So then, Arjuna asks this extremely practical question on behalf of common people who have faith in some higher principle. Some may be devotees of Shri Krishna, some of Lord Shiva, some of Lord Ganesha. Some may not have faith in a deity but may have faith in a spiritual text such as the Gita. Some may have not had faith in any of these but may have faith in a friend, spouse or relative who has faith in a deity or a spiritual text. Some may have faith in their nation or in a higher cause such as improving the state of the nation’s education system.

Regardless of what their faith is, such people would like to set themselves on a path that gains them happiness in the material world, and also enables them to pursue the supreme goal of self-realization or liberation. In the absence of scripture as the authority, faith determines the course of action for such people. How can they determine whether their faith is saattvic, rajasic or tamasic? How can they ensure that their faith is leading them in the right direction?

।। हिंदी समीक्षा ।।

इतने सारे अध्यायों में स्पष्ट शिक्षा दिए जाने के बावजूद, और वह भी स्वयं साक्षात नारायण से आने के बावजूद, अर्जुन के मन में प्रश्न और संदेह हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ज्ञान इतना आसान नहीं है। इसमें विस्तृत संवाद शामिल है, कोई भी व्यक्ति ज्ञान को ऐसे ही नहीं दे सकता; यह एक ऐसी सामग्री है जिसे आगे बढ़ाया जाना है; इसके लिए लंबे समय तक लगातार शिक्षण की आवश्यकता होती है। और हर कथन के लिए आपके और आपके प्रश्नों की आवश्यकता होती है, जिसे अनुप्रश्न कहते हैं और शिक्षक को स्पष्टीकरण देना होगा; इससे संदेह दूर हो जाएगा, लेकिन एक और संदेह पैदा होगा। इसीलिए हमने कहा कि ज्ञान निरंतर और व्यवस्थित संवाद के माध्यम से होता है। और इस विस्तृत संवाद के बावजूद, कम से कम हमें जो संस्करण मिलता है, उसमें अर्जुन संदेह करने में सफल हो जाता है और अब यह अंतिम प्रश्न है।

अध्याय 1 से ही अर्जुन संन्यास लेना चाहता था और वह कृष्ण द्वारा संन्यास लेने की पुष्टि का इंतजार कर रहा था और अर्जुन चतुर था और कृष्ण उससे भी चतुर थे क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन पलायनवादी संन्यास के बारे में सोच रहा है। अगर आपके पास समस्याएँ हैं, तो पलायनवादी संन्यास कभी काम नहीं करेगा। जब समस्या हो, तो कभी भी संन्यास न लें, समस्या का समाधान करें और जब सब कुछ ठीक हो जाए, तब संन्यास लें; अगर आप चाहें तो। इसलिए, कृष्ण कभी भी संन्यास के बारे में बात नहीं करना चाहते थे।

अर्जुन का प्रश्न तीक्ष्ण और मर्मभेदी था। वह संन्यास की प्रकृति के बारे में जानना चाहता है जिसका अर्थ ‘कर्मों का त्याग’ करना है। वह त्याग की प्रकृति जिसका अर्थ ‘कर्म-फलों को भोगने की इच्छाओं का त्याग करने से है’ के संबंध में भी जानना चाहता है।

अर्जुन का लक्ष्य महाविजय के अभियान को पूरा करना है, जिसे मन और इन्द्रियों को वश में करके संपूर्ण किया जा सकता है। यह वही विजय अभियान है जिससे पूर्ण शांति की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। पुरुषोतम भगवान श्रीकृष्ण इन्द्रियों के स्वामी के रूप में स्वयं पूर्णता के अवतार हैं।

इस विषय के संबंध में पिछले अध्यायों में भी इसी प्रकार का वर्णन किया जा चुका था। श्लोक 5.13 तथा 9.28 में श्रीकृष्ण पहले ही संन्यास के संबंध में और श्लोक 4.20 तथा 12.11 में त्याग के बारे में वर्णन कर चुके थे लेकिन यहाँ पर वे इसे अन्य दृष्टिकोण से निरूपित कर रहे हैं। यही सत्य विभिन्न प्रकार के परिप्रेक्ष्यों में इसे प्रस्तुत करने की स्वीकृति देता है तथा प्रत्येक परिप्रेक्ष्य अपना पृथक विलक्षण आकर्षण प्रस्तुत करता है। उदाहरणार्थ एक उद्यान के विभिन्न खण्ड देखने वालों के मन में विभिन्न प्रकार के आकर्षण उत्पन्न होते हैं जबकि पूरा उद्यान एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भगवद्गीता में भी बहुत कुछ इसी प्रकार से है। प्रत्येक अध्याय को एक योग रूप में निर्दिष्ट किया गया है जबकि अठारहवें अध्याय को पूरी भगवद्गीता का सार कहा जा सकता है। इस अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण संक्षिप्त रूप में चिरस्थायी सिद्धांतों तथा आंतरिक सत्य का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें पिछले 17 अध्यायों में प्रस्तुत किया गया था तथा अब वे सबका सकल निष्कर्ष स्थापित करते हैं। संन्यास तथा विरक्ति के विषयों पर चर्चा करने के उपरांत भगवान श्रीकृष्ण प्रकृति के तीनों गुणों का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं और यह ज्ञात करवाते हैं कि किस प्रकार से ये जीवात्माओं के कार्यों की स्वाभाविक प्रवृतियों को गुह्यतम प्रभावित करते हैं। वे फिर से दोहराते हैं कि केवल सत्वगुण को पोषित करना ही उपयुक्त होता है। तत्पश्चात वे यह निष्कर्ष देते हैं कि भक्ति या पुरूषोत्तम भगवान के प्रति अनन्य प्रेमामयी भक्ति ही परम कर्त्तव्य है और इसे प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है।

इस अंतिम अध्याय में पहले के सभी अध्यायों में कहा हुआ अभिप्राय मिलता है, तथापि अर्जुन केवल संन्यास और त्याग — इन दो शब्दों के अर्थों का भेद जानने की इच्छा से ही प्रश्न करता है- अर्जुन कहते है- हे महाबाहो, हे हृषीकेश, हे केशिनिषूदन ! मैं संन्यास का अर्थात् संन्यास शब्द के अर्थ का और त्याग का अर्थात् त्याग शब्द के अर्थ का तत्त्व, यथार्थ स्वरूप अलग अलग विभागपूर्वक जानना चाहता हूँ।

जिज्ञासा प्रायः दो प्रकार से प्रकट की जाती है ,(1) अपने आचरण में लाने के लिये और (2) सिद्धान्त को समझने के लिये। जो केवल पढ़ाई करनेके लिये (सीखनेके लिये) सिद्धान्त को समझते हैं, वे केवल पुस्तकों के विद्वान् बन सकते हैं और नयी पुस्तक भी बना सकते हैं, पर अपना कल्याण नहीं कर सकते। अपना कल्याण तो वे ही कर सकते हैं, जो सिद्धान्त को समझ कर उस के अनुसार अपना जीवन बनाने के लिये तत्पर हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा भी केवल सिद्धान्त को जानने के लिये ही नहीं है, प्रत्युत सिद्धान्त को जान कर उस के अनुसार अपना जीवन बनाने के लिये है।

वस्तुत: त्याग और सन्यास दोनो समानार्थक शब्द लगते है किंतु युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सन्यास की अपेक्षा कर्म के प्रति आसक्ति और कामना के त्याग की बात कहते है। लोग भी अक्सर प्रश्न कर देते है कि फल की आशा के बिना कर्म करने का अर्थ तो यही माने कि बाबा जी बन जाना।

त्याग और सन्यास के शाब्दिक अर्थ अर्जुन को नही समझते होंगे, यह हम नही मान सकते, इसलिए अर्जुन यही स्पष्ट करवाना चाहता है कि भगवान उसे युद्ध भूमि को छोड़ कर नही जाने को कह रहे, वे उसे फलाशा का त्याग कर के सब कर्मो का सन्यास ग्रहण करने को कह रहे है। घर – बार छोड़ कर सन्यास आश्रम को धारण करने वाला पुत्र – पौत्र आदि से परे जंगल में जा कर मोक्ष लेता है, किंतु संसार के आनंद को लेता हुआ, कर्म संन्यासी भी मोक्ष को प्राप्त हो, यह बात स्पष्ट होना आवश्यक है।

जब शिष्य अपना सन्देह या जिज्ञासा प्रकट करता है, तब निश्चय ही वह स्वयं अपनी कठिनाई नहीं जान पाता है। अत गुरु का यह कर्तव्य हो जाता है कि शिष्य की कठिनाई को समझकर उसका समाधान करे। यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण का यही प्रयत्न है। यह सम्पूर्ण अध्याय त्याग और संन्यास के अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। त्याग के बिना संन्यास अनाकलनीय है, असम्भव है और यदि कोई ऐसा प्रयत्न करता है तो उसका संन्यास केवल पाखण्ड ही कहा जायेगा। यह अध्याय हमारी उन वासनाओं, प्रवृत्तियों, उद्देश्यों आदि का वर्णन करता है, जो सर्वथा त्याज्य है। इन के ज्ञान से अवांछनीय गुणों का वास्तविक त्याग संभव हो सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर इस अध्याय का अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा, निश्चय ही, यह हमें प्रभावित नहीं कर पायेगा।

गीता का कर्मयोग सांख्य के सन्यास योग एवम त्याग के समान ही मोक्ष के कर्म का मार्ग है। बिना सन्यास एवम त्याग के कर्म अहंकार एवम अनियंत्रित हो कर आसुरी प्रवृति में जाता है। प्रकृति की चीज सर्वथा प्रकृति में देने (छोड़ देने) और विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है। कर्म और फल की आसक्ति को छोड़ने का नाम त्याग है। छठे अध्याय के चौथे श्लोक में आया है कि जो कर्म और फल में आसक्त नहीं होता, वह योगारूढ़ हो जाता है।

केशनिषूदन केशि नामक एक असुर अश्व का रूप धारण करके बालकृष्ण की हत्या करने आया था, परन्तु भगवान् ने उसे ही दो भागों में विदीर्ण कर दिया था। अत वे केशिनिषूदन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस के प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तों के सम्पूर्ण विघ्नों को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भी सम्पूर्ण विघ्नोंको अर्थात् शङ्काओँ और संशयोंको दूर कर दें।

कर्म नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध कोई भी हो सकता है। किस कर्म को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और संन्यासी को तो लगभग सभी कर्म के त्याग की बात कही गई है। इसलिए कर्म चाहे नित्य हो, नैमित्तिक हो, काम्य हो, कायिक, मानसी, वाचिक हो, अथवा सात्विक, राजसी या तामसी हो, इन सब भेदों का छोड़ कर दो ही भेद सकाम या निष्काम दो ही भेद होना चाहिए। जहां सन्यास सभी कर्म को छोड़ने की बात कहता है, वहां कर्म योग सन्यास सभी कर्मो के फलों की आशा छोड़ने की बात कहता है। सांख्य में चतुर्थ आश्रम में घर त्याग कर सन्यास की बात कही है। किंतु मात्र गैरुवे वस्त्र पहनने या जंगलों में घूमने से सन्यास नही होता। संन्यासी भी त्याग ही करता है, अतः त्याग और सन्यास को समझना अत्यंत आवश्यक है।

।। हरि ॐ तत सत।। गीता – 18.01 ।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)