।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 17.S II Summary II

।। अध्याय 17.S II सारांश II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय: १७ सारांश॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्याय :॥

।। |ōṃ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yōgaśāstrē

śrīkṛṣṇārjunasaṃvādē śraddhātrayavibhāgayōgō nāma saptadaśō’dhyāyaḥ||

Meaning:

Thus is concluded the seventeenth chapter named ‘Sraddhatrayavibhaga-yoga’ ।।(The Yoga of the Division of the Threefold faith) in Srimad Bhagavad Gita which is the essence of the Upanishads, which deals with Brahman- knowledge as well as the preparatory disciplines, and which is in the form of a dialogue between Lord Krishna and Arjuna)

भावार्थ:

इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद् गीता के श्रीकृष्ण-अर्जुन संवाद में श्रद्धात्रय विभाग-योग नाम का सत्रहवाँ अध्याय संपूर्ण हुआ ॥

॥ हरि: ॐ तत् सत् ॥

Summary of Bhagvad Gita Chapter 17:

Brahmasutra is the basic text of Vedanta philosophy. Its author is Badarayana. It is also known as Vedanta Sutra, Uttar- Mimamsa Sutra, Sharirak Sutra and Bhikshu Sutra etc. Many commentaries have also been written on it. In its present form, it was composed approximately between 400 and 450 AD. In Brahmasutra, the philosophical and spiritual ideas of Vedas and Upanishads have been integrated in essence.

The three main pillars of Vedanta are considered to be – Upanishads, Shrimad Bhagwat Gita and Brahmasutra. These three are called Prasthanatrayi. In this, Upanishads are called Shruti Prasthan, Gita is called Smriti Prasthan and Brahmasutras are called Nyaya Prasthan. Calling Brahmasutras as Nyaya Prasthan means that it presents Vedanta in a completely logical manner. The meaning of Vedanta is after the Vedas. Badanarayan ji’s name is equivalent to Vyas Rishi but very few people know him. Brahmasutras are unprecedented sutras to know, understand and attain the form of Brahma. Gita is also a basis in this. Because the essence of various Vedas and Upanishads along with the practicality of life is in it.

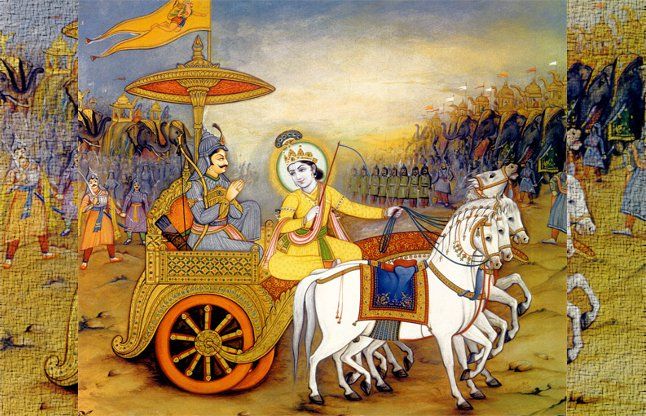

Shri Krishna ended the previous chapter with the message that our actions should be prompted by scripture, and not by our selfish desires. Arjuna, foreseeing that not many people will have access to the scriptures in the future, wanted to know about the state of those people who use faith to guide their actions instead of scriptures. Shri Krishna replied that faith comes from svabhaava, from one’s stock of past samskaaraas or impressions. In this chapter, he analyzes svabhaava through studying what food we eat, what actions we perform, and with which attitude do we perform those actions.

The bulk of the chapter is the analysis of food, sacrifice, charity and penance. Yajnya or sacrifice represents our duty towards Ishvara. Daana or charity represents our duty towards our fellow human beings. Tapas represents our duty towards ourselves. All of these are classified into three types: saattvic, raajasic and taamasic. Penance is broken down into three components: bodily, mental and speech. A warning against extreme and harsh penance is also given so that we do not harm ourselves or others.

Through this chapter, we are urged by Shri Krishna to reduce and ultimately stop raajasic and taamasic actions and cultivate saattvic actions. This will purify our mind and make us fit for imbibing the knowledge of the eternal essence. However, even our saattvic actions may still have some defects or errors, which can be removed with the chanting of the purifier Om Tat Sat. In fact, as long as our steadfastness, our sthiti, is in Ishvara, all actions will automatically become saattvic.

At the end of this chapter of review and Gita, we have to understand why Arjuna needed the knowledge of Karma Yoga Shastra in Gita in the battlefield of Mahabharata, when Arjuna was knowledgeable, a great warrior and powerful. Situations like Arjuna’s come in every person’s life too when he moves forward doing his work in the interest of the country, society, religion, caste and family. But at this time, other people in the home, society, particular religion and country stand against him who see loss of their selfishness, thoughts, respect, position and wealth. At such times, those who oppose do not oppose on moral grounds but based on morality, they oppose for their own selfish interests. These people are none other than the person’s own people, towards whom the person remains bound by son-dharma, father-dharma, society-dharma or caste-dharma. This dharma is none other than ethics. At such times, it is very difficult to decide what is right and what is wrong. Selfishness, greed, desire, revenge, jealousy, hatred etc. are such demonic tendencies which make the living being irrational. This is the reason why there is no unity in Hinduism today. So, if someone tries to protect the religion, then how should he behave with these irrational people?

At such a time, the meaning of Dharma is policy, that is, whatever is beneficial for the society, country and family in the long term, that will be the right action. But how to decide this, for this, along with the scriptures, that is, Vedas, Upanishads, Puranas and the analysis done on them, the guidance of a capable Guru is needed towards whom the person doing the action has faith, trust and love. Arjun found Yogeshwar Lord Shri Krishna himself in his Guru. Today, when the forces of disintegration in the country, selfish and demonic tendencies of fanatic religious conversion are being propagated and spread again, then only those who fight unitedly against these forces under the leadership of a capable Guru will be able to protect the country, religion and society. That is, when yagya, tapasya and donation are done with satvik devotion, then which ethics is in accordance with Dharma or against it in the selection of the deserving and undeserving, this can be decided by a capable Guru or scripture. The study of scriptures should also be done with the same devotion with which yagya is performed. Therefore, this chapter can guide any Karmayogi like a Guru.

।। सारांश -सप्तदशोSध्याय ।।

ब्रह्मसूत्र, वेदान्त दर्शन का आधारभूत ग्रन्थ है। इसके रचयिता बादरायण हैं। इसे वेदान्त सूत्र, उत्तर- मीमांसा सूत्र, शारीरक सूत्र और भिक्षु सूत्र आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस पर अनेक भाष्य भी लिखे गये हैं। अपने वर्तमान रूप में इस की रचना अनुमानतः ४०० से ४५० ईसा पश्चात हुई थी। ब्रह्मसूत्र में वेदों एवम उपनिषदों की दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचारों को साररूप में एकीकृत किया गया है।

वेदान्त के तीन मुख्य स्तम्भ माने जाते हैं – उपनिषद्, श्रीमद्भगवद्गीता एवं ब्रह्मसूत्र। इन तीनों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। इस में उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्रों को न्याय प्रस्थान कहते हैं। ब्रह्मसूत्रों को न्याय प्रस्थान कहने का अर्थ है कि ये वेदान्त को पूर्णतः तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। वेदान्त का अर्थ ही है वेदों के बाद। व्यास ऋषि के समकक्ष बादनारायन जी का नाम है किंतु बहुत कम लोग उन्हें जानते है। ब्रह्मसूत्र ब्रह्म के स्वरूप को जानने और समझने और प्राप्त करने के अभूतपूर्व सूत्र है। इस में गीता भी एक आधार है। क्योंकि जीवन को व्यवहारिकता के साथ विभिन्न वेदों एवम उपनिषदों का सार इस में है।

अध्याय सोलहवें में देवी सम्पदा एवम आसुरी सम्पदा के साथ मे, कर्तव्य एवम अकर्तव्य रूप मर्यादा बांधने के लिये शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने को कहा गया था।

जिस से अर्जुन ने शंका करते हुए उन लोगो की श्रद्धा के बारे में प्रश्न किया जो कर्म बिना शास्त्र को पढ़े या समझे करते है। वस्तुत: यह अध्याय व्यवहारिक ज्ञान जन सामान्य के लिए मोक्ष का मार्ग का स्वरूप बतलाता है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नही किया किन्तु किसी के अनुयायी बन कर रीति रिवाजों में अपनी अपनी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से परमात्मा की आराधना करते रहते है। मनुष्य के निषिद्ध कर्म को छोड़ कर सभी कर्म का वर्गीकरण यज्ञ, तप और दान के स्वरूप में किया गया है। किसी भी कर्म के प्रति भाव, कामना और आसक्ति को प्रकृति के गुणों के आधार पर सात्विक, राजसी और तामसी बताई गई है और प्रकृति के इन तीन गुणों के महत्व के अनुसार ही श्रद्धा और विश्वास भी सात्विक, राजसी और तामसी गुणों में विभाजित की गई है।

परमात्मा ने विस्तार से यजन एवम आहार को सात्विक, राजसी एवम तामसी श्रद्धा के रूप में बताया। ततपश्चात यज्ञ, तप और दान का विवेचन किया गया।

तप के कायिक, वाचिक एवम मानसी स्वरूप को भी स्पष्ट किया गया।

शास्त्रज्ञान से श्रद्धा रख कर कर्म करनेवाला, कर्ता कर्म से परे होता है। किंतु शास्त्रविधि न जानने वाला प्रकृति के तीनों गुणों से बंधा होने से, अपनी श्रद्धा अपने मनोभावों एवम कामनाओं के आधार पर सात्विक, राजसी और तामसी होता है। यदि निष्काम भाव से यजन, आहार, यज्ञ, तप और दान किये जायें तो निश्चय ही सात्विक होते है। परब्रह को यजन करने वाला सात्विक, अन्य देवताओं का यजन करने वाला राजसी और भूत-प्रेत का यजन करने वाला तामसी।

अंत मे ॐ तत सत को बताया गया कि श्रद्धा किसी भी रूप में हो, वह सब उस ब्रह्म को समर्पित कर देना चाहिए, जिस को प्राप्त कर के मोक्ष मिले। अतः श्रद्धा के कर्म ॐ-तत-सत को विस्तृत रूप से बताया गया।

इस के अतिरिक्त जो असत है, वो श्रद्धा से प्रेरित कर्म कौन कौन से वर्णन है।

यह अध्याय कर्म प्रधानता एवं उस को किस भाव एवम विचार से करने की प्रेरणा देता है। वह भी उन परिस्थितियो में जब शास्त्र का पूर्ण ज्ञान न हो। जीव का मुख्य धैय जन्म-मरण से मुक्त हो कर परमात्मा में विलय होना है। परमात्मा ने यह एक सुंदर संसार रचा है, जिस में जीव -प्रकृति के साथ अहंकार एवम अहम भाव मे कर्म करता है। थोड़ा सा मार्गदर्शन भी सही मार्ग को पकड़ने के सहायक होता है। फिर एक बार सही मार्ग पकड़ में आ गया तो जीव के प्रयास कभी व्यर्थ नही होते और वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यह जगत सत्य है, जीव-प्रकृति का सम्बंध भी सत्य है किंतु नित्य नही। प्रकृति अपने स्वरूप में शाश्वत है किंतु हमेशा परिवर्तनशील। जो आज है वह कल नही होगा किन्तु उस को देखनेवाला जीव नित्य एवम साक्षी है। उस को अपना भ्रम को समझने की जरूरत है। जिस से वह अपनी श्रद्धा असत की ओर न ले जाये।

गीता में मनुष्य जीवन का उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है। ज्ञान मार्ग अत्यंत कठिन होने से भक्ति मार्ग को लोग चुनते है। किंतु सभी कर्तव्य कर्म शास्त्रोचित होना आवश्यक है। अतः जिन्हे शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वे लोग प्रर्याप्त श्रद्धा, प्रेम से जो भी पूजा पाठ या कर्तव्य कर्म करते है, उन के विषय में अर्जुन की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए परमात्मा ने स्पष्ट किया कि सात्विक भाव में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से जो भी कर्म, आहार तप, दान या यज्ञ निष्काम भाव से किया जाए, वह भी मोक्ष के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। व्यवहार में भाषा का ज्ञान, शिक्षा और व्यवसाय के अनुसार जीवन व्यापन के कारण सांसारिक व्यक्ति को समय परमात्मा के ध्यान और तप में अधिक निकाल पाना संभव नही, इसलिए सांसारिक व्यक्ति सात्विक भाव ॐ तत् सत् में अपने सभी सात्विक कर्म, कामना और आसक्ति परमात्मा को समर्पित करता हुआ भी जीवन व्यापन करे तो भी वह मोक्ष के मार्ग पर ही है। इस लिए इस अध्याय में ॐ तत् सत् को परमात्मा द्वारा स्पष्ट करना भी अत्यंत आवश्यक था।

समीक्षा और गीता के इस अध्याय के अंत में हमे यह समझना होगा कि महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता में कर्म योग शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब कि अर्जुन ज्ञानी, महान योद्धा और सामर्थ्यवान था। अर्जुन के जैसी परिस्थितियां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी आती है जब वह अपना कार्य देश, समाज, धर्म, जाति और परिवार के हित में करता हुआ आगे बढ़ता है। परन्तु इस समय घर, समाज, धर्म विशेष और देश में उस के विरुद्ध अन्य लोग खड़े हो जाते है जिन को अपने स्वार्थ, विचार , सम्मान, पद और धन की हानि दिखती है। ऐसे समय में विरोध करने वाले नैतिक आधार पर विरोध नहीं करते किंतु नैतिकता को आधार बना कर अपने अपने स्वार्थ के लिए विरोध करते है। यह लोग कोई और नहीं, व्यक्ति के अपने लोग होते है, जिन के प्रति पुत्र धर्म, पिता धर्म, समाज धर्म या जाति धर्म से व्यक्ति बंधन में रहता है। यह धर्म और कोई नहीं, नीति शास्त्र होता है। इस समय में उचित और अनुचित का निर्णय अत्यंत कठिन होता है। स्वार्थ, लोभ, कामना, प्रतिशोध, ईर्ष्या, घृणा आदि ऐसी आसुरी वृतियां है जो जीव को विवेकहीन बना देती है। आज हिंदू धर्म में हिंदू धर्म के प्रति एकता नहीं हो पाने का कारण भी यही है। अतः इस प्रयास में यदि कोई धर्म की रक्षा के कर्म करे तो इन विवेकहीन लोगो से किस प्रकार का व्यवहार करे।

ऐसे समय धर्म का अर्थ नीति अर्थात जो भी समाज, देश और परिवार के दीर्घ कालीन लाभदायक हो, वही उचित कर्म होगा। किंतु इस का निर्णय कैसे करे, इस के शास्त्र अर्थात वेद, उपनिषद, पुराण और उन को ले कर की गई विवेचना के साथ, किसी योग्य गुरु का मार्ग दर्शन चाहिए जिस के प्रति कर्म करने वाला की श्रद्धा, विश्वास और प्रेम हो। अर्जुन को गुरु में स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण मिले। आज जब देश में विघटन करने वाली शक्तियां, मतांध धर्म परिवर्तन करने वाली स्वार्थी और आसुरी प्रवृति का पुनः प्रचार और प्रसार हो रहा है तो योग्य गुरु और नेतृत्व में इन शक्तियों के विरुद्ध जो भी एकजुट हो कर लड़ेंगे, तो ही देश, धर्म और समाज की रक्षा हो पाएगी। अर्थात जब सात्विक श्रद्धा भाव से यज्ञ, तप और दान किया जाए तो पात्र और कुपात्र के चयन में कौन सा नीति शास्त्र धर्म के अनुकूल है या विपरीत, इस का निर्णय योग्य गुरु या शास्त्र से हो सकता है। शास्त्र का अध्ययन भी उसी श्रद्धा भाव से हो जिस भाव से यज्ञ किया जाए। अतः यह अध्याय किसी भी कर्मयोगी के लिए गुरु के समान मार्गदर्शन कर सकता है।

महाभारत युद्ध मुख्यत: दुर्योधन और पांडव के मध्य था, किंतु वहां अनेक अविजित योद्धा और विशाल सेना ने युद्ध लड़ा। कहते है कि महाभारत युद्ध में पांडवों के सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थे। महाभारत के मुताबिक, एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े, और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। इस तरह एक अक्षौहिणी सेना में समस्त जीवधारियों- रथ पर 2, हाथियों पर 2, घोड़ों पर 1 और मनुष्यों- की कुल संख्या 6,34,243 होती है। अठारह अक्षौहिणीयों के लिए यही संख्या 1,14,16,374 हो जाती है अर्थात् 3,93,660 हाथी, 27,55,620 घोड़े, 82,67,094 मनुष्य की होती है।

यह इस बात का द्योतक है कि अधिकांश लोग का युद्ध का धेय अपने जीवन की प्रकृति आवश्यकताओं अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान ही होता है। मुट्ठी भर लोग सिद्धांत या आपसी प्रेम या किसी कर्तव्य या दायित्व से बंध कर साथ लड़ते है। चंद लोग की धर्म के लिए युद्ध में लड़ने को तैयार होते है। देश की आजादी के लिए बाहरी आक्रमण, मुगल शासन और अंग्रेजो के विरुद्ध धर्म युद्ध सीमित लोगों ने लड़ा, अधिकांश लोगों ने दासता को स्वीकार कर के अपना धर्म ही परिवर्तित किया या अपने धर्म के विरुद्ध लोगों के साथ रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दिया। आज भी जब हिंदुत्व के ऊपर हर कोई अघात करने की कोशिश कर रहा है तो इस महाभारत में भी कृष्ण, अर्जुन और पांडव जैसे चंद लोग कौन है, अभी कह नही कहते किंतु मुठ्ठी भर लोग ही सिद्धांत, प्रेम, कर्तव्य या दायित्व समझ कर धर्म की रक्षा के लिए खड़े है और विशाल सनातन धर्म का समूह महाभारत की सेना की तरह रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता की पूर्ति के लिए युद्ध में सहभागी है। अतः श्रद्धा और विश्वास इस महाभारत के यज्ञ, तप और दान के लिए शास्त्र ज्ञान के अभाव में किए कर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जो इन चंद लोगो को भी अपने सात्विक निष्काम कर्म में लक्ष्य की पूर्ति के समझना होगा। धर्म स्वयं में पूर्ण कभी नहीं होता, इसलिए धर्म के साथ अर्थ, काम और मोक्ष को जोड़ा गया। जो पुरुषार्थ के इन चार स्तंभ को श्रद्धा भाव से सात्विक स्वरूप में करता है, वही निष्काम कर्मयोगी कहलाता है। शास्त्र ज्ञान के अभाव में कार्य प्रकृति ही अपने तीन गुणों के द्वारा करती है और अज्ञानी जीव अपनी श्रद्धा और विश्वास में इन तीन गुणों के अनुसार अपनी कामना, राग – द्वेष, स्वार्थ, लोभ और क्रोध में कार्य करता है। यही इस अध्याय का मूल है जो प्रत्येक सनातनी और गीता अध्ययन करने वाले को समझना होगा।

।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – सप्तदशोSध्याय अध्याय 17 ।।

====================================================================

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)