।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 16.21 II

।। अध्याय 16.21 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 16.21॥

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्॥

“tri-vidhaḿ narakasyedaḿ,

dvāraḿ nāśanam ātmanaḥ..।

kāmaḥ krodhas tathā lobhas,

tasmād etat trayaḿ tyajet”..।।

भावार्थ:

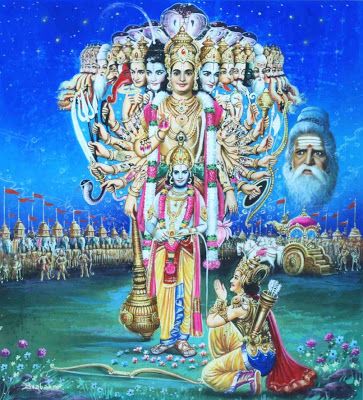

हे अर्जुन! जीवात्मा का विनाश करने वाले “काम, क्रोध और लोभ” यह तीन प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में ले जाने वाले हैं, इसलिये इन तीनों को त्याग देना चाहिए। (२१)

Meaning:

Three gates of hell cause one’s destruction, desire, anger and greed. Therefore, give up these three.

Explanation:

Like a good teacher, Shri Krishna summarizes the entire chapter comprising the rather lengthy list of devilish qualities into three main ones: desire, anger and greed. He says that we always need to watch out for these three qualities in our daily lives and minimize them as much as possible. He calls them gateways into hell, because they lead to the path of destruction rather than the path of liberation. Even the order of these three is important, because both anger and greed follow desire.

The second chapter explained how kaama or desire comes into our lives. Dhyavato vishayaan, by constantly thinking of an object (or a person or a situation), we develop an association with it. If carried on for long, this association results in a desire to procure that object. If anyone or anything comes between us and the object, we develop anger. And once we have the object, once our desire is fulfilled, we want more of the object. This results in greed.

Previously, in verse 3.36, Arjun had asked him why people are impelled to commit sin, even unwillingly, as if by force. Shree Krishna now describes the origin of the demoniac disposition, and pinpoints lust, anger, and greed as the three causes for it. Shree Krishna labels them as gateways to hell, and strongly advices to shun them to avoid self- destruction.

So then, how do we tackle these three gates of hell? Let us first look at kaama or desire. If desire develops through contemplation of objects, we can reduce desire to a certain extent by keeping a watch on what we expose our mind to. For example, we can go to the mall with a shopping list rather than wander around shops that we don’t need anything from. But the root of desire is the labelling of objects as desirable by our mind. This labelling or superimposition is known as “shobhana adhyaasa”. It is why the same dress looks desirable to one person and irrelevant to another, since objects by themselves are not desirable. Controlling and convincing the mind through study of scriptures and meditation helps to reduce this labelling.

Desire is somewhat easy to control, but once we are in the grip of anger, it becomes somewhat difficult to do so. At least we do not publicly display our desires, but we do not hesitate to show our anger publicly. We require tremendous control over our mind in order to release ourselves from the grip of anger. It is therefore better to focus on rooting out unnecessary desires than to confront anger directly.

Lastly, lobha or greed can be kept in check through charity. Anytime we start feeling pride over our wealth or possessions, we should immediately donate a portion of our wealth or possessions. How exactly we should do so is covered in the next chapter.

।। हिंदी समीक्षा ।।

भगवान् ने पाँचवें श्लोक में कहा था कि दैवी सम्पत्ति मोक्ष के लिये और आसुरी सम्पत्ति बन्धन के लिये है। तो वह आसुरी सम्पत्ति आती कहाँ से है जहाँ संसार की कामना होती है। संसार के भोगपदार्थों का संग्रह, मान, बड़ाई, आराम आदि जो अच्छे दीखते हैं, उन में जो महत्त्वबुद्धि या आकर्षण है, बस, वही मनुष्य को नरकों की तरफ ले जानेवाला है। इसलिये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर — ये ष़ड्रिपु माने गये हैं। इन में से कहीं पर तीन का, कहीं पर दो का और कहीं पर एक का कथन किया जाता है। पर वे सब मिले जुले हैं। एक ही धातु के हैं। इन सब में काम ही मूल है क्योंकि कामना के कारण ही आदमी बँधता है। तीसरे अध्याय के छत्तीसवें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है उस के उत्तर में भगवान् ने काम और क्रोध, ये दो शत्रु बताये। परन्तु उन दोनों में भी एष शब्द देकर कामना को ही मुख्य बताया क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। यहाँ काम, क्रोध और लोभ, ये तीन शत्रु बताते हैं। तात्पर्य है कि भोगों की तरफ वृत्तियों का होना काम है और संग्रह की तरफ वृत्तियों का होना लोभ है। जहाँ काम शब्द अकेला आता है, वहाँ उस के अन्तर्गत ही भोग और संग्रह की इच्छा आती है। परन्तु जहाँ काम और लोभ, दोनों स्वतन्त्र रूप से आते हैं, वहाँ भोग की इच्छा को लेकर काम और संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। जब काम, क्रोध और लोभ, तीनों अधिक बढ़ जाते हैं, तब मोह होता है।

इससे पहले, श्लोक 3.36 में, अर्जुन ने उनसे पूछा था कि लोग पाप करने के लिए क्यों प्रेरित होते हैं, चाहे वे न चाहते हुए भी क्यों न हों, मानो उन्हें बलपूर्वक पाप करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। अब श्रीकृष्ण आसुरी प्रवृत्ति की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं, तथा वासना, क्रोध और लोभ को इसके तीन कारण बताते हैं। श्रीकृष्ण उन्हें नरक का द्वार बताते हैं, तथा आत्म-विनाश से बचने के लिए इनसे दूर रहने की दृढ़तापूर्वक सलाह देते हैं।

स्वर्ग सुखरूप है, तो नरक दुखरूप। अत इसी जीवन में भी मनुष्य अपनी मनस्थिति में स्वर्ग और नरक का अनुभव कर सकता है। शास्त्र प्रमाण से स्वर्ग और नरक के अस्तित्व का भी ज्ञान होता है। इस श्लोक में नरक के त्रिविध द्वार बताये गये हैं। इस सम्पूर्ण अध्याय का प्रय़ोजन मनुष्य का आसुरी अवस्था से उद्धार कर उसे निस्वार्थ सेवा तथा आत्मानन्द का अनुभव कराना है।काम, क्रोध और लोभ जहाँ काम है वहीं क्रोध का होना स्वाभाविक है। किसी विषय को सुख का साधन समझकर उसका निरन्तर चिन्तन करने से उस विषय की कामना उत्पन्न होती है। यदि इस कामनापूर्ति में कोई बाधा आती है, तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। यदि कामना तीव्र हो, तो क्रोध भी इतना उग्र रूप होता है कि वह जीवन की नौका को इतस्तत प्रक्षेपित कर, छिन्नभिन्न कर के अन्त में उसे डुबो देता है। यदि कामना पूर्ण हो जाती है, तो मनुष्य का लोभ बढ़ता जाता है और इस प्रकार, उसकी शक्ति का ह्रास होता जाता है। असन्तुष्टि का वह भाव लोभ कहलाता है, जो हमारे वर्तमान सन्तुष्टि के भाव को विषाक्त करता है। लोभी पुरुष को कभी शान्ति और सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि असन्तोष ही लोभ का स्वभाव है।

यहां हमे प्रवृति एवम आदत को समझना जरूरी है। प्रवृति एक प्रकार की मानसिकता है जो हमे किसे कार्य के लिए प्रेरित करती है, आदत किसी कार्य को बार बार करने की इच्छा है जिस से व्यक्ति को मानसिक संतोष होता है। प्रवृति यदि सही है तो आदत भी सही होगी। प्रवृति में व्यक्तित्व के गुण झलकते है। व्यक्तित्व यदि मजबूत होगा तो किसी भी क्रिया को किया जा सकता है जिस से वो न प्रवृति और न ही आदत बनती है। तरोताजा होने के चाय पीते है, यह जब तक मानसिकता में न बैठे की तरोताजा होने के लिये चाय अत्यंत आवश्यक है तो यह व्यक्ति विशेष का ज्ञान होगा किन्तु प्रवृति नही। अब यदि यह धारणा बन जाये कि मुझे चाय पीने से ताजगी आती है अन्यथा नही तो यह आदत है। चाय मुझे पीना ही है, क्योंकि इसी से मुझे ताजगी आती है तो यह प्रवृत्ति है। प्रवृति एवम आदत में काम, क्रोध एवम लोभ आ जाये तो उस व्यक्ति का उद्धार भगवान भी नही करते और उसे नरक भोगना पड़ता है। इसलिये कोई भी गुण अथवा दुर्गुण तभी तक आप के आधीन है जब तक आप की प्रवृति या आदत नहीं बनते। जैसे ही यह प्रवृत्ति एवम आदत बन जाते है, मनुष्य उस के आधीन हो जाता है। फिर यह आसुरी सम्पदा की प्रवृति हो तो पतन भी निश्चित है। मनुष्य की भावनाएं एवम प्रवृति उस से वह सब काम करवा सकती है जिसे वह विवेकशील हो कर न करे। किन्तु यदि उस ने ज्ञान से भावनाओ पर विजय प्राप्त कर लिया है तो निश्चित ही उस से बढ़ा निष्काम कर्मयोगी कोई और नही हो सकता। किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व उस का ज्ञान से ज्यादा उस की प्रवृति एवम आदत पर है। यदि प्रवृति सात्विक है, तो देव सम्पद होगी और तामसिक है तो आसुरी सम्पद होगी।

काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों मनुष्य का पतन करने वाले हैं। जिन का उद्देश्य भोग भोगना और संग्रह करना होता है। काम, क्रोध और लोभ के इस क्रिया प्रतिक्रिया रूप संबंध को हम समझ लें, तो भगवान् का निष्कर्ष हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए।

दैवीय गुणों और असुर गुणों की सीमा रेखा में यह तीन काम, क्रोध और लोभ की रेखाएं है। सांसारिक सुख में एक आकर्षण प्रकृति पैदा करती है, इसलिए स्त्री, धन या पद जब प्राप्त हो तो सावधान हो कर व्यवहार करना चाहिए, अति आत्मविस्वास या सयंम का अभाव कभी भी आसुरी प्रवृति की ओर व्यक्ति को अज्ञान में खीच लेता है और वह समझ या संभल भी नही पाता। इसलिए अध्यात्म में इन से दूरी ही बनाए रखने को कहा गया है।जैसे पुरुष के लिए स्त्री, उसी प्रकार स्त्री के लिए पुरुष अधिक घातक है। ज्यादा आधुनिक बनने के चक्कर में स्त्री पदच्युत कभी भी हो सकती है।

गीता में 18 श्लोक में गीता पूरी समाप्त करने वाले या 18 लाइन में पूरी गीता का सारांश करने वालों के लिए भगवान पूरी गीता एक ही लाइन में कह देते है कि मनुष्य को काम, क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए। यही संपूर्ण पापमय कर्म बन्धन का मूल है, इन के त्यागने से संपूर्ण रास्ते मोक्ष के लिए खुलना शुरू हो जाते है।

अब आगे काम, क्रोध और लोभ से रहित होने का माहात्म्य पढ़ते हैं।

।। हरि ॐ तत सत।। गीता – 16.21।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)