।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 16.01 II

।। अध्याय 16.01 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 16.1॥

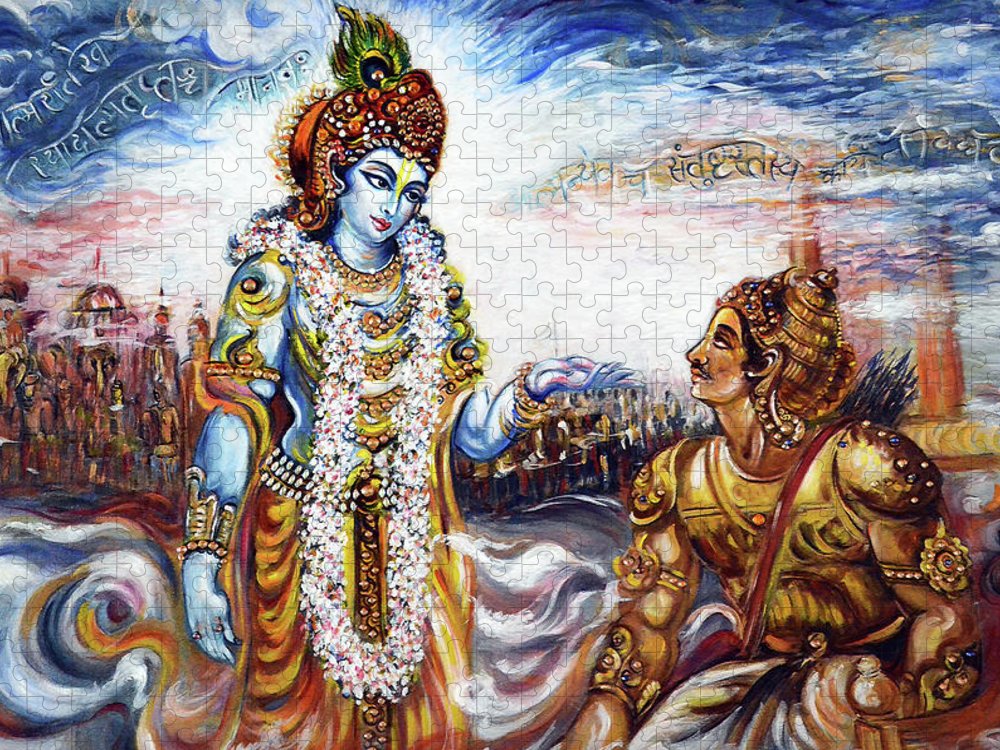

श्रीभगवानुवाच

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥

śrī-bhagavān uvāca,

“abhayaḿ sattva- saḿśuddhir,

jñāna- yoga- vyavasthitiḥ..।

dānaḿ damaś ca yajñaś ca,

svādhyāyas tapa ārjavam”..।।

भावार्थ:

श्री भगवान ने कहा – हे भरतवंशी अर्जुन! परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव (निर्भयता), अन्त:करण की शुद्धता का भाव (आत्मशुद्धि), परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृड़ स्थित भाव (ज्ञान-योग), समर्पण का भाव (दान), इन्द्रियों को संयमित रखने का भाव (आत्म-संयम), नियत-कर्म करने का भाव (यज्ञ-परायणता), स्वयं को जानने का भाव (स्वाध्याय), परमात्मा प्राप्ति का भाव (तपस्या) और सत्य को न छिपाने का भाव (सरलता)। (१)

Meaning:

Shree Bhagavaan said:

Fearlessness, purity of mind, steadfastness in the yoga of knowledge, charity, self-control, worship, self-study, penance and straightforwardness.

Explanation:

Some commentators believe that the sixteenth, seventeenth and eighteenth chapters of the Gita are used to clarify points that were hinted at in the prior chapters, almost like an appendix. This chapter is one of the more practical chapters in the Gita and picks up on a statement made in the ninth chapter where three types of people – divine, devilish and evil. It describes two sets of qualities, divine and devilish, so that we can do an assessment of where we stand, to understand which qualities to tone down and which qualities to emphasize.

And therefore, Krishna feels the teaching is complete only when the way of life is also prescribed. Therefore, in these three verses, he gives a list of virtues or traits which are conducive to Vēdāntic study, initially, and later conducive to Vēdāntic assimilation. Both are equally important; reception of knowledge is important; assimilation of knowledge is equally important, only after reception and assimilation, transformation can take place. And therefore, he gives a list of virtues which he calls daivi sampath. Daivi sampath. And this is not completely new; Krishna has talked about them, in the thirteenth chapter; from verse No.8 to 12th.

And a person can continue with perseverance only when he appreciates its value, which is not that easy. Value of money you can easily appreciate. Even a child knows that. Value of position everybody knows. Value of possessions everybody knows. Value of power, everybody knows. For admission. These values anybody and everybody will understand. If I have to perseveringly continue, I should know the worth of spiritual goal. And since this requires lot of inner maturity; it is very very rarely understood thing. Most of the people do not know its value; therefore, most of the people will not vote for this.

And therefore, Spiritual seekers all are always in minority, and therefore the spiritual journey is often a lonely journey. Therefore, it requires tremendous courage to continue. Because people will say that it is better to be in hell with other people, rather than alone in heaven. If the neighbours are also coming to Naragaḥ; then I am prepared to go there, rather than go alone to Svarga. To travel alone it requires tremendous courage and there are other people always to tease and make fun of Gītā?

Shri Krishna says that the first divine quality is abhayam or fearlessness. Fearlessness is the state of freedom from concern for present and future miseries. Inordinate attachment of any kind causes. Once we realize that the universe is a play of Ishvara’s Prakriti, and our role in it is to exhaust or desires, we automatically develop fearlessness. We are even able to be fearless of death, the greatest fear, because we have understood that death applies to the body, not to the self. Another source of fear is loss or harm caused to our property and our relationships. If we remove the label of mine from everything, and recognize that everything is Ishvara’s, fear automatically goes away.

The next quality is sattva samshuddhi, purity of mind. Sattva here refers to the antahakarana, the mind and the senses, because they are created from the sattva aspect of Prakriti. The foremost indication of a pure mind is the absence of any thought of cheating someone else or cheating oneself. Even if we know that someone has done something wrong, we should tactfully deal with the situation, without putting them on the spot, or by making fun of them.

Let’s now look at what is meant by jnyaanam or knowledge. True knowledge is knowledge of our own self, the answer to the question who I. This knowledge am is passed on from teacher to student through detailed study and analysis of the scriptures. Also, yoga refers to any process that connect us to something higher. So then, the third quality of jnyaana yoga avasthithi refers to the process of internalizing this knowledge by withdrawing the sense organs and mind from the play of the world, and constantly abiding in this knowledge.

We have seen how the notion that something is mine or something is my property can become a hinderance in the spiritual journey. An easy way to counter this notion of mine-ness is to engage in daanam or charity, the fourth quality. Whenever we feel that our pride in our possessions is increasing, we should examine where it is coming from, and weed out the source of our pride though charity. However, charity cannot be performed haphazardly. We have to put a lot of thought into what we are giving, how we are giving, when we are giving and so on. This is covered in great detail in the seventeenth chapter.

Another obstacle in the spiritual journey is the importance we give to our sense organs. They are kept in check by the fifth quality which is damaha or sense control. The natural tendency of the sense organs is to demand objects that are pleasant to them, but probably not beneficial to our personality as a whole. The tongue wants unhealthy foods, for instance. But it is important to note that like anything else, moderation is prescribed rather than complete denial, which has its own problems.

The sixth divine quality is that of yajnya, a topic that was covered elaborately in the fourth chapter. Essentially, it means that our dealings with the world should be performed thoughtfully. We owe our daily existence to our teachers, our deities, our environment, our ancestors, our fellow human beings and to nature. The payoff of these debts gave rise to the five types of yajnyas that are prescribed in the scriptures. The culmination of the spirit of yajnya is the giving up of our sense of I, our identity, to Ishvara.

For most children, and even for adults, studying is a boring and dreadful exercise, something to be dispensed off quickly. But Shri Krishna says that studying of the Gita, the Vedas, the Puraanas, any spiritual text, is an essential quality of the seeker. The emphasis is on the word self, which has two implications. We should be forced to study by someone else. The inspiration should come from within. Also, we should perform introspection, and not use the teaching to analyze and improve other people.

Tapaha or penance and austerity is the eighth divine quality. Austerity is not to be taken literally where one retires into the jungle and shuns all worldly duties. It refers to the fulfilling of one’s duties while staying firm in the face of any obstacles, and by not wasting time and energy at the level of body, mind or intellect. Doing so requires patience and tact, but the payoff is the buildup of a reservoir of energy that can be channelized for spiritual pursuits. Further details on the various types of tapaha are found in the seventeenth chapter.

The ninth divine quality is aarjavam or straightforwardness. It refers to those who mean what they say and say what they mean. Their actions, speech and thought are aligned. There is no hint of crookedness or deceit in their dealings. It should be construed as being overly simple in a negative sense. Whenever we notice that we have strayed from this quality, it usually means that selfishness has entered into our system, and we need to correct it.

।। हिंदी समीक्षा ।।

कृष्ण को लगता है कि शिक्षा तभी पूरी होती है जब जीवन का मार्ग भी निर्धारित किया जाता है। इसलिए इन तीन श्लोकों में, वे गुणों या लक्षणों की एक सूची देते हैं जो शुरू में वेदान्तिक अध्ययन के लिए अनुकूल हैं और बाद में वेदान्तिक आत्मसात के लिए अनुकूल हैं। दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं; ज्ञान को ग्रहण करना महत्वपूर्ण है; ज्ञान को आत्मसात करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, केवल ग्रहण और आत्मसात के बाद ही परिवर्तन हो सकता है। और इसलिए वे गुणों की एक सूची देते हैं जिसे वे दैवी संपथ कहते हैं। देवी संपदा गुणों को हम ने पहले भी अध्याय 12.13-20, अध्याय 13.07-11 में भी पढ़ा। अतः इन गुणों को संक्षेप में तीन श्लोकों में दोहराया गया है। प्रथम श्लोक में जिन गुणों का वर्णन है, उसे हम अभी आगे पढ़ते है।

लेकिन हमे ज्ञात होना चाहिए कि अध्यात्म की ओर एक व्यक्ति दृढ़ता के साथ तभी आगे बढ़ सकता है जब वह इसके मूल्य की सराहना करता है, जो इतना आसान नहीं है। पैसे का मूल्य आप आसानी से समझ सकते हैं। एक बच्चा भी इसे जानता है। पद का मूल्य हर कोई जानता है। संपत्ति का मूल्य हर कोई जानता है। सत्ता का मूल्य, हर कोई जानता है। प्रवेश के लिए। ये मूल्य हर कोई और हर कोई समझ सकता है। अगर मुझे दृढ़ता से आगे बढ़ना है तो मुझे आध्यात्मिक लक्ष्य का मूल्य पता होना चाहिए। और चूंकि इसके लिए बहुत अधिक आंतरिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है; यह बहुत ही कम समझी जाने वाली चीज़ है। अधिकांश लोग इसका मूल्य नहीं जानते हैं; इसलिए अधिकांश लोग इसके लिए वोट नहीं करेंगे।

और इसलिए आध्यात्मिक साधक हमेशा अल्पमत में होते हैं, और इसलिए आध्यात्मिक यात्रा अक्सर एकाकी यात्रा होती है। इसलिए इसे जारी रखने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। क्योंकि लोग कहेंगे कि स्वर्ग में अकेले रहने की अपेक्षा नरक में दूसरों के साथ रहना बेहतर है। यदि पड़ोसी भी नरक में आ रहे हैं; तो मैं स्वर्ग में अकेले जाने की अपेक्षा वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। अकेले यात्रा करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है और गीता का मज़ाक उड़ाने और उसका मज़ाक उड़ाने के लिए हमेशा दूसरे लोग मौजूद रहते हैं?

इस मार्ग पर चलने वालो को लक्ष्य के साथ बढ़ना होता है। जब आप लक्ष्य से दूर हो जाते हैं तो बाधाएं ही बाधाएं होती हैं। यह केवल आध्यात्मिकता पर ही लागू नहीं होता; यह किसी भी चीज़ पर लागू होता है। इसलिए साहस खोजने का एक तरीका लक्ष्य के मूल्य की सराहना करना सीखना है। साहस कहीं से तो आएगा ही। दूसरा तरीका है, निश्चित रूप से भगवान के सामने समर्पण करना; भगवान से शक्ति मांगना, और खुद से कहना। हमे पता होना चाहिए कि बाधाओं का अपना कोई आकार नहीं होता; उनका आकार और भार आपके व्यक्तिपरक अनुमानों द्वारा निर्धारित होता है।

इस अध्याय का आरंभ विलक्षणता से शुरू है, तीन श्लोक का एक साथ जिस में अन्वय हो तो उसे विशेषक कहते है, तृतीय श्लोक में भवंति क्रिया पद आने से इस को तीसरे श्लोक के साथ ही समझना चाहिए।

व्यवहारिक जीवन में हम जिस को उच्च कोटि का व्यक्तित्व कहते है, हम उन गुणों को पढ़ते है। पुरुषोत्तम योग क्षर – अक्षर ज्ञान की परमाविधि कहने के बाद, भगवान ने नवम अध्याय में जो संक्षेप में कहा है कि राक्षसी मनुष्य मेरे अव्यक्त और श्रेष्ठ स्वरूप को नही पहचानते, उसी का स्पष्टीकरण इस अध्याय में करते हुए, अगले अध्याय में उस का कारण और अठाहरवे अध्याय में गीता का उपसंहार करते है। अतः यह तीन अध्याय मानवीय जीवन के व्यवहारिक, सामाजिक और निजी आचरण के अत्यंत महत्व पूर्ण है। आज के युग में पर्सनेलिटी डेवलपमेंट के कोर्स का आधार भी यही तीन अध्याय है।

1. जो मन एवम अन्तःकरण से भय रहित अभय हो।यह वर्तमान और भविष्य के दुखों की चिंता से मुक्ति की स्थिति है। किसी भी प्रकार की अत्यधिक आसक्ति भय का कारण बनती है।

हरिडर, गुरुडर, जगतडर, डर करनी में सार।रज्जब डर्या सो ऊबर्या, गाफिल खायी मार।।

ईश्वर से डरने वाला ही अभय हो कर कोई निषिद्ध कार्य को नही करता।

2. जिस का आचरण छल-कपट रहित, राग-द्वेष, हर्ष-शोक, ममत्व-अहंकार एवम मोह-मत्सर से मुक्त पूर्णतः निर्मल एवम परिशुद्ध हो। यह आंतरिक स्वच्छता की स्थिति है। मन विचारों, भावनाओं, भावनाओं, भावनाओं आदि को उत्पन्न करता है और उन्हें आश्रय देता है। जब ये नैतिक, स्वस्थ, सकारात्मक और उत्थानशील होते हैं, तो मन को शुद्ध माना जाता है। रजोगुणी और तमोगुणी वस्तुओं के प्रति आसक्ति मन को दूषित करती है, जबकि ईश्वर के प्रति आसक्ति उसे शुद्ध करती है।

3. जिस ने ज्ञान द्वारा परमात्मा के स्वरूप को यथार्त रूप से जान लिया हो। कहा जाता है: तत्त्व विस्मरणात भेकिवत [v1] “जब मनुष्य यह भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है तो वह पशु के समान हो जाता है।” इस प्रकार, आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति जागरूकता में दृढ़ रहकर ही सद्गुण का मार्ग बनाया जा सकता है।

4. कर्तव्य समझ कर देश, काल और पात्र का विचार कर के निष्काम भाव से जो अन्न, वस्त्र, विद्या एवम औषधि आदि का वितरण करता हो। सच्चा दान वह है जो किसी श्रेष्ठता की भावना से नहीं, बल्कि मदद करने के अवसर के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता की भावना से किया जाता है। शरीर के कल्याण के लिए किया गया भौतिक दान दूसरों की अस्थायी रूप से मदद करता है। आत्मा के स्तर पर किया गया आध्यात्मिक दान सभी दुखों के कारण, जो ईश्वर से अलगाव है, को खत्म करने में मदद करता है।

5. जिस ने इंद्रियाओ का विषयो से हटा कर दमन कर लिया हो। इंद्रियाँ मन को भौतिक भ्रम में और अधिक गहराई तक खींचने की अपनी क्षमता के लिए कुख्यात हैं। वे जीव को तत्काल संतुष्टि की तलाश करने के लिए लुभाते हैं। हालाँकि, सद्गुण के मार्ग पर चलने के लिए उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न कामुक सुखों को त्यागना आवश्यक है।

6. परमात्मा, देवता, महात्मा, अतिथि, माता-पिता एवम बड़ो का सम्मान एवम पूजन करना, हवन आदि करना एवम अपने कर्म को निष्काम करना ही यज्ञ है। इसका अर्थ है अपने वैदिक कर्तव्यों और सामाजिक दायित्वों का पालन करना, भले ही वे आनंददायक न हों। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए बलिदान किया जाता है तो उसे उत्तम माना जाता है।

7. वेद, इतिहास, पुराण, शास्त्र, एवम अपने विषय का गहन अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। दिव्य प्रकृति को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है शास्त्रों से ज्ञानवर्धक ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि को पोषित करना। जब बुद्धि उचित ज्ञान से प्रकाशित होती है, तो व्यक्ति के कार्य स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट हो जाते हैं।

8. जो कर्तव्य धर्म का पालन करने हेतु इंद्रियाओ एवम अन्तःकरण को कष्ट सहते हुए पालन करता है, वही तप है। शरीर- मन- इन्द्रियाँ ऐसी हैं कि यदि हम उन्हें लाड़- प्यार दें तो वे भोग- विलास में लिप्त हो जाती हैं, किन्तु यदि हम उन्हें नियंत्रित करें तो वे अनुशासित हो जाती हैं। इस प्रकार, तपस्या शरीर, मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना है।

9. आर्जवम का अर्थ है अखंडता। ईमानदारी, सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का आनंद लेना; हमने तत्व बोध में व्यक्तित्व की पाँच परतों के बारे में बात की है; अन्नमय, भौतिक शरीर; प्राणमय, प्राणिक व्यक्तित्व; मनोमय, भावनात्मक व्यक्तित्व; विज्ञान माया, तर्कसंगत या बौद्धिक व्यक्तित्व; मेरे व्यक्तित्व की सभी अलग-अलग परतें, जिन्हें आम तौर पर विचार, शब्द और कर्म के रूप में व्यक्त किया जाता है; उन सभी में सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। तो मेरे सभी व्यक्तित्व का सामंजस्य, एकीकरण, सामंजस्य आर्जवम कहलाता है; ऋजु का अर्थ है एक रेखा, आर्जवम का अर्थ है मेरे सभी व्यक्तित्व एक रेखा में हैं। मेरा कोई टेढ़ा व्यक्तित्व नहीं है। जो शरीर, इंद्रियाओ, अन्तःकरण से सरल हो उसे आर्जव कहते है।

कपट गाँठ मन में नहीं, सबसों सरल सुभाव।नारायन ता भक्त की, लगी किनारे नाव।।

यह सब गुण को धारण करने वाला देवीसम्पद गुणवान है, जिस के आगे और भी गुणों को पढ़ते है। कोई भी गुण अपवाद से परे नही होता, इसलिये इन प्रत्येक गुण को विस्तृत रूप से जानने का अर्थ है कि पुनः एक पुस्तक की रचना कर दी जाए। फिर भी इस पर चर्चा अवश्य करते है, पहले सभी गुणों को आगे दो श्लोकों में पढ़ लेते है।

।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – 16.01।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)