।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 15.04 II

।। अध्याय 15.04 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 15.4॥

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी॥

“tataḥ padaḿ tat parimārgitavyaḿ,

yasmin gatā na nivartanti bhūyaḥ..।

tam eva cādyaḿ puruṣaḿ prapadye,

yataḥ pravṛttiḥ prasṛtā purāṇī”..।।

भावार्थ:

वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम- लक्ष्य (परमात्मा) के मार्ग की खोज करनी चाहिये, जिस मार्ग पर पहुँचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नही लौटता है, फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिये, जिस परमात्मा से इस आदि-रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। (४)

Meaning:

Then that goal should be sought, having attained which, none return again. I seek refuge in that original Purusha from which has sprung this ancient sprout.

Explanation:

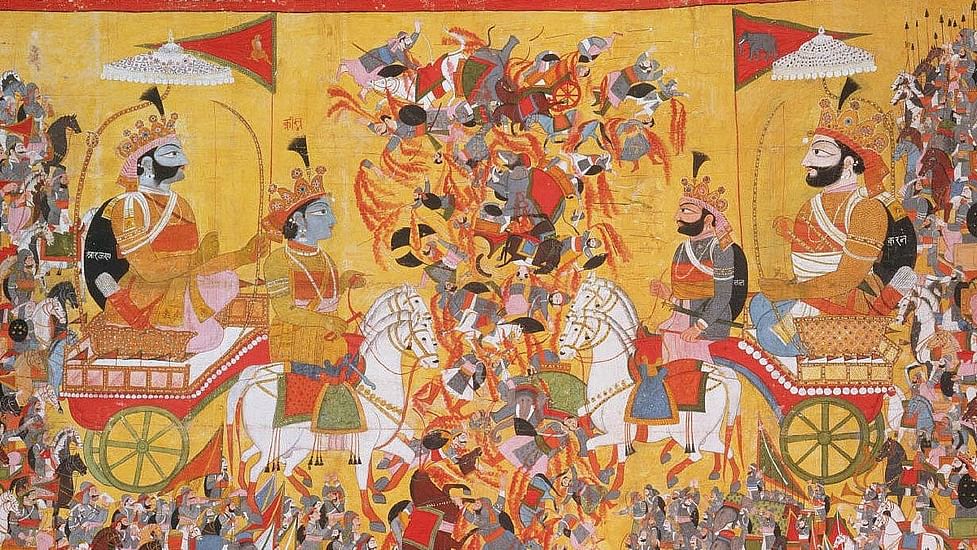

In the olden days, some kings ordered a very torturous punishment, wherein a person’s head was immersed into the water almost till suffocation, then released for a few gasps, again put back into the water, and was repeated. The condition is similar for a soul trapped in the tree of material existence, it is pushed back and forth between the upper and lower regions according to its merits. When born in the celestial forms it enjoys some temporary relief, which fades soon, and the soul gets dropped back to the human form. Likewise, several lifetimes have passed, and the soul continues to work towards material enjoyment. This has caused the tree to expand its roots of desire farther and has become huge. Yet, this tree can be cut with dispassion says, Lord Shree Krishna. The remedy for the soul’s never-ending suffering is asaṅg, which means detachment.

We take one more example of life, a family of tourists is driving around in a new city without the help of a map or a GPS device. A left turn here, a right turn there, and they are utterly lost. The wife asks the husband to stop the car and ask a shopkeeper for directions. The husband says no and continues driving in circles for an hour. The wife yells at the husband who finally agrees to ask a shopkeeper for directions. This is an all-too-common occurrence. Unless the ego is surrendered, even material knowledge is far from reach. We always need blessing or guidance of the person, who knows the way and use our wisdom accordingly, without any ego.

we must surrender to God as explained in this verse: “I submit unto Him from whom the universe came into being a long time ago.”

This way, the unfathomable tree can be conquered and axed. However, in an earlier verse Shree Krishna has also said that “My divine energy, Maya, consisting of the three modes of nature, is very difficult to overcome. But those who surrender unto Me cross over it easily.” (Verse 7.14) Therefore, the only way to cut down the aśhvatth tree is by totally surrendering to the Supreme Lord and taking his refuge. By doing this, we will not return to this material world, and after death will go to His divine Abode.

Shri Krishna says: All of you are thoroughly lost in the cycle of action and reaction, the tree of samsaara. So, take refuge in me. I am the original Purusha, the root from which this tree of samsaara has sprung up. I have created this universe like a magician creates his illusion. Don’t get lost in the branches of the tree which are fueled by the three gunas of Prakriti. Come straight to the source, which is me. I am giving you a hand to save you from drowning in samsaara. Hold it tightly and do not let it go. This is the meaning of the word prapatti, which had also come up in the seventh chapter.

This prapatti, this seeking of refuge in Ishvara will help us cultivate dispassion towards samsaara. But this dispassion will not come overnight, it will come gradually. First, karma yoga has to be practised as prescribed by Shri Krishna. We should reduce selfish actions, increase selfless actions, then drop our attitude of doership. We cannot have it both ways – we cannot love Ishvara and love the material world at the same time. If we cannot control our mind and senses, we have yet to cultivate real devotion for Ishvara. Devotion, coupled with dispassion towards the world, will result in our liberation, the goal from which we will not have to return back to the material world.

Hence to get complete liberalisation or Moksh we have read four important methods in last shlok namely vairagya, vedant or braham vichara, surrender or saranagathih and healthy refined mind or sadguna.

One should think for all four as litrature or study course, it all from one his own true nature i.e. original form of purusha. The word puruṣaḥ has two meaning, one meaning is the all-pervading one, pūrayathi sarvam ithi puruṣaḥ. pūr to fill or pervade. From that only shahtiabdhapūrthi etc. the root is pūr, and there is another meaning also, pure iti vasathi, iti puruṣaḥ; puram means the body, vasathi, one who dwells; therefore puruṣaḥ means the one who indwells the body and that is natural because if the Lord is all pervading, the Lord will be in my heart or not; the all- pervading Lord has to be pervading this hall also. Therefore, that puruṣaḥ. That all pervading Lord who is in my heart, I surrender. Therefore, prayathna means hard exercise or effort is one factor, and the second factor is Īśvara anugrahaḥ; the grace of the Lord, so that all the other factors are favourable to me.

।। हिंदी समीक्षा ।।

परमात्मा ने संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन यही बताने के लिये किया है कि इस संसार मे हम जो भी प्रपंच करते या सीखते है, वह प्रकृति की माया है।

पहले परब्रह्म अकेला था, उस मे विस्तार का संकल्प पैदा हुआ। यह इच्छा अज्ञान है, इसलिये यह समस्त संसार रूपी वृक्ष परब्रह्म के अज्ञान का ही स्वरूप है। इसलिये इस मे जो भी जीव सत्वगुणी हो कर भी, किंतना भी ध्यान, कर्म, या पाठ करे वो अज्ञान ही होगा क्योंकि उस मे सब से महत्वपूर्ण अहम यानी “मैं” साथ रहता है और उस से कामना एवम मोह भी चलता है। इसलिये संसार ने समस्त कार्य सुख-भोग, नाम-कीर्ति- वंश-परिवार आदि में होते है एवम मृत्यु लोक से ले कर ब्रह्म लोक तक इन्ही सुखों एवम आनन्द का वर्णन अप्सराओं एवं दिव्य शक्तियों से मिलता है। यह एक दुष्चक्र ही है, जिस से मुक्ति नहीं।

प्रकृति के दुष्चक्र को हम ऐसे भी समझ सकते है। जैसे पुराने ज़माने में कुछ राजाओं ने एक बहुत ही यातनापूर्ण सज़ा का आदेश दिया था, जिसमें व्यक्ति का सिर पानी में लगभग दम घुटने तक डुबोया जाता था, फिर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता था, फिर से पानी में डाल दिया जाता था, और यह सब दोहराया जाता था। भौतिक अस्तित्व के वृक्ष में फंसी आत्मा के लिए भी यही स्थिति होती है, उसे उसके गुणों के अनुसार ऊपर और नीचे के लोकों के बीच आगे-पीछे धकेला जाता है। जब वह दिव्य योनियों में जन्म लेती है तो उसे कुछ समय के लिए राहत मिलती है, जो जल्द ही खत्म हो जाती है और आत्मा वापस मानव योनि में चली जाती है।

इसलिये परमात्मा की खोज करने से पहले संसार से सम्बन्ध विच्छेद करना बहुत आवश्यक है। कारण कि परमात्मा तो सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में ज्यों- के- त्यों विद्यमान हैं, केवल संसार से अपना सम्बन्ध मानने के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लग रही है। संसार से सम्बन्ध बना रहने से परमात्मा की खोज करने में ढिलाई आती है और जप, कीर्तन, स्वाध्याय आदि सब कुछ करने पर भी विशेष लाभ नहीं दीखता। इसलिये साधक को पहले संसार से सम्बन्ध विच्छेद अर्थात निःसंग करने को ही मुख्यता देनी चाहिये। जीव परमात्मा का ही अंश है। संसार से सम्बन्ध मान लेने के कारण ही वह अपने अंशी (परमात्मा) के नित्य सम्बन्ध को भूल गया है। अतः भूल मिटनेपर मैं भगवान् का ही हूँ, इस वास्तविकता की स्मृति प्राप्त हो जाती है। सत्वगुण में सुख एवम वैराग्य दोनों है, यदि सुख की ओर बढ़ेंगे तो संसार वृक्ष में रहेंगे और वैराग्य की ओर बढ़ेंगे तो परब्रह्म की ओर बढ़ेंगे।

एक पहेली में जब रास्ता खोजना हो जिस से बाहर निकलने का एक ही रास्ता हो और अन्य रास्ते या तो मार्ग को बंद कर देते है या घूम कर शुरू के स्थान पर आ जाते है। ऐसे में हम भटकते अधिक है किंतु दुष्चक्र से बाहर तभी आ पाते है, जब एकाग्र चित्त से, अत्यंत कठिन प्रयत्न करे और ईश्वर की अनुकृपा हो या कोई गुरु मिल जाए जो रास्ता जानता हो।

अन्य उदाहरण में पर्यटकों का एक परिवार बिना किसी नक्शे या जीपीएस डिवाइस की मदद के एक नए शहर में घूम रहा है। यहां बाएं मुड़ें, वहां दाएं मुड़ें, और वे पूरी तरह से खो गए हैं। पत्नी पति से कार रोकने और दुकानदार से रास्ता पूछने के लिए कहती है। पति मना कर देता है, और एक घंटे तक चक्कर लगाता रहता है। पत्नी पति पर चिल्लाती है जो आखिरकार दुकानदार से रास्ता पूछने के लिए सहमत हो जाता है। यह एक बहुत ही सामान्य घटना है। जब तक अहंकार को त्याग नहीं दिया जाता, तब तक भौतिक ज्ञान भी पहुंच से दूर है। हमें हमेशा उस व्यक्ति के आशीर्वाद या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो रास्ता जानता हो और बिना किसी अहंकार के उसी के अनुसार हमारी बुद्धि का उपयोग करता हो।

सृष्टि का फैलाव ही नामरूपात्मक कर्म है और यह कर्म अनादि है। आसक्त बुद्धि छोड़ देने से इस का क्षय हो जाता है अन्य किसी भी उपाय से इस का क्षय संभव नही क्योंकि यह स्वरूपतः अनादि और अव्यय है। इसलिये कर्म करते समय मन मे जो भी धैय या गुप्त कामना रहती है, वही आसक्ति या अहम, मोह, कामना का वास्तविक स्वरूप होता है, उसी से निःसंग हो कर परब्रह्म की शरण मे जाना इस कर्म वृक्ष का क्षय है। यही निष्काम कर्मयोग है।

अतः यह यहाँ स्पष्ट है कि उत्तम लोको की प्राप्ति मोक्ष नहीं है।

कई जन्म बीत गए हैं, और आत्मा भौतिक भोगों के लिए काम करना जारी रखती है। इससे इच्छा के वृक्ष की जड़ें और भी फैल गई हैं और वह बहुत बड़ा हो गया है। फिर भी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वृक्ष को वैराग्य से काटा जा सकता है। आत्मा के कभी न खत्म होने वाले दुखों का उपाय है असंग, जिसका अर्थ है वैराग्य।

वैराग्य प्राप्त करने के बाद, दमन नहीं, बल्कि परिपक्व वैराग्य आता है। दमन कभी सही नहीं होता; यह निर्भरता से बाहर निकलना है, जैसे हम बचपन में इस्तेमाल की जाने वाली गुड़ियों और खेल की चीजों के प्रति आसक्ति से बाहर निकलते हैं, केवल एक चीज है कि बचपन से शारीरिक विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी तरह जीवित रहते हैं। आप शारीरिक रूप से विकसित होंगे; जैसे-जैसे आप शारीरिक रूप से बड़े होंगे, आप उन गुड़ियों, कंप्यूटर गेम और सभी चीजों पर निर्भर नहीं रहेंगे; बिस्कुट अब आपकी स्थानीय बिस्कुट में रुचि नहीं रखेंगे, बल्कि केवल सोने के बिस्कुट में; अलग बिस्कुट में। इसलिए शारीरिक विकास स्वाभाविक है। लेकिन भावनात्मक विकास के लिए उस पर काम करने की आवश्यकता है। इसे विवेक जन्य वैराग्य कहा जाता है।

उस के पश्चात् उस परम वैष्णवपद को खोजना चाहिये अर्थात् जानना चाहिये कि जिस पद में पहुँचे हुए पुरुष, फिर संसार में नहीं लौटते, पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते। उस पद को हम गुणातीत हो कर अव्याभिचारणी भक्ति द्वारा खोज सकते है। इस के लिये हमें परब्रह्म आदि पुरुष की शरण जाना होगा। जिस पुरुष से बाजीगर की माया के समान इस माया रचित संसार वृक्ष की सनातन प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, प्रकट हुई है, उसी की शरण मे जाना होगा। यही बात हम पहले भी परमपद की प्राप्ति में पढ़ चुके है किंतु परमात्मा द्वारा संसार एवम परमपद को स्पष्ट करना आवश्यक था। अतः हम स्वयं को जानने का प्रयत्न करे। स्वयं का अर्थ है, पुरुष और पुरुषः शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है सर्वव्यापी, पूरयति सर्वं इति पुरुषः। पूर अर्थात भरना या व्याप्त करना। उसी से षठियाब्धापूर्ति आदि धातु बनी पूर, तथा एक और अर्थ भी है, शुद्ध इति वसति, इति पुरुषः; पुरम् का अर्थ है शरीर, वसति, निवास करने वाला; अतः पुरुषः का अर्थ है शरीर में निवास करने वाला और यह स्वाभाविक है क्योंकि यदि भगवान सर्वव्यापी है, तो भगवान मेरे हृदय में होंगे या नहीं; सर्वव्यापी भगवान को इस हॉल में भी व्याप्त होना ही है। अतः उस पुरुषः। वह सर्वव्यापी भगवान जो मेरे हृदय में है, मैं उसे समर्पित करता हूँ। इसलिये यहाँ निःसंग वैराग्य भक्ति द्वारा शरण की बात कही है, जिसे हम हो इसी संसार मे प्रकृति की देह एवम सत्वगुणी हो कर प्राप्त करना है।

हमें अपने अनुभवों का अध्ययन करना होगा और सीखना होगा और उस वैराग्य, स्वस्थ वैराग्य को प्राप्त करने के बाद, आपको दूसरे उपाय पर जाना होगा, उपाय का अर्थ है अनुशासन या साधना, जो परमा गर्तव्य परिमार्गिताव्यम है। परिमार्गणम का अर्थ है जांच। विचारः, खोज, तलाश; किसकी तलाश तत् पदम्, पदम् का अर्थ है जीवन की अंतिम मंजिल और संसार वृक्ष का अंतिम आधार; और वृक्ष की जड़ या आधार क्या है; ब्रह्म। इसलिए आप ब्रह्म की जांच करें; आंखें बंद करके बैठकर ब्रह्म से यह न पूछें कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, जांच का अर्थ है गुरु शास्त्र मूकेन वेदान्त विचारः; ब्रह्म विचारः। ब्रह्म अन्वेषण ही शास्त्र अन्वेषण है। शास्त्र अन्वेषण में गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। आप वेदान्त विचारः में प्रवेश करें।

इसलिए, एक और कारक है प्रयत्न, और दूसरा कारक है ईश्वर अनुग्रहः; भगवान की कृपा, ताकि अन्य सभी कारक मेरे अनुकूल हों। तीसरा है स्वस्थ सद्गुणों का विकास। इसलिए सद्गुण सम्पदानाम क्योंकि स्वस्थ सद्गुणों के वातावरण में ही आत्मज्ञान हो सकता है और उसके बाद ही, हम इस तथ्य को खोजते हैं कि भगवान मुझसे दूर नहीं हैं, भगवान मेरी अपनी उच्चतर प्रकृति हैं, और इसलिए, भगवान पर निर्भरता बाद में आत्म-निर्भरता में बदल जाएगी, जो पूर्ण स्वतंत्रता है। इस प्रकार वैराग्य दुनिया से भगवान पर निर्भरता को स्थानांतरित करना है।

इसी तरह, जितना ज़्यादा आप शास्त्रों में उतरेंगे, सही गुरु के साथ, जितना ज़्यादा आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप खुद को समझ पाएँगे।आप शास्त्रों में जितना गहराई से उतरेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप खुद को समझ पाएँगे। तो यह चौथा है, वेदान्त विचारः; वैराग्यम्, शरणागति, सद्गुणः, और वेदान्त विचारः।

हमें भगवान के समक्ष समर्पण करना चाहिए जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है: “मैं उनके समक्ष समर्पण करता हूँ जिनसे बहुत समय पहले ब्रह्मांड अस्तित्व में आया।” इस तरह, अथाह वृक्ष पर विजय प्राप्त की जा सकती है और उसे काटा जा सकता है। हालाँकि, एक पुराने श्लोक में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि, “मेरी दिव्य शक्ति, माया, जो प्रकृति के तीन गुणों से युक्त है, पर विजय पाना बहुत कठिन है। लेकिन जो लोग मेरी शरण में आते हैं, वे इसे आसानी से पार कर जाते हैं।” (श्लोक 7.14) इसलिए, अश्वत्थ वृक्ष को काटने का एकमात्र तरीका परम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और उनकी शरण में जाना है। ऐसा करने से, हम इस भौतिक संसार में वापस नहीं लौटेंगे, और मृत्यु के बाद उनके दिव्य धाम में चले जाएँगे।

आगे हम पढेंगे कि परब्रह्म की शरण मे गए वैराग्य पुरुष का इस सांसारिक अश्वत्थ वृक्ष से सम्बन्ध कट गया है।

।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – 15.04।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)