।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 14.B II Preamble – Additional II

।। अध्याय 14.B II प्रस्तावना- विशेष II

।। विशेष – विचारणीय प्रश्न ।। गीता अध्याय 14 ।।

अध्यात्म में अभी तक यही माना गया है कि जो व्यक्ति यह संसार की माया, ममता और मोह का त्याग कर देता है और अपने को परमात्मा के प्रति सुपुर्द कर देता है, वही त्यागी और साधु संत है। यह संन्यास मार्ग में त्याग की श्रेष्ठता से सिद्ध भी है।

त्यागी स्वयं को निर्लिप्त सिद्ध करने एवम प्रदर्शित करने के लिए हाथ व गले में माला, विशिष्ट प्रकार के कपड़े जैसे गेरूवे, या मुस्लिम में हरे या काले और ईसाई या जैन धर्म में सफेद कपड़े धारण करते है। जिस से साधारण मनुष्य उन के समक्ष नत मस्तक रहता है।

किंतु इन में कुछ लोग ऐसे भी होते है, जिन के त्याग स्वेच्छा से लिया निर्णय न हो कर, परिस्थिति वश बाध्य हो कर निर्णय लिया होता है।

व्यापार में जब एक व्यक्ति आप से माल उधार लेने की बात करता है तो उस की बातचीत मधुर होती है। किंतु मधुर वाणी का अर्थ यह कदापि नहीं कि वह व्यक्ति अपने आचरण से आप का उधार चुकता कर देगा। व्यक्तित्व बोलचाल, रहन सहन, आपसी व्यवहार और पूर्व के लिए आचरण से बनता है, जिसे दृढ़ संकल्प और सत्संग से बदला जा सकता है। चुनाव में नेता के वादे या शराबी द्वारा शराब छोड़ देने का संकल्प, संकल्प नहीं होता, क्योंकि बोलते समय ही वह अपने गुणों से उस को नकार भी चुका होता है।

प्रकृति क्रियात्मक एवम चतुर है, मन उस का दास है, वह जीव को अपने बंधन में तभी तक रख सकती है, जब तक जीव को ज्ञान नहीं है। छोटा बालक सब किसी वस्तु जैसे हाथी की जिद्द करता है तो वह प्रतिकात्मक रूप अर्थात हाथी का खिलौना के रूप में उसे मिल जाए तो वह उसे ही सत्य मान लेता है। यही कारण है केवल रहन – सहन से त्याग होता तो पद, सम्मान और धन के साधु संतो को आपस में लड़ते या ईर्षा करते हम लोग नही पाते। मंदिर के पुजारी, कथा वाचक, पूजा कराने वाला ब्राह्मण या ज्ञान बांटने वाला शिक्षक के अंदर निर्लिप्त भाव का अभाव ही पाया जाता है, क्योंकि यह त्याग उन की जीविका का आधार है। वह भी सांसारिक जीव है, किंतु माध्यम त्याग और ज्ञान के अज्ञान का है।

गीता जीवन को जीने के लिए सभी मार्ग को एक समान कहती है, किंतु मैंने अपने अल्प बुद्धि के अध्ययन से पाया कि जिस की जैसी मिट्टी या त्रिगुणात्मक अवस्था है, उसे वह मार्ग अन्य मार्ग से श्रेष्ठ लगा।

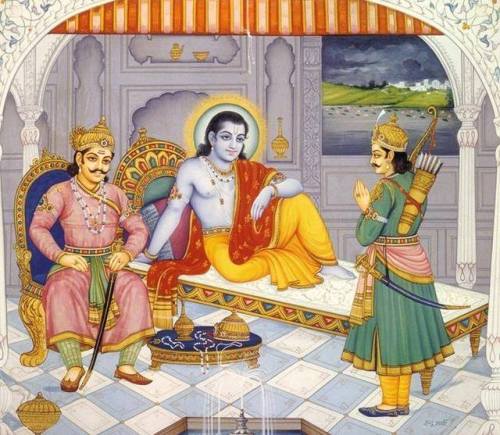

भगवान श्री कृष्ण ने सांसारिक जीवन में मनुष्य के चरित्र को साकार किया, वे राजा, सखा, वीर, ज्ञानी, रक्षक, सब से प्रेम रखने वाले, दानी, राजनीतिज्ञ सभी कुछ थे। गीता के ज्ञान को देने के बाद भी उन्होंने जीत के लक्ष्य से अर्जुन का साथ दिया। साम, दाम, दंड और भेद आदि सभी नीति का पालन किया। अर्जुन का ज्वलत प्रश्न था कि वह मोह में युद्ध भूमि को त्याग कर सन्यासी हो जाए या अपने वर्ण, प्रकृति के गुण के अनुसार कर्तव्य धर्म का पालन करे। अध्याय 11 में भगवान से स्पष्ट किया कि हम कुछ नहीं करते, सब क्रियाएं प्रकृति करती है, वह हमे निमित्त बनाती है। अतः उच्च कार्य के निमित्त बनने का कार्य अर्थात अनुशासन, नियमितता आदि गुणों का पालन हमे करते रहना ही चाहिए अन्यथा योग्यता न होने से प्रकृति किसी ओर का चयन कर लेगी।

गीता नही पढ़ने वालों के पास कृष्ण चरित्र, उन की नीतियों, उन के व्यवहार एवम युद्ध में शत्रु के संहार को ले कर अनेक सवाल रहते है, किंतु गीता पढ़ने वाला जैसे जैसे निष्काम कर्म संन्यास को समझने लगता है, उस के सवालों के जवाब भी उसे मिल जाते है। इस लिए ज्ञान का महत्व इतना अधिक है, क्योंकि परम ज्ञानी होने से कुछ ओर जानना शेष नहीं रहता। गीता को बार बार पढ़ने से भी कुछ कुछ ज्ञान की बाते समझ में आती है। जो इसे धर्म की पुस्तक समझ कर कर्मकांड करते हुए, पूजा करते हुए पढ़ते है और चमत्कार की आशा रखते है, उन्हे गीता के ज्ञान का लाभ भी नही मिलता। वैसे ही कुछ लोग गीता पढ़ने के बाद कृष्ण की भूमिका में ज्ञान बाटने लग जाते है, उन को गीता अहंकार के अतिरिक्त कुछ प्रदान नही करती। गीता का पठन अर्जुन की भांति हो। यह स्मृति ग्रंथ है, परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से गीता के ज्ञान को वेद और उपनिषदों में सुनाए अर्थात श्रुति ग्रंथो से याद करते हुए सुनाया है। इस को शिष्य की भांति ही ग्रहण करना चाहिए।

याद रखिए जो पठन करते है, किंतु चिंतन और मनन नही करते, वे शास्त्रों के ज्ञानी तो हो सकते है, किंतु तामसी गुण की प्रधानता उन्हे राम नही, रावण, कंस, मतांधत धर्मगुरु या हिटलर जैसा नेता बना देती है। स्वार्थ और लोभ में इन को पूजने वाले भी मिल जाते है। इसलिए जब भी हम किसी को अपना आदर्श माने, तो उस के गुणों का भी निर्लिप्त और समभाव से विश्लेषण भी कर ले। हमारे आदर्श, आचरण, विचार और कर्म की प्रकृति के त्रियामी गुणों का प्रभाव है।

संसार में जितने भी महान कर्मयोगी, आध्यात्मिक, राजनेतिक या व्यावसायिक श्रेष्ठ मनुष्य हुए, उन के विचारो में गीता के विचारो की झलक मिलती है या उन को विचार गीता से ही प्राप्त हुए रहते हैं। इसलिए गीता का संसार की हर भाषा में अनुवाद भी हुआ है।

युद्ध में हार या जीत का महत्व इस संसार के सुख – भोग तक ही है, किंतु जो श्रेष्ठ मनुष्य निष्काम, निर्लिप्त और अपने लोकसंग्रह के सिद्धांतो के लिए दक्षता के साथ संकटों के विरुद्ध लड़ा, उस की प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आई। क्या हम यह महसूस नहीं करते कि मंदिरों और व्यक्ति की प्रतिष्ठा में उस में चढ़ाने वाले स्वर्ण का मूल्य उस व्यक्ति से अधिक है, जो स्वर्ण चढ़ाता है। क्योंकि जो राज करता है, वही सम्मान का अधिकारी है। परंतु कब तक, अर्थात उस का सम्मान प्रकृति के जड़ पदार्थ का है, उस का नही। उस का सम्मान पद, प्रतिष्ठा और धन का भी है, जिस का वह अधिकारी है, परंतु ज्ञानी वही है जो इस सम्मान को ज्ञान के साथ ग्रहण करे। अर्थात जब तक प्रकृति के साथ है, तो प्रकृति के साथ, अन्यथा जड़ प्रकृति से मुक्त होने पर अपने ब्रह्म ज्ञान के साथ। हम अनेक ब्रह्म ज्ञान से युक्त साधु संत, समाज सुधारक, व्यापारी, योद्धा, राजनीतिज्ञ , वैज्ञानिक और कर्मवीर इस संसार में देख रहे है, जो दिखते साधारण मनुष्य के समान है, किंतु ज्ञान में वे लोग तत्वज्ञानी ही है।

सब कुछ प्रकृति ही है, वह ही क्रियात्मक है, जीव उदासीन, अकर्ता और साक्षी है। प्रकृति के जड़ पदार्थ समान होते हुए भी जो संसार में विभिन्नता दिखती है, उस का कारण उस के त्रियात्मक गुण है। जीव के पास कर्म का अधिकार है, यदि वह अपने अधिकार के क्षेत्र में आलस्य का त्याग कर के, मेहनत और दक्षता के साथ कर्म करे तो उसे वह स्थान अवश्य मिलता है, जिस का वह अधिकारी है। इस का उदाहरण भीष्म और कर्ण के रूप में भी देख सकते है।

मैने कई बार सोशल मीडिया में कुछ लोगो को परमात्मा, महान व्यक्तित्व, राजनेता, अभिनेता, सहकर्मी, मित्र, पारिवारिकजन की निंदा, चरित्र हनन या बढ़ाई करते हुए देखा है। यह उन व्यक्तियों का स्वयं का चरित्र होता है, जो वह अन्य व्यक्ति में अपेक्षा, अहंकार, स्वार्थ और आसक्ति के साथ देखते है। हर जीव स्वयं में स्वतंत्र है, उस का आचरण सही या गलत है, यह निर्धारित कौन कर सकता है?, इसलिए यह भी कहा गया है कि धर्म और न्याय के लिए उन लोगो का अनुगमन करो जिन्होंने ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद, लोकसंग्रह के लिए कार्य किया हो। किंतु किसी कारण वश उन पर भी प्रकृति के किसी गुण का प्रभाव होने से कुछ कार्य किसी विशेष या विपरीत परिस्थिति में किया गया हो, तो वह अनुगमन के योग्य नहीं होता। जड़ शरीर से ब्रह्म होने में कुछ न कुछ अपूर्णता रहती है। वह अनुगमन का विषय नहीं होती। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति विशेष की विवेचना करे, हमे ध्यान रखना होगा, यह विवेचना हमारे प्रकृति के त्रियामी गुण की है, उस की नही।

सारांश में यही है, कि हम सभी इस संसार में अपनी अपनी भूमिका में कार्य कर रहे है, एक व्यापारी, नौकरी, उद्योगपति, व्यावसायिक व्यक्ति की भांति, और संसार में नागरिक, सामाजिक, पारिवारिक भूमिका भी निभाते है। इन सब के मध्य अनेक अवसर हमे उच्च एवम निम्न कोटि के प्रदान भी होते है। यदि हम प्रकृति के गुणों के आधीन न हो कर, उन गुणों को अपने आधीन करते हुए, निस्वार्थ, निर्लिप्त भाव में लोक संग्रह हेतु कर्म करे तो संसार का भोग आनंद के साथ कर सकते है। संसार के सुखों का भोग करना और उस में आसक्ति, अहंकार और ममत्व या कामना रखना दोनो हो अलग अलग बात है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने व्यवहार में जीवन को जी कर प्रत्यक्ष किया।

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बाद प्रकृति के गुणों को समझना और व्यवहार में उन का उपयोग करना ही श्रेष्ठ ज्ञान है। गीता में यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि कर्म का अधिकार मनुष्य जीवन को है, वह उस अधिकार से उन वस्तु के संग्रह में जीवन व्यतीत कर देता है, जिस पर प्रकृति का अधिकार है। इसलिए अंत में अपने किए के फल भोगने के अतिरिक्त उस के पास कुछ नहीं रहता।

वक्त के साथ आमोद – प्रमोद, व्यवसाय, परिवार, समाज और देश, धर्म के प्रति हम यदि कर्तव्यनिष्ठ नही है। जो वाद – विवाद के योग्य नहीं है या जिन्हे अहंकार के अज्ञान ने घेर रखा है, उन से व्यर्थ के विवाद में फसते है। वह स्वयं में अज्ञान ही है। अपने नित्य स्वरूप के ज्ञान की अपेक्षा प्रकृति के त्रियामी गुणों में जीवन को व्यतीत करते हैं तो यह मान का चलिए की मनुष्य के रूप में जो हीरे की खदान आप को मिली है, उस के प्रत्येक क्षण रूपी हीरे तो कंकर समझ कर आप बाहर समुद्र में फेक रहे है। यह जीवन आनंद एवम लोकसंग्रह हेतु कर्म के लिए है। कर्म से बच कर संसार से भागने के लिए प्रकृति क्रियाशील नही है। योगी वही है, जो इस प्रकृति के साथ साथ कर्म भी करे और मुक्त भी रहे। बहते झरने, चिड़ियों की चहचहाट, फूलों और फलों से लदे वृक्ष, मंद मंद बहती हवा, परिवार, निर्दोष मुस्कान किस को सकुन या आनंद नही देती। फिर इस से भागना भी क्यों और इन के भोग की आसक्ति भी क्यों?

यह विचारणीय प्रश्न इसलिए भी है कि प्रकृति क्या है और किस प्रकार क्रियाशील है, उस का ज्ञान किस प्रकार हमारे दैनिक और व्यवहारिक जीवन में प्रभाव डाल कर हमे गति प्रदान करता है। गीता कर्मयोगी का शास्त्र है, जिस को योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में सुनाया है, हम इस अध्याय में प्रकृति के ज्ञान को भगवान से सुनेगे। जो दिल से सुनेगा और मनन करेगा वही ज्ञान का अधिकारी होगा।

।। हरि ॐ तत् सत् ।। अध्याय 14 – विशेष ।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)