।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 14.27 II

।। अध्याय 14.27 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 14.27॥

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥

“brahmaṇo hi pratiṣṭhāham,

amṛtasyāvyayasya ca..।

śāśvatasya ca dharmasya,

sukhasyaikāntikasya ca”..।।

भावार्थ:

उस अविनाशी ब्रह्म-पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम-आनन्द स्वरूप एक-मात्र आश्रय हूँ। (२७)

Meaning:

For, I am the abode of brahman, the immortal, the imperishable, the eternal constitution, and of absolute joy.

Explanation:

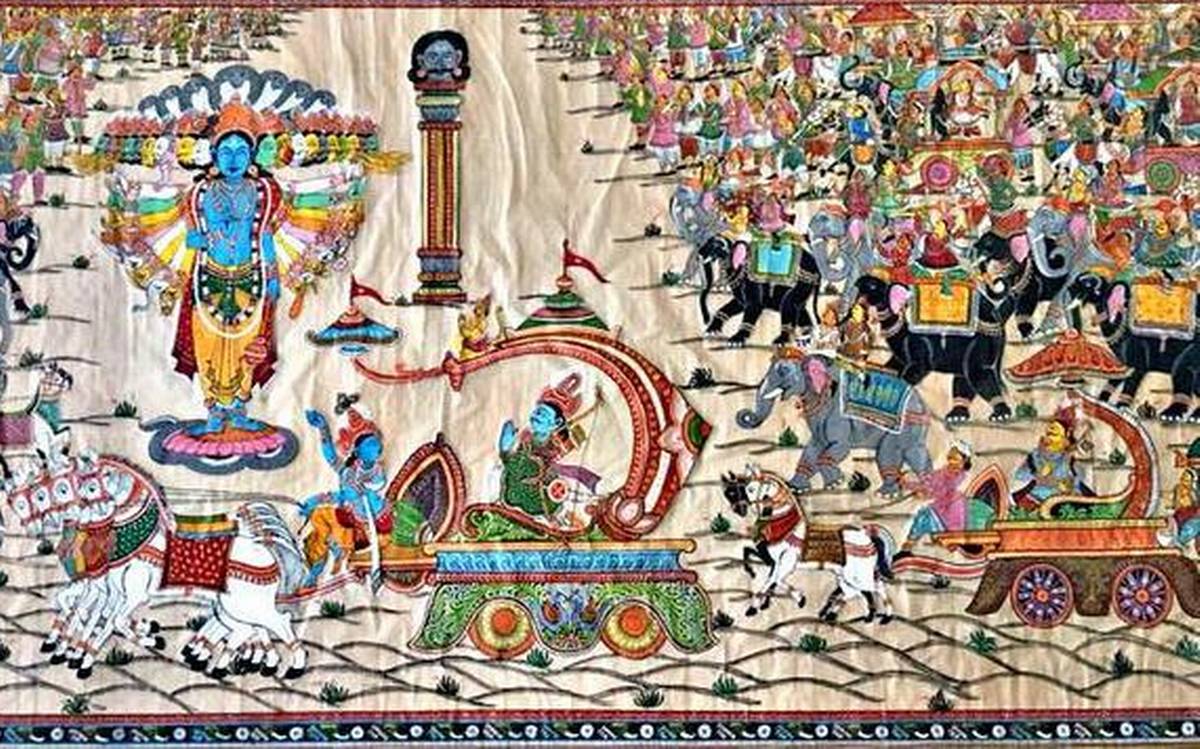

Shree Krishna now defines braham and says: Arjuna, that Brahman which you want to attain which is guṇāthithaṁ is none other than I. So, I am the embodiment of that Brahman. So, I am Amruthasya; which is immortal, avyayasya, which is decay free; which is free from jarā, avyaya means which is free from declensions or decay or jarā, etc. and śāsvathasya, which is ever changeless. so, all the three words put together means I am free from all forms of modifications and also, I am beyond the time. I am Dharmasya means the one who is reached through dharma. One who is the goal of dharma. And the word dharma means the vedic teaching. So dharmasya means vaidika dharma i.e. the one who is the destination of all the scriptural teachings and sādhanās. And which is unmixed with sorrow or unalloyed happiness. Unlike the worldly pleasures which are mixed with pain, I am with changeless pleasure that you will reach by following this sādhanā or spiritual practice by going beyond the nature or gunatit.

The thirteenth chapter of the Gita explained the topic of jnyaana yoga or the yoga of knowledge. One of the topics in that chapter was the description of nirguna brahman, which is the eternal essence in its purest state. Shri Krishna described the technique of mentally removing the upaadhis – the veiling of the organs, the senses and so on – to get to the eternal essence that is at the core all of us. One who attained this eternal essence through jnyaana yoga achieved liberation or moksha. Arjuna recollected this teaching, and a doubt arose in his mind. What was that doubt?

In the previous shloka of this chapter, Shri Krishna asserted that liberation would be attained by the one who has undivided devotion towards Ishvara. But in the previous chapter, Shri Krishna had said that the fruit of knowing the eternal essence in its purest state, nirguna brahman, also resulted in liberation. To address Arjuna’s doubt about the difference between the two approaches, Shri Krishna says here that he, as Ishvara, is the abode of the pure eternal essence, of nirguna brahman. In other words, undivided devotion to Ishvara results in the same outcome as does the yoga of knowledge. He also describes this pure eternal essence as immortal, imperishable, eternal and full of joy, just like he did in the thirteenth chapter. Furthermore, he says that the eternal essence is attained through the dharma or constitution of devotion and knowledge.

Shri Shankaraachaarya provides further nuances to this explanation in his commentary. He says that Prakriti or maaya is a power of nirguna brahman. Just like the strength of a strong person is inseparable from the person itself, maaya is inseparable from nirguna brahman. Therefore, it is nirguna brahman, with the power of maaya, that is speaking to Arjuna as Ishvara. This is the connection between nirguna brahman – brahman without maaya – and saguna brahman – brahman with maaya. Saguna brahman is the abode, and the power, of nirguna brahman. And the methods to attain brahman – devotion and knowledge – are two sides of the same coin.

Shree Krishna reveals that the Brahman which the jñānīs worship is the light from the personal form of God. Padma Purāṇ states: “The light that emanates from the toe nails of the feet of the Lord of Vrindavan, Shree Krishna, is the transcendental Brahman that the jñānīs and even the celestial gods meditate upon.”

Similarly, Chaitanya Mahaprabhu said: “The effulgence emanating from the divine body of God is described by the Upaniṣhads as Brahman.” Thus, in this verse, Shree Krishna unequivocally confirms that the panacea for the disease of the three guṇas is to engage in unwavering devotion to the personal form of the Supreme Lord.

With this message, Shri Krishna concludes the fourteenth chapter.

।। हिंदी समीक्षा ।।

इस अध्याय का अंतिम श्लोक सभी योग, धर्म, एवम मार्ग की संपूर्णता को अपने मे समेट गीता के श्रेष्ठ श्लोकों में एक है।

परमात्मा कहते है वो जीव अव्यभिचारणी भक्ति एवम गुणातीत हो कर अविनाशी सगुण ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस का आश्रय मैं हूँ। श्री कृष्ण ब्रह्म की परिभाषा देते हुए कहते हैं: अर्जुन, जिस ब्रह्म को तुम प्राप्त करना चाहते हो, जो गुणातीत है, वह कोई और नहीं, बल्कि मैं स्वयं हूँ। अतः मैं स्वयं उस ब्रह्म का स्वरूप हूँ। अतः मैं अमृतस्य हूँ; जो अमर है, अव्ययस्य, जो क्षय रहित है; जो जरा से मुक्त है, अव्यय का अर्थ है जो क्षय या जरा आदि से मुक्त है। और शाश्वतस्य, जो सदैव अपरिवर्तनशील है। अतः तीनों शब्दों को एक साथ रखने का अर्थ है कि मैं सभी प्रकार के परिवर्तनों से मुक्त हूँ और साथ ही मैं समय से परे हूँ। मैं धर्मस्य हूँ, जिसका अर्थ है वह जो धर्म के द्वारा प्राप्त होता है। जो धर्म का लक्ष्य है। और धर्म शब्द का अर्थ है वैदिक शिक्षा। अतः धर्मस्य का अर्थ है वैदिक धर्म, अर्थात वह जो सभी शास्त्रीय शिक्षाओं और साधनाओं का गंतव्य है। और जो दुःख या विशुद्ध सुख से मिश्रित नहीं है। सांसारिक सुखों के विपरीत जो दुःख से मिश्रित हैं, मैं उस अपरिवर्तनीय सुख के साथ हूँ जिसे तुम प्रकृति या गुणातीत से परे जाकर इस साधना या आध्यात्मिक अभ्यास का पालन करके प्राप्त करोगे।

ऐसा क्यों होता है सो बतलाते हैं क्योंकि ब्रह्म – परमात्मा की प्रतिष्ठा मैं हूँ। जिस में प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार मैं अन्तरात्मा ( ब्रह्म की ) प्रतिष्ठा हूँ, जो अमृत, अविनाशी, अव्यय, निर्विकार, शाश्वत नित्य, धर्मस्वरूप ज्ञानयोगरूप धर्मद्वारा प्राप्तव्य और ऐकान्तिक सुखस्वरूप अर्थात् व्यभिचाररहित आनन्दमय है उस ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूँ। अमृत आदि स्वभाव वाले परमात्मा की प्रतिष्ठा अन्तरात्मा ही है क्योंकि यथार्थ ज्ञान से वही परमात्मा रूप से निश्चित होता है।

अभिप्राय यह है कि जिस ईश्वरीय शक्ति से भक्तों पर अनुग्रह आदि करने के लिये ब्रह्म प्रवर्तित होता है, वह शक्ति, मैं ब्रह्म ही हूँ क्योंकि शक्ति और शक्तिमान् में भेद नहीं होता ऐसा समझना चाहिये कि ब्रह्म शब्द का वाच्य होने के कारण यहाँ सगुण ब्रह्म का ग्रहण है उस सगुण ब्रह्म का मैं निर्विकल्प, निर्गुण ब्रह्म ही प्रतिष्ठा आश्रय हूँ, दूसरा कोई नहीं। ऐसे सगुण ब्रह्म का जो अमृत अर्थात् मरणधर्म से रहित है और अविनाशी अर्थात् क्षय होने से रहित है तथा ज्ञाननिष्ठा रूप शाश्वत नित्य धर्म का और उस से होने वाले ऐकान्तिक एकमात्र निश्चित परम आनन्द का भी है एवम मैं ही उसका आश्रय हूँ।

एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वह प्राण प्रतिष्ठा किस की जाती है, तो वही सगुण परमात्मा ही तो है। अतः जब कोई जीव अव्याभिचारणी भक्ति से ब्रह्म पद को प्राप्त करता है तो उस जीव की अंतरात्मा में जो प्रतिष्ठित होता है, वह सगुण ब्रह्म हो है।

ब्रह्म शाश्वत धर्म की अवधि है, अर्थात संसार के जितने भी धर्म, सम्प्रदाय, विचारधाराएं या पंथ है वह शाश्वत नही है। जो एक के लिये धर्म है वो अन्य के अधर्म हो सकता है। जो एक समय या काल मे धर्म है वो अन्य समय काल मे अधर्म हो सकता है। धर्म प्रकृति के गुणों पर चलने वाला नियम है, इसलिये शाश्वत नही है। जो नियम, नैतिकता, कानून या रीति रिवाज एक प्रदेश या समय परिवार, समाज, देश या विश्व के अनुकूल हो, वह अन्य समय, स्थान, परिवार, समाज या देश के अनुकूल नही भी हो सकते है। इसलिये धर्मानुकूल या न्याय का कोई भी नियम शाश्वत नही है। यदि कुछ शाश्वत है तो वह ब्रह्म है। हिन्दू, मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई भी धर्म प्रकृति के इन तीन गुणों से ऊपर नही है, इसी कारण कोई भी धर्म का पालन करने वाला गुणातीत नहीं होता। उसको प्रकृति के धर्म से ऊपर उठ कर गुणातीत होना होगा। यदि सत्य एवम नित्य कुछ है तो वह ब्रह्म ही है, इसे कोई किसी भी नाम से पुकारे, किन्तु इस को प्राप्त करने वाला गुणातीत हो कर व्यभिचारिणी भक्ति करने वाला ही हो सकता है।

सांसारिक सुख-दुख मिश्रित एवम नाशवान होते है, किन्तु ब्रह्म अनन्त परमानन्द एवम नित्य है। इस ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं अंतरात्मा ही हूँ, क्योंकि यथार्थ ज्ञान होने पर उपाधि भाग के त्याग द्वारा अंतरात्मा ही ब्रह्मरूप से निश्चित होता है। यही निश्चल, शुद्ध, नित्य अंतरात्मा ही सत्य है, धर्म है, कर्तव्य पालन है, इसलिये कहा जाता है कि जब कुछ नही सूझता तो अपने मन की सुनो, वह कभी गलत हो नहीं सकता। मन से अर्थात शुद्ध अंतरात्मा से लिया निर्णय हर परिस्थिति में सत्य एवम नियमानुकूल होता है।

इस सृष्टि के अपरा एवम परा प्रकृति, जिसे सांख्य योग द्वेत भाव मे स्वीकार करता है, उसे वेदान्त योग एक की परमात्मा का स्वरूप मानते हुए अद्वेत भाव से प्रकृति एवम पुरुष को परमात्मा की सृष्टि कहता है। जब कोई जीव गुणातीत हो कर अव्याभिचारणी भक्ति से ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है तो वह परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। गीता न केवल प्रकृति या जीव तक सीमित है, वह सम्पूर्ण ब्रह्मांड को एक ही परमब्रह्म से उत्पन्न मानती है, इसलिये वेदान्त से आगे परमब्रह्म को सम्पूर्ण ब्रह्मांड का आश्रय माना गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते है वह इस ब्रह्म, सृष्टि एवम ब्रह्मांड के आश्रय परमब्रह्म ही है अर्थात इस ब्रह्म स्वरूप का आश्रय जो अमर्त्य, अविनाशी, शाश्वत एवम चिर चरम आनन्द का आश्रय है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है।

परमात्मा कहते है कि क्योंकि मैं अमृत, अव्यय, ब्रह्म, शाश्वत धर्म और ऐकान्तिक अर्थात् पारमार्थिक सुख की प्रतिष्ठा हूँ। इस लिए मैं ही सम्पूर्ण मार्ग से मुक्ति का एक मात्र आश्रय हूं। अतः परमात्मा की शरण गए बिना और कृपा के बिना भी मुक्ति प्राप्त नही हो सकती। हम जीवन में कितने भी प्रयत्न करे, कितनी भी कुशलता से उसे पूर्ण करे, कार्य की सफलता के परमात्मा के अनुग्रह बिना संभव नही। इसलिए हम किसी भी कार्य को करने से पूर्व परमात्मा का आव्हान भी करते है और पूजन भी।

श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी जिस ब्रह्म की पूजा करते हैं, वह भगवान के सगुण रूप का प्रकाश है। पद्म पुराण में कहा गया है:

यन्नखेंदुरूचिरब्रह्मा ध्येयं ब्रह्मादिभिः सुरैः। गुणत्रयमतितं तं वन्दे वृन्दावनेश्वरम् ।। (पाताल खंड 77.60) [v4]

“वृन्दावन के स्वामी श्री कृष्ण के पैरों के नखों से निकलने वाला प्रकाश ही वह दिव्य ब्रह्म है, जिसका ज्ञानी और यहाँ तक कि दिव्य देवता भी ध्यान करते हैं।”

इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा:

तन्हाहार अंगेरा शुद्ध किरण- मंडल, उपनिषत् कहे तन्ने ब्रह्म सुनिर्मला (चैतन्य चरितामृत, आदि लीला 2.12) [श्लोक 5]

“भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाले तेज को उपनिषदों ने ब्रह्म कहा है।” इस प्रकार, इस श्लोक में श्रीकृष्ण स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि तीनों गुणों के रोग का रामबाण उपाय परम भगवान के साकार रूप की अविचल भक्ति में लीन होना है।

ब्रह्मपद प्राप्त जीव देह से मुक्त नहीं है, इसलिये उस के आश्रय की बात कही गई है। इसलिये गीता अपने निष्काम कर्मयोग के सिंद्धान्त पर दृढ़ है कि जब तक देह है, ब्रह्म पद को भी कर्म तो करने ही पड़ते है किंतु उस का आश्रय परमात्मा ही है। इसलिये उस के कर्म निष्काम एवम लोकसंग्रह के होते है। यह लोग जगत में एक ही बार अवतरित होते है एवम जगत को धर्म का मार्ग दिखा कर, धर्म ही हानि को नष्ट करते हुए, अपना कर्म कर के पुनः परब्रह्म में विलीन हो जाते है। आदि गुरु शंकराचार्य, राम कृष्ण परमहंस, ज्ञान देव आदि ब्रह्म स्वरूप अनेक विभूतियों ने समय समय पर जन्म ले कर निष्काम कर्मयोग करते हुए सनातन धर्म की रक्षा की है।

।। हरि ॐ तत सत।। गीता – 14.27।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)