।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 11.54 II

।। अध्याय 11.54 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 11.54॥

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥

“bhaktyā tv ananyayā śakya

aham evaḿ-vidho ‘rjuna

jñātuḿ draṣṭuḿ ca tattvena

praveṣṭuḿ ca parantapa”

भावार्थ:

हे परन्तप अर्जुन! केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझमें प्रवेश भी पाया जा सकता है। (५४)

Meaning:

But, by single-pointed devotion, I am accessible, O Arjuna. In this manner, as my essence, I can be known, seen, and merged into, O scorcher of foes.

Explanation:

In 7th chapter of the Gītā; where we have talked about four levels of bhakthi; ārtaḥ; artarthi; jijñāsuḥ; and jñāni; which can be reduced into three levels; So, this four levels can be understood in three levels; ārtaḥ and ārtharthi is one level; jijñāsu is another level; jñāni is the third and final level. So, Krishna adds an adjective ananya bhaktya ēvaṃ draṣṭum sakya; not ordinary bhakthi but ananya bhakthiḥ.

So finally, Shri Krishna reveals the means by which we can access Ishvara’s cosmic form. It cannot be through any action such as rituals, study of the Vedas and so on since all of these methods are in the realm of space and time. “Ananya bhakti”, or single- pointed devotion is the only means to access Ishvara. We have come across the term “ananya” in prior chapters. It means that in which there is no “anya”, no other. We should not be devoted to Ishvara so that we can get something else. The devotion should be for obtaining Ishvara and nothing else.

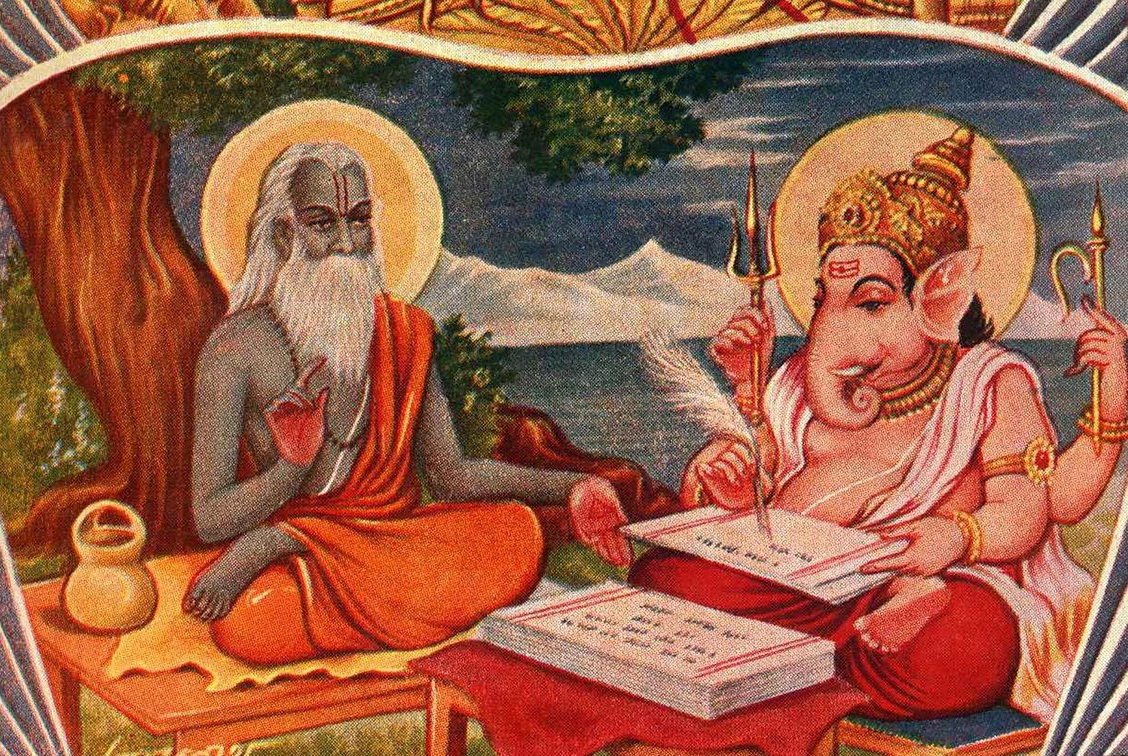

Shree Krishna emphatically declares that his two-armed form as he is standing before Arjun can only be realized through bhakti. This has been repeatedly stated in the Vedic scriptures:

“Devotion alone will unite us with God; devotion alone will help us see him; devotion alone will help us attain him; God is enslaved by true devotion, which is the best of all paths.”

“Uddhav, I come under the control of my devotees and am won over by them. But those who do not engage in devotion can never attain me by practicing aṣhṭāṅg yog, studying Sānkhya and other philosophies, performing pious acts and austerities, or cultivating renunciation.”

“I am only attained through bhakti. Those who engage in my bhakti with faith are very dear to me.”

“Without devotion, one can never attain God, no matter how much one endeavors through the practice of aṣhṭāṅg yog, austerities, knowledge, and detachment.”

We see this principle in our daily life as well. You have two friends, one who always comes to you when he needs something from you, not otherwise. Another friend comes to you just to know how you are doing, without any ulterior motive or hidden agenda. We would always prefer to deal with the second friend and say to him “my house is your house, don’t behave like a stranger, take what you want”. Similarly, when we ask something materialistic from Ishvara, we treat him as different from us. Ishvara does not like this. When we want only Ishvara, we do not treat him as different from us. This is the crux of single-pointed devotion.

In the second half of the shloka, Shri Krishna outlines the process of attaining Ishvara. First, we have to know what Ishvara is, discarding all our prior notions. We have to know him as “tattvena”, in his essence, as pervading the entire world, not as someone hiding up in the sky somewhere. When we gain this knowledge and reflect upon it constantly, we begin to see Ishvara in everything, and everything as Ishvara. But the last step, of not seeing Ishvara from the outside, but of totally merging into Ishvara, can only happen through single- pointed devotion. Arjuna came to know Ishvara through Shri Krishna’s teaching, and he also saw Ishvara’s cosmic form. But he did not fully merge into it, he was standing out of it.

In this manner, Shri Krishna slowly brings up the topic of the next chapter, which is the yoga of bhakti or devotion. He summarizes this chapter in the next and last shloka.

।। हिंदी समीक्षा ।।

गीता के सातवें अध्याय में, जहाँ हमने भक्ति के चार स्तरों के बारे में बात की है; आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जिन्हें तीन स्तरों में घटाया जा सकता है, तो इन चार स्तरों को तीन स्तरों में समझा जा सकता है। आर्त और अर्थार्थी एक स्तर है, जिज्ञासु दूसरा स्तर है और ज्ञानी तीसरा और अंतिम स्तर है। इसलिए कृष्ण एक विशेषण जोड़ते हैं अनन्या भक्त्या एवं द्रष्टुम साक्य; साधारण भक्ति नहीं बल्कि अनन्या भक्ति:।

यह एक ऐसी भक्ति है जिसमें भगवान न तो साधन हैं और न ही साध्य। फिर भगवान क्या है, यह न तो साधना है और न ही साध्य; बल्कि यह मैं ही सिद्ध वस्तु हूँ। क्योंकि जब तक मैं भगवान को साधन या साध्य के रूप में देखता हूँ, तब तक भगवान मुझ से भिन्न हैं। इसलिए जब मैं भगवान को साधना के रूप में देखता हूँ तो मैं द्वैत में हूँ। जब मैं भगवान को लक्ष्य के रूप में देखता हूँ, तब भी मैं द्वैत में हूँ। तीसरे स्तर पर, मैं अद्वैत में आता हूँ, जहाँ भगवान न तो साधन हैं और न ही साध्य; भगवान गंतव्य नहीं हैं; भगवान स्वयं यात्री हैं। भगवान खोजे जाने योग्य नहीं हैं, बल्कि भगवान स्वयं साधक हैं। वह अंतिम चरण है, जिसे हमें अभी देखने की आवश्यकता नहीं है; यहाँ हम अनन्य भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं; जहाँ भगवान स्वयं लक्ष्य हैं।

पूर्व के श्लोक में यह कहा गया है कि मेरे चतुर्भुज या द्विभुज स्वरूप को वेद, जप, तप, यज्ञ एवम दान से नही देखा जा सकता, तो इन सब से जो भी प्राप्त है वह है ब्रह्मविद होना अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाना।

तब चतुर्भुज या द्विभुज का दर्शन यदि संभव है तो उस का एक ही मार्ग है, अनन्य भाव से भक्ति। हम ने पूर्व में भी पढ़ा है अनन्य भक्तिवालों के लिये ही भगवान् ने कहा है, जो अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरन्तर मेरा चिन्तन करता है, उसके लिये मैं सुलभ हूँ (गीता 8। 14) और जो अनन्यभक्त मेरा चिन्तन करते हुए उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ (गीता 9। 22)।

भक्ति के चार स्वरूप में चार प्रकार् के भक्त आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी पढ़े है। इस मे ज्ञानी भक्त जब परमात्मा की भक्ति में साधन और साध्य के मतभेद की पार कर के परमात्मा के एकस्वरूप की भक्ति करने लग जाये तो वह अनन्य भक्ति होगी।

अनन्य भक्ति का अर्थ है, केवल भगवान् का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो विश्वास हो । भगवान् के सिवाय किसी अन्य योग्यता, बल, बुद्धि आदि का किञ्चिन्मात्र भी सहारा न हो। इन का अन्तःकरण में किञ्चिन्मात्र भी महत्त्व न हो। यह अनन्यभक्ति स्वयं से ही होती है, मन बुद्धि इन्द्रियों आदि के द्वारा नहीं। तात्पर्य है कि केवल स्वयं की व्याकुलता पूर्वक उत्कण्ठा हो, भगवान् के दर्शन बिना एक क्षण भी चैन न पड़े। ऐसी जो भीतरमें स्वयंकी बैचेनी है, वही भगवत्प्राप्ति में खास कारण है। इस बेचैनी में, व्याकुलता में अनन्त जन्मों के अनन्त पाप भस्म हो जाते हैं।

भक्त को जिस ‘ मैं ‘ वाले स्वरूप में समाकर एकाकार हो जाना चाहिये, वह ‘मैं ‘ वैसा ही हूँ। इसलिये भक्त के लिये परम् आवश्यक है कि वह अपनी समग्र भावनाओ को इकठ्ठा कर के प्रेम से सराबोर हो कर मेरी ओर बढ़े और मुझ में समा कर समरस हो जाये।

जैसे क्षीर सिंधु के तट पर भी क्षीर ही होता है और मध्य में भी क्षीर ही होता है। सच्ची भक्ति वही है, जिस में व्यक्ति छोटी सी चींटी को भी मेरा ही स्वरूप समझे और पूरे चराचर को भी मुझ से पृथक न माने। बस इस के अलावा और कोई किसी प्रकार की भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। जिस समय ऐसी ऐक्य स्थिति प्राप्त होगी, उसी समय मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाएगा और ज्यों ही किसी को स्वरूप ज्ञान होगा, त्यों ही इसे स्वाभाविक रूप से मेरे दर्शन भी हो जाएंगे।

मेरे स्वरूप का साक्षाकार होते ही अहंकार का नाश हो जाता है और उस के नष्ट होते ही द्वेतभाव भी स्वतः समाप्त हो जाता है। तब फिर मैं और वह दोनों स्वभावतः मिल कर एक मैं ही हो जाते है।

वैदिक ग्रंथों में इसे भी बार-बार दोहराया गया है;

भक्तिरेवैनम् नयति भक्तिरेवैनम् पश्यति भक्तिरेवैनम्। दर्शयति भक्तिवशः पुरुषो भक्तिरेव गर्यसी ।। (माथर श्रुति)

“केवल भक्ति ही हमें भगवान के साथ एकीकृत करती है। उसका दर्शन करने के लिए केवल भक्ति ही हमारी सहायता करेगी। उसे केवल भक्ति द्वारा अनुभव किया जा सकता है। केवल भक्ति ही उसकी प्राप्ति में हमारी सहायता करेगी। भगवान सच्ची भक्ति में बंध जाते हैं जो सभी मार्गों में सर्वोत्तम है।”

न साध्यति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव। न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ।।(श्रीमदभागवत् 11.14.20)

“उद्धव! मैं अपने भक्तों के वश में हो जाता हूँ और वे मुझे जीत लेते हैं किन्तु जो मेरी भक्ति में लीन नहीं हैं, वे चाहे अष्टांग योग का पालन करें, सांख्य दर्शन या अन्य दर्शनों का अध्ययन करें, पुण्य कर्म और तपस्या करें तब भी वे कभी मुझे नहीं पा सकते।”

भक्त्याहमेकया ग्राहयः श्रद्धयात्माप्रियःसताम्।(श्रीमदभागवतम् 11.14.21)

“मैं केवल प्रेममयी भक्ति के माध्यम से ही प्राप्य हूँ जो श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वे मुझे बहुत प्रिय है।”

मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किये जोग तप ज्ञान वैरागा।। (रामचरितमानस)

“बिना भक्ति के कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता चाहे कोई अष्टांग योग, तपस्या, ज्ञान और विरक्ति का कितना भी अभ्यास क्यों न कर ले।”

भक्ति के विषय में आचार्य शंकर कहते हैं कि सभी मोक्ष साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है और यह भक्ति स्वस्वरूप के अनुसंधान के द्वारा आत्मस्वरूप बन जाती है। जिन तीन क्रमिक सोपानों में सत्य का साक्षात्कार होता है, उस का निर्देश भगवान् इन तीन शब्दों से करते हैं जानना देखना और प्रवेश करना। सर्व प्रथम एक साधक को अपने साध्य तथा साधन का बौद्धिक ज्ञान आवश्यक होता है, जिसे यहां जानना शब्द से सूचित किया गया है और इसका साधन है श्रवण। इस प्रकार कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मन में सन्देह उत्पन्न होते हैं इन सन्देहों की निवृत्ति के लिए प्राप्त ज्ञान पर युक्तिपूर्वक मनन करना अत्यावश्यक होता है। सन्देहों की निवृत्ति होने पर तत्त्व का दर्शन (देखना) होता है। तत्पश्चात् निदिध्यासन के अभ्यास से मिथ्या उपाधियों के साथ तादात्म्य को सर्वथा त्यागकर आत्मस्वरूप के साथ एकरूप हो जाना ही उसमें प्रवेश करना है। आत्मा का यह अनुभव स्वयं से भिन्न किसी वस्तु का नहीं वरन् अपने स्वस्वरूप का है। प्रवेश शब्द से साधक और साध्य के एकत्व का बोध कराया गया है। स्वप्नद्रष्टा के स्वाप्निक दुखों का तब अन्त हो जाता है, जब वह जाग्रत पुरुष में प्रवेश करके स्वयं जाग्रत पुरुष बन जाता है।

तुलसी दास जी कुछ चौपाइयों को हम भी दोहराते है जो भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति को कहती है।

श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहहिं। रघुपति भगति बिना सुख नाहीं।

रामचन्द्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वान। ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूँछ विषान।।

मोहि भगत प्रिय सतंत, अस विचारी सुनु काग। कायँ वचन मन मम पद, करेसु अचल अनुराग।।

भक्ति के विषय पर आगे इस अध्याय के अंतिम श्लोक में परमात्मा क्या कहते है यह हम आगे पढ़ते है।

।। हरि ॐ तत सत।। 11.54।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)