।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 11.47 II

।। अध्याय 11.47 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 11.47॥

श्रीभगवानुवाच,

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदंरूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।

तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यंयन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥

“śrī-bhagavān uvāca,

mayā prasannena tavārjunedaḿ,

rūpaḿ paraḿ darśitam ātma-yogāt..।

tejo-mayaḿ viśvam anantam ādyaḿ yan me,

tvad anyena na dṛṣṭa-pūrvam”..।।

भावार्थ:

श्री भगवान ने कहा – हे अर्जुन! मैंने प्रसन्न होकर अपनी अन्तरंगा शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य विश्वरूप दिखाया है, मेरे इस तेजोमय, अनन्त विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। (४७)

Meaning:

Shree Bhagavaan said:

Being pleased, I have shown this supreme form to you, O Arjuna, with my power. My form is luminous, universal, infinite and primal, which no one except you has seen before.

Explanation:

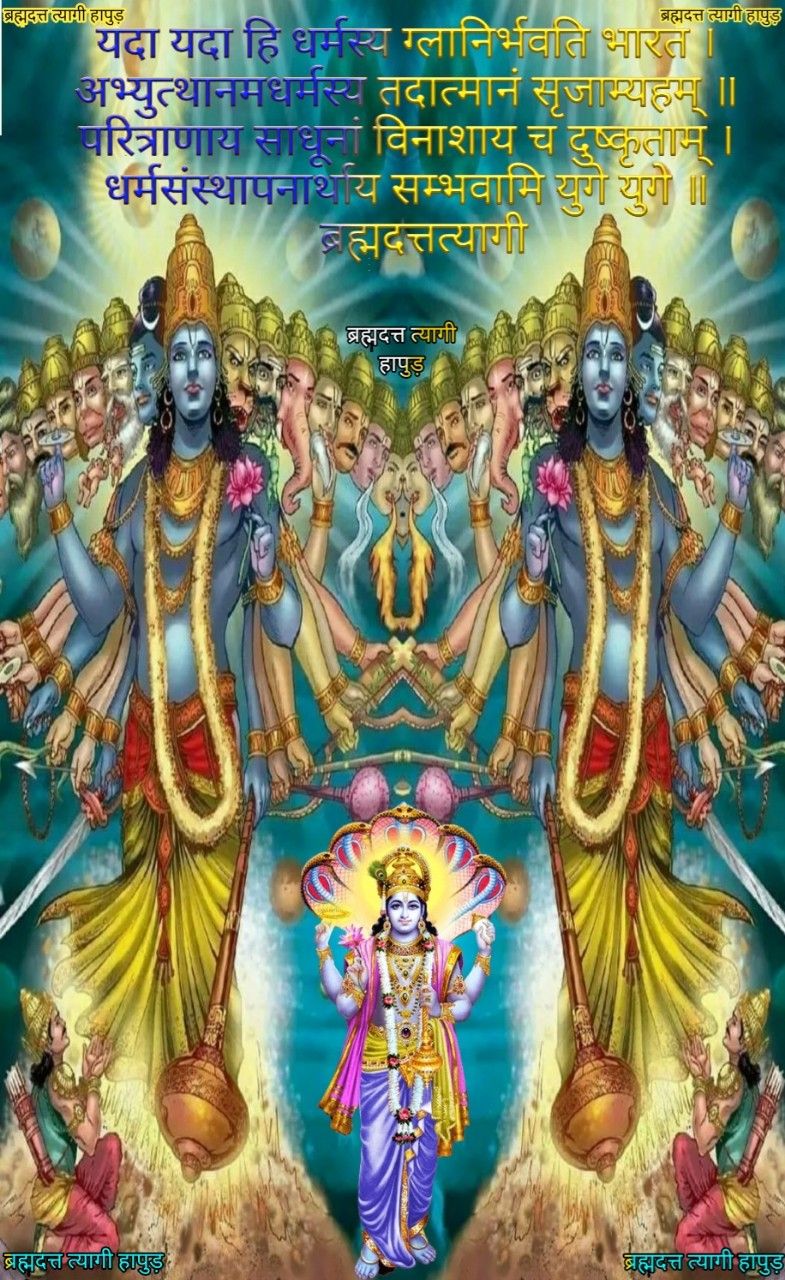

Previously, Shri Krishna had displayed his “soumya roopa”, the pleasant cosmic form, which was replaced by his “raudra roopa” his terror- inspiring form. Arjuna was extremely frightened when he saw it. Later, he acknowledged that he could not see it anymore and begged Shri Krishna to stop showing it.

Shree Krishna bestowed this divine vision upon Arjun with the help of his Yogmaya energy. This is the divine all- powerful energy of God. He has referred to it in many places, such as verses 4.6 and 7.25. It is by virtue of this Yogmaya energy that God is kartumakartum anyathā karatum samarthaḥ “He can do the possible, the impossible, and the contradictory at the same time.” This divine power of God also manifests in the personal form and is worshipped in the Hindu tradition as the Divine Mother of the universe, in the form of Radha, Durga, Lakshmi, Kali, Sita, Parvati, etc.

Māya is called Yōgāḥh because it is an assembly of thriguṇās; satva rajas tamas guṇānām saṁyōjane Yōgāḥ śabda ucyate; And therefore, Yōgāḥ means and this māya represents Bhagavān’s Māya śakti and word Ātma is reflexive pronoun and not satcidānda ātma; cidānanda ātma; ātma means My own Yōgāḥ śakti; My own Māya śakti I used for showing the Viśva rūpa.

In this shloka, Shri Krishna reassured Arjuna that there was no intent to scare Arjuna through the fearful form. It was only out of his compassion that the fearful cosmic form, a result of Ishvara’s power of maaya, was displayed.

Like Arjuna, we may also want to know why this terrible form was displayed. From a practical standpoint, it is an illustrative reminder to view creation and destruction with equanimity in our lives. Most of us tend to get attached to pleasant and favourable circumstances and reject or run away from unpleasant circumstances. Ishvara’s universal form has room for both and gives equal validity to both these aspects. Through this form. Shri Krishna wants us to view the same Ishvara in all aspects of life, pleasant and unpleasant.

Furthermore, Shri Krishna wanted to again caution us against objectifying this universal form, in other words, to think of ourselves as unique and distinct from it. We are part and parcel of that universal form; it is not outside us. To drive home this point, he summarizes the key aspects of this form. It is full of luster (tejomaya), it is that which is all pervading (vishwam), it is infinite (anantam), it is primal and beginningless (aadyam). He also points out the exclusivity of this form to Arjuna, which is elaborated in the next shloka.

।। हिंदी समीक्षा ।।

अर्जुन के आग्रह पर विश्वरूप का दर्शन परमात्मा ने विस्तार से दिया जिस में उस की भविष्य के प्रति जिज्ञासा को भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया। अर्जुन के अनुरोध पर अपने विश्वरूप को समेटते हुए परमात्मा अपने अलौकिक और अदभुत विराट स्वरूप के महत्व को समझते हुए कहते है कि उन्होंने अपनी कृपा से उसे अपना विराट रूप देखने के लिए उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की थी न कि दण्ड के रूप में क्योंकि वह उससे अति प्रसन्न थे। यद्यपि दुर्योधन और यशोदा ने भी भगवान के विराट रूप की झलक देखी थी किन्तु वह इतना व्यापक, गहन और विस्मयकारी नहीं था।

श्रीकृष्ण ने अपनी योगमाया शक्ति की सहायता से अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। यह भगवान की दिव्य सर्वोच्च शक्ति है जिसका उल्लेख उन्होंने कई संदर्भो जैसे कि श्लोक 4.5 एवं 7.25 में किया है। इसी योगमाया शक्ति के कारण भगवान ‘कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, समर्थ’ हैं अर्थात वे एक ही समय में संभव को असंभव और असंभव को संभव कर सकते हैं। भगवान की यह दिव्य शक्ति उनके साकार रूप में भी प्रकट होती है और हिन्दू धर्म में ब्रह्माण्ड की मातृत्व दिव्य शक्ति के रूप में राधा, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सीता, पार्वती आदि के रूप में इसकी पूजा की जाती है।

यहां माया को योगा भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह त्रिगुणों का समूह है; सत्व, राजस, तामस गुणानाम संयोजने योगाः शब्द उच्यते; और इसलिए योगाः का अर्थ है और यह माया भगवान की माया शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और आत्मा शब्द एक कर्मकर्त्ता सर्वनाम है न कि सच्चिदानंद आत्मा; चिदानंद आत्मा; आत्मा का अर्थ है मेरी अपनी योगाः शक्ति; अपनी ही माया शक्ति का मैंने विश्व रूप दिखाने के लिए उपयोग किया।

मेरा यह रूप अत्यंत उत्कृष्ट और दिव्य है, असीम और दिव्य प्रकाश का पुँज्ज़ है, सब को उत्पन्न करने वाला सब का आदि है, असीम रूप से विस्तृत है, किसी ओर से भी इस का ओर छोर नहीं मिलता एवम जो कुछ भी तुम ने दिव्य नेत्रों से देखा वह तो मेरे उस महान रूप का अंश मात्र है।

यहाँ स्वयं भगवान् स्वीकार करते हैं कि उन के विश्वरूप का दर्शन कर पाना कोई सभी भक्तों का विशेषाधिकार नहीं है। असीम कृपा के सागर भगवान् श्रीकृष्ण के विशेष अनुग्रह के रूप में अर्जुन इस विरले लाभ का आनन्द अनुभव कर सका है। वे यह भी विशेष रूप से कहते हैं कि यह मेरा तेजोमय अनन्त विश्वरूप तुम्हारे पूर्व किसी ने नहीं देखा है।

इस कथन का अभिप्राय केवल इतना ही है कि सार्वभौमिक एकता का यह बौद्धिक परिचय या अनुभव किसी व्यक्ति को उन परिस्थितियों में नहीं हुआ, जैसे कि अर्जुन को युद्धभूमि पर हुआ था। बिखरा हुआ मन, थका हुआ शरीर और मानसिक रूप से पूर्णतया विचलित यह थी अर्जुन की विषादपूर्ण दयनीय दशा। विविध नामरूपमय सृष्टि की अनेकता में एकता को देख समझ सकने के लिए बुद्धि की एकाग्रता की जो अनुकूल स्थिति आवश्यक होती है, उससे अर्जुन मीलों दूर था। परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण ने अलौकिक योगशक्ति के प्रभाव से उसे आवश्यक दिव्यचक्षु प्रदान करके, संयोग के एक शान्त क्षण में, उसे विश्वरूप का दर्शन करा दिया।

ईश्वर ने सौम्य रूप से उग्र रूप के दर्शन सृजन, पालक एवम संहारक के परिचायक है। जीवन बांसुरी में बजने वाला मधुर संगीत ही नही, वरन कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करके कीर्तिमान हो कर उभरना भी है।

भगवान द्वारा दिखाया गया यह विश्वरूप हम सब के लिये भी अर्जुन के समान महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन मे विषम परिस्थितियां हम सब के जीवन मे आती ही है और यदि तब इस विश्वरूप को ध्यान में रख कर हम अपने कर्तव्य धर्म का पालन यह सोच कर करे कि हम सब उस परमात्मा के हाथों निमित्त मात्र है, जो हो रहा है एवम जो होगा सब परमात्मा ही कर रहा है तो मुझे विचलित कर सकने वाली कोई वस्तु हो ही नही सकती क्योंकि में प्रकृति प्रदत्त जीव न हो कर उसी परमात्मा का अंश हूँ।

अर्जुन ने प्रार्थना कर के पुनः चतुर्भुज स्वरूप में आने को कहने से परमात्मा ने आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता दिखाई थी। उन का कथन है जो स्वरूप आज तक किसी ने भी नही देखा, जिस को देखने के लिये ऋषि, मुनि जन्म जन्मातर तक तप करने के बाद भी नही देख पाते, उस को देख कर तुम भयभीत हो कर मुझे वापस चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट होने को कह रहे हो, उस स्वरूप को भी पूर्णतयः भी दिव्य चक्षु देने के बाद भी देख पाने में अपने असमर्थ हो रहे हो। यह इस बात का भी द्योतक है कि अर्जुन ने भी जो मायविक विराट विश्व रूप देखा था वह भी अपूर्ण ही है। परमात्मा अनन्त है अतः जो आदि और अनन्त है उसे कौन पूर्ण रूप से देख या जान सकता है।

अध्यात्म में परमात्मा यदि प्रसन्न भी है तो भी कौन गहन जाना चाहता है। हम ज्ञान में उसी गहराई तक उतरना चाहते है जहाँ तक कोई असुविधा या कष्ट न हो। हम में से कितने लोग वेद शास्त्रो का गहन अध्ययन करते है, जरा से पढ़ने में यही शब्द का अर्थ समझ मे न आये या कठिन लगे तो सरल भाव से दो चार मंत्र सीख कर कर्मकांड कर के अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते है।

अर्जुन विषाद में सब कुछ त्यागने को तैयार था। किन्तु उसे परमात्मा के स्वरूप में सखा मिला जो उस के साथ अत्यंत प्रेम रखता है। उसी परमात्मा के विराट विश्वरूप को देख कर वह भयभीत हो कर सौम्य स्वरूप की प्रार्थना करने लगा। हम जब ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते है तो जैसे ही कुछ कठिनाई आती है तो उस को त्याग कर सरल मार्ग की तलाश करते है।

व्यवहार में सोशल मीडिया पर संदेश प्रसारण करने के प्रति कितने लोग अपने को उत्तरदायी समझ कर संदेश भेजते है या पढ़ते है। जब परिस्थितियां हमे कुछ सीखने, समझने और देखने का अवसर देती है तो सयंम का धारण कर के कुछ सीखने की बजाए हम सरलता के मार्ग को अपना कर उस परिस्थिति से निकल जाना चाहते है।

भगवान् के द्वारा ‘मैंने अपनी प्रसन्नता से, कृपा से ही तेरे को यह विश्वरूप दिखाया है — ऐसा कहने से एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपने पर भगवान् की जितनी कृपा मानता है, उससे कई गुना अधिक भगवान् की कृपा होती है। भगवान् की जितनी कृपा होती है, उस को मानने की सामर्थ्य साधक में नहीं है। कारण कि भगवान् की कृपा अपार-असीम है; और उस को मानने की सामर्थ्य सीमित है।

साधक प्रायः अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिमें ही भगवान् की कृपा मान लेता है अर्थात् सत्सङ्ग मिलता है, साधन ठीक चलता है, वृत्तियाँ ठीक हैं, मन भगवान् में ठीक लग रहा है आदिमें वह भगवान् की कृपा मान लेता है। इस प्रकार केवल अनुकूलता में ही कृपा मानना कृपा को सीमा में बाँधना है, जिस से असीम कृपा का अनुभव नहीं होता। उस कृपा में ही राजी होना कृपा का भोग है। साधक को चाहिये कि वह न तो कृपा को सीमा में बाँधे और न कृपा का भोग ही करे।

साधन ठीक चलने में जो सुख होता है, उस सुख में सुखी होना, राजी होना भी भोग है, जिससे बन्धन होता है –‘सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ’ सुख होना अथवा सुखका ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसके साथ सङ्ग करना, उससे सुखी होना, प्रसन्न होना ही दोषी है। इससे अर्थात् साधनजन्य सात्त्विक सुख भोगनेसे गुणातीत होनेमें बाधा लगती है। अतः साधकको बड़ी सावधानीसे इस सुखसे असङ्ग होना चाहिये। जो साधक इस सुखसे असङ्ग नहीं होता अर्थात् इसमें प्रसन्नतापूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी साधनामें तत्परतापूर्वक लगा रहे, तो समय पाकर उसकी उस सुखसे स्वतः अरुचि हो जायगी। परन्तु जो उस सुख से सावधानी पूर्वक असङ्ग रहता है, उसे शीघ्र ही वास्तविक तत्त्वका अनुभव हो जाता है।

उपरोक्त तीन दृष्टिकोण से इस श्लोक को समझने के पश्चात भगवान् अपने अभिप्राय को अगले श्लोक में स्पष्ट करते हुए क्या कहते है, हम आगे पढ़ते है।।

।। हरि ॐ तत सत।। 11.47।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)