।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 10.38 II

।। अध्याय 10.38 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 10.38॥

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ।

मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥

“daṇḍo damayatām asmi,

nītir asmi jigīṣatām..।

maunaḿ caivāsmi guhyānāḿ,

jñānaḿ jñānavatām aham”..।।

भावार्थ:

मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, मैं विजय की कामना वालों की नीति हूँ, मैं रहस्य रखने वालों का मौन हूँ और मैं ही ज्ञानीयों का ज्ञान हूँ। (३८)

Meaning:

Among means of subjugation, I am punishment and among seekers of victory, I am strategy. Also, among the secrets I am silence and among the wise, I am knowledge.

Explanation:

In this shloka, Shri Krishna declares punishment as foremost among Ishvara’s expressions that restrain or subdue others. As we have seen in the second chapter, dwelling on sense objects can very easily lead to loss of even a wise person’s wisdom and discrimination, which may result in unlawful behaviour. A society without methods to punish criminals is impractical and will result in anarchy and chaos. From our standpoint, we need to watch our mind and our sense organs constantly, lest they lead us astray.

Human nature is such that mere sermons are not sufficient for ensuring good behavior amongst people. Punishment, when meted out in a timely and just manner, is an important tool for reforming sinful behavior in people and training them in right conduct.

The discipline can be caused by several methods; one method is requesting; another is educating; so that a person follows because of understanding; and the third method is daṇḍa; the method of punishment. So sāma, dāna, bhēda, daṇḍa; among them, daṇḍa alone is the most powerful, which gives instantaneous result.

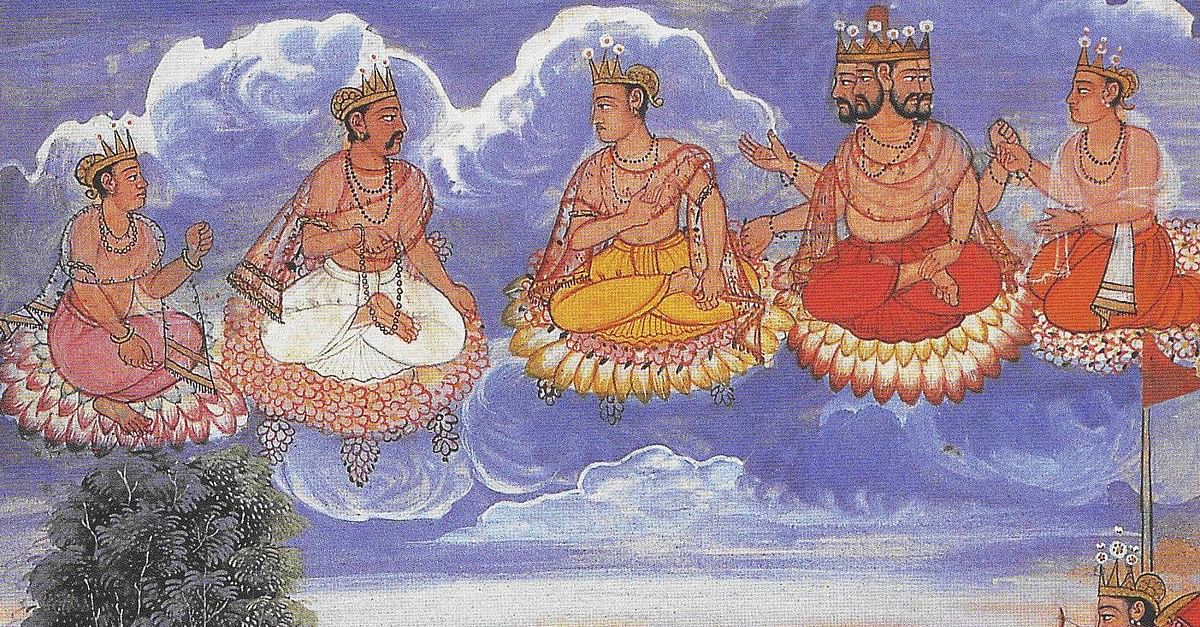

Next, we look at neeti or strategy. In the Mahabhaarata, Arjuna needed to finish Jayadratha in order to move closer to a victory. But the powerful Jayadratha had obtained a boon from his father. Whoever caused Jayadratha’s head to fall to the ground, their head would split into a hundred pieces. This was a tough situation and needed a smart solution.

Upon Shri Krishna’s advice, Arjuna dispatched an arrow that would sever Jayadratha’s head and deposited it into the lap of his father. When Jayadratha’s father got up, he dropped the head and became the target of his own curse. Shri Krishna, the ultimate strategist, declares strategy as Ishvara’s foremost expression among seekers of victory. Strategy enables us to deal with different people and circumstances, and to devise a plan to win every time.

The desire for victory is universal, but those with the strength of character are not willing to sacrifice morals or ethics to achieve it. That victory which is won by the path of righteousness signifies the power of God. When you have aim to gain victory in public interest, planning to attack on weakest point of other is not immoral.

“Silence is golden” is a proverb that has stood the test of time. In a business negotiation, we may be put in situations where others try to insult us in some way. We face a choice in such situations: we can either snap back at that person or we can stay silent. If we respond, we may say something that may come back to haunt us later. Worse still, we could reveal a secret that puts us in jeopardy.

The word mounam represents Brahman also. Amātras chaturtaḥ avyavahāryaḥ; so, in Vēdānta, silence has the meaning of Brahman, because in silence, there is nothing except consciousness. In silence what is there? we generally say; but silence is that state, in which nothing is there; which nothingness is witnessed by the consciousness and therefore in Māndukya upaniṣad; brahman is called silence; and therefore, we can mounam as Brahman also; I am Brahman among the secrets. That is why it was called Rāja Vidhya Rāja Guhyaṃ; Guhyam means secret.

A secret is that which is hidden from public knowledge for a specific purpose. There is a saying in English, “A secret known to one person is a secret; a secret known to two people is no longer a secret; and a secret known to three people is news shouted out to the rest of the world.” Thus, the greatest secret is that which is hidden in silence.

To that end, Shri Krishna advises us to follow the “silence is golden” proverb by declaring silence as Ishvara’s foremost manifestation among secrets. And those wise people who follow Ishvara’s recommendations also receive their wisdom through Ishvara’s as his divine manifestation.

।। हिंदी समीक्षा ।।

परमात्मा का कहना है कि नियम का अतिक्रमण करने वालो पर दंड देनेवालों का दंड मै हूँ। यदि वह न रहूं तो सभी स्वतंत्र हो जाएंगे। विश्व, देश, राज्य, शहर, समाज, परिवार और स्वयं के जीवन मे खाने-पीने, रहने, व्यवहार करने, कार्य करने के कुछ नियम होते है, जिन में कुछ प्रकृति बनाती है, कुछ जीव के देह के साथ जुड़े है और शेष मनुष्य स्वयं बनाता है। यह नियम के विरुद्ध जब भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बलवती होने लगती है तो लोभ, कामना, वासना और राग, द्वेष एवम क्रोध में मनुष्य नियम के विरुद्घ जा कर कुछ करने का प्रयत्न करता है, तो सामाजिक व्यवस्था, प्राकृतिक व्यवस्था एवम कर्म का विधान उसे दंडित करता है। यह विधान या व्यवस्था को परमात्मा अपना स्वरूप कहते है। क्योंकि दंड के स्वरूप या प्रतिकार में जो भी हिंसा, छल या क्रूरता आदि होती है, वह व्यवस्था को लोकसंग्रह के सुचारू रूप से चलाने के लिये होती है।

दंड नीति में भी किसी कार्य को करने का अंतिम उपाय है, इसलिए धर्म की नीति में साम, दाम, दंड और भेद ले कर कार्य के लक्ष्य तक पहुंचने का प्रावधान है। राम द्वारा रावण के वध के लिए दंड ही अंतिम उपाय सिद्ध हुआ।

व्यवहार के किसी भी राज्य के संचालन में दंड की नीति ही कारगर सिद्ध होती है किंतु दंड की नीति भय, शोषण और भ्रष्टाचार जैसे दोषों को भी जन्म दे सकता है, इसलिए दंड का अधिकार उसी को होना चाहिए जो तन, मन, बुद्धि और विवेक से सक्षम और निष्काम हो।

यह नियम क्या है इस के लिये सृष्टि यज्ञ चक्र के निर्माण के समय ब्रह्मा जी के उस संदेश को याद करे जिस में उन्होंने दुसरो की भलाई के कार्य करना। यदि सभी दुसरो की भलाई करेंगे तो स्वार्थ नही होगा और सभी आनन्द से रहेंगे। प्रकृति सब से पहले इस नियम का पालन करती है। जो इस नियम के विरूद्ध काम करेगा उसे उसी प्रकार दंड भी प्रकृति द्वारा मिलता है, जैसे अग्नि जलाती भी और अनेक कार्य भी करती है। परोपकार एवम दया ही सब से बड़ा नियम है। प्रकृति कार्य कारण के नियम से नियम विरुद्ध चलने वालों को दंडित करती है।

सामाजिक जीवन में दंड का सब से पहला अधिकार माता पिता का होता है फिर परिवार के वृद्ध अर्थात बड़े लोगो का, समाज का, समाज के बाद देश की व्यवस्था राजा या चुनाव से भी होती है। यह दंड देने वाले यदि नीतिगत है तो परमात्मा की विभूति है यदि नही तो प्रकृति के नियम कर्म फल के अनुसार दंड के भागी है। दंड का भय व्यक्तिगत से ले कर देश या राज्य के संचालन के अनिवार्य है।

सामाजिक जीवन से ले कर प्राकृतिक जीवन तक जो नियम से चलेगा वो ही दंड देने का अधिकारी होगा। परमात्मा से इसी नियम से चलाने के दंड के स्वरूप को अपनी विभूति कहा है।

इसी प्रकार कार्यकुशलता, बल, सहयोग, संघठन, धन, अथक प्रयास, ज्ञान, और विजय की कामना रखने से सफलता नही मिलती। सफलता सही समय पर सही व्यक्ति द्वारा सही कार्य करने से मिलती है। भविष्य की अनिश्चितता में यह सही क्या है तो उसे योजनाबद्ध तय तरीके के करने की नीति। यह विजय की कामना ले कर बनाई नीति को परमात्मा ने अपनी विभूति कहा है, किन्तु जो कूटनीति असुरवृति की हो, जिस में विजय का अर्थ हिंसा, दमन और अत्याचार हो, वह परमात्मा की विभूति नही, इस के विपरीत लोकसंग्रह हेतु जो विजय की कामना की नीति ही परमात्मा की विभूति है। विजय की कामना की नीति और नैतिकता, न्याय, धर्मशास्त्र और दया, व्यक्तिगत छवि आदि में अंतर समझ कर कार्य करना ही सही नीति है।

नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीति से ही विजय ठहरती है। इसलिये नीति को भगवान् ने अपनी विभूति बताया है। वास्तविक व पूर्ण विजय वही है जिस में विजेता पक्ष बुद्धिमत्तापूर्वक लागू की गई शासन की नीतियों के द्वारा पराजित पक्ष को अपनी संस्कृति एवं विचारधारा में परिवर्तित कर देता है। यदि विजेता, पराजित लोगों का सांस्कृतिक परिवर्तन कराने में अथवा स्वयं उनकी संस्कृति को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, तो उसकी विजय कदापि पूर्ण नहीं कही जा सकती। इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह एक खुला रहस्य है। सैनिक विजय के पश्चात् कुशल राजनीति के द्वारा ही पराजित पक्ष का वास्तविक धर्मान्तरण हो सकता है और केवल तभी पराजित पक्ष पूर्णत विजेता के वश में हुआ कहा जा सकता है। अत यहाँ कहा गया है कि विजयेच्छुओं की नीति मैं हूँ। विजय तभी है जब आप अपने समक्ष व्यक्ति को अपनी विचार धारा से सहमत करा लें।

पृथ्वीराज चौहान द्वारा अपने शत्रु को पराजित करने के बाद दया कर के बार – बार छोड़ देने की नीति उस पर घातक सिद्ध हुई, जब कि महाभारत युद्ध मे अजेय कर्ण को निहत्थे अपने रथ का पहिया निकालते वक्त मार देने की नीति उन की विजय का कारण बनी। महाभारत में कौरव पक्ष के तीन योद्धा भीष्म, द्रोण और कर्ण ऐसे थे, जो पूरे युद्ध में अकेले ही पांडव की पूरी सेना पर भारी थे। इसलिए उन को हारने के युद्ध कौशल की अपेक्षा कूटनीति का सहारा लिया गया।

नीति को किसी भी कार्य को पूर्ण करने की योजना बनाना भी कह सकते है जिस में लचीला पन हो। महाभारत के युद्ध मे कौरव के प्रत्येक योद्धा को परास्त करने एवम विजय प्राप्त करने के बिना अहम रखे संयुक्त नीति बनी जिस से पांडव कौरव से युद्ध जीते, जब की कौरव में प्रत्येक योद्धा अपनी अपनी नीति से लड़ा एवम हार कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। किसी भी संस्था, व्यक्ति एवम देश की उन्नति समृद्ध नीति के द्वारा ही संभव है।

गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उन सब में मौन (वाणी का संयम अर्थात् चुप रहना) मुख्य है क्योंकि चुप रहने वाले के भावों को हरेक व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिये गोपनीय भावों में भगवान् ने मौन को अपनी विभूति बताया है। जब शब्दो या भाव द्वारा कोई बात व्यक्त नही जाती, तब तक वह उस की व्यक्तिगत है, किन्तु व्यक्त करने के बाद वह सार्वजनिक हो जाती है। एक मौन अनेक रहस्यों और संभावनाओं को ले कर चलता है।

मौन परमात्मा की आराधना एवम सत्य को जानने का भी मार्ग है। मौन से संकल्प शक्ति की वृद्धि तथा वाणी के आवेगों पर नियंत्रण होता है। मौन आन्तरिक तप है इसलिए यह आन्तरिक गहराइयों तक ले जाता है। मौन के क्षणों में आन्तरिक जगत के नवीन रहस्य उद्घाटित होते है। वाणी का अपब्यय रोककर मानसिक संकल्प के द्वारा आन्तरिक शक्तियों के क्षय को रोकना परम् मौन को उपलब्ध होना है। मौन से सत्य की सुरक्षा एवं वाणी पर नियंत्रण होता है। मौन के क्षणों में प्रकृति के नवीन रहस्यों के साथ परमात्मा से प्रेरणा मिल सकती है।

कबीर ने कहा है: कबीरा यह गत अटपटी, चटपट लखि न जाए। जब मन की खटपट मिटे, अधर भया ठहराय।

अधर मतलब होंठ। होंठ वास्तव में तभी ठहरेंगें, तभी शान्त होंगे, जब मन की खटपट मिट जायेगी। हमारे होंठ भी ज्यादा इसीलिए चलते हैं क्योंकि मन अशान्त है, और जब तक मन अशान्त है, तब तक होंठ चलें या न चलें कोई अन्तर नहीं क्योंकि मूल बात तो मन की अशान्ति है। वो बनी हुई हैl

तो किसी को शब्दहीन देखकर ये मत समझ लेना कि वो मौन हो गया है। वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है, शब्दहीन होकर चिल्ला रहा है। वो पागल ही है, बस उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे। वो बोल रहा है बस आवाज़ नहीं आ रही। शब्दहीनता को, ध्वनिहीनता को मौन मत समझ लेना। मौन है- मन का शान्त हो जाना अर्थात कल्पनाओं की व्यर्थ उड़ान न भरे। आन्तरिक मौन में लगातार शब्द मौजूद भी रहें तो भी, मौन बना ही रहता है। उस मौन में तुम कुछ बोलते भी रहो तो उस मौन पर कोई अन्तर नहीं पड़ता।

मौन शब्द ब्रह्म का भी प्रतिनिधित्व करता है। अमात्रस् चतुर्थः अव्यवहार्यः; इसलिए वेदांत में मौन का अर्थ ब्रह्म है, क्योंकि मौन में चेतना के अलावा कुछ भी नहीं है। मौन में क्या है? हम आम तौर पर कहते हैं; लेकिन मौन वह अवस्था है, जिसमें कुछ भी नहीं होता; जो शून्यता चेतना द्वारा देखी जाती है और इसलिए मांडूक्य उपनिषद में; ब्रह्म को मौन कहा जाता है; और इसलिए हम ब्रह्म के रूप में भी मौन रह सकते हैं; मैं रहस्यों में ब्रह्म हूं। इसीलिए इसे राज विद्या राज गुह्यं कहा गया; गुह्यम् का अर्थ है रहस्य.

अतः परमात्मा का गहन रहस्य है, ध्यान, धारणा और समाधि की सीमा तक वही पहुँच सकता है, जिस ने मौन के द्वारा इन्द्रिय, मन बुद्धि से वाक को अंदर और बाहर दोनो ओर मौन कर लिया है। इसलिये मौन को भी परमात्मा ने अपनी विभूति कहा है।

जिस ने सत- असत को जाना वो ज्ञानी है। सत्य ज्ञान और अनन्त ब्रह्म है। ज्ञानवान का ज्ञान मैं हूँ, बुद्धिमानों में बुद्धिमत्ता ही स्वयं बुद्धिमान् नहीं हैं किन्तु वह उससे भिन्न भी नहीं है। आत्मा यह देह नहीं परन्तु हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि देह सर्वव्यापी आत्मा से कोई भिन्न वस्तु है। जड़ उपाधियां और उसके अनुभव ये सब विभूति की आभा हैं, जो आत्मा के आसपास आलोकवलय में चमकती रहती हैं। ज्ञाता का ज्ञान या बुद्धिमान् की बुद्धिमत्ता परमात्मा की विभूति की अभिव्यक्ति है, जो उन पुरुषों के संस्कारों का परिणाम है। संसार में कलाकौशल आदि को जानने वालों में जो ज्ञान (जानकारी) है, वह भगवान् की विभूति है।

ज्ञान की प्राप्ति अनुभव, श्रुति, अध्ययन, स्मृति, अभ्यास, मनन और बुद्धि के विकास से होता है, किन्तु ज्ञान को धारण करनेवाला चेतन अर्थात जीवात्मा ही है। अन्यथा सारा गया पुस्तक या कंप्यूटर के ज्ञान के तुल्य ही है। ज्ञान वही है, जो उपयोग के समय चेतना में रहे, ज्ञान की आवश्यकता के समय विस्मृति होने से महारथी कर्ण तक को पराजय का सामना करना पड़ा। ज्ञानियो के इस ज्ञान का चेतन स्वरूप परमात्मा की ही विभूति है।

सच्चा ज्ञान मनुष्य में आध्यात्मिक ज्ञान की परिपक्वता और आत्मबोध या भगवद्ज्ञान द्वारा आता है। इसमें संपन्न मनुष्य सभी घटनाओं, मनुष्यों, और पदार्थों को भगवान के साथ उनके संबंध को जोड़कर देखने की दृष्टि को विकसित करता है। ऐसा ज्ञान मनुष्य को परिशुद्ध, पूर्ण, तृप्त और उन्नत करता है। यह जीवन को दिशा देता है तथा अन्याय और परिवर्तन का सामना करने की शक्ति और अंतिम परिणाम तक क्रियाशील रहने की दृढ़ता प्रदान करता है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि वे ऐसा ज्ञान हैं जो बुद्धिमानों में प्रकट होता है।

अर्जुन युद्ध भूमि में अपनों के विरुद्ध युद्ध के लिये तैयार नही था। उसे उन को मारना हिंसा लगती थी। इसके लिये वह अपनी कार्यकुशलता, नीति, बल, कीर्ति, लाभ सब कुछ त्यागने को तैयार था। यह श्लोक द्वारा यह भी इंगित किया है कि दमन के लिए दिया दंड, विजय की कामना के लिये नीति, अपने रहस्यों के प्रति मौन और परमार्थ का ज्ञान परमात्मा के विभूति है। इसलिये प्रत्येक जीव को लोक संग्रह हेतु निष्काम हो कर कर्म करते हुए, न्याय, धर्म, सत्य और व्यवस्था आदि की बजाए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, लोकसंग्रह के लिये निष्काम हो कर कर्म करना चाहिए। हमे राजनीति एवम विजय की कामना के लिये भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनायी हुई कूटनीति एवम चाणक्य द्वारा राजनीति का अध्ययन भी करना चाहिए। इस के साथ कर्ण, विदुर, भीष्म, दुर्योधन आदि सभी ने विजय की कामना रखते हुए जो नीति का पालन किया था, उसे भी समझना चाहिये। परमात्मा विभूति स्वरूप सभी मे है, किन्तु सभी के परिणाम अलग अलग है।

व्यवहारिक एवम सांसारिक चार बाते अनुशासन के दंड, कार्य करने के नियम या नीति, अपने विचारों द्वारा किसी को पराजित कर के उस को अपने सामान बनाना एवम अपने रहस्य एवम ज्ञान को व्यर्थ में न बांटना एवम मौन रह कर उस की विवेचना करना एवम अपने ज्ञान को परमात्मा की देन समझना ही इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है।

।। हरि ॐ तत सत।। 10.38।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)