।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 10.17 II

।। अध्याय 10.17 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 10.17॥

कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् ।

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥

“kathaḿ vidyām ahaḿ yogiḿs,

tvāḿ sadā paricintayan..।

keṣu keṣu ca bhāveṣu,

cintyo ‘si bhagavan mayā”..।।

भावार्थ:

हे योगेश्वर! मैं किस प्रकार आपका निरन्तर चिंतन करके आपको जान सकता हूँ, और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप का किन-किन भावों से स्मरण करूँ? (१७)

Meaning:

O Yogin, how shall I know you by remaining constantly engrossed in meditation? And O Lord, by which expressions are you to be meditated upon by me?

Explanation:

Arjuna, having heard just a sample of Ishvara’s expressions, was not satisfied with what he had heard. He wanted to know the technique by which he could constantly be reminded of Ishvara, and consequently, remain established in the contemplation of Ishvara. That is why in this shloka, Arjuna asked Shri Krishna to reveal more of his expressions.

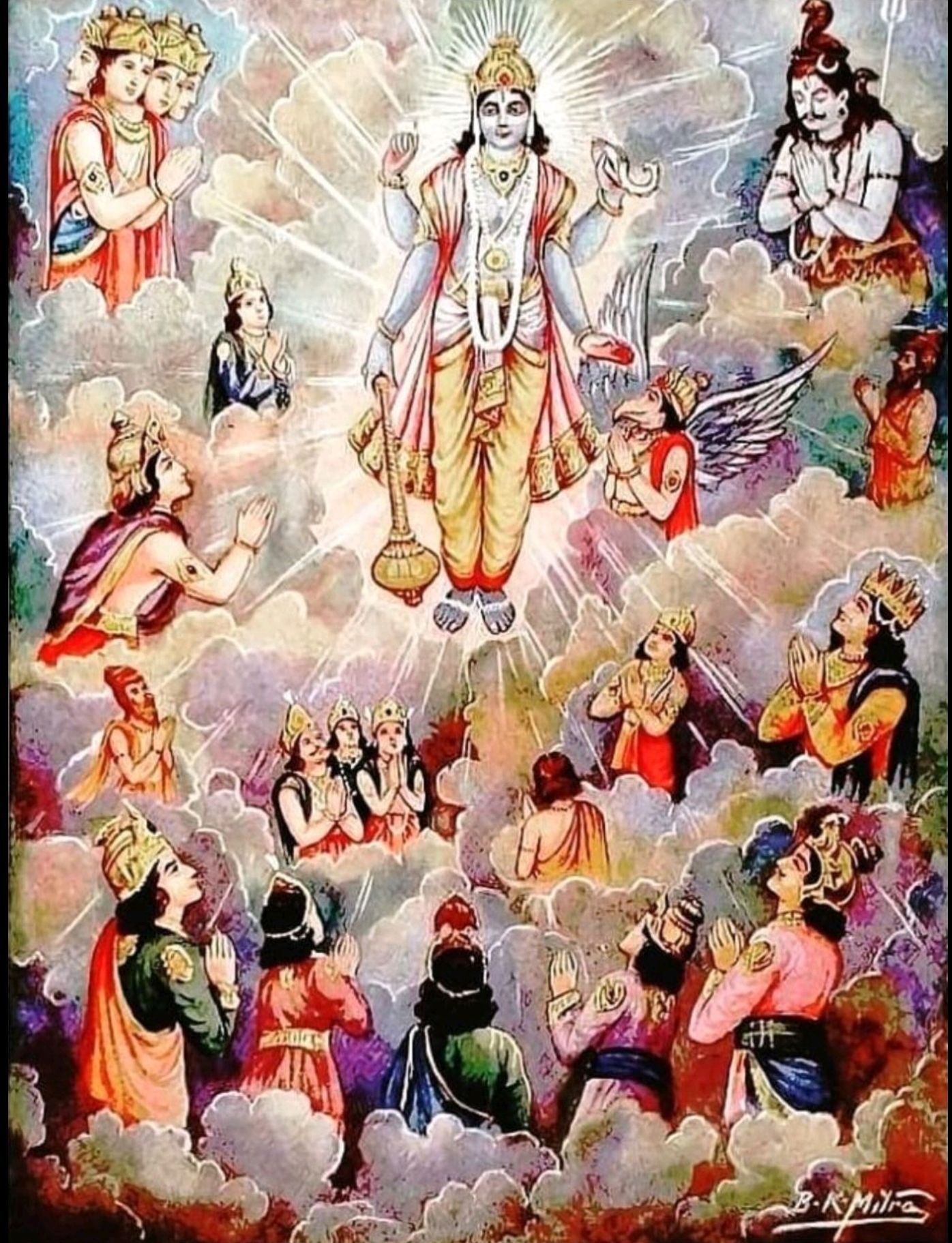

Every glorious object becomes an alambanam; means symbol for meditation upon the Lord. And that is why in our culture; we worship anything and everything in the creation. And when we worship anything, we do not worship the thing by itself; but the things symbolise the Lord is behind; whether we worship the Sun, or moon, or trees or snake or river, each one becomes a pratheekam.

Thus, he implores, “I am inquisitive to know your divine manifestations so that I may be endowed with unfaltering devotion. But the revelation of your personality is impossible to receive without your grace. So please be merciful and reveal your many glories by which I may perceive you.”

When we wake up in the morning, we probably get five to ten minutes, at most, of a calm mind. Then, when our daily routine starts, our mind takes over and we are pulled into a rollercoaster ride of worry and sorrow. In the midst of all this it is difficult to bring in a divine thought for a minute, let alone contemplate on Ishvara constantly. Addressing Shri Krishna as Yogin, one who has the power of sovereignty, Arjuna asked him for a solution to overcome this predicament.

Furthermore, if we were told once that Ishvara is the cause of everything, and we are able to hold on to that fact, we need not have to worry about forgetting Ishvara. But because of our conditioning that has built up over a long period of time, and because of our ego – our sense that “I do everything” – is so strong, we need more support to counter that conditioning. We need a step- by- step approach, a list of Ishvara’s expressions, just like kids have to be told that a TV, a radio, a computer, all operate using electricity.

And once I am a permanent devotee, then my very response to situations in life will be different. Naturally rāga and dveṣa will be heavily neutralised and therefore mental disturbances also will come down. In fact such a virāt bhaktha will become sādanā catuṣṭaya sampannāḥ, effortlessly.

And what is the benefit out of that virāt upasana. Arjuna says: by visualising the viśva rūpa Īśvara, in any such glorious object, I will later come to know your higher nature. Even in Sandhyavandanam, first before they start, they have to take the water in the hands; and they have to look at the water; and chant the mantrās. I do not know whether some of you feel familiar. Water is one of the glorious things is the creation; and you take that water in your hand, and you say all the dēvathās and all the vedas, all the animals, all the insects; you superimpose on that water; and thereafter it is no more inert H2O, but it is Īśvara for me. Thereafter Aapo hishta mayo bhuva thana oorje dadha thana; … So, I invoke the grace of the Lord who has been invoked in that water. Thus, anything can be taken to invoke the visvarūpa.

Now, if such a list of Ishvara’s expressions is needed, it cannot be terse and brief. It needs to be detailed. This is what Arjuna requests in the next shloka.

।। हिंदी समीक्षा ।।

व्यस्त कर्मठ जीवन मे जब परमात्मा कण कण में व्याप्त है, अतः उस की उपासना राग और द्वेष में हर स्वरूप में करना सम्भव नही। सगुण उपासना के लिये जब तक परमात्मा के श्रेष्ठ स्वरूप का ज्ञान नहीं, उस के दिव्य गुणों का ज्ञान नहीं तो उपासना में हम किस गुणों की उपासना करेंगे। भगवान की मूर्ति के समक्ष बैठ कर आप किस को अपने ह्रदय में धारण करेंगे, जब चितंन सगुणाकार हो, तो जो समक्ष है उस की किस स्वरूप में परमात्मा का चिंतन माने। सांख्य योग में निर्गुण की उपासना करते हुए उस का चिंतन स्वरूप में किया जाता है एवम जीव अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयत्न करता है। किंतु भक्ति योग में स्मरण एवम समर्पण से चिंतन किया जाता है। इसलिये यह स्मरण एवम समर्पण बिना परमात्मा की विभूति जाने कैसे होगा। विभूति यानि जिस को स्मरण करते ही जो भाव उत्पन्न हो, वह भाव परमात्मा के चिंतन का भाव हो। यद्यपि निम्न श्रेणी के जानवर से ले कर उच्च श्रेणी के जानवर को परमात्मा का अंश या स्वरूप माने तो भी प्रकृति, आकार एवम क्रियाओ में विभिन्नता से उस के चिंतन में एकरूपता नही रहती। अतः इस मे श्रेष्ठ चिंतन के लिये कौन सा रूप श्रेष्ठ होगा, यही अर्जुन समझना चाहता है।

जब हम सुनते है तो उसी क्षण तक ही आनन्द लेते है, सुन कर यदि गुनगुनाते है तो उस का आनंद अधिक होता है। जब विस्तार से अधिक ध्यान से सुनते है और गुनगुनाते है तो वह हमारी दिनचर्या का भाग हो कर हमारा व्यक्त्वि हो जाता है। यह हमारे अंदर गहन हो जाता है और हम स्वयं ही उन विचारों से ओत प्रोत हो जाते है। ऐसा ही कुछ विचार अर्जुन का भगवान की सम्पूर्ण विभूतियों को विस्तार से सुनने का था। अर्जुन को भगवान ने “योगी हो जा” कहा था, इसी को ध्यान में रखते हुए, अर्जुन उन्हें योगिनी अर्थात योग का स्वामी का सम्बोधन करते हुए कहता है कि किस प्रकार मैं आप का चिन्तन या ध्यान करूँ जिस से कि मैं आप को साक्षात् जान सकूँ साधक का लक्ष्य है एकत्व भाव से आत्मा को साक्षात् जानना।

अब तक के अध्यायों में कहीं भी गीता ने ध्यानाभ्यास के लिए किसी नदी के तट पर या एकान्त गुफा में जाकर संन्यास का जीवन व्यतीत करने का समर्थन नहीं किया है। श्रीकृष्ण का मनुष्य को आह्वान कर्त्तव्य कर्म करने के लिए है और अपने इसी व्यावहारिक जीवन में ईश्वरानुभूति में जीने के लिए है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गीता शास्त्र का उद्घोष महाभारत के समरांगण में उस क्षण हुआ था, जब तत्कालीन समस्त राष्ट्र अपने समय की सब से बड़ी ऐतिहासिक क्रांति वेला का सामना करने के लिए उद्यत थे। यह क्रांति वेला लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही मूल्यों की निर्णायक थी। अर्जुन कर्त्तव्य पालन के लिए गीताधर्म में पूर्णतया परिवर्तित हो गया था। उसका यह परिवर्तन श्रीकृष्ण को सम्बोधित किये योगिन शब्द से विशेष रूप से दर्शाया गया है। श्रीकृष्ण ऐसे सर्वश्रेष्ठ कर्मयोगी थे, जिन्होंने विविध घटनाओं से परिपूर्ण जीवन में अत्यन्त व्यस्त रहते हुए भी कभी अपने शुद्ध दिव्यस्वरूप का विस्मरण नहीं होने दिया।

योगी तपस्वियों, ज्ञानियों एवम कर्मियों से श्रेष्ठ होता है, इसलिये भगवान में अर्जुन को निष्काम योगी बनने को कहा था। अर्जुन गृहस्थ है अतः गृहस्थ तो भक्ति योगी ही हो सकता है, सांख्य योगी नही। महाराजा जनक ऐसे ही योगी थे। जो परमात्मा के दिव्य स्वरूप को जानता है, उन विभिन्न विभूतियों को पहचानता है, उन का चिंतन करता है एवम जो उन को समर्पित है वो ही भक्ति योगी है।

शिष्य को ज्ञान गुरु से ही मिल सकता है इसलिये अर्जुन अपने अनुरोध का कारण भी बताते हुए कहता है, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हैं व्यावहारिक जीवन जीते हुए और उसकी चुनौतियों का सामना करते हुए, यदि सर्वत्र व्याप्त आत्मा का अखण्ड स्मरण बनाये रखना हो, तो साधक को निश्चित रूप से यह जानना आवश्यक होगा कि वह उस तत्त्व को प्रत्येक वस्तु, वस्तुओं के समूह और मनुष्यों के समाज में कहाँ और कैसे देखे।अर्जुन अपनी इच्छा को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि यदि भगवान् का उत्तर विस्तृत भी हो, तब भी उन्हें सुनने और समझने में वह थकान नहीं अनुभव करेगा।

यह श्लोक आज के व्यवहारिक जीवन मे महत्वपूर्ण है क्योंकि परमात्मा का चिंतन गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति, जो दिन भर घर, समाज, व्यापार या नोकरी और अपने शारीरिक और मानसिक कार्यो में उलझ कर रह जाता है। वह मन्दिर जाता है तो भी उस का ध्यान क्षण भर के लिये परमात्मा की ओर तो होता है किंतु चिंतन आगे होने वाली कार्यो पर भी होना चाहिए। भजन कीर्तन में भी वह समय देख देखकर शामिल होता है, अर्थात भजन के समय भी चिंतन आगे या पिछले कार्यो पर चलता रहता है। अर्जुन को समर भूमि में युद्ध करने के कर्तव्य कर्म का उपदेश में अपने स्वरूप का चिंतन करने का उपदेश देने का अर्थ यह कदापि नही हो सकता कि वह युद्ध भूमि त्याग कर भजन करने लगे। परमात्मा ने भी उसे हृदय से स्मरण करते हुए, युद्ध करने का निर्देश दिया था अर्थात चिंतन कभी भी कर्म से विमुख होना नही है। जब अपने चारों ओर परब्रह्म ही है, चिंतन करने वाला और चिंतन का विषय और चिंतन का कार्य भी परमात्मा है, तो यह निश्चय ही ऐसा प्रश्न है कि कर्मयोगी परमात्मा का चिंतन किस प्रकार और किस स्वरूप में करे।

चिंतन का आधार श्रद्धा, विश्वास, प्रेम के साथ स्मरण और समर्पण है। परमात्मा की विभिन्न विभूतियों का चिंतन किस प्रकार हो, जिस से वह व्यक्तिगत न हो कर परमात्मा के स्वरूप की हो, इस के लिये चिंतन विभूति के गुण, धर्म, आचरण, चरित्र, कर्मो आदि के आधार पर होना चाहिए एवम चिंतन करने वाले व्यक्ति को उन में जो कुछ भी श्रेष्ठ हो वही अपनाना चाहिये। परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है तो उस के द्वारा जब उदाहरण के स्वरूप कुछ श्रेष्ठ विभूतियों का वर्णन करने के अर्जुन अनुरोध करते है तो उस का उद्देश्य भी यही है कि उन उत्तम ग्रंथो, व्यक्तियों, प्रकृति एवम स्थान आदि के उच्चतम गुणों को चिंतन द्वारा अपने आचरण, विचार एवम कर्मो में लाना है, जिस से मनुष्य भी परमात्मा की श्रेष्ठ विभूति बन सके। परमात्मा सब मे विद्यमान है किंतु सभी परमात्मा में विद्यमान नही। परमात्मा में विद्यमान होने के लिये परमात्मा की उन महान विभूतियों को जानना अर्जुन के लिये आवश्यक है, जिस से वह मोक्ष द्वारा परमात्मा में विद्यमान हो सके। राम की पूजा कोई कितनी भी करे किन्तु राम के गुण, धर्म और कर्म से कुछ भी नही अपनाता तो वह राम का चिंतन नही है। गीता का अध्ययन हम कितना भी करे, कितने भी श्लोक पढ़ पढ़ कर कंठस्थ कर ले, जब तक गीता के गहन उपदेश को अपनाते नही, वह गीता का चिंतन नही। कर्मयोगी के लिये भक्तिमार्ग द्वारा विभिन्न विभूतियों का चिंतन कभी भी यह नही हो सकता कि वह उन की मूर्तियां बना कर, माला चढ़ा कर उन की पूजा, भजन कीर्तन और ध्यान लगाना शुरू कर दे और अपने स्वार्थ के लिये उन से मांगना शुरू कर दे और अपने गुण- धर्म , चरित्र, संस्कार, आचरण और व्यवहार में कोई भी उस विभूति का गुण धारण न करे।

संक्षेप में हम कह सकते है कि चिंतन से चरित्र का निर्माण होता है, परमात्मा निर्गुणाकार समस्त जगत में व्याप्त है तो उस के विशिष्ट स्वरूप को उन के गुणों और कार्यों के साथ यदि हम चिंतन करे तो हमारा चरित्र, कार्य और स्वभाव भी उसी के अनुरूप होगा। यह हमे उन गुणों को विकसित करने में सहयोग करेगा जिन से हम अपने कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से अर्थात योगी होकर कर पायेंगे। यही आगे हमारे लिए मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

अर्जुन अपने अनुरोध पर परमात्मा से विभूतियों का वर्णन किस प्रकार से करने को कहता है, यह हम आगे पढ़ते है।

।। हरि ॐ तत सत।।10.17।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)