।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 09.26 II

।। अध्याय 09.26 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 9.26॥

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥

“patraḿ puṣpaḿ phalaḿ toyaḿ,

yo me bhaktyā prayacchati..।

tad ahaḿ bhakty- upahṛtam,

aśnāmi prayatātmanaḥ”..।।

भावार्थ:

जो मनुष्य एक पत्ता, एक फ़ूल, एक फल, थोडा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति-भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध-भक्त का निष्काम भक्ति-भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। (२६)

Meaning:

One who presents a leaf, a flower, a fruit or water with devotion to me, I will consume that loving gift from that pure hearted being.

Explanation:

Having described the incorrect method of worship earlier, Shri Krishna now explains the correct method in yet another gem of a shloka in this chapter. He says that Ishvara does not want any expensive gifts. To become his devotee, we can give him something that nature offers in plenty for free: a leaf, a flower, a fruit or even some water.

Why is it important to give a gift to Ishvara? Building strong relationships requires actions and attitude. Take the example of a newly married husband and wife. How do they ensure that they maintain a strong bond? To start with, they can exchange gifts during events such as Valentine’s day, their wedding anniversary with cards, flowers and so on.

But material exchanges in themselves are not sufficient. There has to be quality time spent with each other. Also, there has to be an exchange of meaningful thoughts, meaningful dialogue, not just talk about movies and sports etc.

The same thing also applies to worship. When we do all kinds of rituals for ourselves such as taking a bath, applying fragrance, eating food and so on, we can at least begin worshipping Ishvara by offering a flower or some water daily. Unless our mind and our actions are both engaged in Ishvara’s worship, it will be difficult to build a strong bond with him.

The word used here is prayatātmanaḥ, implying, “I accept the offerings of those whose hearts are pure.”

Now, why is all this needed? One could say that we should just practice karma yoga by doing actions selflessly. But, karma yoga is incomplete without surrender to a higher ideal, and Ishvara is the highest possible ideal. Moreover, without the right emotional link to Ishvara, our pursuit will become dry and academic.

So therefore, when we offer a simple gift to Ishvara, but with an attitude of devotion, Ishvara happily consumes the gift. Our attitude should be similar to a small child presenting a gift to his father or mother, because in reality, we are offering to Ishvara what was his to begin with.

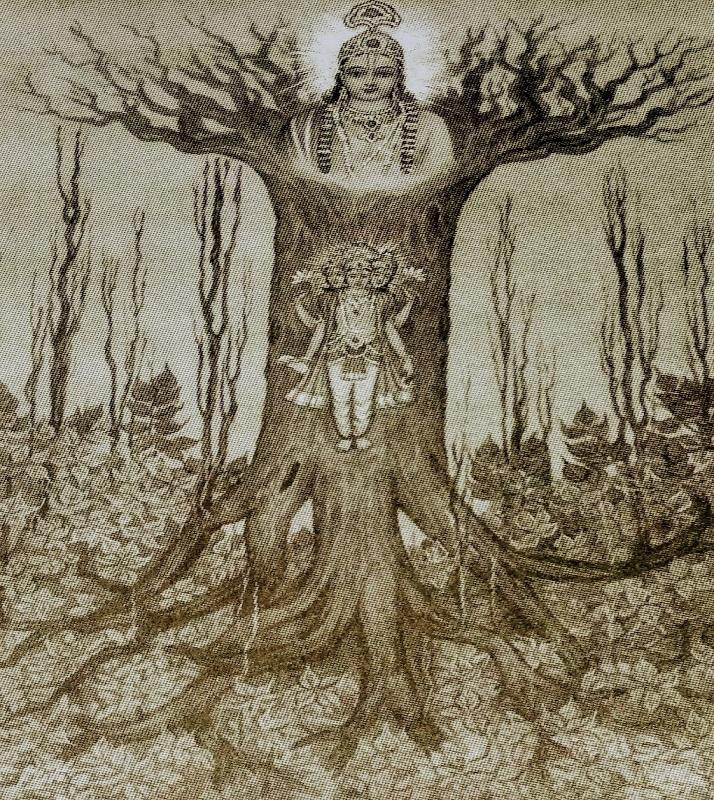

Whenever God descends upon the earth, He exhibits this quality in His divine Pastimes. Before the Mahabharat war, when Shree Krishna went to Hastinapur to explore the possibility of fashioning an agreement between the Kauravas and Pandavas, the evil Duryodhan had proudly prepared for Him a meal with fifty-six different items. However, Shree Krishna rejected his hospitality and instead went to the humble hut of Vidurani, who had been longing deeply for the opportunity to serve her beloved Lord. Vidurani was overjoyed on receiving the Supreme Lord at her home. All she had to offer was bananas, but her intellect so benumbed with loving sentiments that she did not even realize she was dropping the fruit and putting the banana peels in His mouth. Nevertheless, seeing her devotion, Shree Krishna blissfully ate the peels, as if they were the most delicious food in the world.

Once we have created this habit of worshipping Ishvara daily in our house, we should slowly bring it out of the house and into every action, as described in the next shloka.

।। हिंदी समीक्षा ।।

विश्वास, श्रद्धा एवम प्रेम के पूर्व अध्ययन को आगे बढ़ाते है तो बुद्धि से हमे सही और गलत का ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु जब प्रकृति के मूल स्वभाव के अंतर्गत, हम किसी शरीर को धारण करते है, तो हमे श्रद्धा एवम बुद्धि दोनों समान रूप से परिपक्क होना आवश्यक है। जब तक यह दोनों या इस में कोई भी एक अपरिपक्क होगा तो हर व्यक्ति किसी भी बात का भिन्न भिन्न अर्थ निकालेगा।

वस्तुतः वेदों और शास्त्रों में किसी भी देवी-देवता की पूजा या यज्ञ-याग एक नियमबद्ध, सुनियोजित एवम धन के साथ दान-दक्षिणा की व्यवस्था है। जो लोग काम- आसक्ति से पूजा आदि करते है, वह उसे भव्य रूप देते है। पूर्व में अश्वमेध यज्ञ और आज के युग मे भागवद या प्रवचन आदि करवाने वाले लाखों का खर्चा करते है। किन्तु उस मे प्रबंध- दिखावा अधिक और उपासना और आराधना कम रहती है। परमात्मा का कहना है वह तो श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का भूखा है, उसे यह सब कुछ नही चाहिए। जो सकाम भक्ति करते है उन्हे अपनी कामना और आसक्ति के अनुसार शास्त्रों में दिए विधान से कर्म काण्ड करते हुए यजन पूजा करनी होती है। किंतु जिसे कुछ नही अर्थात मुक्ति या मोक्ष की भी कामना नही हो, उस की भक्ति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ समर्पण की होगी। उस के लिए शास्त्रों की विधि भी लागू नहीं होती।

गीता का यह अध्ययन आवश्यक नही सभी समान रूप से ग्रहण करे। किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी को शिक्षक समान शिक्षण देता है किंतु विद्या में प्रकृति में मूल स्वभाव के कारण सभी समान रूप से उस ज्ञान को ग्रहण नही करते। आदिवासी जंगल मे रहने वालों तो अंतरिक्ष के ज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा सकती उन्हें पहले उस के लायक बनाना पड़ेगा। जो उस स्तर को प्राप्त करेगा उसे ही यह ज्ञान दिया जा सकता है। इसलिये वेदों का ज्ञान शुद्र के लिये वंचित था, यहां शुद्र जाति विशेष न हो कर अल्प ज्ञान या मंद बुद्धि वालो के लिये कहा गया था जिस से वो ऋचाओ का अनन्य अर्थ न निकाले। किन्तु दुर्भाग्य से कुछ अल्प ज्ञानी बिना समझे वेदों की ऋचाओ का अनन्य अर्थ निकाल कर बहस करते रहते है। वे शुद्र ही है जो अपने अपक्क बुद्धि द्वारा ज्ञान को ययार्थ भाव से ग्रहण न कर के, उस पर बहस करते रहते है। किन्तु शुद्र का अर्थ मंद बुद्धि से न जोड़कर जन्म या जाति से जोड़ते है। अतः प्रथम इन को सही गुरु द्वारा उन्हें अर्वाचीन मनुष्यो की योग्यता पहुँचा देना चाहिए। गीता पर बहस करने वाले, किंतने गीता के मर्म को पहचानते है?

सूर्य एक समान रोशनी देता है किंतु सब पौधे अपने बीज के अनुसार वृद्धि को प्राप्त होते है। प्रकाश मणि से परावर्तित होता है, मिट्टी के ढेले से नही।

भगवान् की अपरा प्रकृति के दो कार्य हैं – पदार्थ और क्रिया। इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपने अल्प ज्ञान से उन का भोक्ता और मालिक मानने लग जाता है और इन पदार्थों और क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान् हैं – इस बात को वह भूल जाता है। इस भूल को दूर करने के लिये ही भगवान् यहाँ कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल आदि जो कुछ पदार्थ हैं और जो कुछ क्रियाएँ हैं, उन सब को मेरे अर्पण कर दो, तो तुम सदा सदा के लिये आफत से छूट जाओगे । दूसरी बात, देवताओं के पूजन में विधिविधान की, मन्त्रों आदि की आवश्यकता है। परन्तु मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का सम्बन्ध है, इसलिये मेरी प्राप्ति में विधियों की मुख्यता नहीं है। जैसे, बालक माँ की गोदी में जाय, तो उसके लिये किसी विधि की जरूरत नहीं है। वह तो अपनेपन के सम्बन्ध से ही माँ की गोदी में जाता है। ऐसे ही मेरी प्राप्ति के लिये विधि, मन्त्र आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपन के दृढ़ भाव की आवश्यकता है। जो समस्त सृष्टि को धारण किए हो, उसे कोई कैसे स्वर्ण, अमूल्य रत्न आदि दे कर लुभा सकता है।

भगवान् भाव के भूखे हैं पदार्थों के नहीं। अतः अर्पण करने वाले का भाव मुख्य (अनन्य भक्तिपूर्ण) होना चाहिये। शबरी के बेर, द्रोपती के पात्र से एक चावल के दाने से सम्पूर्ण दुर्वासा ऋषि एवम शिष्यों के भूख की तृप्ति हो जाना, सुदामा के चावल एवम विदुरानी द्वारा केले के छिलके, केले के गिरी की जगह परमात्मा द्वारा स्वीकार करना इसी बात को स्थापित करता है कि परमात्मा को अनन्य भक्ति से पूजने वाला ही उन के सब से अधिक निकट है।

विश्व में कोई ऐसा धर्म नहीं है, जो भक्तों द्वारा ईश्वर को उपहार देने को मान्यता और प्रोत्साहन न देता हो। उपहार अपने प्रेम, श्रद्धा और त्याग के साथ समर्पण का प्रतीक होता है। आधुनिक शिक्षित पुरुष को वास्तव में आश्चर्य होता है कि आखिर अनन्त परमात्मा को अपने दीपक के लिए तेल या एक मोमबत्ती या रहने के लिए मन्दिर या मस्जिद के रूप में एक घर जैसी क्षुद्र वस्तुओं की आवश्यकता क्यों होती है? किन्तु विपरीत धारणाओं के विष से विषाक्त हुई शुष्क व आनन्दहीन बुद्धि के लोग निर्लज्जतापूर्वक इसका भी आग्रह करने लगे हैं कि ईश्वर के इन घरों को अस्पताल, विद्यालय, मानसिक चिकित्सालय और प्रसूति गृहों में परिवर्तित कर देना चाहिए। परन्तु मेरा विश्वास है कि मैं ऐसे समाज को सम्बोधित कर रहा हूँ, जो कम से कम अभी तो नैतिक पतन के अधोबिन्दु तक नहीं पहुँचा है। जिस समाज में अभी भी भावनापूर्ण स्वस्थ हृदय के विवेकशील लोग रहते हैं, वहाँ निश्चय ही मन्दिरों और पूजा की आवश्यकता है। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि इन मन्दिरों में उनकी कलाकौशल पूर्ण रचना, कर्मकाण्ड का आडम्बर या स्वर्णाभूषणों की चमक और धन का प्रदर्शन उनकी सफलता के मूल कारण नहीं हैं। यहाँ तक कि प्रतिदिन वहाँ आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या पर भी उनकी सफलता निर्भर नहीं करती। इस श्लोक की प्रत्यक्ष भाषा और शैली ही यह स्पष्ट करती है कि विश्वपति भगवान् को इन भौतिक वस्तुओं का कोई मूल्य और महत्व नहीं है। वे अपने भक्त का वह प्रेम और भक्ति स्वीकार करते हैं जिससे प्रेरित होकर वह भक्त अल्प उपहार भगवान् को अर्पण करता है फिर अर्पित की हुई वस्तु चाहे पत्र, पुष्प, फल या स्वर्ण मन्दिर हो, उसका महत्त्व नहीं भगवान् कहते हैं, शुद्धचित्त के उस भक्त के द्वारा भक्तिपूर्वक अर्पित वह उपहार मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए भगवान को कुछ अर्पण करने की क्रिया प्रभावपूर्ण होने के लिए दो बातों की आवश्यकता है (क) वह उपहार भक्तिपूर्वक अर्पण किया गया हो तथा (ख) वह शुद्ध बुद्धि के भक्त द्वारा अर्पण किया गया हो और अर्पण का अभिमान या अहंकार अर्पण करने वाले भक्त को न हो।

यहां मुझे यह कहने में भी संकोच नही है कि दिनोदिन मंदिर भव्यता, धर्म व्यापार एवम भीड़ भाड़ के केंद्र बन रहे है। पूजा पाठ, नमाज अदा करना या विरोध करना सभी राजनैतिक महत्वाकांक्षा के केंद्र और प्रदर्शन के आधार हो रहे है। जहाँ शक्ति और धन का बोलबाला है और निर्धन को सिर्फ उस की आस्था और भक्ति ही उस ओर आकर्षित करते है, वह प्रेम से मंदिर के प्रांगण में पॉव रख कर खुश है और परमात्मा उस भक्त के आगमन से खुश है। क्योंकि उस भक्त का परमात्मा से सम्बन्ध किसी VIP का न हो कर आत्मिक होता है। सुदामा ही परब्रह्म से अपने चरणों को धुलवाने की क्षमता अपने प्रेम और समर्पण से रखता है, किन्तु किसी राजा के पावँ कभी कृष्ण ने नही धोए। वृंदावन की गोपियां-ग्वाले ही भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ नचा सकते है, कोई मथुरा या द्वारका के वासी नही।

निर्धनता, दुर्बलता, अशिक्षा एवम अज्ञानता, कभी भी सरलता एवम सादगी नही होती। आर्थिक संपन्नता एवम शक्ति किसी भी राष्ट्र के विकास का माध्यम है, किन्तु यह किसी को प्रभावित कर के उस से अपेक्षित परिणाम का कारण बने, यह परमात्मा के विषय मे संभव नही। परमात्मा सरल, सादगी, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से ही संतुष्ट है। आर्थिक विकास राष्ट्र, समाज और मानव जाति की आवश्यकता है, किंतु श्रद्धा, विश्वास और सरलता मानवता की आवश्यकता है। विज्ञान यदि मानव समाज के जीवन को उन्नत बनाता है तो अध्यात्म से मानव समाज सभ्य भी बनता है।

विवेक पूर्ण किया गया कर्म जो लोकसंग्रह के लिए हो, वही श्रेष्ठ है, इसलिये कर्मयोग को विवेकपूर्ण तरीके से भक्तिमार्ग में रूपांतरित किया गया है, जिस से अहंकार अर्थात कर्ता और भोक्ता भाव उत्पन्न न हो। कर्म करते हुए भी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ जीव किस प्रकार परमात्मा को समर्पित हो कर ह्रदय में धारण कर सकता है, यही परमात्मा का भाव है। वह दिखावे के आडंबर से प्रभावित नही होता, उसे तो निश्चल प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा को सरल भाव से प्राप्त करना चाहिए, जिस ने सम्पूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, उसे कोई भी नही प्रकृति के जड़ पदार्थ से प्रभवित कर सकता है।

हम इतना महान गहन रहस्य जानने के बाद, परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकते है, आगे पढ़ते है। ।। हरि ॐ तत सत।। 9.26।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)