।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 07. 13 ।I

।। अध्याय 07. 13 ।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 7.13॥

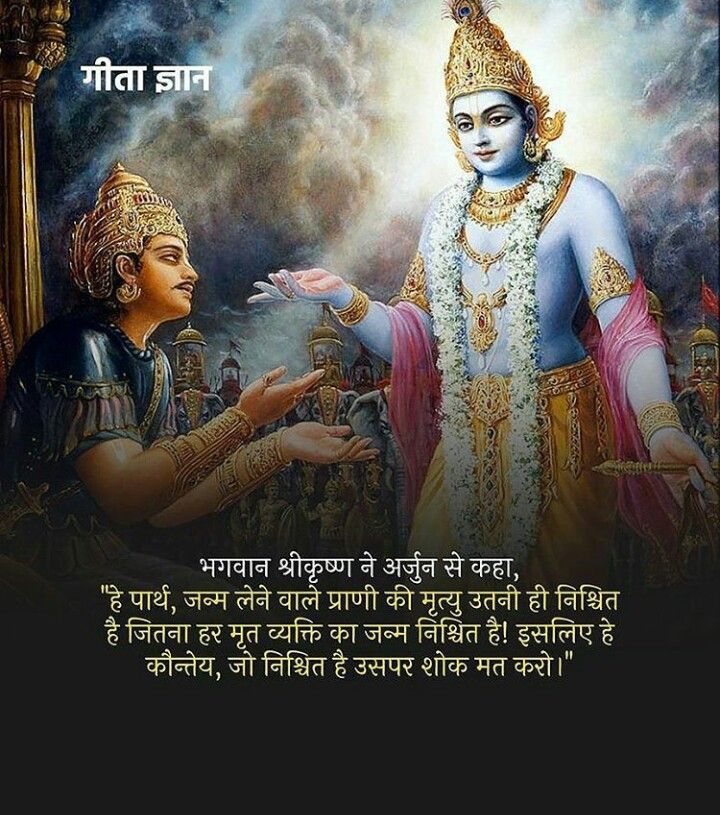

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्॥

“tribhir guṇa- mayair bhāvair,

ebhiḥ sarvam idaḿ jagat..।

mohitaḿ nābhijānāti,

mām ebhyaḥ param avyayam”..।।

भावार्थ :

प्रकृति के इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं, इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम-अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। (१३)

Meaning:

This entire universe, deluded by these three modes in the form of gunaas, does not know me to be beyond these (gunaas) and imperishable.

Explanation:

With the previous verse Krishna concludes the topic of Īśvara svarūpam, the nature of God and what are the main points mentioned here:

1. God is a mixture of parā aparā prakṛti; that is cētana-acētana tatvam is No.1;

2. The second feature is God alone is the sṛṣṭi-sthithi laya kāraṇam of the world, is the creator, the preserver and the destroyer; sṛṣṭi-sthithi laya kāraṇam is the second important feature.

3. And the third important feature is God being the cause, He alone manifests as the entire world and therefore world is the manifestation of God; the world is divine; This is what I call Viśvarūpaḥ Īśvaraḥ; this is the third important feature.

4. And fourth and final thing is: since God is the cause and the world is the effect.

God has independent existence; therefore satyam; the world has dependent existence; therefore mithya.

tat ananyatvam arambhanam sabdadhibhyaha.

Vyasācārya writes a very important portion of Brahmasūtra based on this idea; it is called ārambhādhikaraṇaṁ; in Brahma sutra tad ananyatvam.

So far in this chapter, Shri Krishna indicated that Ishvara is the ultimate cause, that he pervades everything, the entire universe is a play of the three gunaas, and that he supports all the three gunaas but they do not impact him. In theory, if we know this, then we should be a hundred percent clear about the true nature of Ishvara, which is the objective of this chapter. But there is still more to come. Why is that? It is because there is something in these three gunaas or aspects of nature that prevents us from accessing Ishvara.

Shri Krishna says that most people are deluded or confused about the true nature of Ishvara due to the overpowering effect of the three gunaas. This overpowering effect is our tendency to get carried away by name and form. It is our tendency to judge a book by its cover. We are so dazzled by the diversity of various forms of gold jewellery (the effect) that we fail to recognize that everything is ultimately gold (the cause).

Shree Krishna says that humans are deluded by the three modes of Maya (His material energy) that are ignorance, passion and goodness. These veil the human consciousness and cause fascination with the bodily pleasures which are short-lived. The word “Maya” is made from mā (not) and yā (what is). Thus, Maya means “that which is not what it appears to be.”

Maya, being one of God’s energies, is engaged in the service of hiding His true nature from the souls who are not yet eligible or God-realized. It lures and confuses the souls who are already vimukh (having their backs turned) from God. It also troubles them with problems and difficulties aided by the three-fold material miseries. By this, Maya makes the souls realize that they can never be happy unless they are sanmukh (their face turned) toward God.

Each gunaa or mode of nature has the ability to overpower us. Imagine a vendor at a vegetable market that has to haggle with his customers in order to turn a profit. A taamasic vendor can resort to any tactic including fraud to dupe unsuspecting customers, and potentially get caught doing so. A raajasic vendor can use fair, but aggressive negotiating tactics with even the shrewdest of his customers, eventually shrinking his customer base to zero. Now, we typically think that a saatvic vendor would follow the correct strategy, but this is not the case. Even saatva can overpower the vendor if he always gives in to the customer’s negotiations and goes into a loss.

Now, let us see what exactly happened with each of the vendors. The taamasic vendor could only see the most tangible thing in front of him – the crisp note that he can keep in his pocket as soon as the sale is made. He did not have the ability to think one step beyond the note, that he would get caught for fraud.

The raajasic vendor thought one step ahead and knew that he should not resort to anything illegal. But by always focusing on his personal gain, he missed the big picture in that he would eventually lose all his customers.

The saatvic vendor understood the big picture to some extent. But he forgot that he had to support a family at home, and therefore had to strike the right balance of maximizing his profit and making the customer happy.

So, what does all this have to do with Ishvara? All three vendors were deluded or overpowered by gunaas. This is because our mind and senses are made up of the very “stuff” of the gunaas, as we saw in a previous shloka in chapter 3. They run after prakriti or nature which is also made up of the gunaas. We are helpless because our senses and our mind is wired to focus on names and forms, and not the underlying essence or cause. We get so carried away by names and forms that we cannot comprehend that Ishvara who is beyond any name and form, any attribute or modification.

So then, how do we develop this ability to pierce through the three gunaas and understand the real nature of Ishvara? Shri Krishna tackles this topic next.

।। हिंदी समीक्षा ।।

पूर्व श्लोक में हम ने अपरा प्रकृति के आठ तत्व एवम परा प्रकृति के चेतन तत्व को जाना। यह चेतन तत्व ही प्रकृति के त्रियामी गुणों अर्थात सत, रज एवम तम से प्रकृति की माया से मोहित हो कर जीवन कर्म को भोगता है। भगवान कहते कि यह अपरा प्रकृति से ले कर परा प्रकृति एवम प्रकृति के संचालन में युक्त सात्विक, राजसी एवम तामसी इन सभी भावों में ‘मैं’ ही हूँ। किन्तु इन मे से कोई भी मुझ में नही है। यही भगवान की माया है जिस में हर प्राणी इस संसार मे मोहित हो कर माया के जाल में फस कर जीवन व्यतीत कर रहा है। वो इतना अधिक मोहित है कि वो स्वयं के स्वरूप को न देखते हुए इन त्रियामी भावों में मुझे देखता है। माया का जाल इतना सशक्त है कि माया में फसा हुआ प्राणी मुझे माया में, मेरी रचित अपरा – परा प्रकृति में इन्ही भावों में मुझे देखता है क्योंकि वहां में उस स्वरूप में तो अवश्य हूँ । किन्तु अज्ञान वश वो यह भूल जाता है प्रकृति के जिस भाव के द्वारा मुझे वो देख रहा है उस मे मैं हूँ किन्तु वो मुझ में नही है। उस को प्रकृति जन्य जीवन एवम कर्मो में सुख एवम आनन्द का आभास होता है एवम वो इसी जीवन मरण के कर्मबन्धन से मुक्त नही होना चाहता। वो मुझ इन्ही प्रकृति के स्वरूप में भजता है क्योंकि उसे मुक्ति भी इसी सांसारिक स्वरूप में चाहिये।

परमात्मा का यही कहना कि संपूर्ण सृष्टि में मैं विद्यमान हूं किंतु यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में विद्यमान नही है। कार्य – कारण के सिद्धांत से भी इसी संपूर्ण सृष्टि का मैं ही कारण हूं किंतु मेरा कोई भी कारण नहीं है। इसलिए यह सृष्टि मुझ से ही उत्पन्न होती है और मुझ में ही विलय हो जाती है।

माया का शाब्दिक अर्थ यही है जो दिख रहा है या जिस के होने का भ्रम हो रहा है, वह वास्तव में नही है। जीव प्रकृति के साथ इतना अधिक आसक्त हो जाता है कि उसे उस का जड़ शरीर एवम संसार ही सत्य दिखने लगता है जो वास्तव में नही है। ट्रेन में यात्रा करते समय फर्श को देखे या बाहर देखे तो हमे यही लगता है कि हम स्थिर है और रास्ते भाग रहे है। सौर मंडल में सूर्य से ले कर सभी ग्रह, पृथ्वी भी अपनी धुरी और सूर्य के चारो ओर चक्कर लगा रही है किंतु हम अपने को स्थिर मान रहे है। यही माया है।

ऐसा जो साक्षात् परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एवं सब भूतों का आत्मा गुणों से अतीत और संसाररूप दोष के बीज को भस्म करने वाला मैं हूँ उस को जगत् नहीं पहचानता भगवान् जगत् का यह अज्ञान किस कारण से है सो बतलाते हैं कि गुणों में विकाररूप सात्त्विक राजस और तामस इन तीनों भावों से अर्थात् उपर्युक्त राग द्वेष और मोह आदि पदार्थों से यह समस्त जगत् प्राणिसमूह मोहित हो रहा है अर्थात् विवेकशून्य कर दिया गया है अतः त्रिगुणों से उत्पन्न राग द्वेषादि विकारों के कारण मनुष्य अपने दिव्य स्वरूप को भूलकर उपाधियों के साथ तादात्म्य स्थापित करके केवल विषयोपभोग का ही जीवन जीते हैं।

भगवान का कथन का अभिप्राय हम यह मान सकते है कि मन, बुद्धि, अहंकार, इन्द्रिय, इन्द्रियों के विषय, तन्मात्राएँ, महाभूत और समस्त गुण- अवगुण तथा कर्म आदि जितने भी भाव है और मृत्यु लोक से ले कर ब्रह्म लोक तक समस्त ब्रह्मांड सभी सात्विक, राजस और तामस भाव मे आते है। जगत के समस्त देहाभिमानी प्राणी- मुख्यतः मनुष्य ही अपने अपने स्वभाव, प्रकृति और विचारों के अनुसार अनित्य और दुखपूर्ण इन त्रिगुणमय भावों को ही नित्य और सुख के हेतु समझ कर इन की कल्पित रमणीयता और सुख रूपता की केवल ऊपर से ही दिखनेवाली चमक-दमक में जीवन के परम लक्ष्य को भूल कर, मेरे गुण, प्रभाव,तत्व, स्वरूप और रहस्य के चिंतन और ज्ञान से विमुख हो कर विपरीत भावना और असंभावना कर के मुझ में अश्रद्धा करते है। इन तीनो विकारों में रचे पचे रहने के कारण उन की विवेक दृष्टि इतनी स्थूल हो गयी है कि वे विषयो ले संग्रह करने और भोगने के सिवा जीवन का अन्य कोई कर्तव्य या लक्ष्य ही नही सोच और समझ सकते है एवम सभी अपने अपने कर्मो में अत्यधिक व्यस्त होने से सांसारिक जीवन को ही मुझे न भजते हुए जीते है।

इस को सरल एवम सांसारिक भाषा मे समझे तो हमे ज्ञात होगा कि ईश्वर को उन की बनाई हुई रचना में अपनी सांसारिक आवश्यकताओं के अनुसार तलाश कर रहे है। दुकान में बैठ कर माल बेचने वाला मालिक हो या ग्राहक बन कर सामान ख़रीदने वाला ही ग्राहक हो जरूरी नही। उन के पीछे बैठ कर उन को निर्देश देने वाला मालिक कोई और भी हो सकता है। किंतु हम जो प्रत्यक्ष है उसे ही सत्य समझ लेते है। माया एवम सत, रज एवम तम गुण के कारण हम इस माया को तोड़ कर बाहर नही जाते और घर गृहस्थी, व्यापार, व्यवसाय, मंदिर, पूजा, तीर्थ, भजन कीर्तन, समाज, देश और दुनिया के प्रायः सभी कार्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिये करते है। त्रिगुण होने से संत से ले कर अपराधी प्रवृति तक सभी इसी संसार मे अपने अपने कार्यो में लगे है। हम यह भूल जाते है जिसे हम भगवान समझ कर पूजे जा रहे है उस मे भगवान तो है किंतु भगवान में वो नही। क्योंकि परमात्मा अनित्य, निर्लिप्त, अजन्मा एवम अकर्ता है। वो इस माया जाल से परे है और हम माया में मोहित हो कर कर्म कर रहे है।

द्वैत वाद एवम अद्वैत वाद का अंतर समझने से यह समझ में आ जायेगा कि माया अथवा अज्ञान त्रिगुणात्मक देहिन्द्रीय का धर्म है, न कि आत्मा का, आत्मा तो ज्ञानमय और नित्य है, इंद्रियां ही उस की भ्रमित करती है।

यहाँ यह कहना अनुचित नही होगा कि जीव अपने अज्ञान में ही संतोष करता है, जिसे धर्म की व्याख्या करने वाले बखूबी से भुनाते है। व्हाट्सएप्प या अन्य चैटिंग पर आत्म संतोष के लिये, धन के बल पर कथा करने और कराने वाले एवम जगत में या जगत के उपरांत सुख को भोगने की कामना में जीव अपने अज्ञान को ही प्रकृति की माया में भोगता है। ज्ञान का यह गूढ़ श्लोक आगे हम विस्तार से तभी समझ सकते है, जब हम अर्जुन की भांति एकाग्र हो कर भगवान श्री कृष्ण की उपदेश का अवलोचन करे। ध्यान रहे। गीता सुन कर संजय ने भी सुनाई थी और धृष्टराष्ट्र ने सुनी भी थी किन्तु दोनो ही अपने अज्ञान से बाहर नही निकल सके।

पूर्व के श्लोक में प्रकृति के गुणों से उत्पन्न भाव को अपना स्वरूप भगवान कहते है। सत्व गुण में परमात्मा के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ स्मरण और समर्पण का भाव जिस गुण (सत, रज या तम) में जितना तीव्र होगा, उतना की संवेग परमात्मा की प्राप्ति और ज्ञान का जीव में होगा।

प्रकृति में जीव के स्वरूप के तीन भेद किए गए है, जिसे हम स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर कह सकते है। अज्ञान में को जीव स्थूल शरीर को अपना स्वरूप समझता है, वह तामसी गुणों के युक्त हो कर स्थूल शरीर के सुखों को खोजता है और उसी कारण दुख, संताप और कर्म के बंधनों में फस कर जन्म – मरण को भोगता है। किंतु जिसे अपने लिंग स्वरूप का ज्ञान तो है किंतु उस का ब्रह्मज्ञान नही होता, वह रजो या रजो के साथ सत्व गुण युक्त होता है, इसलिए लिंग शरीर के गुण दोष यानि काम, क्रोध, राग – द्वेष, मोह, लोभ आदि को भोगता है और दुख को प्राप्त होता है। कारण शरीर वाला अज्ञान में न तो अपने स्थूल शरीर को पहचान पाता है और न ही सूक्ष्म शरीर को। इस के कारण वह किसी भी गुण में स्थिर नहीं होने से अज्ञान से दुख को भोगता रहता है। अपने स्वरूप को जानने के लिए अज्ञान को मिटना आवश्यक है। अज्ञान सत्व गुण में ही मिट सकता है। एक बार सत्व गुण आ जाने से वह निष्काम और निर्लिप्त भाव में अपने प्रारब्ध के कर्म को निमित्त मान कर करता है, यही कर्मयोग का ज्ञान भी है। किंतु उस का द्वैत भाव नहीं मिटने से वह परब्रह्म को नही प्राप्त होता, इस के लिए उसे गुणातित होना होगा।

सिनेमा हॉल में बैठा व्यक्ति कभी कभी सिने नाटक में इतना खो जाता है कि वह भूल जाता है कि जो वह देख रहा है, वह नाटक है। वह नायक के समरूप हो कर भावनाओ में बहने लगता है। जीव भी जब प्रकृति के साथ जुड़ जाता है तो उस के चारो ओर प्रकृति का नृत्य शुरू हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह ब्रह्म स्वरूप नित्य, साक्षी और अकर्ता है और प्रकृति के साथ जुड़ कर उस की क्रियाओं में कर्ता एवम भोक्ता भाव से जुड़ जाता है। उस का मतिभ्रम ही माया है। यह पूर्ण सृष्टि का संचालन माया ही कर रही है। यही माया ही परब्रह्म का ही स्वरूप है, जिस में आप अपने आप को नही पहचान पाते और माया के जाल में सत्कर्म से ले कर सभी सांसारिक कार्य करते है। दर्पण के सामने खड़े हो कर भी आप अपने माया स्वरूप को ही देखते है। इसलिये प्रकृति की माया को हम आगे भी विस्तार से पढ़ेंगे।

अगले श्लोक में ईश्वर को न जानते हुए संसार मे माया में फसे हुए हम लोग कैसे ईश्वर को जान सकते है, पढ़ते है।

।। हरि ॐ तत सत ।। 7.13।।

Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)