।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 04.34।।

।। अध्याय 04.34 ।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.34॥

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः॥

“tad viddhi praṇipātena,

paripraśnena sevayā..।

upadekṣyanti te jñānaḿ,

jñāninas tattva-darśinaḥ”..।।

भावार्थ :

यज्ञों के उस ज्ञान को तू गुरू के पास जाकर समझने का प्रयत्न कर, उन के प्रति पूर्ण-रूप से शरणागत हो कर सेवा कर के विनीत-भाव से जिज्ञासा करने पर वे तत्वदर्शी ब्रह्म-ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व-ज्ञान का उपदेश करेंगे। (३४)

Meaning:

Know that by complete surrender, inquiry and service, you will receive instruction from those who have gained knowledge through direct realization of the eternal essence.

Explanation:

In the previous shloka, Shri Krishna spoke about the realization of the eternal essence that is obtained through the sacrifice of knowledge. Here, he describes the method through which we should go about pursuing that knowledge.

Jnana yajna requires an external guidance; and this guidance is two-fold; two things are required. one is śastram; the scriptures which deals with the Self; because the other books do not deal with the Self; all the other books deal with only the external world because they are all objective sciences.

The second thing we require is; we require another one who helps you operate the śastram properly and that second factor is called guruḥu. So guru and śastram together will help me in gaining this knowledge; and therefore Arjuna go to a guru.

Secular education does not require deep respect for the teacher. The transmission of knowledge can be purchased simply by paying the teacher’s fees. However, spiritual edification is not imparted to the student by a mechanical teaching process, nor is it purchased for a price. It is revealed in the heart of the disciple by the Guru’s grace, when the disciple develops humility, and the Guru is pleased with the service attitude of the disciple.

When we use the word Guru, we have got several different concepts of guru, the initiating guru, the one who gives you a mantra upadēśa; it is wonderful alright, it purifies the mind alright; but it is never going to give you the knowledge aham brahmāsmi. So therefore, initiating gurus are useful for purification; inspiring gurus are useful for inspiration. So thus all gurus are useful; all gurus are required also; but the guru that Krishna is talking about is the teaching guru, the one who wants to communicate knowledge to the disciple and that is why when Arjuna wanted knowledge, Krishna did not function as an ajnani inspiring Guru. If Krishna has to inspire two minutes only required.

Krishna served Arjuna as a teaching guru means what systematic teaching of vedānta exactly like any other science; like physics, like chemistry, like mathematics, like economics; it is a systematic teaching and development, chapter after chapter. And Krishna did not say, Arjuna I am God; therefore you have no right to question, you have to believe me have faith; no, where teaching is involved, faith mere blind acceptance will not work; the student must be allowed to ask question.

Shree Krishna gives the answer in this verse. He says: 1) Approach a spiritual master. 2) Inquire from him submissively. 3) Render service to him.

Shri Krishna says that we should begin by approaching a teacher who has two key qualities. One, he should be a tattva-darshinaha. He should have realized the eternal essence himself first-hand. Second, he should be a jnyaaninaha, one who knows the technique of communicating this knowledge. Both qualities are essential and complementary. One without the other will not work.

Having approached the teacher, we should first completely surrender ourselves to him and accept him as our teacher. If we don’t do so then our ego comes into the mix and disrupts everything. The teachings will have no impact if such a thing occurs. We see this type of behaviour when someone approaches a teacher and ends up using that meeting to boast about one’s own knowledge rather than surrender to the teacher.

The Pañchadaśhī states: “Serve the Guru with a pure mind, giving up doubts. He will then bring you great happiness by bestowing knowledge of the scriptures and discrimination.” Jagadguru Shankaracharya stated: “Until you surrender to a Guru you cannot be liberated from the material energy.”

Next, we should have a thirst for inquiry about the eternal essence, which will be reflected by the questions we ask the teacher. Questions like: Who am I? How do I free myself of bondage? This is what the teacher should be able to answer. All our scriptures including the Upanishads, the Gita and the Bhagavatam are a dialogue between a teacher and student. Furthermore, we should not question about worldly matters like should I get married, should I take this job and so on. Liberation should be top priority.

Finally, we should continue building a relationship with the teacher through serving him. This will foster humility in us. It will also build a better connection and tuning between the teacher and the student. In the Gita, both Arjuna and Dhritaraashtra heard the Gita, but only Arjuna truly understood it. This is because Arjuna was in tune with Shri Krishna and Dhritaraashtra was not. Also, there is absolutely no room for a transactional or “coaching class” relationship between the teacher and student. Service is the only way.

And therefore it is not a half-an-hour business; for initiation maximum time taken is half-an-hour. Knowing is one thing; communication is totally another skill; and a guru enjoys the status of a guru only when he has got both knowledge and communication. And student must have curisity and faith.

Even Sant Jnyaaneshwar gained knowledge by serving his guru Nivruttinaath. He says “yogiraaja vinavane mana aale vo maaye” which means “I gained realization by serving my guru yogiraaja Nivruttinaatha”.

।। हिंदी समीक्षा ।।

अभी तक जो भी कर्म यज्ञ को हम ने पढ़ा और समझा, वह चित्त या आत्म शुद्धि तक की जीवन यात्रा के लिए प्रर्याप्त है। किंतु ब्रह्म को प्राप्त होना या ब्रह्मसिद्ध होना तभी संभव है जब कोई ब्रह्मसंध मार्गदर्शक हो।

सांसारिक ज्ञान किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से लिया जा सकता है, उस के लिए दक्षिणा भी दी जाती है। स्वाध्याय से या गुरुकुल जाने से भी यह प्राप्त होता है। आज कल जो ज्ञान स्कूल या कॉलेज में मिलता है, वह जीवन व्यापन का ज्ञान है।

परमेश्वर की प्राप्ति उस के स्वरूप का ज्ञान हुए बिना नही होती। अतएव परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर उस ज्ञान के अनुसार आचरण अथार्त कर्म करके परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के इस मार्ग या साधन को ज्ञान यज्ञ कहते है। इस को जानने वाला ही तत्वदर्शी होता है जो कर्म भी लोकसंग्रह के निमित कर्म कर्तव्य समझ कर ज्ञान एवम सम बुद्धि से बिना कर्ता भाव के करता है। ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष परमतत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन कराने वाले है। यह ही यज्ञ की विधि- विशेष के ज्ञाता है इन की शरण मे जाने एवम दण्डवत प्रणाम करके, अपने अहंकार को त्याग कर के इन की सेवा करके, निष्कपट भाव से अपनी शंकाओं का निवारण करते हुए ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। जो केवल शास्त्र वेत्ता है, किंतु तत्वदर्शी नही उन प्रवक्ताओं या ज्ञानी पुरुषों की शरण मे जाने से कार्य की सिद्धि प्राप्त नही होती।

अन्तःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी तीन प्रकार के होते हैं उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को श्रवणमात्र से तत्त्वज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारी को श्रवण मनन और निदिध्यासन करने से तत्त्वज्ञान होता है। कनिष्ठ अधिकारी तत्त्व को समझने के लिये भिन्न भिन्न प्रकार की शङ्काएँ किया करता है। उन शङ्काओं का समाधान करने के लिये वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि वहाँ केवल युक्तियों से तत्त्व को समझाया नहीं जा सकता। महापुरुष को दण्डवत् प्रणाम करने से उन की सेवा करने से और उन से सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे तत्त्वज्ञान का उपदेश देंगे इस का यह तात्पर्य नहीं है कि महापुरुष को इन सब की अपेक्षा रहती है। वास्तव में उन्हें प्रणाम सेवा आदि की किञ्चिन्मात्र भी भूख नहीं होती। यह सब कहने का भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा करता है और सरलतापूर्वक महापुरुष के पास जाकर रहता है तब उस महापुरुष के अन्तःकरण में उस के प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं जिस से साधक को बहुत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार उन के पास न रहे तो ज्ञान मिलने पर भी वह उसे ग्रहण नहीं कर सकेगा। वास्तव में ज्ञान स्वरूप का नहीं होता प्रत्युत संसार का होता है। संसार का ज्ञान होते ही संसार से सम्बन्धविच्छेद हो जाता है और स्वतःसिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो देते हैं पर उस से साधक को बोध हो ही जाय ऐसा निश्चित नहीं । श्रद्धा अन्तःकरण की वस्तु है परन्तु प्रणाम सेवा प्रश्न आदि कपट पूर्वक भी किये जा सकते हैं। इसलिये निष्कपट भाव से प्रश्न करने को कहा गया है।

शिष्यों को ज्ञान का उपदेश देने के लिये गुरु में मुख्यत दो गुणों का होना आवश्यक है (क) आध्यात्मिक शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान तथा (ख) अनन्त स्वरूप परमार्थ सत्य के अनुभव में दृढ़ स्थिति। इन दो गुणों को इस श्लोक में क्रमश ज्ञानिन और तत्त्वदर्शिन शब्दों से बताया गया है। केवल पुस्तकीय ज्ञान से प्रकाण्ड पंडित बना जा सकता है लेकिन योग्य गुरु नहीं। शास्त्रों से अनभिज्ञ आत्मानुभवी पुरुष मौन हो जायेगा क्योंकि शब्दों से परे अपने निज अनुभव को वह व्यक्त ही नहीं कर पायेगा। अत गुरु का शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मनिष्ठ होना आवश्यक है।

गुरु कैसा हो? इसके लिये हमें उन गुरु की आवश्यकता नही जिन्हें चेले बनाने का शौक हो। व्यक्ति गुरु भी कामना के साथ बनाते है तो कामना न पूरी होने पर गुरु बदल लेते है। गुरु अहम एवम कामना की पूर्ति के लिये चेला बनाते है जो चेला ज्यादा सेवा करे वह भला, बाकी जय जय कार करे।

गुरु तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध एवम मुक्त होना चाहिये। नित्य, शुद्ध, बुद्ध एवम मुक्त किसे माने।

1) प्रथम श्रोत्रिय -वेदशास्त्र एवम विशुद्ध बुद्धि हो, अर्थात जिसे ब्रह्म का ज्ञान या वेदों का ज्ञान रटी रटाई पुस्तक की भांति न हो कर जो स्वयं ज्ञानमय हो गया है एवम जो हर जिज्ञासा को समझ सके और निवारण कर सके।

2. जो निष्पाप हो, निष्पाप होने का अर्थ उस की वृतियां शांत एवम स्वभावविक हो। किसी भी परिस्थिति में उस अंतःकरण एक समान हो, न दुखी हो और न ही सुखी।

3. जो निष्काम हो, जिस में किसी भी स्थिति में किसी भी स्थिति की कामना न रहे।

4. जो अवृतिजन अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो जाये। अपने को ब्रह्म से पृथक जानने वाला वृति अर्थात मिथ्या ज्ञान का शिकार होता है।

5. जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाये उसे ब्रह्मविद कहते है। 200 ब्रह्मविद में एक ब्रह्मवितर होता है और करोड़ो में एक ब्रह्मवितम होता है। गुरु ब्रह्मवितम होना चाहिये अर्थात को ब्रह्म में लीन है, जिस में और ब्रह्म में कोई द्वेतभाव ही नही है।

सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने के योग्यता के अनुसार गुरु होते है, इसलिए वे उच्चतर ज्ञान के लिए और विषय के अनुसार बदलते रहते है। किंतु परा ज्ञान का गुरु एक ही होता है, इस के प्रति निष्ठा तभी बदलती है जब वह योग्य न हो।

बन्ध और मोक्ष दोनों बुद्धि के गुण हैं। इन्हें मूढजन भ्रान्तिवश आत्मस्वरूप पर उसी प्रकार आरोपित करते हैं, जैसे मेघ के द्वारा दृष्टि के ढक जानेपर सूर्य को ढका हुआ कहा जाता है । ब्रह्म तो अक्षय, अद्वय, असंग तथा चैतन्य-स्वरूप है। ब्रह्मवितम भी वही है।

जो खुद भटका हुआ है वह क्या मार्ग दिखायेगा। गुरु को चेले की जरूरत उस को निष्काम होने से रोक देती है। गुरु को ज्ञान देने की चाहत भी उस को निष्काम होने से रोक देती है। गुरु को पद, आश्रम, सम्मान की कामना निष्पाप होने से रोक देती है। गुरु के वाणी से ही नही, सानिध्य से वातावरण शुद्ध हो जाता है, उसे श्रृंगार की, भूख की, स्थान की, सम्मान की आवश्यकता कहा होती है। वह स्वयं में रमता है, इसलिये जो उस के साथ है, उसे गुरु की आवश्यकता है, गुरु को नही। समर्पित उसे होना है, गुरु को नही। ऐसे गुरु की सेवा से ही ज्ञान मिल जाता है, क्योंकि वह कब कृपा बरसा से पता नही किन्तु कृपा मिले, यह भी कामना शिष्य के समर्पण में न हो।

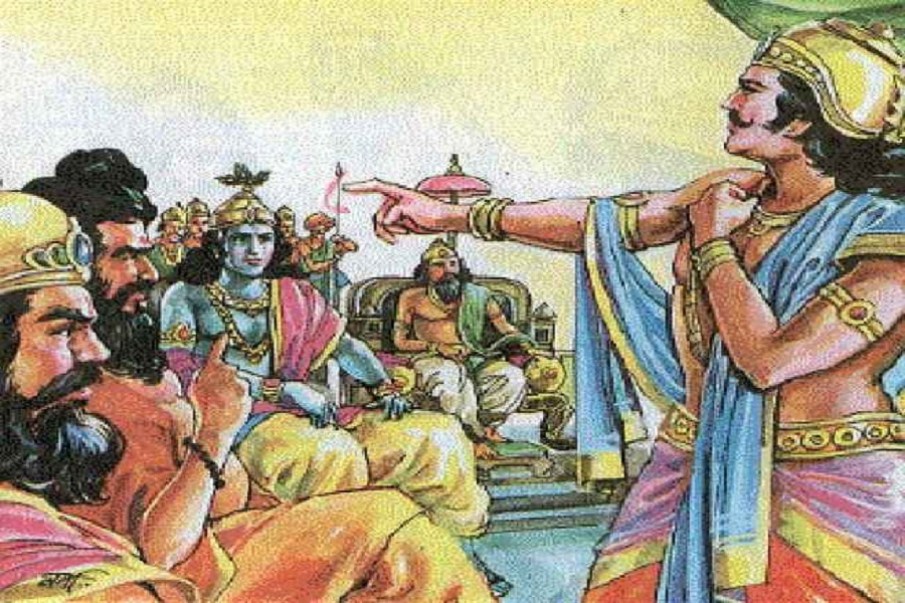

जब ऐसा गुरु मिल जाये तो मुमुक्षु बन जाओ, कंडे की आग को फूक मारोगे तो जलेगी, ढोलक पर थाप मारोगे तो बजेगा, वैसे शांत भाव से जिज्ञासु बनोगे तो ज्ञान मिलेगा। अहम, कामना और आसक्ति के साथ गुरु से ज्ञान लेने पर स्थिति दुर्योधन या रावण जैसी होगी, जिसे शाब्दिक ज्ञान तो भरपूर है किंतु अंत करण दूषित प्रवृतियों से भरा हुआ है।

जिज्ञासु के मन मे जिज्ञासा होती है, कोई तर्क नही, कोई ज्ञान से तुलना नही, कोई वाद विवाद नही। जिस से अंतःकरण में शांति हो जाये, जिस से जिज्ञासा शांत हो जाये, वह ही मुमुक्षु की जिज्ञासा है। यदि गुरु की किसी बात को अपने ज्ञान से तुलना कर के समझते है तो यह अहम वृति के शांत करने के समान है और गुरु से किसी बात पर तर्क करते है तो भोक्तत्व एवम कर्तृत्त्व भाव का परिचायक है।

गुरु एवम शिष्य के गुण यदि मेल नही खाते तो स्थिति धृष्टराष्ट्र जैसी होती है जिस ने गीता पूरी सुनी किन्तु ज्ञान को प्राप्त न कर सका। तत्वदर्शी से ज्ञान लेने से पूर्व आप मे श्रद्धा एवम विस्वास यदि न हो तो आप उस के वचन को अपने विचारों, तर्कों एवम कामनाओं के अनुरूप नही पा कर त्याग देते है। ज्ञान की अच्छी बांते लगभग हर अनुभवी एवम शिक्षित व्यक्ति कर लेता है, किन्तु जिस ने ज्ञान को आत्मसात किया हो वो ही तत्वदर्शी बन सकता है। अतः गुरु के प्रति श्रद्धा, सेवा एवम विश्वास बहुत जरूरी है

तत्वदर्शी ही ब्रह्म के दिव्य रूप एवम दिव्य कर्म को जानता है उस की शरण मे जाने से वो अपने शिष्य को इस का दर्शन भी करा सकता है। योग्य गुरु एवम शिष्य के रूप में हमारे सामने रामकृष्ण परमहंस एवम विवेकानंद, समर्थ रामदास एवम शिवा जी महाराज, निवृत्तिनाथ एवम संत ज्ञानेश्वर ऐसे कई उदाहरण सामने है जिस में गुरु ने अपने शिष्यों को तत्वदर्शी बना कर महान कर संसार मे महान आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर दिया।

कृष्ण का यह कथन आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि निष्काम कर्मयोगी कर्म करते करते स्वयं ही तत्वदर्शन को प्राप्त होता है और यदि उसे गुरु मिल जाये तो परमात्मा दर्शन का मार्ग शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है।

अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु माना किन्तु शर्त के साथ कि वो युद्ध नही करेगा। इसलिये भगवान भी तत्वदर्शी होते हुए भी अर्जुन को किसी तत्वदर्शी से ज्ञान प्राप्त करने को शरणागत भाव से ग्रहण करने को कहते है। वे अर्जुन की प्रत्येक जिज्ञासा का उत्तर भी देते है।

तत्त्वज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन कर के अब हम तत्त्वज्ञान का वास्तविक माहात्म्य आगे पढ़ेंगे।

।।हरि ॐ तत सत।। 4.34।।

Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)