।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 03.13 ।।

।। अध्याय 03. 13 ।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.13॥

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

“yajña-śiṣṭāśinaḥ santo,

mucyante sarva-kilbiṣaiḥ,..।

bhuñjate te tv aghaḿ pāpā,

ye pacanty ātma-kāraṇāt”..।।

भावार्थ :

यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं किन्तु अन्य लोग जो अपने इन्द्रिय-सुख के लिए ही भोजन पकाते हैं, वे तो पाप ही खाते हैं ॥१३॥

Meaning:

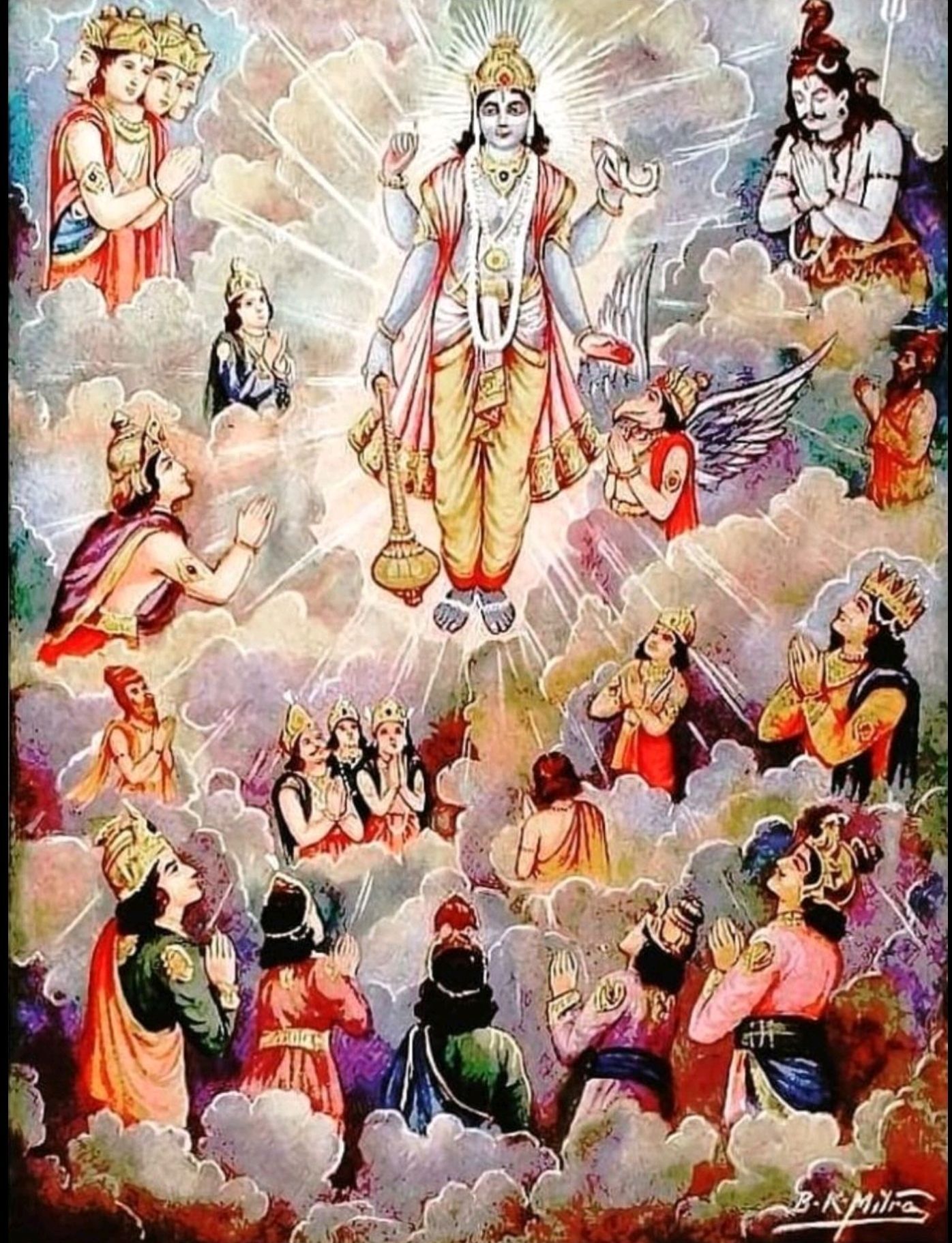

Those wise individuals who consume the remains of yajna, they are liberated from all sins. But those sinful ones who cook only for themselves, they consume only sin.

Explanation:

In the previous shloka, Shri Krishna began the topic of the three levels of action. We saw that in the first level, the individual does not perform any action and only consumes, he is doing papam like thief. In this shloka, Shri Krishna explains the second and third levels of action.

Selfish action is the second level of action. In this level, the individual only thinks about himself. His vision is very narrow and limited.

In the Vedic tradition, food is cooked with the consciousness that the meal is for the pleasure of God. A portion of the food items is then put in a plate and a verbal or mental prayer is made for the Lord to come and eat it. After the offering, the food in the plate is considered prasad (grace of God). All the food in the plate and the pots is then accepted as God’s grace and eaten in that consciousness. Other religious traditions follow similar customs. Christianity has the sacrament of the Eucharist, where bread and wine are consecrated and then partaken. Shree Krishna states in this verse that eating prasad (food that is first offered as sacrifice to God) releases one from sin, while those who eat food without offering commit sin. It is like Karmyogi does work and work generated results. He should not enjoy or put his rights on entire result but to use for benefit of others, He should enjoy the result to the extent of his necessity as prasadam.

Those people who convert their life into a worship, and receive the consequence as isvaraprasada, yajna siṣṭam. Yajna siṣṭam means isvaraprasada; siṣṭam means remnant. If some human beings eat and leave something in his plate, that is called yechil, that we are not supposed to eat; but when we offer something to the Lord or a mahatma, after you offer to the Lord or offer to a Mahatma and when you take back the very same thing is not called yechil, it is yajna siṣṭam; prasadaḥ; those who take all the karma phalams as yajna siṣṭam, all the karma phalams as prasada, and eat that, eat means enjoy, experience that, what is the benefit of that he becomes free from all the papams. He becomes free from all the papams.

The third level and highest level of action is that of selfless action. The individual who works selflessly seldom thinks about himself. His vision is broad : he is always thinking about how to act such that his family will benefit, his employer will benefit, his nation will benefit and so on. He always treats others with respect, and as partners in collectively achieving the highest possible goal. Shri Krishna says that by working in this highest level of action, such “wise individuals” are “liberated from all sins”.

The world considers success as material prosperity; whereas karma yōgi does not consider material prosperity as success; not that he is rejects material prosperity, it may come; it may not come; but his focus is on inner purification. Material prosperity is secondary result; which may or may not come; the primary result is citta śodhakam, mukthi sadakam.

If you dictate your life to the Lord, and if you consider material prosperity as subservient to spiritual growth; then your karma yōga will lead to mental purity; which mental purity will promote mukti sadakam. And therefore the third angle is karma yōga as inner purifier. And that is why we say there is no failure in karma yōga, which we saw in the second chapter.

Another mark of this individual that he treats everything that he possesses as materials to be used in a yajna. Which means that he does not consider anything as “mine” – everything belongs to the higher ideal (family, company, nation etc). So therefore, he is more than happy to partake in what’s left after everyone else has consumed their share of the fruits of the yagna. Our natural tendency is to make a grab for our share and then let others worry about theirs. But this individual, keeping sight of the higher ideal at all times, ensures that others are taken care of before taking care of him.

So what does this mean for us? When we perform any action every day, let us make an attempt to gauge the level of the action being performed by us. Is it selfish? selfless? or are we so lazy that we are not acting at all?

।। हिंदी समीक्षा ।।

पिछले श्लोक में हम ने जाना की देव हमेशा कर्म के फल के रूप में देते रहते है, जो आसक्ति भाव से अपने हिस्से से भी ज्यादा रखने की इच्छा रखता है या बिना कर्म किए किसी वस्तु पर अपना हक जताता है, वो उस अतिरिक्त हिस्से के लिए चोर है।

प्रकृति हमे हमारे कर्म के प्रयासों के अनुसार भौतिक सुविधाएं प्रदान करती है।कर्मयोगी को कितना रखना चाहिए यह हमारे कर्म के प्रयास की आवश्यकता पर निर्भर है किंतु उस पर आसक्ति कदाचित्त भी नही होनी चाहिए। कर्म करते या उस के फल को प्राप्त करते समय मोह नही होना चाहिए। क्योंकि सृष्टि की रचना के समय देव यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल एवम पृथिवी तथा जीव बना कर ब्रम्हा जी दोनों को परस्पर सहयोग के साथ रहने को कहा था।

इस को रूपक के तौर पर कहा गया है, कर्म के प्रयास से जो भी फल हमे प्राप्त होते है अर्थात जो भी अन्न हम अपने भोजन के लिए पकाते है, उस फल पर अधिकार परमात्मा का होता है। अतः उसे परमात्मा को ही समर्पित कर के प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। मंदिर में जब प्रसाद चढ़ाते है तो स्वयं अल्प ही लेते है और उस अधिकतर भाग अन्य लोगो में बांट देते है। इसी प्रकार कर्म के प्रयास से जो भी प्राप्त हो, उस में जो आवश्यक है, प्रसाद समझ कर ग्रहण करे और शेष जरूरत मंद लोगो से शेयर करे।

हम जब कर्म करते है तो प्रकृति देव द्वारा हमे अन्न, धन धान्य, सुख सुविधा प्रदान करती है। हमे यह मान कर चलना चाहिए कि नित्य यहां कुछ भी नही। जीव यहां खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही जाता है। उस के साथ जब तक हमारी मोह, लोभ एवम लालसा जुड़ी रहेगी तब तक वो संस्कार बन कर पुनः आती रहेगी। हम को इस संसार ठीक ढंग से कर्म करने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम आसक्ति का भाव त्याग दें। दूसरी बात यह कि हमें अपने आप को कर्म से एक नहीं कर देना चाहिए। हम एक साक्षी के समान रहें और अपना काम करते चलें।

मेरे गुरुदेव कहा करते थे, “अपने बच्चों के प्रति वही भावना रखो, जो एक दाई की होती है” वह तुम्हारे बच्चे को गोद में लेती है, उसे खिलाती है और उसको इस प्रकार प्यार करती है, मानो वह उसी का बच्चा हो। पर ज्यों ही तुम उसे काम से अलग कर देते हो, त्यों ही वह अपना बोराबिस्तर समेट तुरन्त घर छोड़ने को तैयार हो जाती है। उन बच्चों के प्रति उसका जो इतना प्रेम था, उसे वह बिलकुल भूल जाती है। एक साधारण दाई को तुम्हारे बच्चों को छोड़कर दूसरे के बच्चों को लेने में तनिक भी दुःख न होगा। तुम भी अपने बच्चों के प्रति यही भाव धारण करो। तुम्हीं उनकी दाई हो–और यदि तुम्हारा ईश्वर में विश्वास है, तो विश्वास करो कि ये सब चीजें, जिन्हें तुम अपनी समझते हो, वास्तव में ईश्वर की हैं। अत्यन्त कमजोरी कभी कभी बड़ी साधुता और सबलता का रूप धारण कर लेती है। यह सोचना कि मेरे ऊपर कोई निर्भर है तथा मैं किसी का भला कर सकता हूँ, अत्यन्त दुर्बलता का चिह्न है। यह अहंकार ही समस्त आसक्ति की जड़ है, और इस आसक्ति से ही समस्त दुःखों की उत्पत्ति होती है।

ईश्वर जो भी अन्न, जल एवम सुख समृद्धि आदि कर्म करने पर प्रदान करता है, उसे ईश्वर का प्रसाद मान कर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद का अर्थ है जो ईश्वर की कृपा से प्रदान हुआ।

हमें अपने मन को यह भली भाँति समझा देना चाहिए कि इस संसार में हमारे ऊपर कोई भी निर्भर नहीं है। एक भिखारी भी हमारे दान पर निर्भर नहीं। किसी भी जीव को हमारी दया की आवश्यकता नहीं, संसार का कोई भी प्राणी हमारी सहायता का भूखा नहीं। सब की सहायता प्रकृति से होती है। यदि हममें से लाखों लोग न भी रहें, तो भी उन्हें सहायता मिलती रहेगी। तुम्हारे हमारे न रहने से प्रकृति के द्वार बन्द न हो जायेंगे। दूसरों की सहायता करके हम जो स्वयं शिक्षा लाभ कर रहे हैं, यही तो हमारे तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है। जीवन में सीखने योग्य यही सब से बड़ी बात है। जब हम पूर्ण रूप से इसे सीख लेंगे, तो हम फिर कभी दुःखी न होंगे; तब हम समाज में कहीं भी जाकर उठ-बैठ सकते हैं, इस से हमारी कोई हानि न होगी। तुम चाहे विवाहित हो, तुम्हारे दल के दल नौकर हों, बड़ा भारी राज्य हो, पर यदि तुम इस तत्व को हृदय में रखकर कार्य करते हो कि यह संसार मेरे भोग के लिए नहीं है और इसे मेरी सहायता की कतई आवश्यकता नहीं, तो यह सब रहने पर भी तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। हो सकता है, इसी साल तुम्हारे कई मित्रों का निधन हो गया हो। तो क्या भला संसार उनके फिर वापस आने के लिए रुका हुआ है? क्या इसकी गति शिथिल हो गयी है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यह तो जारी ही है। अतएव अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम्हें इस संसार के लिए कुछ करना है। संसार को तुम्हारी सहायता की तनिक भी आवश्यकता नहीं। मनुष्यों का यह सोचना निरी मूर्खता है कि वह संसार की सहायता के लिए पैदा हुआ है। यह केवल अहंकार है। निरी स्वार्थपरता है, जो धर्म की आड़ में हमारे सामने आती है। जब तुम्हारे मन में इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारे स्नायुओं और मांसपेशियों तक में यह शिक्षा भलीभाँति भिद जायगी कि संसार तुम्हारे अथवा अन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तो कर्म से तुम्हें फिर किसी प्रकार की दुःखरूपी प्रतिक्रिया न होगी। यदि तुम किसी मनुष्य को कुछ दे दो और उससे किसी प्रकार की आशा न करो, यहाँ तक कि उससे कृतज्ञता प्रकाशन की भी इच्छा न करो, तो यदि वह मनुष्य कृतघ्न भी हो, तो भी उसकी कृतघ्नता का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर न पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो कभी किसी बात की आशा ही नहीं की थी और न यही सोचा था कि तुम्हें उससे बदले में कुछ पाने का अधिकार है। तुमने तो उसे वही दिया, जो उसे प्राप्य था। उसे वह चीज अपने कर्म से ही मिली, और अपने कर्म से ही तुम उसके दाता बने। यदि तुम किसी को कोई चीज दो, तो उसके लिए तुम्हें घमण्ड क्यों होना चाहिए? तुम तो केवल उस धन अथवा दान के वाहक मात्र हो, और संसार अपने कर्मों द्वारा उसे पाने का अधिकारी है। फिर तुम्हें अभिमान क्यों होना चाहिए? जो कुछ तुम संसार को देते हो, वह आखिर है ही कितना? जब तुममें अनासक्ति का भाव आ जायगा, तब फिर तुम्हारे लिए न तो कुछ अच्छा रह जायगा, न बुरा। वह तो केवल स्वार्थपरता ही है, जिसके कारण तुम्हें अच्छाई या बुराई दिख रही है। यह समझना बहुत कठिन है, परन्तु धीरे धीरे समझ सकोगे कि संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे ऊपर तब तक अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, जब तक कि तुम स्वयं ही उसे अपना प्रभाव डालने दो। मनुष्य की आत्मा के ऊपर किसी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता, जब तक कि वह मनुष्य स्वयं अपने को गिराकर मूर्ख न बना ले तथा उस शक्ति के वश में न हो जाय। अतएव अनासक्ति के द्वारा तुम किसी भी प्रकार की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हो और उसे अपने ऊपर प्रभाव डालने से रोक सकते हो। यह कह देना बड़ा सरल है कि जब तक तुम किसी चीज को अपने ऊपर प्रभाव न डालने दो, तब तक वह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। परन्तु जो सचमुच अपने ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देता, तथा बहिर्जगत् के प्रभावों से जो न सुखी होता है, न दुःखी–उसका लक्षण क्या है? वह लक्षण यह है कि सुख अथवा दुःख में उस मनुष्य का मन सदा एकसा रहता है, सभी अवस्थाओं में उसकी मनोदशा समान रहती है। यह आत्मशुद्धि एवम चित्तशुद्धि की ओर बढ़ाया हुआ कदम होगा।

अतः जब कर्म के फल से देव प्रदान करे तो अपने लिए जितना आवश्यक है उतना रखे बाकी अन्य के उपयोग के लिए छोड़ दे। प्रकृति की वस्तु को खराब करना, व्यर्थ करना भी पाप है। भोजन जितना आवश्यक है, उतना ही करे। भोजन सात्विक और शाकाहार ही करना चाहिए। अतिरिक्त अन्य के उपयोग के लिए छोड़ दे। जो झूठा भोजन छोड़ते है, वह पाप ही करते है।

जीवन के संसार की प्रत्येक वस्तु जो हमे उपलब्ध होती है उस के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, समस्त मुझे मिले की जगह बांट कर खाने या उपयोग की भावना होनी चाहिये, आवश्यकता से अधिक का संग्रह करने की भावना न हो, जीवन की आवश्यकता पूर्ति के प्रसाद समझ कर उपभोग हो, न कि इन के संग्रह के लिये जीवन हो। भोजन जीवन की सुरक्षा के लिये होता है किंतु जब भोजन के लिये जीवन आधार हो जाये तो यह कर्म बन्धन का प्रारम्भ है। अपने भाग से अधिक की आशा रखना, बिना कर्म किये पाने की आशा रखना, जो मिला है उस मे संतुष्टि न रख कर अधिक की आशा रखना आदि इस सृष्टि यज्ञ चक्र के प्रति कृतघ्नता है, जो कर्म बन्धन का कारण है।

कर्म करे, व्यापारी व्यापार कर के या डॉक्टर इलाज कर के खूब कमाए किन्तु अपने लिए उतना ही रखे जितना जरूरी है। यदि डॉक्टर जितनी फीस होनी चाहिये उस से अधिक लेता है या व्यापारी जितना वस्तु का विक्रय मूल्य होता है उस से अधिक लेता है तो यह उस की लालसा बिना कर्म किये ज्यादा पाने की होगी और यह पाप ही है। उस के पर यह बंधक कारी ऋण है जिसे के कारण उसे मुक्ति नही मिल सकती।

जिन्होंने यज्ञ किया, भजन किया और आरती भी की और अंत मे कुछ पाने की लालसा हो गई अर्थात जहां से यात्रा शुरू की, उसी स्थान पर पुनः खड़े हो गए। पूरा जीवन जिये, कर्म किये, कीर्तिमान स्थापित किये किन्तु लालसा धन संग्रह एवम लोक में नाम कमाने की उत्पन्न हो गई, मानो मनुष्य जन्म की यात्रा जहां से शुरू की, वही आ कर समाप्त हो गई, आगे बढे ही नही।

यदि कोई व्यक्ति यह सोच कर कर्म नही करता कि देव तो देते ही है और कुछ कर्म योगी जो संसार के लिए काम कर रहे है और वो बिना काम किये ही अपना नाम, शौहरत और धन इकट्ठा करता है तो पाप का ही संग्रह कर रहा है। यह पाप उसे मुक्ति नही दिला सकता। महाभारत में दुर्योधन की लालसा को इस रूप में माना जा रहा है।

।। हरि ॐ तत सत ।।3.13।।

Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)