।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 03.09 ।। Additional II

।। अध्याय 03. 09 ।। विशेष II

।। कर्तव्य कर्म और व्याध कथा।। विशेष 3.09।।

कर्तव्य कर्म पर एक कथा है जो कर्तव्य भाव से किसी भी कार्य को प्रमाणित करती है।आज के युग मे यदि हम अपने व्यवसाय के लिए झूठ बोलते है किन्तु उस का हेतु धोखा न हो कर अपने व्यवसाय के अनुसार उस व्यक्ति को अपनी सेवा देना है जो आप के पास आया है तो कर्तव्य ही है। वकील, CA का व्यवसाय ऐसा ही है किंतु यदि हम झूठ बोल कर भी धन कमाते है और व्यक्तिगत लाभ न लेते हुए परोपकार में लगाते है तो यह कर्तव्य पालन है। वकील हो या राजनेता यदि कूटनीति से कार्य नही करे तो सफल नहीं होते, किंतु वह यदि जनहित में निस्वार्थ भाव में लोकसंग्रह के लिए कर्म है तो वह देव पूजन के लिए किया हुआ यज्ञ ही है।

भगवान श्री कृष्ण के कार्य की समीक्षा इस का ज्वलंत उदाहरण हो सकता है। निस्वार्थ भाव से लोकसंग्रह के लिए किया हुआ कार्य विहित कर्म है और स्वार्थ और तामसी भाव से लिया कार्य ही निषिद्ध कर्म होता है।

परोपकार भी बिना व्यक्तिगत आकांक्षा के साथ होना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिये हमें हमारे क्षेत्र में पारंगत होना चाहिए इस लिए कर्म में कोई आलस्य या प्रमाद न हो और कर्म करते हुए आनंद को अपने अंदर ले तो ही धीरे धीरे अनाशक्ति की ओर हम बढ़ते हुए मुक्त होंगे।

कथा और व्याध गीता

एक तरुण संन्यासी किसी वन में गया। वहाँ उसने दीर्घ काल तक ध्यान-भजन तथा योगाभ्यास किया। अनेक वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक दिन जब वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था, तो उसके ऊपर वृक्ष से कुछ सूखी पत्तियाँ आ गिरीं। उसने ऊपर निगाह उठायी, तो देखा कि एक कौआ और एक बगुला पेड़ पर लड़ रहे हैं। यह देखकर संन्यासी को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, “यह क्या! तुम्हारा इतना साहस कि तुम ये सूखी पत्तियाँ मेरे सिर पर फेंको?” इन शब्दों के साथ संन्यासी की क्रुद्ध आखों से आग की एक ज्वाला-सी निकली, और वे बेचारी दोनों चिड़ियाँ उससे जलकर भस्म हो गयीं। अपने में यह शक्ति देखकर वह संन्यासी बड़ा खुश हुआ; उसने सोचा, “वाह, अब तो मैं दृष्टि मात्र से कौए-बगुले को भस्म कर सकता हूँ।” अतः मैं एक महान योगी हूं, जिस के सामने इस संसार को झुकना चाहिए। यह अहम उस के तप की गिरावट था, जिस को उस में अपने चरित्र में आम व्यक्ति की भांति धारण कर लिया था।

कुछ समय बाद भिक्षा के लिए वह एक गाँव को गया। गाँव में जाकर वह एक दरवाजे पर खड़ा हुआ और पुकारा, “माँ, कुछ भिक्षा मिले।” भीतर से आवाज आयी, “थोड़ा रुको, मेरे बेटे।” संन्यासी ने मन मे सोचा, “अरे दुष्टा, तेरा इतना साहस कि तू मुझसे प्रतीक्षा कराये! अब भी तू मेरी शक्ति नहीं जानती?”

संन्यासी ऐसा सोच ही रहा था कि भीतर से फिर एक आवाज आयी, “बेटा, अपने को इतना बड़ा मत समझ। यहाँ न तो कोई कौआ है और न बगुला।” यह सुनकर संन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद अन्त में घर में से एक स्त्री निकली और उसे देखकर संन्यासी उसके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, “माँ, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ?” स्त्री ने उत्तर दिया, “बेटा, न तो मैं तुम्हारा योग जानती हूँ और न तुम्हारी तपस्या। मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी देर रोका था कि मेरे पतिदेव बीमार हैं और मैं उनकी सेवा-सुश्रुषा में संलग्न थी। यही मेरा कर्तव्य है। सारे जीवन भर मैं इसी बात का यत्न करती रही हूँ कि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निबाहूँ। जब मैं अविवाहित थी, तब मैंने अपने माता पिता के प्रति कन्या का कर्तव्य किया और अब जब मेरा विवाह हो गया है, तो मैं अपने पतिदेव के प्रति पत्नी का कर्तव्य करती हूँ। बस यही मेरा योगाभ्यास है। अपना कर्तव्य करने से ही मेरे दिव्य चक्षु खुल गये हैं, जिस से मैंने तुम्हारे विचारों को जान लिया और मुझे इस बात का भी पता चल गया कि तुमने वन में क्या किया है। यदि तुम्हें इस से भी कुछ उच्चतर तत्व जानने की इच्छा है, तो अमुक नगर के बाजार में जाओ, वहाँ तुम्हें एक व्याध मिलेगा। वह तुम्हें कुछ ऐसी बातें ज्ञान की बतलायेगा, जिन्हें सुनकर तुम बड़े प्रसन्न होगे।”

संन्यासी ने विचार किया, “भला मैं उच्च कोटि का सन्यासी, जीव हत्या कर के अपना पेट पालने वाले उस शहर में उस व्याध के पास क्यों जाऊँ?” परन्तु उसने अभी जो घटना देखी, उसे सोचकर उस की आँखें कुछ खुल गयीं। अतएव वह उस शहर को गया। जब वह शहर के नजदीक आया, तो उसने दूर से एक बड़े मोटे व्याध को बाजार में बैठे हुए और बड़े बड़े छुरों से मांस काटते हुए देखा। वह लोगों से अपना सौदा कर रहा था।

संन्यासी ने मन ही मन सोचा, “हरे ! हरे ! क्या यही वह व्यक्ति है, जिससे मुझे शिक्षा मिलेगी? दिखता तो यह शैतान का अवतार है!” इतने में व्याध ने संन्यासी की ओर देखा और कहा, “महाराज, क्या उस स्त्री ने आपको मेरे पास भेजा है? कृपया बैठ जाइये। मैं जरा अपना काम समाप्त कर लूँ।” संन्यासी ने सोचा, “यहाँ मुझे क्या मिलेगा?” खैर, वह बैठ गया। इधर व्याध अपना काम लगातार करता रहा और जब वह अपना काम पूरा कर चुका, तो उसने अपने रुपये पैसे समेटे और संन्यासी से कहा, “चलिये महाराज, घर चलिये।” घर पहुँचकर व्याध ने उन्हें आसन दिया और कहा, “आप यहाँ थोड़ा ठहरिये।” व्याध अपने घर में चला गया। उसने अपने वृद्ध माता पिता को स्नान कराया, उन्हें भोजन कराया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो कुछ कर सकता था, किया। उसके बाद वह उस संन्यासी के पास आया और कहा, “महाराज, आप मेरे पास आये हैं। अब बताइये, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?” संन्यासी ने उससे आत्मा तथा परमात्मा सम्बन्धी कुछ प्रश्न किये और उनके उत्तर में व्याध ने उसे जो उपदेश दिया, वही महाभारत में “व्याध-गीता’ के नाम से प्रसिद्ध है।

कर्म में आसक्ति न हो, तो वर्णाश्रम के अनुसार प्रकृति के नियत कर्म करने से मन मे कामना एवम अहम का आवेक शांत होने लगता है। जितना कर्म करेंगे, वह लोकसंग्रह के लिये होगा अतः कर्म बन्धन भी नही होगा और पूर्व के कर्मो का क्षय भी हो जाएगा।

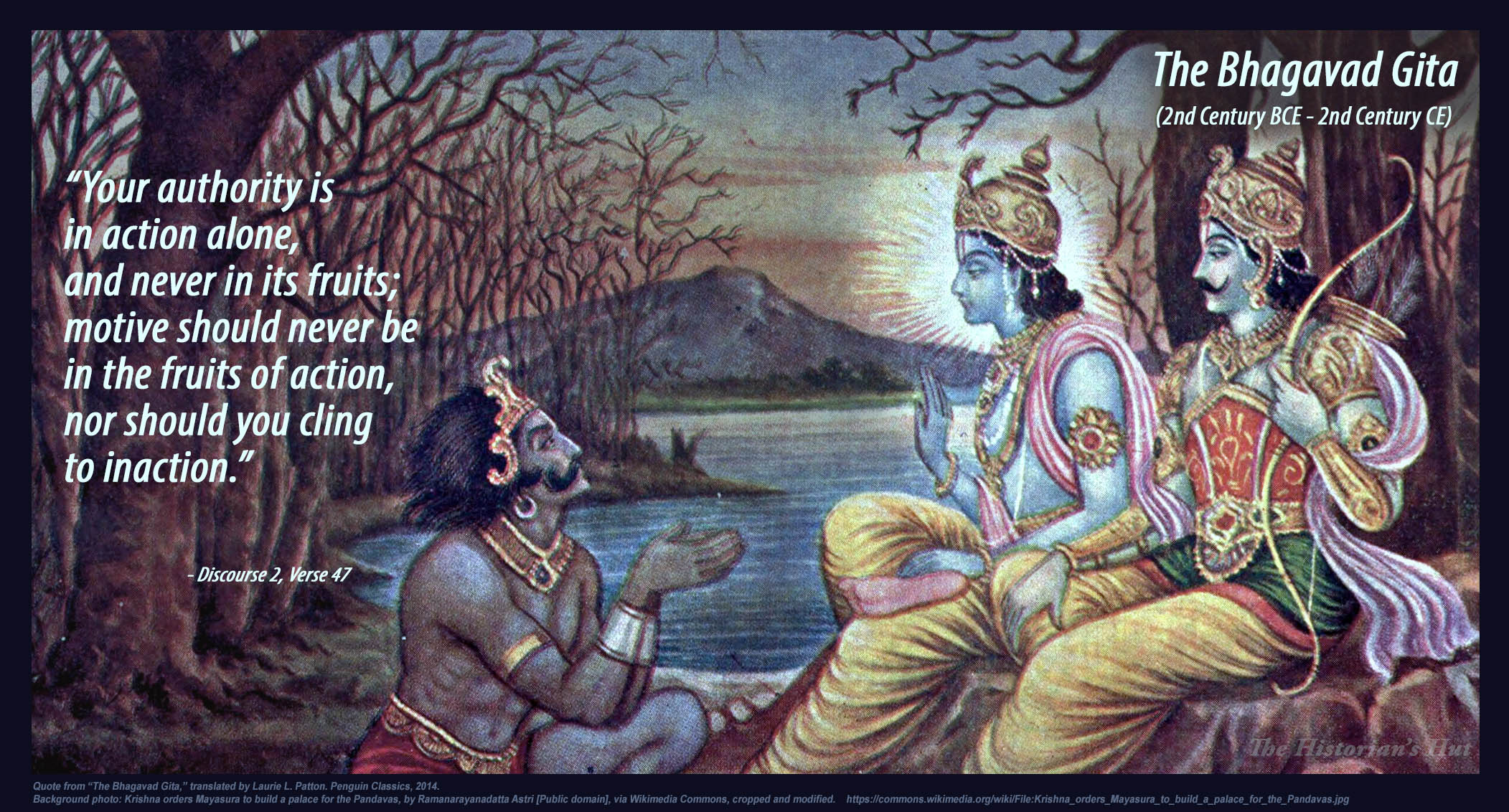

“व्याध-गीता’ में हमें वेदान्त दर्शन की बहुत उच्च बातें मिलती हैं।

।। हरि ॐ तत सत ।। विशेष 3.09 ।।

Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)