।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 03.07 ।।

।। अध्याय 03. 07 ।।

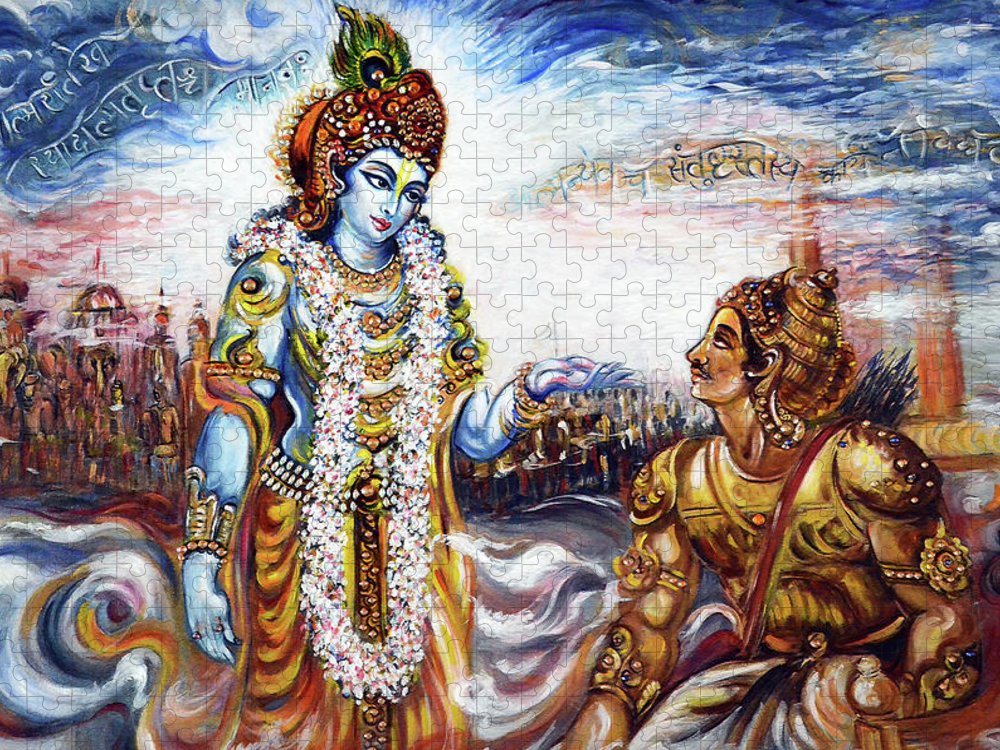

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.7॥

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।

कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥

“yas tv indriyāṇi manasā,

niyamyārabhate ‘rjuna..।

karmendriyaiḥ karma-yogam,

asaktaḥ sa viśiṣyate”..।।

भावार्थ :

हे अर्जुन! जो मनुष्य मन के द्वारा इन्द्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म-योग (निष्काम कर्म-योग) का आचरण करता है, वही सभी मनुष्यों में अति-उत्तम मनुष्य है॥ ७॥

Meaning:

But one who controls his senses by his mind, O Arjuna, and performs karma yoga with his organs-of-action without attachment – that individual is superior.

Explanation:

The word karm yog has been used in this verse. It consists of two main concepts: karma (occupational duties) and Yog (union with God). Hence, a karm yogi is one who performs worldly duties while keeping the mind attached to God. Such a karm yogi is not bound by karma even while performing all kinds of works. This is because what binds one to the law of karma is not actions, but the attachment to the fruits of those actions. And a karm yogi has no attachment to the fruits of action. On the other hand, a false renouncing renounces action, but does not forsake attachment, and thus remains bound in the law of karma. Shree Krishna says here that a person in household life who practices karm yog is superior to the false renouncing who continues to dwell on the objects of the senses in the mind.

In the previous shloka, we saw that repressing our urges and giving up actions does not work. A different approach is needed to clean our vasanaas and selfish desires. In this shloka, Shri Krishna says that we should not give up actions – instead, we should give up attachment.

Kripalu Maharaj says that “When one works in the world with the body, but keeps the mind attached to God, know it to be karm yog. When one engages in spirituality with the body, but keeps the mind attached to the world, know it to be hypocrisy.”

Giving up attachment is a technique unto itself, and this chapter goes into a lot of detail on that topic. To begin with, this shloka informs us that we need to arm ourselves with two weapons: discrimination or “viveka”, and dispassion or “vairagya”.

Let first look at discrimination. If we have followed the teaching so far, we know that material objects are temporary and are not the true sources of happiness. But it is extremely easy to forget this teaching, especially if we have strong vasanaas and desires.

Therefore, we have to constantly arm ourselves with the weapon of discrimination by being always aware and alert about our thoughts and emotions. And we have to be especially alert when we are around objects that we are attached to. For a simple example take food: it could be chocolates for the sweet tooth person, fried food for the obese person etc.

Next comes dispassion. If we constantly practice discrimination, dispassion will happen automatically. Objects, people and situations will begin to lose their hold on us. Dispassion will prevent our energy from rushing out into the world of material objects through our senses. This is what the shloka means by the phrase “one who controls his senses by his mind.”

Finally, once the mind has gained back control over the senses, then the energy that once rushed out through our senses can be channelled into performing karma yoga. The next shloka will go deeper into what Shri Krishna means by karma yoga.

Instead of becoming a pseudo transcendentalist for the sake of wanton living and sense enjoyment, it is far better to remain in one’s own business and execute the purpose of life, which is to get free from material bondage and enter into the kingdom of God. The prime svartha-gati, or goal of self-interest, is to reach Vishnu. The whole institution of varna and asrama is designed to help us reach this goal of life. A householder can also reach this destination by regulated service in Krishna consciousness. For self-realization, one can live a controlled life, as prescribed in the sastras, and continue carrying out his business without attachment, and in that way make progress. A sincere person who follows this method is far better situated than the false pretender who adopts show-bottle spiritualism to cheat the innocent public. A sincere sweeper in the street is far better than the charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living.

As a grihasthā, as an active person in society, let him regulate his sense organs first; even though grihasthā is given a freedom to fulfil his artha-kāma, artha kāma means what, artha means security, money, possessions, house, status etc. name, fame, they are all security; and kāma means entertainment. So śāstrā gives freedom to fulfil the artha-kāma desire only in Grihasthāśrama and not in Sanyāsa āśrama and and sanyāsa āśrama is exclusively meant for fulfilling mōkṣaḥ desire only. Not for fulfilling artha-kāma desire. Therefore let a grihasthā fulfil his worldly desires but under one condition; what is that; indriyāṇi niyamya; by regulating the sense organs, which means, without violating dharma, morality.

Everybody is given freedom to enjoy physical pleasures; sensory pleasures, intellectual pleasures, emotional pleasures; the legitimate fulfilment of pleasures cannot be beyond limits. And therefore, regulating, avoiding indulgence. Avoiding excesses, sensory excesses and how do you control the sense organs; manasā; manasā means by discrimination, by discrimination, what is right, and what is wrong and what is moderate and what is not moderate, the intellect must assess and judge and decide; controlling the mind; controlling is not suppression. Controlling is regulating.

Remember the example of a river; if you stop a river, it is suppression; the water will increase, increase and increase, the pressure will mount up a time will come when it will break the bund and flood the whole place. At the same time if you do not stop the river, the water may be wasted, it may just flow into the ocean without benefitting anyone; that is also wastage of water. So that is also not correct; stopping also is not correct; and what is the correct thing; regulation of water, dam the river alright, but you have to channelize the water in an useful direction.

This is called asktaḥ and such a person who follows karma yōga is viśiṣyate; he excels. He excels whom, he is superior to a sanyāsi who chooses sanyāsa without getting maturity and gets into trouble; neither he is able to fulfil his worldly desires; nor he is able to spend his lifetime in vēdānta śravaṇa manana nidhidyāsana. Sanyāsa āśrama is wonderful, if we love vēdānta. Sanyāsa āśrama is horrible, if you do not love vēdānta. And therefore, a grihasthā is superior to an immature sanyāsi.

Footnotes

1. Verse 375 of Shankarachaarya’s Vivekachoodamani speaks of dispassion and discrimination as “two wings of a bird” that lift the seeker into realization.

।। हिंदी समीक्षा ।।

मन से इन्द्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इन्द्रियों से स्वयं का कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसा अनुभव करना। मन से इन्द्रियों का नियमन करने पर इन्द्रियों का अपना स्वतन्त्र आग्रह नहीं रहता अर्थात् उन को जहाँ लगाना चाहें वहीं वे लग जाती हैं और जहाँ से उन को हटाना चाहें वहाँ से वे हट जाती हैं। इन्द्रियाँ वश में तभी होती हैं जब इन के साथ ममता (मेरापन) का सर्वथा अभाव हो जाता है।

आसक्ति दो जगह होती है (1) कर्मों में और (2) उन के फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं कर्मों तथा उन के फलों में नहीं। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग न कर के उन में आसक्ति का ही त्याग करना चाहिये। कार्य – कारण के सिद्धांत से कोई भी कर्म बिना फल के नही होता। यदि आसक्ति का त्याग कर देते है तो उस कर्म के फल का भी बंधन नहीं होता।

आसक्तिरहित होकर सावधानी एवं तत्परतापूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किये बिना कर्मों से सम्बन्धविच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्तिरहित तभी हो सकता है जब वह शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिये न मान कर केवल संसार का और संसार के लिये ही मानकर संसार के हित के लिये तत्परतापूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाय। जब वह अपने लिये कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिये सम्पूर्ण कर्म करता है तब उस की अपनी फलासक्ति स्वतः मिट जाती है।

आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है; साधक के लिए वैराग्य और बोध-विवेक, पक्षी के दो पंखों के समान हैं। इन दोनों में से, किसी भी एक के बिना , मुक्तिरूपी भवन के सर्वोच्चतल पर आरोहण करना सम्भव नहीं है।

परिस्थितियां मनुष्य को कब कहाँ खड़ी कर दे, यह किसी को पता नही। अतः नियति जब कर्म के दवाब बनाती है तो अनासक्त भाव से पूर्ण दक्षता के साथ उस कर्म को करना चाहिये, वहाँ इन्द्रियों को सिकुड़ कर यदि कोई कर्म से पीछे भागता है, तो वह मिथ्याचारी, कामचोर, कपटी एवम धोखेबाज इंसान ही समझना चाहिए।

भगवान श्रीकृष्ण द्वारा कर्म योग की शुरुवात में यह कहा है कि मन से इन्द्रियों की नियंत्रित करते हुए कार्य करो। मन बहुत चंचल है अतः वो बेकार की बहुत बाते, क्रिया कलाप में लगा रहता है उस से नियंत्रण का अर्थ कक्षा में सब से शरारती बच्चे को मॉनिटर बना देना। एक अन्य उदाहरण ले तो यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री से प्रेम करता है और उस का प्रेम इतना है कि वो उस स्त्री को किसी के साथ बात करते पसंद न करे। उस की इच्छा हर समय उस स्त्री के पास रहने की हो तो यह प्रेम नहीं हो सकता। यह तो उस व्यक्ति की गुलामी है, यदि वो उस स्त्री के बिना नही रह सकता तो उस का गुलाम ही होगा। प्रेम स्वतंत्र होता है, जिस से प्रेम हो उस से कुछ भी अपेक्षा नही होती वरन कुछ समर्पित करने का मन होता है। प्रेम निस्वार्थ होता है, जिस से प्रेम करे तो ईर्षा को कोई स्थान नहीं, वो जहां भी हो जैसा भी हो, आप का हृदय हमेशा प्रेममय रहता है। मन से नियंत्रण का अर्थ भी यही है जिस से इंद्रियां उन सब कामो को करे जो प्रेममय हो, हम बुराई के काम को छोड़ कर अच्छे काम करे। यह ही संस्कार बन कर हमारी आदत बन जायेंगे, फिर जब इन के फल मिलेगे तो हम और अच्छे काम करेंगे।

गृहस्थ का जीवन किसी सन्यासी के जीवन जैसा सरल नही होता। अतः अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हए यदि बुराई वाले काम छोड़ते जाए तो हमारे अच्छे काम ही हमारे संस्कार बनेंगे और यह ही आदत। फिर कर्मफल के रूप में सामने आ कर हमें और अच्छे काम करने की प्रेरणा देंगे जो हमे निष्काम कर्म और उस के आगे मुक्ति ओर ले कर जाएगा। यह मुक्ति जन्म जन्म के अंतर में है। क्यों एक सदाहरण से व्यक्ति के घर महान आत्मा जन्म लेती है, उस बालक को कोई संस्कार माँ बाप से ज्यादा उस के संचित संस्कार होते है इसलिए वो संसार मे महान कार्य करती है। मन को नियंत्रित करने वाला ही इस संसार को रेल, बिजली, हवाई जहाज, कंप्यूटर और न जाने कितनी चीजे प्रकृति में से खोज कर दे जाता है। आज के युग मे कर्मयोगी वो ही जिस ने मन को नियंत्रित कर के अच्छे कामो में लगा दिया यदि मन को नियंत्रित नही किया तो यह कार्य शक्ति हिटलर यानी दुसरो को दुख देने के लिए समाप्त होगी। मन से इन्द्रियों को नियंत्रित काम करने वाला व्यक्ति ही आगे चल कर निष्काम होगा, जो काम ही नही करेगा वो निष्काम कैसे होगा। वो व्यर्थ में कल्पना करते हुए आलस्य एवम प्रमाद में जीवन व्यतीत करेगा।

प्रत्येक जीव अपने पूर्व जन्मों के संचित और परालब्ध के फलों को भोगने के कारण जन्म लेता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जो निरासक्त भाव से कर्म करता है, वही मोक्ष का अधिकारी है। इसलिए सन्यासी जो सीधे मोक्ष के साधना करते है, उन के तत्त्वविद होना, बिना पूर्व जन्म के कर्मों के फलों को भोगे संभव नही। अतः लाखो में एक या दो ही सन्यासी हो सकते है, किंतु कर्मयोग का मार्ग अपेक्षाकृत सरल होने से और सृष्टि चक्र के अनुकूल होने से सभी के लिए संभव है।

प्रकृति ही क्रियाशील है, वह अपने तीन गुणों सत-रज-तम से प्रवृति उत्पन्न कर के हमे कर्म को प्रेरित करती है। अतः कर्म की क्रिया प्रकृति की है, इसको नही करने पर मन उस की ओर भागता रहता है किंतु वही कर्म सात्विक रूप में अनासक्त भाव से करने से हमारी यात्रा मोक्ष की ओर शुरू रहती है एवम कर्म भी बिना फल के बंधन के होते रहते है। यही कर्मयोगी के लिये श्रेष्ठ मार्ग भी है और कर्तव्य धर्म भी।

नदी समुंद्र की ओर बहती है ऐसे ही मन हमेशा प्रकृति के गुणों से बंधा प्राकृतिक वस्तुओ पर आसक्त रहता है। नदी के पानी को रोक पाना संभव नही, क्योंकि पीछे का प्रवाह रुकावट में मार्ग निकाल लेगा, वैसे ही मन को रोक पाना संभव नही, मन भी इंद्रियों से अपना रास्ता आसक्ति का चुन लेता है। इसलिए नदी में बांध बना कर उस की धारा को नहर से यथोचित स्थान पर मोड़ देते है, वैसे ही मन को वश में करते हुए, उसे परमात्मा की ओर मोड़ देने से सात्विक भाव मनुष्य को निरासक्त बनने में सहायक होता है।

गीता अपनी शैली के अनुसार पहले प्रस्तुत विषय का विवेचन करती है। फिर करने से लाभ और न करने से हानि बताती है। इसके बाद उस का अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है। यहाँ भी भगवान् अर्जुन के प्रश्न (मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं) का उत्तर देते हुए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को असम्भव बताते हैं। फिर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर के मन से विषयचिन्तन करने को मिथ्याचार बताते हुए निष्कामभाव से कर्म करनेवाले मनुष्य को श्रेष्ठ बताते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान् अर्जुन को उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं।

।। हरि ॐ तत सत ।। 3.07 ।।

Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)