।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 04.15।।

।। अध्याय 04.15 ।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.15॥

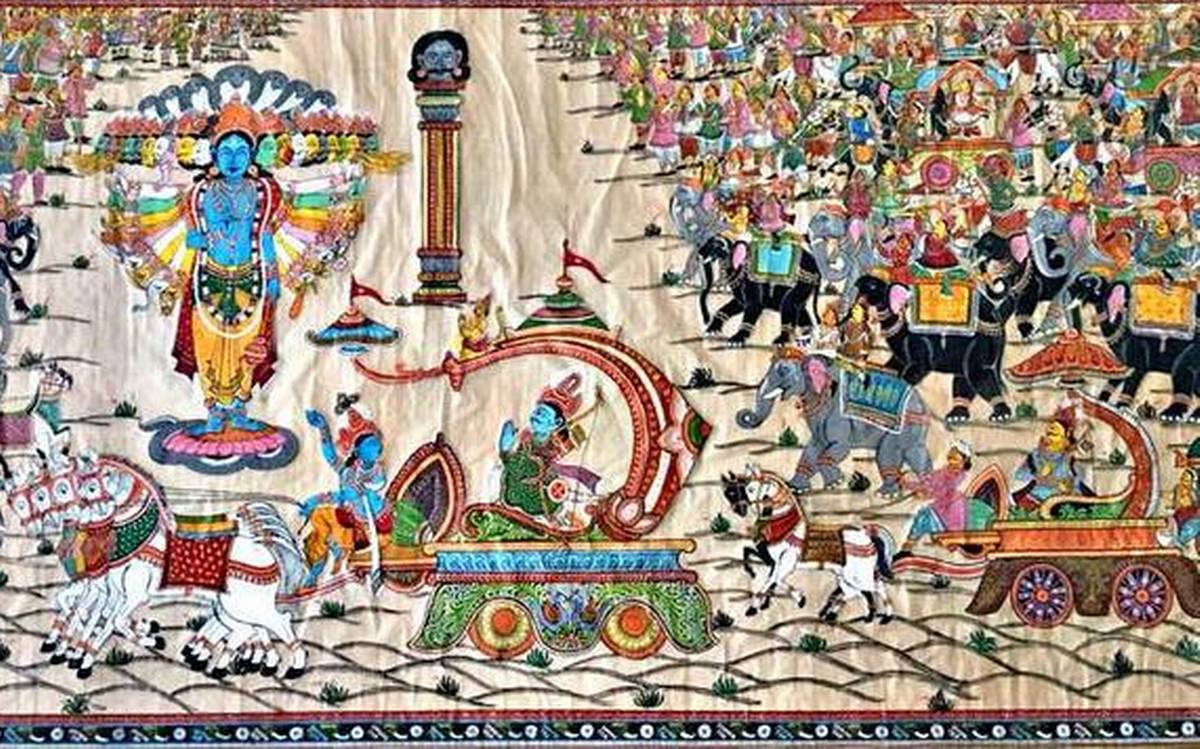

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।

कुरु कर्मैव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ॥

“evaḿ jñātvā kṛtaḿ karma,

pūrvair api mumukṣubhiḥ..।

kuru karmaiva tasmāt tvaḿ,

pūrvaiḥ pūrvataraḿ kṛtam”..।।

भावार्थ :

पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म-बन्धन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य-कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की, इसलिए तू भी उन्ही का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर। (१५)

Meaning:

Even seekers of freedom, having known this path, performed actions since ancient times. Therefore, so do you perform actions like the ancients did.

Explanation:

There are two classes of men. Some of them are full of polluted material things within their hearts, and some of them are materially free.

Krishna consciousness is equally beneficial for both of these persons. Those who are full of dirty things can take to the line of Krishna consciousness for a gradual cleansing process, following the regulative principles of devotional service.

The sages who aspire for God are not motivated to work for material gain. Why then do they engage in activities in this world? The reason is that they wish to serve God, and are inspired to do works for his pleasure. The knowledge of the previous verse assures them that they themselves will never be bound by welfare work that is done in the spirit of devotion. They are also moved by compassion on seeing the sufferings of the materially bound souls who are bereft of God consciousness, and are inspired to work for their spiritual elevation. The Buddha once said, “After attaining enlightenment, you have two options—either you do nothing, or you help others attain enlightenment.”

Foolish persons or neophytes in Krishna consciousness often want to retire from activities without having knowledge of Krishna consciousness. Arjuna’s desire to retire from activities on the battlefield was not approved by the Lord.

Previously, Shri Krishna explained that one who knows him as distinct from performer and enjoyer of actions is not bound. Now, he reaffirms that teaching by informing Arjuna that many ancient seekers of freedom have followed the path of karmayoga.

These ancient seekers understood that the “I” is the eternal essence. It is not the doer and does not have anything to gain from results of actions. So they continued to perform actions, dedicating them to the highest ideal which is Ishvara, and purified their minds doing so.

Here Krishna says that this secret knowledge, self-knowledge; was not that secret; all the ancients or your forefathers also possessed this knowledge; I am not giving you an unique knowledge; this method has been used, employed by your forefathers successfully. Therefore he says all your forefathers who where seekers, they also gained this self-knowledge, in this manner; as I had discussed before, as I will be discussing alter also; the self- knowledge has been gained by your forefathers.

And what did they do; they did not run away from their responsibilities, just as you are trying to run away; they did not do that. They remained where they were. they were grihasthās; they were ruling the kingdom; but they were not affected; therefore, they were extremely busy; but inside they were cool. They had that inner peace, in spite of external activities; and if your forefathers can do that, why can’t you also get the same medicine.

Arjuna wanted to escape from his svadharma which is in the form of unpleasant action; which involves killing his own kith and kin. And therefore he found karma as a cause of mental worry.

As I had given the example before, when you do not know swimming, swimming pool will become a threat to you; it can destroy you; you can end up in a watery grave, if you do not how to swim; but if you know how to swim, the very same swimming pool would not only will not be a threat; it will become a sporting ground also; you enjoy. Similarly, karma is like a swimming pool. By itself it is neither a cause of anxiety nor a pleasure, but it all depends upon what type of preparation I have. For a jñāni, karma is a sport; for an ajñāni, karma is a burden. And that is why when Bhagavān comes down and does lot of activities; we give the special name leela; Even destroying powerful enemies for Bhagavān is a leela; for a jñāni every action is a leela; leela means what?; a sport.

You also perform your duties; remain in grihastha āśrama; do not think of sanyāsa; even though whenever problems comes; and you feel that you have to run away; if at all one takes to sanyāsa, he should take sanyāsa when problems are not there; then alone it is a true need for knowledge; escapist sanyāsa is not accepted; and therefore Arjuna remain where you are and do karma; what type of karma, the same karma, which your forefathers performed. So here Krishna is prescribing jāti based profession; in fact all the smṛtiḥ granthas prescribe jāti based profession only, which is now going. It is not followed now; but Krishna is talking based on the practice prevalent in those days.

Shri Krishna also re-emphasizes that this teaching did not deter the ancient seekers from performing actions, in other words, they did not abandon their duties and retire to the forest. They continued to work in the world but maintained the karmayoga attitude.

By pointing out the heritage of karmayoga, Shri Krishna constantly reminded Arjuna that this is not a brand new teaching, it always was a way of life but was lost due to the passage of time.

।। हिंदी समीक्षा ।।

अध्याय 3 श्लोक 42 को याद करे। इंद्रियाओ, मन और बुद्धि के बाद तेरा मेरा करने वाला और नित्य स्वरूप आत्मा के मध्य जो है उसे चेतन कहा गया है। उस मे ही अहम एवम मोह बसता है, उस की कामनाओं की पूर्ति के लिए यह देह प्रकृति के त्रियामी गुण के आधीन कार्य करती है। यदि यह चेतन प्रकृति जन्य सुख की कामना यानी वासनाओ में लिप्त है तो इस के द्वारा प्रत्येक कार्य “कार्य- कारण” के सिंद्धान्त के अनुसार हर कर्म के फल का अधिकारी होता है। यह कर्म फल में लिप्त चेतना अपने कर्म फल एवम वासनाओ की पूर्ति के लिए जन्म- मरण के प्रकृति के यज्ञ कर्म में फस जाती है और मोक्ष को प्राप्त नही होती। जब भी चेतन को भगवान के दिव्य रूप एवम दिव्य कर्म का ज्ञान होने लगता है तो उस का अहंकार एवम मोह और कामनाओं का नाश होने लगता है। मोक्ष प्राप्ति की कामना जब चेतन से उठे तो उसे मुमुक्ष कहते है।

मुमुक्ष आंतरिक उस इच्छा को कहेंगे जो अंतःकरण को जाग्रत कर दे। व्यावसायिक इच्छा में सभी मोक्ष की कामना करते है किंतु उन से अहम या आसक्ति का त्याग नही होता। जब मोक्ष की कामना के अंदर भी मोक्ष के सर्वशः त्याग कर सिर्फ मोक्ष की इच्छा ही रह जाये तो मुमुक्ष कहा जाता है।

भगवान श्री कृष्ण कहते है मोक्ष प्राप्ति की मुमुक्षिका रखने वाले प्रत्येक प्राणी का कार्य है कि वो अपने कर्तव्य धर्म का पालन निष्काम हो कर करे जिस से वो पूर्व जन्म के फलों को भोगता हुआ नित्य कर्म के बंधन से मुक्त हो कर अव्यक्त ब्रह्म के दिव्य रूप एवम दिव्य जन्म को जान सके एवम अपने मन, बुद्धि एवम चेतन के अहम एवम मोह को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त कर सके।

यहां भगवान कृष्ण दोहराते है कि मुमुक्षिका रखने वाले महापुरुष पहले भी हुए जिन का जिक्र जनक, इक्ष्वाकु, मनु, विस्वान आदि आदि का पहले श्लोकों में किया जा चुका है, जिन्होंने दिव्य कर्मो को पहचाना और कर्मो को परमात्मा से अभिन्न करते हुए कर्मो के परिणाम से निःस्पृहा अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते हुए मुक्ति को प्राप्त किये।

अर्जुन मुमुक्षु थे अर्थात् अपना कल्याण चाहते थे। परन्तु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दीखता प्रत्युत वे उस को घोर कर्म समझ कर उस का त्याग करना चाहते हैं।

इसलिये भगवान् अर्जुन को पूर्वकाल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर के कल्याण की प्राप्ति की है इसलिये तुम्हें भी उन की तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये।

शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जाग्रत् होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिये क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परन्तु यहाँ भगवान् कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्मयोग का तत्त्व जान कर कर्म किये हैं। इसलिये मुमुक्षा जाग्रत् होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिये प्रत्युत निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिये।

कर्मयोग का तत्त्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिये और योग अपने लिये होता है। कर्मों को करना और न करना दोनों अवस्थाएँ हैं। अतः प्रवृत्ति (कर्म करना) और निवृत्ति (कर्म न करना) दोनों ही प्रवृत्ति (कर्म करना) है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊँचा उठ जाना योग है जो पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है।

जिस देहाभिमानी का स्थूल-सूक्ष्म आदि देहो से सम्बन्ध होता है, उसी को सुख-दुख और शुभ-अशुभ फल की प्राप्ति होती है; पर जिस का देहादि- बन्धन टूट गया है और सदा आत्मस्वरूप में रहता ह– ऐसे सत्स्वरूप मुनि को शुभ-अशुभ फलों की प्राप्ति कैसे हो सकती है ?

पूर्वोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इन्द्रियों को संयत कर के,मन को शान्त कर के , निरन्तर अन्तरात्मारूपी ब्रह्म में समाधिस्थ रहना चाहिए तथा ब्रह्म और आत्मा के एकत्व की अनुभूति के द्वारा, अनादि अविद्या-माया द्वारा उत्पन्न अज्ञानरूपी अंधकार का विनाश करना चाहिए। ।

श्रुति ( छान्दोग्य 8/12/1, वृहदारण्यक 1/4/2 , 2/4/6 ) भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक इस मृततुल्य देह में आसक्त रहता है, तब तक वह अपवित्र रहता है और जन्म , मरण तथा व्याधियों का आश्रित बना रह कर उस को दूसरों से अत्यंत क्लेश भोगना पड़ता है। परन्तु जब वह अचल, शुद्ध, मंगलमय आत्मा को अपना स्वरूप जान लेता है ; तो तत्काल इन समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है।।

वाणी-संयम ,अपरिग्रह, लौकिक पदार्थों की इच्छा न करना, निष्काम होना और नित्य एकान्त में रहना–ये सब योग के प्रथम द्वार हैं।

पुनः हमे ध्यान रखना होगा कि एक प्रवक्ता द्वारा किस प्रकार अपनी बात श्रोता के अनुसार रखनी चाहिए। अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और भय से युद्ध नही करते हुए, सन्यास लेने की बात कर रहा था। इसलिए सन्यास लेने वाला व्यक्ति, जिसे समस्त ज्ञान भी प्राप्त हो, अपने कर्तव्य कर्म से मुक्त नहीं होता। अर्जुन वर्ण से क्षत्रिय है और क्षत्रिय होने के नाते, यदि वह सन्यास ले भी लेता है तो भी वर्ण के हिसाब से वह कर्म से मुक्त नहीं होगा और सन्यास में भी कर्म से क्षत्रिय ही रहेगा। अतः जिन्हे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो तो भी सृष्टि यज्ञ चक्र के लिए वे अपने कर्तव्य कर्म को करते रहते है। इस के लिए अर्जुन को उस के पूर्वजों और महान ज्ञानियों को उदाहरण में रखते हुए, भगवान अर्जुन से भी सन्यासी अर्थात योगी की भांति युद्ध करने को भी कहते है।

अतः यह स्पष्ट है कि ज्ञान की प्राप्ति तो पुस्तको या प्रवचन सुन कर और उस के मनन से हो जाती है किंतु मुक्ति का मार्ग तो चेतन के अहम एवम मोह को त्यागने की मुमुक्षिका से ही प्राप्त होगी। इस के लिये ही भगवान के दिव्य कर्म का ज्ञान हमे बताता है कि निष्काम भाव से कर्म या फिर निष्काम से कर्तव्य पालन को करना मुक्ति का मार्ग है किंतु कर्म या अकर्म पर अभी तक सृष्टि यज्ञ चक्र के सभी के परोपकार के अतिरिक्त और अधिक नहीं बताया गया। कर्म क्या होने चाहिए इस को आगे के श्लोक विस्तार से पढ़ेंगे।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.15।।

Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)