।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 03.43।।

।। अध्याय 03.43 ।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.43॥

एवं बुद्धेः परं बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥

“evaḿ buddheḥ paraḿ buddhvā,

saḿstabhyātmānam ātmanā..।।

jahi śatruḿ mahā-bāho,

kāma-rūpaḿ durāsadam”..।।

भावार्थ :

इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन! स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा-रूप समझकर, बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तू कामनाओं रूपी दुर्जय शत्रुओं को मार ॥४३॥

Meaning:

In this way, having known the eternal essence to be superior than the intellect, and having strengthened oneself by oneself, O mighty-armed, slay the insurmountable enemy in the form of desire.

Explanation:

Aadi shankracharya introduced him as under:

“manobuddhyahaṃkāracittāni nāhaṃ,

na ca śrotrajivhe na ca ghrāṇanetre .

na ca vyomabhūmiḥ na tejo na vāyuḥ,

cidānaṃdarūpaḥ śivo:’haṃ śivo:’ham .. 1..”

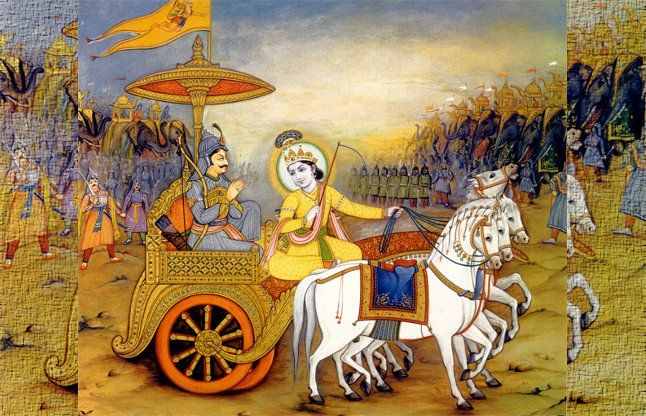

The prior shloka and this shloka comprise the concluding shlokas of the third chapter. In these 2 shlokas, Shri Krishna gives Arjuna the seed of an entire lifetime’s worth of spiritual practice. But this technique needs further elaboration, which will be provided in the forthcoming chapters of the Gita. Karmayoga is just the preparatory stage. The real journey of spiritual practice or saadhanaa commences only when we learn to control and channel our vaasanaas through karmayoga, which culminates in the practice of meditation.

we have to remove the previous orientation; that I am a finite- mortal-insecure- individual is my orientation. Right from birth, my orientation is that I am finite and mortal; So therefore, the orientation we have to change and new orientation comes; that is called jñāna niṣṭā.

One western author, Wayne Dyer; says when you shift the I, from the formful-body formed-body, to the formless – consciousness, that is called transformation.

What is the nature of that consciousness;

• Consciousness is not part, product or property of the body;

• Consciousness is an independent entity which pervades and enlivens the body;

• Consciousness is not limited by the boundaries of the body;

• consciousness survives even after the fall of the body;

• that surviving consciousness cannot interact because of the want of, because of the lack of medium.

One of the another major point made in this shloka is that we need to tackle our problems from the standpoint of the eternal essence, not from the standpoint of our prakriti, which is not our real identity. We have been conditioned to identify with our prakriti since our birth, which is what makes it difficult. Therefore, to the extent possible, we should always try to identify with the eternal essence.

For instance, we come across a thought that says “I can smoke one cigarette today, it will cause me no harm”, we have to be alert and ask ourselves, who is this I that has generated this thought? If we are truly identified with the eternal essence, we will recognize that our prakriti – our inbuilt tendency – is saying it. This is not easy to do. Typically, when such a thought arises, it “short-circuits” our intellect and turns into action immediately. That is why Shri Krishna urges us to start on the path of karmayoga so that we slowly lose attachment with material objects first, then with our body/mind/intellect.

This inner conflict between our lower nature and our higher nature is the central theme of the Gita. Therefore, Shri Krishna concludes the chapter on karmayoga with a profound message: strengthen oneself by oneself. It means that by practicing karmayoga, we strengthen our higher nature, and that enables us to control our lower nature.

In conclusion, Shree Krishna emphasizes that we should slay this enemy called lust through knowledge of the self. Since the soul is a part of God, it is divine in nature. Thus, the divine bliss it seeks can only be attained from a divine subject, while the objects of the world are all material. These material objects can never fulfill the innate longing of the soul and so it is futile to create desires for them. We must exert and train the intellect to think in this manner, and then use it to control the mind and the senses.

However, if the soul wakes up to its higher nature and decides to take a proactive role, it can exercise the intellect in the proper direction. The intellect will then govern the lower self—the mind and the senses—and the whole body will move in the direction of eternal welfare. In this way, the higher self (soul) must be used to control the lower self (senses, mind, and, intellect).

।। हिंदी समीक्षा ।।

आदि शंकराचार्य से जब गुरु ने उस का परिचय मांगा तो उन्होंने जवाब में कहा

मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं

न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे ।

न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः

चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥१॥

न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः

न वा सप्तधातुः न वा पञ्चकोशः ।

न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु

चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥२॥

न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ

मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः ।

न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः

चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥३॥

न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं

न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः ।

अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता

चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥४॥

न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः

पिता नैव मे नैव माता न जन्मः ।

न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं

चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥५॥

अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो

विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् ।

न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः

चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥६॥

गीता के इस अध्याय के अंत में हम अब इस स्थिति में पहुंच गए है जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से कह रहे है कि तुम ब्रह्म स्वरूप प्रकाशवान आत्मा हो, अज्ञान से तुम अपने को प्रकृति के द्वारा प्रदत्त शरीर समझ रहे हो। इस अज्ञान को अध्यास से मिटा कर अपने स्वरूप को पहचानो।

कल के उदाहरण को ही आगे बढ़ाते है। यह तो ज्ञात हो गया कि इंद्रियां जो भी व्यापार करती है उस का उन्हें ज्ञान नही होता। जो कुछ भी होता है वो मन के संस्कारों से होता है। अतः मनोव्यापार के तीन भाग किये जा सकते है, १) ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा बाह्य पदार्थो का ज्ञान प्राप्त कर के उन संस्कारो को तुलना के लिये व्यवस्था पूर्वक रखना, २) ऐसी व्यवस्था हो जाने पर इन के अच्छे बुरे का सार असार विचार कर के निश्चय करना कि कौन सी बात ग्राह्य है और कौन सी त्याज्य ३) निश्चय हो चुकने पर, ग्राह्य वस्तु को प्राप्त कर लेने की और अग्राह्य को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो कर फिर उस के अनुसार प्रवृति का होना।

यह सभी कार्य क्रम से हो जरूरी नही किन्तु संकल्प- विकल्प द्वारा सभी बातें बुद्धि को निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत कर देना। बुद्धि का संपर्क चेतन से है जिसे हम अहम भी कह सकते है, उस की कामनाओं के अनुसार बुद्धि निर्णय लेती है जिसे मन इंद्रियाओ द्वारा क्रियान्वित करता है।

बुद्धि और आत्मा के मध्य यह मैं ही अहम है जो तेरा-मेरा करता रहता है। यह ही वासना का स्त्रोत है। इस को हटा कर के ही नित्य को प्राप्त किया जा सकता है।

इंद्रियाओ, मन, बुद्धि एवम चेतन अहम की वासना के अंतर्गत कार्य करते है। इस के यह जड़ शरीर ही सम्पूर्ण है और यह इस शरीर के लिए ही ना ना प्रकार की इच्छाएं रखता है।

कर्मयोगी निष्काम हो कर सेवा या कर्तव्य पालन में लग जाये तो इस अहम को इस जड़ शरीर के लिये संग्रह करने को कुछ नही मिलेगा। जिस से कामनाओं का नाश होता है और अहम भी परमात्मा की कृपा से नित्य को प्राप्त होता है।

अपनी सत्ता (होनापन) अर्थात् अपना स्वरूप चेतन निर्विकार और सत्चित्आनन्दरूप है। जब वह जड(प्रकृतिजन्य शरीर) के साथ तादात्म्य कर लेता है तब अहम् उत्पन्न होता है और स्वरूपकर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता में एक जड अंश होता है और एक चेतन अंश। जड अंश की मुख्यता से संसार की तरफ और चेतनअंश की मुख्यता से परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है । तात्पर्य यह है कि उस में जड अंश की प्रधानता से लौकिक (संसार की) इच्छाएँ रहती हैं और चेतन अंश की प्रधानता से पारमार्थिक (परमात्मा की) इच्छा रहती है। जड अंश मिटनेवाला है इसलिये लौकिक इच्छाएँ मिटनेवाली हैं और चेतन अंश सदा रहनेवाला है इसलिये पारमार्थिक इच्छा पूरी होनेवाली है।

लौकिक इच्छाएँ परधर्म और पारमार्थिक इच्छा स्वधर्म है। परन्तु साधक में लौकिक और पारमार्थिक दोनों इच्छाएँ रहने से द्वन्द्व पैदा हो जाता है। द्वन्द्व होने से साधक में भजन ध्यान सत्सङ्ग आदि के समय तो पारमार्थिक इच्छा जाग्रत् रहती है पर अन्य समय में उस की पारमार्थिक इच्छा दब जाती है और लौकिक (भोग एवं संग्रह की) इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। लौकिक इच्छाओं के रहते हुए साधक में साधन करने का एक निश्चय स्थिर नहीं रह सकता। पारमार्थिक इच्छा जाग्रत् हुए बिना साधक की उन्नति नहीं होती। जब साधक का एकमात्र परमात्म प्राप्ति करने का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है तब यह द्वन्द्व मिट जाता है और साधक में एक पारमार्थिक इच्छा ही प्रबल रह जाती है।

किसी एक कामना की उत्पत्ति पूर्ति अपूर्ति और निवृत्ति होती है इसलिये मात्र कामनाएँ उत्पन्न और नष्ट होनेवाली हैं। परन्तु स्वयं निरन्तर रहता है और कामनाओं के उत्पन्न तथा नष्ट होने को जानता है। अतः कामनाओं से वह सुगमतापूर्वक सम्बन्धविच्छेद कर सकता है क्योंकि वास्तव में सम्बन्ध है ही नहीं। इसलिये साधक को कामनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिये। यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है तो वह काम को सुगमतापूर्वक मार सकता है। कामनाओं के त्याग में अथवा परमात्मा के प्राप्ति में सब स्वतन्त्र अधिकारी योग्य और समर्थ हैं। परन्तु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतन्त्र अधिकारी योग्य और समर्थ नहीं है। कारण कि कामना पूरी होनेवाली है ही नहीं।

परमात्मा ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिये ही दिया है। अतः कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। सांसारिक भोगपदार्थों को महत्त्व देनेके कारण ही कामनाका त्याग कठिन मालूम देता है।

सुख (अनुकूलता) की कामना को मिटाने के लिये ही भगवान् समय समय पर दुःख (प्रतिकूलता) भेजते हैं कि सुख की कामना मत करो कामना करोगे तो दुःख पाना ही पड़ेगा। सांसारिक पदार्थों की कामनावाला मनुष्य दुःख से कभी बच ही नहीं सकता यह नियम है क्योंकि संयोगजन्य भोग ही दुःख के हेतु हैं । स्वयं(स्वरूप) में अनन्त बल है। उस की सत्ता और बल को पाकर ही बुद्धि मन और इन्द्रियाँ सत्तावान् एवं बलवान् होते हैं। परन्तु जड से सम्बन्ध जोड़ने के कारण वह अपने बल को भूल रहा है और अपने को बुद्धि मन और इन्द्रियों के अधीन मान रहा है। अतएव कामरूप शत्रु को मारने के लिये अपने आप को जानना और अपने बल को पहचानना बड़ा आवश्यक है।काम जड के सम्बन्ध से और जड में ही होता है। तादात्म्य होने से वह स्वयं में प्रतीत होता है। जड का सम्बन्ध न रहे तो काम है ही नहीं। इसलिये यहाँ काम को मारने का तात्पर्य वस्तुतःकाम का सर्वथा अभाव बतानेमें ही है।

अतः इंद्रियां कोई निर्णय नही लेती, मन ही इन्द्रियों से सूचना मिलने पर संग्रहित अनुभव एवम ज्ञान से प्राप्त सूचना पर अभिज्ञान लेता है। किंतु मन के पास एकत्रित सूचना के आधार अनुभव, भावनाएं एवम कामनाये रहती है। अतः सही या गलत का निर्णय बुद्धि विवेक से करती है। मन की गति से चलने वाला जीव पशु के समान है और बुद्धि से कार्य करने वाला मनुष्य। मनुष्य में भी सद्बुद्धि से कार्य करने वाला सात्विक मनुष्य परमात्मा के ज्यादा निकट एवम मोक्ष का अधिकारी होता है। इसलिये भगवान कहते कि इन्द्रियों एवम मन को बुद्धि से नियंत्रित करो, कामनाओ का नाश करो हो अहम के साथ चेतन में रहती है, तो ही हम निष्काम कर्मयोगी की भांति अपने कर्तव्य धर्म का पालन करने योग्य होंगे। बुद्धि द्वारा कामना से वशीभूत हो कर लिया निर्णय कर्मयोग के लिये घातक है।

तृतीय अध्याय कर्मयोग का यह अंतिम श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को मन और बुद्धि द्वारा अपनी कामनाओं को जीतने के आदेश के साथ समाप्त होता है। किंतु कर्मयोग यहीं समाप्त नहीं होता, यह तो परिचय भर है, अर्जुन का मोह स्वजनों के प्रति भंग करने और शास्त्रों के सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रवक्ता द्वारा विषय में रुचि जागृत करने के लिए है। अभी आगे हम कर्मयोग और भी गूढ़ विषय को और विस्तार से पढ़ेगे।

।। हरि ॐ तत सत।।3.43।।

Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)