।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 18.S II Summary II

।। अध्याय 18.S II सारांश II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्याय: १८ सारांश॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः॥

ōṃ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yōgaśāstrē

śrīkṛṣṇārjunasaṃvādē mōkṣasannyāsayōgō nāma aṣṭādaśō’dhyāyaḥ।।

भावार्थ:

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के अठारहवें अध्याय “उपसंहार-संन्यास की सिद्धि” का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ ॥

Meaning:

Thus, in the Upaniṣad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of Yōga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the eighteenth chapter entitled “The Yōga of Liberation”, Mōkṣa sanyāsa yōga.

॥ हरि: ॐ तत् सत् ॥

Summary of Bhagvad Gita Chapter 18:

In response to Arjuna’s question about the difference between sanyaasa and tyaaga, renunciation and abandonment, Shri Krishna provided several contemporary definitions of tyaaga. He then enumerated three kinds of tyaaga based on the three gunaas. The foremost is sattvic tyaaga where the individual performs his duty and gives up attachment to any personal reward. The importance of action was reiterated for those who have a sense of ego, a sense of I and mine.

Next, Shri Krishna analyzed the five factors that are involved in any action: the foundation, the doer, the instruments, energy and divinity. He then analyzed the three factors that compel us to act: knowledge, action and the sense of doership. These three, as well as intellect, fortitude and joy, were each categorized as sattvic, raajasic and taamasic. This conclusively proved that no one or nothing is free from the effect of the three gunaas.

After explaining the power of the gunaas over our lives, the system of analyzing our mental makeup, the varna system, was explained. Self-analysis of our mental makeup enables us to select our duty towards society, which is broadly classified as brahman, kshatriya, vaishya or shoodra. By engaging in our duty and offering our actions to Ishvara, we purify our mind of all selfishness, and reach the state of jnyaana nishthaa yogyata, qualification for devotion to knowledge. When seekers reach this stage, they engage in a life of monkhood, enabling them to contemplate upon the nature of the aatmaa, the self, and remain devoted to that knowledge, which is known as jnyaana nishthaa, the final stage in the spiritual journey.

Knowing that the state of monkhood is quite far away for most seekers, Shri Krishna restates the teaching which is appropriate for most spiritual seekers. Seek Ishvara, surrender to Ishvara, take refuge in Ishvara, submit all actions and enjoyments to Ishvara. This will enable us to transcend the machine of maaya in which we are trapped. Through Ishvara’s grace, we will make progress in our spiritual journey. The eighteen chapter and the Gita concludes with Arjuna accepting Shri Krishna’s teaching, Shri Krishna explaining the teaching tradition and praising the teacher and student who study the Gita, and Sanjaya praising and recollecting the joy of listening to the teaching.

।। सारांश ।। अष्टदश अध्याय ।।

सम्पूर्ण गीता के उपसंहार हेतु इस अध्याय का प्रारम्भ सन्यास एवम त्याग के स्पष्टीकरण के किया गया है।

अभी तक की मान्यताओं के आधार पर त्याग के चार मत थे, 1) काम्य कर्मो का त्याग, 2) कर्म को करते हुए उस के फलों का त्याग, 3) सभी कर्म दोषपूर्ण होने से सभी कर्मो का त्याग एवम 4) यज्ञ, दान एवम तप स्वरूप कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मो का त्याग।

भगवान श्रीकृष्ण ने स्पष्ट करते हुए कहा कि त्याग कर्तृत्व भाव एवम भोक्तत्व भाव रहित हो कर आसक्ति, कामना एवम फलो का त्याग है। राग-द्वेष होने से ही कर्म बंधक कारक होते है। फिर कर्म के अनिष्ट, इष्ट एवम मिश्र तीन प्रकार के फल बताये।

भगवान श्री कृष्ण कहते है कि किसी भी कर्म की सिद्धि के पांच कारक है, 1) अधिष्ठान स्वरूप शरीर, जिस के आश्रय सब इच्छा, ज्ञान व कर्म सिद्ध होते है, 2) कर्ता अर्थात कर्तृत्व अभिमानी जीव, 3) इन्द्रिय, मन व बुद्धि ईदयादि करण जो कर्म के साधन है, 4) प्राणों की विविध चेष्टा जिन के द्वारा देहिन्द्रियादी का सम्पूर्ण व्यापार सिद्ध होता है, 5) दैव, अर्थात इन्द्रीयादी के अनुग्राहक अधिदेव शक्तियां जैसे चक्षु का अधिदेव सूर्य।

इस प्रकार मन, वाणी एवम शरीर से न्याय अथवा अन्यायरूप जो भी कर्म मनुष्य के द्वारा होता है, नियम से उस की सिद्धि उपर्युक्त पांचो कारको द्वारा ही होती है। ऐसा होते हुए भी अज्ञान के कारण जो मनुष्य इन को कर्ता न जानकर केवल अपने आत्मा में दुर्बुद्धि से कर्तृत्वभिमान धारण करता है।

इस के बाद ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय ये तीन तो कर्म के प्रवर्तक और कर्ता , क्रिया व करण यह तीन कर्म की सामग्री कही गई है। इन के बाद त्रिगुण भेद से ज्ञान, कर्म, कर्ता के सात्विक, राजसी एवम तामसी गुणों को बताया गया है। कर्म की सामग्री के रूप में बुद्धि एवम धृति का त्रिगुण विभेद कर के सात्विक, राजसी एवम तामसी बुद्धि एवम धृति के स्वरूप का वर्णन किया गया है। पृथ्वी लोक से ब्रह्म लोक तक समस्त जीव इन तीन कर्म के प्रवर्तक एवम कर्म सामग्री से प्रभावित हो कर रहते है।

इस के पश्चात चतुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन कर्म पर आधारित कर के बताया गया कि किस प्रकार जीव त्रिगुण भेद से चार विभिन्न वर्ण में कर्म करता है। अपने वर्ण से बाहर जा कर कर्म करने से कर्मो का क्षय नही होता, इसलिये सभी को अपने अपने त्रिगुण भेद से प्राप्त वर्ण के कर्म करते रहना चाहिये।

कर्म कभी भी दोषमुक्त नही हो सकते, अग्नि में धुंवा न हो यह नही हो सकता, इस लिये वर्ण से उत्पन्न स्वभावज: कर्म निष्काम एवम आसक्ति रहित हो कर करना चाहिए। इस प्रकार अन्तःकरण की निर्मलता द्वारा जन्म-मरण से मुक्त हो कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भगवान निवृति रूप साधन सामग्री का वर्णन करते हुए विशुद्ध बुद्धि, इन्द्रियसंयम, एकांत सेवन, अल्पाहार, ध्यान योग एवम वैराग्य परायणता ग्रहण करने को कहते है एवम विषय, राग, द्वेष, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध एवम परिग्रह आदि गुणों के त्याग करने को कहते है। भगवान कहते है जो जीव इन सब का पालन करता है, वह शीघ्र ही ब्रह्मभूत हो कर उस के समान हो जाता है एवम उस मे प्रविष्ट कर जाता है।

निष्काम कर्मयोग से ब्रह्मभूत तक सभी योग अर्थात ज्ञान योग, भक्ति योग, बुद्धि योग एवम सांख्य योग के वर्णन के बाद भगवान अर्जुन को परिपक्क मानते हुए उसे कहते है कि अब तुम निर्णय लेने में समर्थ हो, अतः जो उचित है वो करो। यह एक समर्पित भक्त के लिये आघात जैसा ही है, इसलिये अपनी ही बात को आगे बढ़ाते हुए, अत्यंत गुह्य ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को परमात्मा सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित हो कर निमित मात्र हो कर कार्य करने का मार्ग बताते है। यही गीता का निष्काम कर्म योग है, जो भक्तिमार्ग से जुड़ा है। गुह्य बात यही है कि आसक्ति, कामना का त्याग तो किया भी जाए किंतु अहम अर्थात “मैं हूं” इस का त्याग शरीर के रहते करना अत्यंत कठिन है। इसलिए पराभक्ति से अपने को परमात्मा को समर्पित कर के ब्रह्मभूत हो कर कर्म करना ही अंतिम उपाय है, फिर कर्ता ही नही रहता, जो क्रिया करती है वह प्रकृति करती है, जीव निमित हो कर उसी कर्म को अधिक दक्षता से पूर्ण करता है।

अर्जुन को पुनः पूछा जाना कि उस ने एकाग्रचित्त से सब सुना या नही, उस का मोह भंग हुआ या नही। वास्तव में आज के युग के उन लोगो के लिये संदेश है जो गीता को पढ़ते, सुनते एवम कहते है किंतु व्यक्तिगत जीवन की सांसारिक समस्याओ को साथ के कर चलते है। उन की गीता के द्वारा कोई हल निकल जायेगा, ऐसी कोई पूर्ण धारणा नही होती। गीता का अध्ययन सांसारिक जीवन की एक गतिविधि समझ कर पढ़ने के कारण गीता के ज्ञान का यथोचित परिवर्तन उन्हें महसूस नही होता। क्योंकि उन की पूर्व धारणाये इतनी अधिक बलवती होती है कि गीता के अध्ययन को महत्व की श्रेणी में अंतिम पद मिलता है। पढ़ा तो ठीक, यदि नही पढ़ा तो भी ठीक।

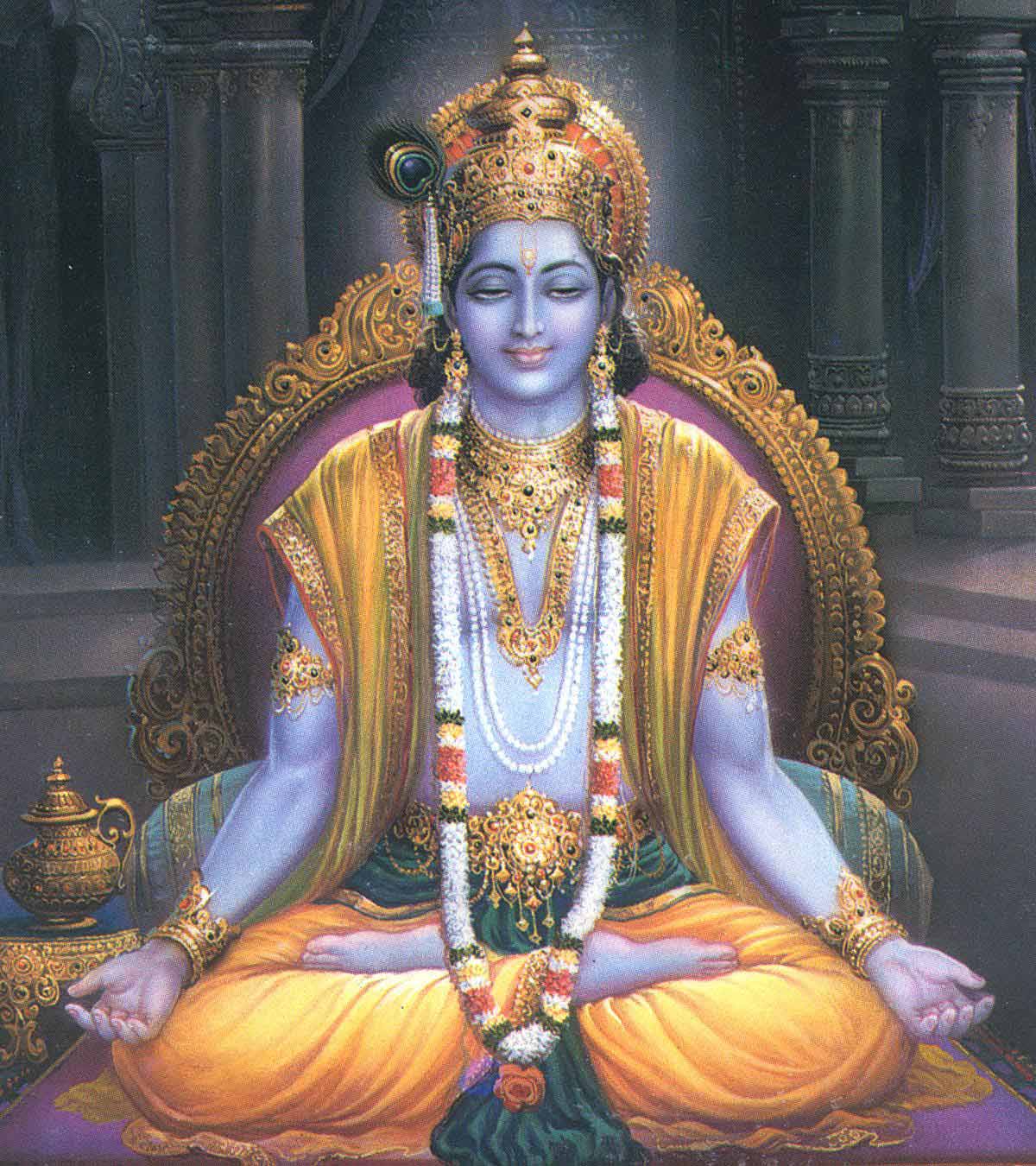

भगवान श्री कृष्ण ज्ञान, विवेक एवम युक्ति के प्रतीक है एवम अर्जुन श्रम, बल एवम कार्य का प्रतीक है। इसलिये जो भी कार्य विवेक पूर्ण, ज्ञान से संशय रहित बल एवम श्रम से किया जाए, उसे पूरा होना ही है। युक्ति एवम बल ही विजय का प्रतीक है। बिना बल के युक्ति एवम बिना युक्ति के बल किसी भी कार्य को सफलता नही दिला सकते।

गीता अंत मे पुनः धृष्टराष्ट्र एवम संजय संवाद पर आती है, जहां संजय पुनः एक प्रयास मोह ग्रसित धृष्टराष्ट्र राष्ट्र को समझाते हुए कहता है, जहां ब्रह्म स्वरूप कृष्ण है और मोह एवम संशय से मुक्त अर्जुन है, विजय वही पर होती है। किसी को कार्य को सफल करने के युक्ति अर्थात साम्य बुद्धि की आवश्कता होती है और बल अर्थात शारीरिक ऊर्जा भी चाहिए। कृष्ण योगेश्वर है, योग का एक अर्थ युक्ति है, इसलिए भगवान कृष्ण जैसी युक्ति हो और अर्जुन जैसा बल हो, तो सामने कितनी भी बड़ी बढ़ाए आ जाय, जीत सुनिश्चित है। यह धृतराष्ट्र के प्रथम श्लोक में युद्ध को देखने की लालसा का उत्तर भी है।

।। हरि ॐ तत सत ।। गीता सारांश – 18 ।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)