।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 18.31 II

।। अध्याय 18.31 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.31॥

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च।

अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी॥

“yayā dharmam adharmaḿ ca,

kāryaḿ cākāryam eva ca..।

ayathāvat prajānāti,

buddhiḥ sā pārtha rājasī”..।।

भावार्थ:

हे पार्थ! मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है ॥३१॥

Meaning:

That by which one improperly understands the difference between dharma and adharma, what should be done and what should not be done, O Paartha, that intellect is raajasic.

Explanation:

The rājasic intellect becomes mixed due to personal attachments. At times it sees clearly, but when self-interest comes into play, it becomes tainted and confused. For example, there are people who are very competent in their profession, but childish in familial relationships. They succeed on the career front but become utter failures on the home front because their attachment prevents them from proper perception and conduct. The rājasic intellect, colored by attachments and aversions, likes and dislikes is unable to discern the proper course of action. It becomes confused between the important and the trivial, the permanent and the transient, the valuable and the insignificant.

Rājasic intellect is that which is riddled with doubts. So, which does not have clear knowledge about anything; it has got lot of information regarding lot of things. Even in spiritual life, the intellect is informed about lot of sādanā, but there is no knowledge which sādanā is meant for which sādhyam. We know a lot about japa sādanā; meditation is a sādanā; pilgrimage is sādanā; study of scriptures is sādanā, so many things are there; but what will lead me to what destination, there is no clarity or there is confusion.

And therefore, Krishna says a confused intellect, a doubting intellect, an intellect with doubt is rājasic intellect. And doubts with regard to what, “dharma adharmam ca;” dharma means a lifestyle which will lead to spiritual growth; dharma is a stepping stone to mōkṣa; and adharma is that which takes me away from spiritual growth; adharma may give me lot of money; adharma may give me position; power; but adharma takes me away from spiritual growth

A soldier goes through weeks of bootcamp training. A chef takes decades to hone her craft. Surgeons are in their thirties before they perform their first official operation. A musician can take a lifetime, and still have room to grow. In all these cases, we see that it takes years to fully understand what and how to perform actions in one’s career. Unless such knowledge is gained through a competent teacher, and years of one’s life are put in, the quality of our work output will never reach perfection.

Shri Krishna says that the science of action, the karma yoga, needs to be studied with similar dedication and guidance. Unless we learn what is our dharma, what is our duty towards this world, we will be swimming in an ocean of ignorance. Are our actions ethical? Are they carried out for selfish ends or are they performed selflessly? Are they entangling us further in worldly affairs, or are they taking us closer to liberation? We need to understand karma yoga, the science of action, to clearly understand all this.

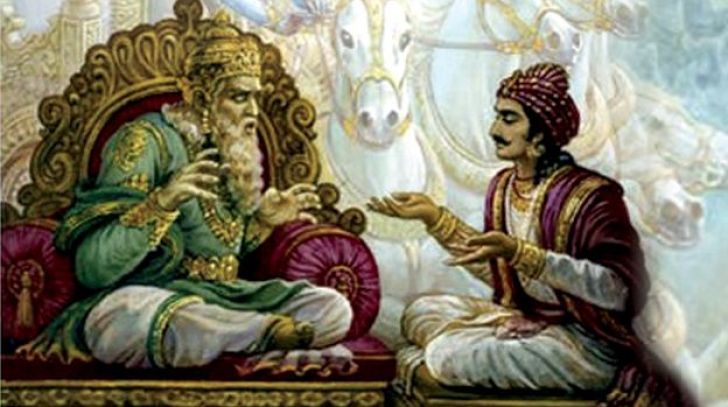

Therefore, one who has not received this knowledge will always be unclear about what is dharma and what is not. Consequently, they will always be confused whether to act or not. Confusion will creep in if we forget our dharma and get swayed by egoism and attachment. Arjuna’s attachment to his family members, the Kauravas, triggered this confusion with regards to his duty as a warrior. Shri Krishna had to teach him the science of karma yoga to remove this confusion. So then, whenever our intellect gets confused about whether to act or not, we can assume that it is raajasic, tinged with selfishness.

।। हिंदी समीक्षा ।।

व्यक्तिगत आसक्ति के कारण राजसिक बुद्धि मिश्रित हो जाती है। कई बार यह स्पष्ट देखती है लेकिन निजी स्वार्थ आड़े आने पर यह दूषित और भ्रमित हो जाती है। उदाहरणार्थ कुछ लोग अपने व्यवसाय में अति प्रवीण होते हैं किन्तु पारिवारिक संबंधों में उनका आचरण बचकाना होता है। वे अपनी जीविका के मोर्चे पर सफल होते हैं और घरेलू मोर्चे पर असफल रहते हैं क्योंकि उनका मोह उन्हें उचित धारणा ग्रहण करने और सदाचरण का पालन करने से रोकता है। राग और द्वेष, पसंद और नापसंद से रंजित राजसी बुद्धि उचित कार्य प्रणाली को पहचानने में असमर्थ होती है। यह महत्वपूर्ण और तुच्छ, स्थायी और अस्थायी तथा मूल्यवान और निरर्थक के बीच उलझी रहती है।

राजसिक बुद्धि वह है, जो संशय से भरी हुई है। इसलिए जिसे किसी भी चीज़ के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं है; उसके पास बहुत सी चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारी है। आध्यात्मिक जीवन में भी बुद्धि को बहुत सी साधनाओं के बारे में जानकारी होती है, लेकिन यह नहीं पता होता कि कौन सी साधना किस साध्य के लिए है। हम जप साधना के बारे में बहुत कुछ जानते हैं; ध्यान साधना है; तीर्थ साधना है; शास्त्रों का अध्ययन साधना है, बहुत सी चीज़ें हैं; लेकिन क्या मुझे किस मंजिल तक ले जाएगा, इस बारे में स्पष्टता नहीं है या भ्रम है।

और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि भ्रमित बुद्धि, संदेह करने वाली बुद्धि, संदेह करने वाली बुद्धि राजसी बुद्धि है। और किस बारे में संदेह, “धर्मर्मधम च धर्म अधर्मं च;” धर्म का अर्थ है एक ऐसी जीवनशैली जो आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाए; धर्म मोक्ष की ओर ले जाने वाला एक कदम है; और अधर्म वह है जो मुझे आध्यात्मिक विकास से दूर ले जाता है; अधर्म मुझे बहुत सारा पैसा दे सकता है; अधर्म मुझे पद, शक्ति दे सकता है; लेकिन अधर्म मुझे आध्यात्मिक विकास से दूर ले जाता है।

धर्म का अर्थ है अहिंसा, सत्य, दया, शांति, ब्रह्मचर्य, शम, दम, तितिक्षा तथा यज्ञ, दान, तप एवम अध्ययन, अध्यापन, प्रजा पालन, कृषि, व्यापार, पशुपालन सेवा जो भी सात्विक भाव से वर्णाश्रम के अनुसार लोक परलोक के सुख एवम आनन्द के लिये, परोपकार की भावना से कर्म किये जाते है। इस के विपरीत अधर्म झूठ, कपट, व्यभिचार, हिंसा, दम्भ, अभक्ष्य- भक्षण जितने भी शास्त्र द्वारा वर्जित कर्म है जिन्हें करने से किसी को पीड़ा या दुख पहुंचता हो वह अधर्म है।

धर्म शब्द धृ धातु से बना है, जिस सामान्य अर्थ है धारण करना। इस सृष्टि की रचना में जो भी कार्य समाज कल्याण एवम उच्च कोटि के मार्ग को प्रशस्त करता हो वह ही धर्म है। मनुष्य का धर्म है, मोक्ष को प्राप्त करना, जब हम किसी भी मार्ग या सिंद्धान्त को अपने एवम समाज के कल्याण हेतु मोक्ष प्राप्ति को धारण कर लेते है तो वह मार्ग को सामान्य भाषा मे उस का धर्म माना गया है।

सृष्टि की रचना के साथ जीव हर प्रकार के कार्य करने को स्वतंत्र था किंतु समाज एवम व्यक्ति के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के कुछ नियम बनाये गए एवम नीतिशास्त्र की रचना हुई। धर्म के विषय मे भी यही कहा गया जिस मार्ग पर श्रेष्ठ पुरुष चले वही मार्ग एवम आचरण धर्म है। किंतु देखने मे यह भी आया कि श्रेष्ठ पुरुषों ने जो कार्य नीति विरुद्ध किये, क्या उन को भी अपनाना चाहिये, जैसे परशुराम द्वारा अपनी माता का वध, अग्नि परीक्षा के बाद भी किसी के कहने पर राम द्वारा सीता का त्याग। धर्म उस मे केवल वही गुण अपनाने को कहता है जो नीतिपूर्ण हो, यदि श्रेष्ठ मनुष्य द्वारा किसी परिस्थिति वश नीति विरुद्ध कार्य किया जाए तो वह नही करना चाहिए।

नीति शास्त्र में किसी गुण को अत्याधिक अपनाना भी एक कमजोरी ही होगा क्योंकि इस से कोई भी आप को मात सीधा सच्चा बता कर मात या धोखा दे सकता है, राजा बलि को वामन अवतार में ठगा गया और कर्ण को भी इंद्र ने दान के बहाने ठगा था।

धर्म अत्यन्त महीन, अंधकार में छुपा मार्ग है जिसे समझ पाना एवम उस के अनुसार कार्य करना साधाहरण मनुष्य के सम्भव नही इसलिये उसे श्रेष्ठ मनुष्य के मार्ग पर विचार पूर्वक चलना चाहिये एवम उन के जीवन चरित्र से शिक्षा लेते रहना चाहिये। धर्म को समझने के लिये बहुत गहरे उतरना पड़ता है, क्योंकि उथला धर्म का ज्ञान राजसी या तामसी ही होगा जो मोक्ष तक जीव को नही ले जा सकता, किन्तु उस मे आसक्ति एवम कामनाएं अवश्य जनित कर देता है। आज का युग मे दुर्भाग्य यही है छिछोरे ज्ञान को लेकर वह लोग धर्म को परिभाषित कर रहे है जो तत्वविद नहीं है। रामायण काल मे धर्म राजतंत्र से मुक्त एवम स्पष्ट था। यदि रावण के दरबार को छोड़ दे, तो धर्म किसी भी आसक्ति या कामना युक्त मनुष्य द्वारा नही बताया गया। यहां तक रावण को भी गलत कहने वाले उस के दरबार मे लोग उपस्थित थे। किंतु महाभारत काल मे धर्म का यही पतन शुरू हुआ जब व्यक्तिगत कामना एवम आसक्ति के लिये शिक्षा प्रारम्भ हुई एवम शासन प्रजा की रक्षा के स्थान पर सुख भोग का माध्यम बना। ज्ञान जब राजदरबार में बैठ गया तो धर्म एवम अधर्म की परिभाषा प्रकृति के गुणों के कारण बदलने लगी। हम आज भी अपने धर्म- अधर्म को नही पहचान पा रहे है।

हिन्दू अर्थात सनातन धर्म की त्रासदी यही रही कि कालांतर में धर्म के आध्यात्मिक अर्थ की बजाए इस मे शाब्दिक अर्थों को ज्यादा महत्व दिया गया एवम धर्म के अध्ययन, चिंतन, मनन को अहंकार, स्वार्थ एवम सांसारिक सुखों से जोड़ते गए और जिस से बिना अपनी कामना, आसक्ति एवम स्वार्थ को बदले कर्म कांड पर अत्यधिक जोर दिया गया। आस्था एवम संस्कार के अत्यधिक उच्च विस्वास, धर्म के मार्ग में नीतिशास्त्र के प्रति उदासीनता एवम कार्यो में स्वार्थ के ले लेने से यह धर्म सभी लोगो की नीति एवम मान्यता को अपने सामान एवम सम्मलित करने की भावना में धर्म की एकनिष्ठता के प्रति क्षीण होता गया। धर्म को समझने के अध्ययन एवम चिंतन को अधिकांश हिन्दू ने पीछे छोड़ दिया एवम गलत मान्यताओं एवम नीति से आपस मे मतभेद एवम अर्थहीन वादविवाद उत्पन्न कर के अपना अपना मार्ग स्वार्थ पूर्ण अपना लिया। सनातन धर्म के लोगो को अपनी संस्कृति एवम धरोहर पर गर्व तो है किंतु उस के अध्ययन एवम उस के विकास के लिये समय नहीं। उस के मूल मंत्र को जाने बिना हिन्दू धर्म उस की रक्षा करने एवम एक मत होने की अपेक्षा अस्पष्ट स्वरूप में तामसी बुद्धि की ओर प्रवृत्त होता जा रहा है और इस बात की समझने का भी किसी को समय भी नही है। समय आज संस्कृति एवं सभ्यता के लिये अपनी प्राचीन धरोहर की रक्षा, अध्ययन एवम चिंतन की आवश्यकता की मांग कर रहा है। महाभारत में धर्म की यही स्थिति थी जिस के कारण युद्ध मे सम्मलित प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने धर्म एवम नीति को सामूहिक हितों से ज्यादा महत्व दिया और इसलिये यह धर्मयुद्ध भी कहलाया। जिस में यह स्पष्ट संदेश गीता के रूप में उभर कर आया कि नीति एवम धर्म की रक्षा के लिये उचित क्या मार्ग है, कौन से नीति एवम शास्त्र सही है। धर्म एवम नीति का आशय ले कर गलत के साथ भी रहना अधर्म ही है। इस धर्म एवम अधर्म को न पहचान पाना ही राजसी बुद्धि है।

भगवान श्री कृष्ण कहते है हे पार्थ! जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य शास्त्रविहित धर्म को और शास्त्रप्रतिषिद्ध अधर्म को एवं पूर्वोक्त कर्तव्य और अकर्तव्य को, यथार्थ रूप से , सर्वतोभाव से निर्णयपूर्वक, नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। राजसी बुद्धि का पदार्थ ज्ञान सन्देहात्मक, अस्पष्ट या कुछ विकृत रूप में होता है। इसका कारण है पूर्वाग्रह और दृढ़ राग और द्वेष।

जब सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया,पदार्थ आदिमें राग (आसक्ति) हो जाता है, तो वह राग दूसरों के प्रति द्वेष पैदा करनेवाला हो जाता है। फिर जिस में राग हो जाता है उसके दोषों को और जिस में द्वेष हो जाता है, उसके गुणों को मनुष्य नहीं देख सकता। राग और द्वेष – इन दोनों में संसार के साथ सम्बन्ध जुड़ता है। संसार के साथ सम्बन्ध जुड़ने पर मनुष्य संसार को नहीं जान सकता। ऐसे ही परमात्मा से अलग रहने पर मनुष्य परमात्मा को नहीं जान सकता। संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकता है और परमात्मा से अभिन्न होकर ही परमात्मा को जान सकता है। वह अभिन्नता चाहे प्रेम से हो, चाहे ज्ञान से हो।परमात्मा से अभिन्न होने में सात्त्विकी बुद्धि ही काम करती है क्योंकि सात्त्विकी बुद्धि में विवेकशक्ति जाग्रत् रहती है। परन्तु राजसी बुद्धि में वह विवेकशक्ति राग के कारण धुँधलीसी रहती है। जैसे जल में मिट्टी घुल जाने से जल में स्वच्छता, निर्मलता नहीं रहती, ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण आ जाने से बुद्धिमें उतनी स्वच्छता, निर्मलता नहीं रहती। इसलिये धर्म – अधर्म आदि को समझने में कठिनता पड़ती है। राजसी बुद्धि होने पर मनुष्य जिस जिस विषय में प्रवेश करता है, उसको उस विषय को समझने में कठिनता पड़ती है। उस विषय के गुण दोषों को ठीक ठीक समझे बिना वह ग्रहण और त्याग को अपने आचरण में नहीं ला सकता अर्थात् वह ग्राह्य वस्तु का ग्रहण नहीं कर सकता और त्याज्य वस्तु का त्याग नहीं कर सकता। इसलिये राजसी बुद्धि रख कर यदि ज्ञान भी प्राप्त कर लिया जाए तो वह भी स्वार्थ पूर्ति के साधन मात्र होता है। जो आज के संदर्भ में सही भी दिखता है।

व्यवहारिक स्वरूप में धर्म, सत्य, त्याग और दया आदि के भावार्थ की बजाए जब लोक दिखावे, या कर्मकांड द्वारा सुखों की आशा से कार्य किया जाए तो वह राजसी बुद्धि होगी। जब हमे प्रवचनों में यह बताया जाता है कि इस मंत्र जाप से यह लाभ होगा। उपवास या व्रत का उद्देश्य सांसारिक कष्टों से मुक्ति या अपने व्यापार – व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने को हो, भावनाओ द्वारा अपात्र या पात्र को ध्यान न रखते दया, धर्म की बात करना। अन्य धर्म से अपने को सर्वश्रेष्ठ समझना आदि राजसी बुद्धि का परिणाम है। राजसी बुद्धि में धर्म शास्त्र, ज्योतिषी शास्त्र, वास्तु शास्त्र, धर्म, व्यापार और समस्त कार्य अपनी कामना और आसक्ति की पूर्ति हेतु होते है, राजसी बुद्धि में व्यक्ति भावार्थ की अपेक्षा शब्दार्थ और कर्म काण्ड पर अधिक विश्वास रखता है।

अर्जुन का शास्त्र ज्ञान राजसी था, इसलिए युद्ध भूमि अपने मोह को सत्य सिद्ध करने के लिए उस ने शास्त्र ज्ञान से तर्क – वितर्क किया। अपनी भावनाओं, कार्य और अकार्य को धर्म और शास्त्र द्वारा न्यायोचित सिद्ध करना राजसी बुद्धि का कर्म है।

आज के राजनैतिक माहौल में हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म में एक शब्द धर्मनिरपेक्ष जोड़ दिया गया, जबकि सनातन संस्कृति में धर्म तो पुरुषार्थ का एक भाग है, सनातन संस्कृति संपूर्ण सृष्टि का मूल एकमेव परम ब्रह्म को मानती है, अतः धर्म निरपेक्ष शब्द तो इस संस्कृति के अवांछनीय शब्द है क्योंकि सनातन संस्कृति में मतान्धता हो ही नहीं सकती। यह शब्द अवश्य कुछ संप्रदाय और मत के लिए उपयोगी हो सकता है जो अपने ईश्वर के अतिरिक्त किसी को भी ईश्वर भी नहीं मानते और उन के अनुचित व्यवहार अर्थात मार – काट, हिंसा, लूटपाट और हत्या जैसे कर्म को अपना धर्म समझते है। अतः जब राग – द्वेष में बुद्धि शुद्ध नहीं होती तो सनातन संस्कृति के लोग का ज्ञान भी उन की कामना और आसक्ति के कारण या तो तामसी होगा या राजसी। इसलिए वेद, शास्त्र, स्मृति और व्याख्या कितनी भी पढ़ या सीख ली जाए, वे कामना और आसक्ति में सांसारिक मोह माया से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए उन की बुद्धि राजसी ही रहती है।

आगे तामसी बुद्धि के लक्षण भी पढ़ते एवम कौरव एवम पांडव की बुद्धि का विश्लेषण भी करते है।

।। हरि ॐ तत सत ।। गीता – 18. 31 ।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)