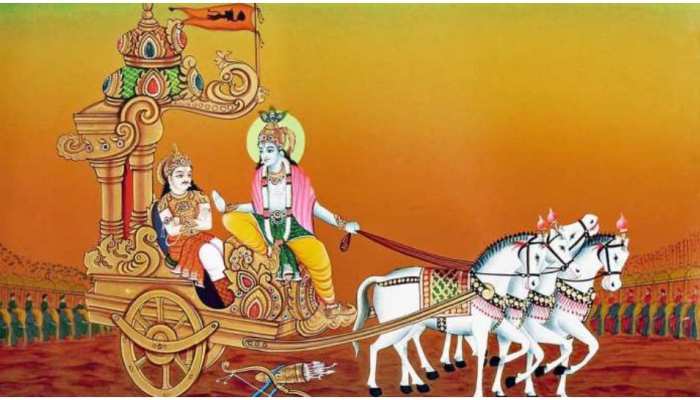

।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 15.15 II

।। अध्याय 15.15 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 15.15॥

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टोमत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्योवेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥

“sarvasya cāhaḿ hṛdi sanniviṣṭo,

mattaḥ smṛtir jñānam apohanaḿ ca..।

vedaiś ca sarvair aham eva vedyo,

vedānta-kṛd veda-vid eva cāham”..।।

भावार्थ:

मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूँ, मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है, मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। (१५)

Meaning:

And I am seated in the hearts of all beings. From me arise memory, knowledge and their loss. It is only I who am to be known through the Vedas. Only I am the author of Vedanta, and the knower of the Vedas.

Explanation:

As humans, it is not enough for us to spend our lives seeking out sources of food for existence. We crave knowledge in all its forms – knowledge of the material world, how things work, history, geography, sciences and the arts. We also crave that knowledge which is not tangible but is part and parcel of our lives – aspirations, values, codes of conduct and so on. Shri Krishna says that he is both the producer and consumer of knowledge in our lives. The sum total of all knowledge is referred to as the Vedas in this shloka.

The assimilation of knowledge goes through three steps. In the first step, we do not know anything, this is the state of apohanam, absence of memory. Next, we know something, knowledge happens, this is jnyaanam. Finally, this knowledge is stored in memory, this is smritihi. All these steps towards the acquisition of knowledge happen due to Ishvara, who is seated in our intellect, poetically referred to as hridi or intellect. So whenever we learn something new, or we recall something from our memory, we should understand that Ishvara is functioning as the subject and the object, the knower and the known, in this process of knowledge acquisition.

And one commentator gives a special meaning for these words, he says jñānam refers to the waking state, because the waking state we are gathering fresh experiences. smr̥tirḥ represents dream state; because in dream, we do not gather anything new, only what is already registered that is projected again; therefore, smr̥tirḥ indicates svapna avastha. And apōhanaṁ means forgetfulness and forgetfulness represents suṣuptiḥ avastha; because in sleep, we forget everything. Therefore jñānam, jāgrath, smr̥tirḥ, svapna, apōhanaṁ, suṣuptiḥ, all these three avasthas are because of me alone. So, I am in everyone, responsible for their experiences in all the three states. And not only that; I am the subject matter of all the scriptures; because scriptures are dealing with the Lord alone, the vēda pūrva bhāga is dealing with saguṇa īśvara; vēda antha bhāga is dealing with nirguṇa īśvara. In short, the entire vēdah is dealing with what; īśvara alone. Therefore, he says, through all the four vēdas, I am the one to be known. And I am the one who is the initiator of the vēdāntic tradition; vēdāntic tradition includes the vēdic also, the entire vēdic tradition, I have initiated; So therefore, what is known through the vēda, I am, and the vēdas themselves are nothing but myself or my creation.

But that is not all. The ultimate knowledge, the entire theme of the Bhagavad Gita, is that knowledge which reveals the true nature of the self and its identity with Ishvara. It is handed down from a teacher to a student through tradition. It is found in the end, the conclusion, the anta of the Vedas. Therefore, it is known as Vedanta. So the knowledge that reveals the true nature of the self is none other than Ishvara. In other words, only the self can know itself, a statement found in the Jnyaaneshwari’s opening statement “jaya jaya sva samvedyaa” – salutations to that which knows itself.

With this shloka, Lord Krishna completes the important topic of Brahmaṇa sarvātmakatvam. Brahmaṇa sarvātmakatvam means Brahman alone is in the form of everything. We learned that ultimately, it is Ishvara that provides awareness, nourishment, food, and the power to absorb food as well as knowledge to all beings on this. Not only does he produce all of this, but he also consumes it as well. If we truly let this statement sink in, we will realize that our false “I”, our ego, is nowhere to be found.

।। हिंदी समीक्षा ।।

जीवन का सब से जटिल प्रश्न ये है कि परमात्मा क्या है? क्या हम ने परमात्मा को बनाया या परमात्मा ने हम को बनाया। प्रकृति के तीन गुणों और महामाया से भ्रमित अज्ञान में इस ज्ञान को जीव खोजता है। जब की जिस को वह खोजता है वह स्वयं ही है। इसलिए ही लिखा गया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जब तक हम मिथ्या को पकड़ कर सत्य को खोजेंगे तो हमे ज्ञान तो मिलेगा किंतु ब्रह्म नही। सत्य शब्द नही, कोई वस्तु या चित्र या पुस्तक नही। वह जो है उसे जिस में जाना, वह उस को उतना ही बता सकता है, जितना उसे जाना। किंतु सुन कर या पढ़ कर उसे कोई नही जान सकता । उसे अपने बिना कोई भी कैसे समझ सकता है।

माया इतनी जटिल है कि मकड़ी के जाले के समान जीव प्रकृति में उलझा रहता है। कोई भी प्राणी, शास्त्र या अभ्यास जीव को अपने होने का ज्ञान नहीं करा सकता। अतः ज्ञान के होने का अर्थ उस की अनुकंपा है। हम ज्ञानयोग, कर्मयोग या सन्यास या भक्ति योग से उस के करीब जा सकते है किंतु ज्ञानमय उस की कृपा के बिना नहीं हो सकता।

इसलिए गीता में स्वयं परमात्मा द्वारा स्पष्ट किया गया कि सब के हृदय, ज्ञान, स्मृति और विस्मृति से ले कर मन और बुद्धि तक सभी में परमात्मा है, वह सर्वव्याप्त है। किंतु सत्य को शब्दों से बताया जरूर जा सकता है, सत्य को देखा नहीं जा सकता है। जो शब्दों में व्यक्त हो, वह प्रकृति तीन गुणों से परे नहीं हो सकता। उस को कहने वाले और सुनने वाले सभी को शब्द वह ही सुनते है, जो उस की प्रकृति के गुण उसे उस समय व्यक्त करते है।

परमात्मा समस्त भौतिक वस्तु का प्रकाश, तेज एवम ओज है जिस से वह वस्तु पहचानी जाती है। इसी प्रकार प्रकृति में जीव की समस्त जीवन क्रिया का मूल है, जिस से प्रकृति में जीव रह कर कर्म करता है। इस परमात्मा के स्वरूप को पहचानने के ज्ञान की आवश्यकता है, विज्ञान कारण तक हमे ले जा सकता है लेकिन जो कारण का भी कारण के, उसे विज्ञान नही खोज पा रहा।

स्वामी विवेकानंद जी कहते है प्रकृति के रहस्य एक रबड़ की नली जैसे है जो उसे फुलाता है, उस के लिये वह फूल कर प्रकाश मार्ग खोल कर स्पष्ट हो जाती है किंतु उस के जाने के बाद यथावत अपने रहस्य मयी स्वरूप में रहती है। इसलिये ज्ञान एक सतत एवम सभी के अनिवार्य प्रक्रिया है, इस के अतिरिक्त यदि आप गुरु द्वारा फुलाये मार्ग पर तभी तक बढ़ सकते है, जब तक गुरु का ज्ञान आप के साथ है और इसे आप आत्मसात कर लेते है। क्योंकि वेदों द्वारा प्राप्त ज्ञान को सतत नही रखा गया इसलिये प्रकृति आज भी हमे उतनी रहस्यमयी लगती है जितनी हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों को थी। वो अन्वेषक थे, इस लिये परत दर परत रहस्य खोलते गए। हमे उस ज्ञान को जानना इसलिये ही आवश्यक है कि हम उन के ज्ञान से प्रकृति के रहस्यों को जान सके। हाथ जोड़ कर, बत्ती लगा कर श्रद्धा भाव तो उत्पन्न हो जाता है किन्तु ज्ञान पठन, मनन एवम स्मृति से प्राप्त होता है।

परमात्मा कहते है कि हर प्राणी के ह्रदय में मैं ही बसता हूँ। इसलिये हृदय में जो प्रकाश है, जिस से जीव को भूत का ज्ञान अर्थात स्मृति वृति रहती है, वर्तमान का ज्ञान अर्थात अनुभव वृति का रहना एवम ज्ञान का लोप होता है, वह प्रकाश मुझ से होता है। वेदों द्वारा जानने योग्य जो भी ज्ञेय है वह भी मै ही हूँ। इसलिये ज्ञाता, ज्ञान एवम ज्ञेय रूप में समस्त त्रिपुतियाँ मुझ से ही सिद्ध होती है, जो भी क्षर- अक्षर, व्यक्त- अव्यक्त, जड़- चेतन एवम सूक्ष्म- बृहद ब्रह्मांड में है वह सब मुझ से ही है, वह सब मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नही।

मस्तिष्क की सरंचना अदभुत है, आधुनिक मानव इस की नकल कर के कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता बना कर रोबोट बना रहा है। किसी बात, चित्र, चेहरे को पहचान पाना, सत्य क्या है, जानते हुए झूठ बोलना, किसी कार्य को कुशलता से करना, व्यवहार करना आदि सभी स्मृति, विस्मृति, प्रदर्शन आदि सभी कार्य यह मस्तिष्क ही करता है, स्वस्थ और क्रियाशील मस्तिष्क किसी का समस्त व्यक्तित्व होता है। यह परमात्मा ने कहा है, कि यह समस्त स्मृति, ज्ञान, इन का अपोहन समस्त मैं ही हूं।

पहले देखी – सुनी या किसी प्रकार भी अनुभव की हुई वस्तु या घटनादि के स्मरण का नाम स्मृति है। किसी भी वस्तु को यथार्थ जान लेने की शक्ति का नाम ज्ञान है। संशय, विपर्यय आदि वितर्क जाल का वाचक ऊहन है और उस से दूर होने का नाम अपोहन है। जो परमात्मा से ही होते है।

एक टिप्पणीकार इन शब्दों के लिए एक विशेष अर्थ देते हैं, वे कहते हैं कि ज्ञानम जागृत अवस्था को दर्शाता है; क्योंकि जागृत अवस्था में हम नए अनुभव एकत्र कर रहे होते हैं। स्मृति स्वप्न अवस्था को दर्शाता है, क्योंकि स्वप्न में हम कुछ भी नया एकत्र नहीं करते हैं, केवल जो पहले से पंजीकृत है उसे फिर से प्रक्षेपित किया जाता है; इसलिए स्मृति स्वप्न अवस्था को दर्शाता है और अपोहनम् का अर्थ है विस्मृति और विस्मृति सुषुप्तिः अवस्था को दर्शाता है क्योंकि नींद में हम सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए ज्ञानम, जाग्रत, स्मृति, स्वप्न, अपोहनम्, सुषुप्तिः, ये तीनों अवस्थाएँ केवल मेरे कारण हैं। इसलिए मैं सभी में हूँ, तीनों अवस्थाओं में उनके अनुभवों के लिए जिम्मेदार हूँ। और केवल इतना ही नहीं; मैं सभी शास्त्रों का विषय हूँ; क्योंकि शास्त्र केवल भगवान से संबंधित हैं, वेद पूर्व भाग सगुण ईश्वर से संबंधित है; वेद अंत भाग निर्गुण ईश्वर से संबंधित है। संक्षेप में संपूर्ण वेद किससे संबंधित है; केवल ईश्वर से। इसलिए वह कहता है, चारों वेदों के माध्यम से, मैं ही जानने योग्य हूँ। और मैं ही वेदान्तिक परंपरा का आरंभकर्ता हूँ; वेदान्तिक परंपरा में वैदिक भी शामिल है, संपूर्ण वैदिक परंपरा, मैंने आरंभ की है; इसलिए, वेद के माध्यम से जो जाना जाता है, वह मैं हूँ, और वेद स्वयं कुछ और नहीं बल्कि मैं या मेरी रचना हैं।

यहाँ हृदय शब्द से शारीरिक अगंरूप हृदय अभिप्रेत नहीं है। वह मन जो प्रेम, क्षमा, उदारता, करुणा जैसे सद्गुणों से सम्पन्न है, हृदय कहलाता है। दर्शनशास्त्र में हृदय का अर्थ शान्त, प्रसन्न, सजग और जागरूक मन है, जो सर्वोच्च आत्मतत्त्व का अनुभव करनें में सक्षम होता है। हृदय को परमात्मा का निवास स्थान कहने का अभिप्राय यह है कि यद्यपि वह सर्वत्र विद्यमान है तथापि उस चैतन्य का आत्म रूप से साक्षात् अनुभव अपने हृदय में ही संभव है। मुझ से ही स्मृति, ज्ञान और उन का अपोहन होता है यह सर्वविदित तथ्य है कि जड़ वस्तुओं और मृत देह को किसी प्रकार का भी स्मरण, ज्ञान या विस्मरण नहीं होता है। इस से यह सिद्ध होता है कि मन बुद्धि रूप सूक्ष्म शरीर में जब चैतन्य व्यक्त होता है, तभी वह ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है तथा वह चैतन्य समस्त वृत्तियों को प्रकाशित करता है।

यद्यपि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सभी स्थानों में भगवान् विद्यमान हैं, तथापि हृदय में वे विशेषरूप से विद्यमान हैं। हृदय शरीर का प्रधान अङ्ग है। सब प्रकार के भाव हृदय में ही होते हैं। समस्त कर्मों में भाव ही प्रधान होता है। भाव की शुद्धिसे समस्त पदार्थ, क्रिया आदिकी शुद्धि हो जाती है। अतः महत्त्व भावका ही है, वस्तु, व्यक्ति, कर्म आदि का नहीं।

इसलिये पापी- पुण्यात्मा, मूर्ख- पण्डित, निर्धन- धनवान्, रोगी- निरोगी, शुद्र- वैश्य- क्षत्रिय- ब्राह्मण आदि कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति, वर्ण, सम्प्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदिमें क्यों न हो, भगवत्प्राप्ति का वह पूरा अधिकारी है। आवश्यकता केवल भगवत्प्राप्ति की ऐसी तीव्र अभिलाषा, लगन, व्याकुलता की है, जिस में भगवत्प्राप्ति के बिना रहा न जाय। हमारे पास महान ऋषि- मुनि समस्त जातियों, वर्णों, धर्मो, देश, काल से आये है। इसलिये कहा गया है जात न पूछो साधु की, पूछ लो ज्ञान।

हृदय में स्थित परमात्मा जीव के भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञाता है, अर्जुन को उपदेश देते समय भगवान ने कहा कि इस से पूर्व भी तेरे- मेरे के जन्म हुए है किंतु तुम्हे याद नही, मुझे याद है। इसलिए वह हृदय में स्थित जीव को उस के कर्मो के अनुसार ज्ञान, स्मृति एवम विस्मृति प्रदान करता है और जीव उसी के अनुसार कर्म करता हुआ अपने फलों को भोगता है। जीव के समस्त कार्य जिसे वह भ्रमित हो समझता है कि वह कर रहा है, वह तो इस संसार मे नाटक का पात्र है और उसे निर्देशक की भांति हृदय में स्थित परमात्मा ही करवाता है। उस के समस्त विचार, आचार, कर्म, ज्ञान, स्मृति एवम विस्मृति सभी परमात्मा से प्राप्त है। उसे इस ज्ञान की आवश्यकता है और इस के लिये उसे अपने अहम, कामनाओं एवम आसक्ति का त्याग करना होगा। इसलिये परमात्मा ने समस्त वेदों से जानने वाला वेदान्त का कर्त्ता स्वयं को ही बताया है। वेदवित्त भी वही है जिस ने वेदों से मुझे जान कर ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। वेदांत का अर्थ समस्त ज्ञान का अंतिम केंद्र जिस को जानने से कुछ भी जानने को शेष न रहे, वह परमात्मा ही है।

अपने हृदय में स्थित परमात्मा को वो ही देख सकता है जिस का अन्तःकरण शुद्ध एवम निर्मल हो और जो अहम, कामना एवम आसक्ति से मुक्त हो।

गीता में वेदान्त शब्द का यह ज्ञान कैवल्य, मुंडक एवम श्वेताशवतर उपनिषद से आया है या यह भी कह सकते है कि यह श्लोक का आधार ये उपनिषद ही है।

परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप के प्रकृति के बाद निरुक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम के लक्षण को आगे पढ़ते है।

।। हरि ॐ तत सत।। गीता – 15.15।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)