।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 14.04 II Additional II

।। अध्याय 14.04 II विशेष II

।। सृष्टि में प्रकृति और ब्रह्म का संयोग ।। विशेष 14.4 ।।

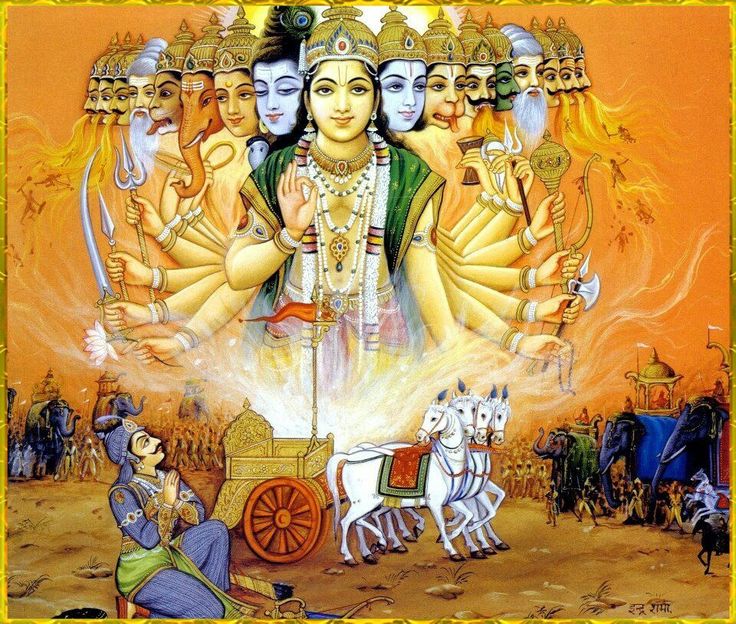

भारतीय परम्परा के अनुसार सृष्टि में जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। इसकी अभिव्यक्ति अनेक ग्रंथों में हुई है। श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णन आता है-

सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्तया वृक्षान् सरीसृपपशून् खगदंशमत्स्यान्। तैस्तैर अतुष्टहृदय: पुरुषं विधाय व्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देव:॥ ११-९-२८

विश्व की मूलभूत शक्ति सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुई। इस क्रम में वृक्ष, सरीसृप, पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े, मत्स्य आदि अनेक रूपों में सृजन हुआ। परन्तु उस से उस चेतना को पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई, अत: मनुष्य का निर्माण हुआ जो उस मूल तत्व का साक्षात्कार कर सकता था।

प्राणियों का प्राचीन भारतीय वर्गीकरण

भारतीय परम्परा में जीवन के प्रारंभ से मानव तक की यात्रा में ८४ लाख योनियों के बारे में कहा गया। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि अमीबा से लेकर मानव तक की यात्रा में चेतना १ करोड़ ४४ लाख योनियों से गुजरी है। आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने यह साक्षात्कार किया, यह आश्चर्यजनक है। अनेक आचार्यों ने इन ८४ लाख योनियों का वर्गीकरण किया है।

समस्त प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है, योनिज तथा आयोनिज। दो के संयोग से उत्पन्न या अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होने वाले।

इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से रहने के आधार पर प्राणियों को तीन भागों में बांटा गया:-

जलचर – जल में रहने वाले सभी प्राणी।

थलचर – पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणी।

नभचर – आकाश में विहार करने वाले सभी प्राणी।

इस के अतिरिक्त प्राणियों की उत्पत्ति के आधार पर ८४ लाख योनियों को चार प्रकार में वर्गीकृत किया गया।

जरायुज – माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य, पशु जरायुज कहलाते हैं।

अण्डज – अण्डों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अण्डज कहलाये।

स्वदेज- मल, मूत्र, पसीना आदि से उत्पन्न क्षुद्र जन्तु स्वेदज कहलाते हैं।

उदि्भज– पृथ्वी से उत्पन्न प्राणियों को उदि्भज वर्ग में शामिल किया गया।

बृहत् विष्णु पुराण में संख्या के आधार पर विविध योनियों का वर्गीकरण किया गया।

स्थावर – २० लाख प्रकार

जलज – ९ लाख प्रकार

कूर्म– भूमि व जल दोनों जगह गति ऐ ९ लाख प्रकार

पक्षी– १० लाख प्रकार

पशु– ३० लाख प्रकार

वानर – ४ लाख प्रकार

शेष मानव योनि में।

इस में एक-एक योनि का भी विस्तार से विचार हुआ। पशुओं को साधारणत: दो भागों में बांटा (१) पालतू (२) जंगली।

इसी प्रकार शरीर रचना के आधार पर भी वर्गीकरण हुआ।

इस का उल्लेख विभिन्न आचार्यों के वर्गीकरण के सहारे ‘प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प‘ ग्रंथ में किया गया है। इसके अनुसार

(१) एक शफ (एक खुर वाले पशु) – खर (गधा), अश्व (घोड़ा), अश्वतर (खच्चर), गौर (एक प्रकार की भैंस), हिरण इत्यादि।

(२) द्विशफ (दो खुल वाले पशु)- गाय, बकरी, भैंस, कृष्ण मृग आदि।

(३) पंच अंगुल (पांच अंगुली) नखों (पंजों) वाले पशु– सिंह, व्याघ्र, गज, भालू, श्वान (कुत्ता), श्रृगाल आदि। (प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प-पृ. सं. १०७-११०)

चरक का वर्गीकरण

चरक ने भी प्राणियों को उनके जन्म के अनुसार जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उदि्भज वर्गों में विभाजित किया है (चरक संहिता, सूत्रस्थान, २७/३५-५४)

उन्होंने प्राणियों के आहार- विहार के आधार पर भी निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया है-

प्रसह- जो बलात् छीनकर खाते हैं। इस वर्ग में गौ, गदहा, खच्चर, ऊंट, घोड़ा, चीता, सिंह, रीछ, वानर, भेड़िया, व्याघ्र, पर्वतों के पास रहने वाले बहुत बालों वाले कुत्ते, बभ्रु, मार्जार, कुत्ता, चूहा, लोमड़ी, गीदड़, बाघ, बाज, कौवा, शशघ्री (ऐसे पक्षी जो शशक को भी अपने पंजों में पकड़ कर उठा ले जाते हैं) चील, भास, गिद्ध, उल्लू, सामान्य घरेलू चिड़िया (गौरेया), कुरर (वह पक्षी जो जल स्थित मछली को अपने नख से भेद कर उड़ा ले जाता है।)

भूमिशय–बिलों में रहने वाले जन्तु -सर्प (श्वेत-श्यामवर्ण का) चित्रपृष्ठ (जिसकी पृष्ठ चित्रित होती है), काकुली मृग-एक विशेष प्रकार का सर्प- मालुयासर्प, मण्डूक (मेंढक) गोह, सेह, गण्डक, कदली (व्याघ्र के आकार की बड़ी बिल्ली), नकुल (नेवला), श्वावित् (सेह का भेद), चूहा आदि।

अनूपदेश के पशु-अर्थात् जल प्रधान देश में रहने वाले प्राणी। इन में सूकर (महा शूकर), चमर (जिनकी पूंछ चंवर बनाने के काम आती है), गैण्डा, महिष (जंगली भैंसा), नीलगाय, हाथी, हिरण , वराह (सुअर) बारहसिंगा- बहुत सिंगों वाले हिरण सम्मिलित हैं।

वारिशय-जल में रहने वाले जन्तु-कछुआ, केकड़ा, मछली, शिशुमार (घड़ियाल, नक्र की एक जाति) पक्षी। हंस, तिमिंगिल, शुक्ति (सीप का कीड़ा), शंख, ऊदबिलाव, कुम्भीर (घड़ियाल), मकर (मगरमच्छ) आदि।

वारिचारी-जल में संचार करने वाले पक्षी – हंस क्रौञ्च, बलाका, बगुला, कारण्डव (एक प्रकार का हंस), प्लव, शरारी, केशरी, मानतुण्डका, मृणालण्ठ, मद्गु (जलकाक), कादम्ब (कलहंस), काकतुण्डका (श्वेत कारण्डव-हंस की जाति) उत्क्रोश (कुरर पक्षी की जाति) पुण्डरीकाक्ष, चातक, जलमुर्गा, नन्दी मुखी, समुख, सहचारी, रोहिणी, सारस, चकवा आदि।

जांगल पशु- स्थल पर उत्पन्न होने वाले तथा जंगल में संचार करने वाले पशु- चीतल, हिरण, शरभ (ऊंट के सदृश बड़ा और आठ पैर वाला, जिसमें चार पैर पीठ पर होते हैं-ऐसा मृग), चारुष्क (हरिण की जाति) लाल वर्ण का हरिण, एण (काला हिरण) शम्बर (हिरण भेद) वरपोत (मृग भेद), ऋष्य आदि जंगली मृग।

विष्किर पक्षी-जो अपनी चोंच और पैरों से इधर-उधर बिखेर कर खाते हैं, वे विष्किर पक्षी हैं। इनमें लावा (बटेर), तीतर, श्वेत तीतर, चकोर, उपचक्र (चकोर का एक भेद), लाल वर्ग का कुक्कुभ (कुको), वर्तक, वर्तिका, मोर, मुर्गा, कंक, गिरिवर्तक, गोनर्द, क्रनर और बारट आदि।

प्रतुद पक्षी-जो चोंच या पंजों से बार-बार चोट लगाकर आहार को खाते हैं। कठफोड़ा भृंगराज (कृष्णवर्ण का पक्षी विशेष), जीवंजीवक, (विष को देखने से ही इस पक्षी की मृत्यु हो जाती है), कोकिल, कैरात (कोकिक का भेद), गोपपुत्र- प्रियात्मज, लट्वा, बभ्रु, वटहा, डिण्डिमानक, जटायु, लौहपृष्ठ, बया, कपोत (घुग्घु), तोता, सारंग (चातक), शिरटी, शरिका (मैना) कलविंक (गृहचटक अथवा लाल सिर और काली गर्दन वाली गृहचटक सदृश चिड़ियां), चटक, बुलबुल, कबूतर आदि।

सृष्टि में मानव के स्वरूप में आने पर जीव त्रिगुणातीत गुणों से संपन्न होता है। जीव जब जन्म लेता है तो प्रकृति के उपादानों का उपयोग एवं उपभोग सुगमतापूर्वक प्रारंभ करता है। मानव जीवन में हमारी पराकाष्ठा, हमारी उत्कंठाएं निरंतर जागृत होती रहती हैं, क्योंकि यह मानव जीवन का गुण है। हम जब अपने अस्तित्व को समझना प्रारंभ करते हैं तो चैतन्यता का गुण समाविष्ट होता है। हम जो भी अनुभव करते हैं उसका मूल केंद्र प्रकृति से ही संबंधित होता है। हमारी अंतरात्मा असीम शक्तियों का पुंज है, जो प्रकृति की ऊर्जाओं से विकेंद्रित हो जाता है और हम अपने जीवन के रहस्यों को भूल जाते हैं और सृष्टि की केवल कल्पना रह जाती है। सृष्टि में रहते हुए भी सृष्टि के मूल को न समझ पाना अज्ञानता का द्योतक है। अत: यह शाश्वत सत्य है कि सृष्टि ही मूल है और मूल ही सृष्टि है।

।। हरि ॐ तत् सत् ।। गीता – विशेष 14.04 ।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)