।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 12.19 II Additional II

।। अध्याय 12.19 II विशेष II

।। भागवद गीता की रचना और उसके अध्ययन की विषयवस्तु।। विशेष 12.19 ।।

ऐसा कहा गया है कि शुकदेव सन्तों को भागवद कथा सुनाते है, जो महाभारत काल के मुनि थे। वे वेदव्यास जी के पुत्र थे। वे बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिये वन में चले गये थे। इन्होने ही परीक्षित को श्रीमद्भागवत पुराण सुनाया था। शुक देव जी ने व्यास जी से महाभारत भी पढा था और उसे देवताओ को सुनाया था। ये मुनि कम अवस्था में ही ब्रह्मलीन हो गये थे। शुकदेव के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि ये महर्षि वेद व्यास के अयोनिज पुत्र थे और यह बारह वर्ष तक माता के गर्भ में रहे।

कथा कुछ इस प्रकार है।भगवान शिव, पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते-सुनते नींद आ गयी और उन की जगह पर वहां बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना प्रारम्भ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई, तब उन्होंने शुक को मारने के लिये दौड़े और उस के पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा, भागते- भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्मरूप बना कर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये बारह वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले।

बारह वर्ष तक गर्भ को धारण करने के कारण ऋषि पत्नी गर्भ की पीड़ा से मरणासन्न हो गईं. नौ महीने के गर्भधारण में इतना कष्ट होता है बाहर वर्ष तक हो तो क्या होगा, अंदाजा लगाइए.

भगवान श्रीकृष्ण को इस बात का ज्ञान हुआ. वह स्वयं वहां आए और उन्होंने शुक को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा.

श्रीकृष्ण से मिले वरदान के बाद ही शुक ने गर्भ से निकल कर जन्म लिया. जन्म लेते ही शुक ने श्रीकृष्ण और अपने पिता-माता को प्रणाम किया और तपस्या के लिये जंगल चले गए. गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ही ये बाल्य अवस्था में ही तप हेतु वन की ओर भागे, ऐसी उनकी संसार से विरक्त भावनाएं थी।

व्यास जी इतने लंबी प्रतीक्षा के बाद पिता बने थे. उन का पुत्र जन्मते ही वन को जा रहा है यह सोचकर वह व्यथित हो गए. न तो उन्हें पितृत्व का पूर्ण सुख मिला और न ही ऋषि पत्नी को माता का सुख प्राप्त हुआ. ऐसे में व्यासजी और उन की पत्नी दोनों ही दुखी थे.

व्यासजी ज्ञानी थे. वह यह समझ रहे कि उनका पुत्र जो कह रहा है वह अक्षरशः सत्य है पर माया से मोहित न होने का वरदान तो श्रीकृष्ण ने शुकदेव को दिया था, व्यासजी को नहीं।

व्यास जी मोहित हो गए।व्यासजी पुत्र के पीछे-पीछे दौड़े. ‘पुत्र!, रूको पुत्र! अपने माता-पिता को प्रेम और ममत्व से वंचित मत रखो, ऐसी बातें कहते पुकारते रहे, किन्तु शुक ने उस पर कोई ध्यान न दिया.

परंतु वात्सल्य भाव से रोते हुए श्री व्यास जी भी उनके पीछे भागे। मार्ग में एक जलाशय में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थीं, उन्होंने जब शुकदेव जी महाराज को देखा तो अपनी अवस्था का ध्यान न रख कर शुकदेव जी का आशीर्वाद लिया। लेकिन जब शुकदेव के पीछे मोह में पड़े श्री व्यास वहां पहुंचे तो सारी कन्याएं छुप गयीं। महृषि व्यास जी ने जब कन्याओं से कहा कि मुझ वृद्ध व्यक्ति से आप को लज्जा आती है किंतु मेरे जवान पुत्र के सामने नग्न आने पर भी कोई लज्जा नही आती, ऐसा क्यों? तो कन्याओं ने जवाब दिया, है संत शिरोमणि, आप का पुत्र साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, उसे सांसारिक ज्ञान नही है, वह जीव में ब्रह्म को देखता है और आप सांसारिक है, इसलिये आप जीव को स्त्री- पुरुष की भांति देखते है। ऐसी सांसारिक विरक्ति से शुकदेव जी महाराज ने तप प्रारम्भ किया। जिस जगह शुकदेव जी महाराज ब्रह्मलीन हुए थे वर्तमान समय में वह जगह हरियाणा में कैथल के गाॅंव सजूमा में है।

व्यासजी समझते थे कि उनका पुत्र कोई साधारण जीव नहीं है। जन्म से पूर्व ही वह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता है, स्वयं महादेव से उसने ज्ञान प्राप्त किया है. महादेव और श्रीकृष्ण दोनों की असीम अनुकंपा है उस पर चाहते थे कि शुक श्रीमद्भागवत का ज्ञान प्राप्त करें.

परंतु वह पुत्र को श्रीमद्भागवत का ज्ञान दें भी तो कैसे! शुक तो कभी पिता की ओर आते ही न थे। व्यासजी ने एक सुंदर युक्ति निकाली।

उन्होंने श्रीकृष्णलीला का एक श्लोक बनाया और उस का आधा भाग शिष्यों को रटाकर उधर भेज दिया जिधर शुक ध्यान लगाते थे। एक दिन शुकदेवजी ने भी वह श्लोक सुना। उस श्लोक को सुनकर वह मुग्ध हो गए. उन्हें पूरी कथा सुनने की बड़ी तेज लालसा उत्पन्न हुई. पुनः व्यासजी के शिष्य आए और एक नया श्लोक आधा सुना दिया।

अब तो शुकदेव पूरी कथा सुनने का लोभ रोक ही न कर पाए. वह श्रीकृष्ण लीला के आकर्षण में खींचे सीधे अपने पिता के आश्रम तक चले आए।

इससे व्यासजी बड़े प्रसन्न हुए. उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को श्रीमद्भागवत का विधिवत ज्ञान दिया. शुक भागवत में पारंगत हो गए. शुकदेव ने इसी भागवत का ज्ञान राजा परीक्षित को दिया था। जिस के दिव्य प्रभाव से परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया। शुकदेव जी ने जो कथा परीक्षित को सुनाई उससे उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। वह मोह-माया के बंधन से छूट गए. शरीर और आत्मा के संयोग और वियोग का क्या दर्शन है इसका सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में है। अतः श्रीमद्भागवद पुराण कथा नही हो कर भक्तियोग का संपूर्ण ग्रंथ है जिस से जीव आत्मशुद्धि को समर्पण और स्मरण से श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ प्राप्त होता है और उसे ज्ञान की प्राप्ति स्वयं परमात्मा द्वारा योगक्षेम वहन करने के कारण प्राप्त होती है।

प्रश्न यह भी है कि शुकदेव जी श्रीमद्भागवद कथा सुन कर परीक्षित को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसका मृत्यु से भय खत्म हो गया। किन्तु आज हम श्रीमद्भागवद कथा सुनने के बाद भी मोह से मुक्त नही होते, तो इस कारण के सुनाने वाले शुकदेव जी ब्रह्मस्वरूप थे और सुनने वाले परीक्षित जी पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, प्रेम से श्रवण कर रहे थे। आज सुनाने वाले भी वैसे नही है और सुनने वाले भी भक्त आर्त या अर्थार्थी भक्त ज्यादा है, जिज्ञासु कम है और ज्ञानी भक्त है नही। कथा करने वाले भी व्यवसायिक है। इसलिए भगवद कथा का महत्व कम नही है, अंतर श्रोता और वक्ता का ज्यादा है। फिर भी जो जितने भाव से जितनी भी कथा को सुनता है, उसे उस का आध्यात्मिक लाभ मिलता ही है, यही भक्तियोग का विशिष्ट गुण है।

देवहुति पूछती हैं- सच्चा सुख और आनंद कहां है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है?

भगवान कपिल ने कहा- माता किसी जड़ वस्तु में आनंद हो ही नहीं सकता. आनंद तो आत्मास्वरूप है। सांसारिक विषय सुख दे सकते हैं पर आनंद नहीं। जो सुख का कारण बनेगा वही दुख का कारण भी बनेगा पर परमात्मा हमेशा आनंद ही देंगे। इसलिए आनंद परमात्मा का स्वरूप है.

भगवान कपिल की बात को सरल शब्दों में समझिए। सांसारिक सुख तो शरीर की खुजली जैसे हैं, आप जब तक खुजाएंगे तब तक आनंद मिलेगा पर नाखून में भरा विष धीरे- धीरे खुजली में भरता जाएगा, जहर शरीर में फैल जाएगा. खुजली का रोग पूरे शरीर में फैल जाएगा।

सर्वोत्तम मिठाई का स्वाद भी केवल जिह्वा तक ही रहता है. जगत के पदार्थों में आनंद नहीं है, बस मिथ्या आनंद का आभास मात्र है. तो फिर आनंद है क्या? अर्जुन ने यही प्रश्न भगवान से किया था।

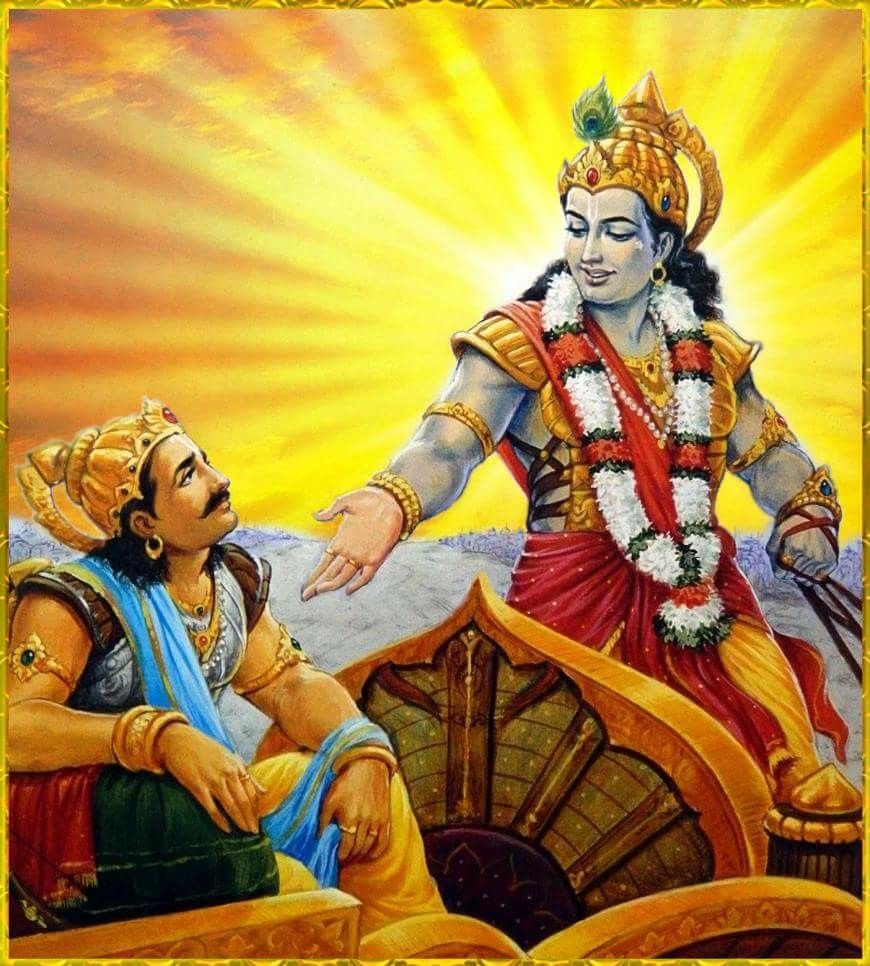

श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं- विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वह आरंभ यानी भोगकाल में अमृत के समान सुख देने वाला लगता है किंतु उसका परिणाम विष के समान होता है. इसे ही राजस सुख कहते हैं।

आप खुद सोचिए, मदिरा और फलों के रस की दुकाने आसपास ही दिख जाएंगी। यदि संतरे के रस में उसका एक बीज गलती से पिस जाए तो उसकी कड़वाहट स्पष्ट हो जाती है और पीने वाला उस रस को बेस्वादु बताकर भला-बुरा कह जाता है।

वही व्यक्ति उसके बाद शराब की दुकान में जाता है. वह शराब पूरी तरह कड़वी होती है। जिह्वा के पास ले जाते समय वह बुरा मुंह तो बनाता है लेकिन फिर भी पीता जाता है. उसे गटकने के लिए और कई ऐसी चीजों सहारा लेता है जो बेस्वादु हैं।

फल के रस और शराब की प्रकृति अलग है. यदि शराब मिठी लगने लगे तो उसे पीने वाला पसंद नहीं करेगा और रस कड़वा लगे तो नहीं निगल पाएगा।

फल यदि कड़वा है तो भी वह शरीर का भला ही करेगा यह बात जानते हुए भी हम उसके कड़वेपन के लिए कड़वी बातें कह जाते हैं जबकि शराब का परिणाम जानते हुए भी उसकी कड़वाहट को शरीर में भरते जाते हैं।

मिथ्या में ही आकर्षण होता है. सत्य तो अप्रिय लगेगा ही। आनंद को अगर तलाश सकते हैं तो प्रभु के नाम में तलाशिए।

जो व्यक्ति भागवत को समझ ले उसे दिव्य दृष्टि मिल जाती है। दिव्यदृष्टि का मतलब यह नहीं है कि वह हजारों मील दूर की चीजों को संजय की तरह आंख बंदकर देखने लगे बल्कि जीवन है क्या, हम जन्म क्यों लेते हैं, क्यों मृत्यु आवश्यक है, इन बातों का ज्ञान हो जाता है. यही दिव्यदृष्टि है। मोक्ष का अर्थ केवल यह नहीं कि जीवन त्यागने के बाद एक सुंदर संसार में प्रवेश कर जाएं और पुनः मृत्युलोक में न आना पड़े. जीवनकाल में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ईश्वर ने हमें बताई हैं जिन्हें हम समझकर उस पर अमल कर लें तो जीवनकाल में मोक्ष का आनंद मिल सकता है।

भागवतमहापुराण में यह मर्म बहुत सुंदर और सरल रूप में बताया गया है. हिंदू धर्मग्रंथों में से खासकर पुराणों में बातें प्रतीक रूप में कही गई हैं। वेद व्यासजी ने सोचा होगा कि समय के साथ मनुष्य की बुद्धि और तीव्र होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि बोलने की आवश्यकता ही न रहेगी, बस संकेत मात्र से मनुष्य बात करने लगेगा इसलिए ऐसे ग्रंथों की रचना हुई जिसमें प्रतीक रूप में बात की जाए. पर ऐसा हुआ नहीं। महाभारत के सार में महर्षि वेदव्यास से कहते भी है।

ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येश न च कश्चिन्छृणोति मे।धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ।।

‘मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार-पुकारकर कह रहा हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता । धर्मसे मोक्ष तो सिद्ध होता ही है अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते?’

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद् धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः। नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ।।

‘कामनासे, भयसे, लोभसे अथवा प्राण बचानेके लिये भी धर्मका त्याग न करे । धर्म नित्य है और सुख-दुख अनित्य । इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बन्धनका हेतु अनित्य।’

हमारी बुद्धि इतनी भटकती चली गई कि हम अर्थ का अनर्थ करने लगे. जो प्रत्यक्ष है उसे ही नहीं समझ पाते तो संकेत को कहां से समझेंगे. इसी कारण आजकल ज्यादातर लोग पुराणों आदि का उपहास कर रहे हैं. ये वहीं लोग हैं जो संकेत और प्रतीक को समझ नहीं पाते या समझने का प्रयास नहीं करते. जिन्होंने विज्ञान और ज्ञान दोनों लिया है वे इन पर शंका नहीं करते।

नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत (shrimad Bhagwat) ग्रन्थ लिखा है। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं। यह व्यास जी द्वारा 18 पुराणों में से रचित बहुत श्रेष्ठ पुराण है। श्रीमद् भागवत कथा में 18 हजार श्लोक, 335 अध्याय व 12 स्कंध हैं।

इसमें भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया है। विष्णु और कृष्णावतार की कथाओं का ज्ञान कराती इस पुराण में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, द्वैत-अद्वैत, द्वैताद्वैत, निर्गुण-सगुण ज्ञान प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत पुराण विद्या का अक्षय भंडार है। यह पुराण सभी प्रकार के कल्याण देने वाला है। यह भक्तिशाखा का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है और आचार्यों ने इसकी अनेक टीकाएँ की है। कृष्ण-भक्ति का यह आगार है। साथ ही उच्च दार्शनिक विचारों की भी इसमें प्रचुरता है। परवर्ती कृष्ण- काव्य की आराध्या ‘राधा’ का उल्लेख भागवत में नहीं मिलता। इस पुराण का पूरा नाम श्रीमद् भागवत पुराण है।

प्रथम स्कंध

इस पुराण के प्रथम स्कंध में उन्नीस (19) अध्याय हैं जिनमें शुकदेव जी ईश्वर भक्ति का माहात्म्य सुनाते हैं। भगवान के विविध अवतारों का वर्णन, देवर्षि नारद के पूर्वजन्मों का चित्रण, राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष कीकथा, अश्वत्थामा का निन्दनीय कृत्य और उसकी पराजय, भीष्म पितामह का प्राणत्याग, श्रीकृष्ण काद्वारका गमन, विदुर के उपदेश, धृतराष्ट्र, गान्धारी तथाकुन्ती की तन गमन एवं पाण्डवों का स्वर्गारोहण के लिए हिमालय में जाना आदि घटनाओं का क्रमवार कथानक के रूप में वर्णन किया गया है।

द्वितीय स्कंध

इस स्कंध का प्रारम्भ भगवान के विराट स्वरूप वर्णन से होता है। इसके बाद विभिन्न देवताओं की उपासना, गीता का उपदेश, श्रीकृष्ण की महिमा और ‘कृष्णार्पणमस्तु’ की भावना से की गई भक्ति का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि सभी जीवात्माओं में ‘आत्मा’ स्वरूप कृष्ण ही विराजमान हैं। पुराणों के दस लक्षणों और सृष्टि-उत्पत्ति का उल्लेख भी इस स्कंध में मिलता है।

तृतीय स्कंध

तृतीय स्कंध उद्धव और विदुर जी की भेंट के साथ प्रारम्भ होता है। इसमें उद्धव जी श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं तथा अन्य लीला चरित्रों का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा विदुर और मैत्रेय ऋषि की भेंट, सृष्टि क्रम का उल्लेख, ब्रह्मा की उत्पत्ति, काल विभाजन का वर्णन, सृष्टि-विस्तार का वर्णन, वराह अवतार की कथा, दितिके आग्रह पर ऋषि कश्यप द्वारा असमय दिति से सहवास एवं दो अमंगलकारी राक्षस पुत्रों के जन्म का शाप देना जय-विजय का सनत्कुमार द्वारा शापित होकर विष्णुलोक से गिरना और दिति के गर्भ से ‘हिरण्याक्ष’ एवं ‘हिरण्यकशिपु’ के रूप में जन्म लेना, प्रह्लाद की भक्ति, वराह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष और नृसिंह अवतार द्वारा हिरण्यकशिपु का वध, कर्दम-देवहूति का विवाह, सांख्य शास्त्र का उपदेश तथा कपिल मुनि के रूप में भगवान का अवतार आदि का वर्णन इस स्कंध में किया गया है।

चतुर्थ स्कंध

इस स्कंध की प्रसिद्धि ‘पुरंजनोपाख्यान’ के कारण बहुत अधिक है। इसमें पुरंजन नामक राजा और भारतखण्ड की एक सुन्दरी का रूपक दिया गया है। इस कथा में पुरंजन भोग-विलास की इच्छा से नवद्वार वाली नगरी में प्रवेश करता है। वहाँ वह यवनों और गंधर्वों के आक्रमण से माना जाता है। रूपक यह है कि नवद्वार वाली नगरी यह शरीर है। युवावस्था में जीव इसमें स्वच्छंद रूप से विहार करता है। लेकिन कालकन्या रूपी वृद्धावस्था के आक्रमण से उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और अन्त में उसमें आग लगा दी जाती है।

रूपक को स्पष्ट करते हुए नारद जी कहते हैं- “पुरंजन देहधारी जीव है और नौ द्वार वाला नगर यह मानव देह है (नौ द्वार- दो आँखें, दो कान, दो नासिका छिद्र, एक मुख, एक गुदा, एक लिंग)। अविद्या तथा अज्ञान की माया रूपी वह सुन्दरी है। उसके दास सेवक दस इन्द्रियाँ हैं। इस नगर की रक्षा पंचमुखी सर्प करते हैं। ग्यारह सेनापति, पाप और पुण्य के दो पहिए, तीन गुणोंवाली रथ की ध्वजा, त्वचा आदि सात धातुओं का आवरण तथा इन्द्रियों द्वारा भोग शिकार का प्रतीक है। काल की प्रबल गति एवं वेग ही शत्रु गंधर्व चण्डवेग है। उसके तीन सौ साठ गंधर्व सैनिक वर्ष के तीन सौ साठ दिन एवं रात्रि हैं, जो शनै:-शनै: आयु का हरण करते हैं। पाँच प्राण वाला मनुष्य रात-दिन उनसे युद्ध करता रहता है और हारता रहता है। काल भयग्रस्त जीव को ज्वर अथवा व्याधि से नष्ट कर देता है।

इस रूपक का भाव यही है कि मनुष्य अपनी इन्द्रियों के उपभोग से निरन्तर भोग- विलास में पड़कर अपने शरीर का क्षय करता रहता है। वृद्धावस्था आने पर शक्ति क्षीण होकर अनेक रोगों से ग्रस्त एवं नष्ट हो जाता है। परिजन उसके पार्थिव शरीर को आग की भेंट चढ़ा देते हैं।

पंचम स्कंध

पंचम स्कंध में प्रियव्रत, अग्नीध्र, राजा नाभि, ऋषभदेवतथा भरत आदि राजाओं के चरित्रों का वर्णन है। यह भरत जड़ भरत है, शकुन्तला पुत्र नहीं। भरत का मृग मोह में मृग योनि में जन्म, फिर गण्डक नदी के प्रताप से ब्राह्मण कुल में जन्म तथा सिंधु सौवीर नरेश से आध्यात्मिक संवाद आदि का उल्लेख है। इसके पश्चात पुरंजनोपाख्यान की भाँति रूपक द्वारा प्राणियों के संसार रूपी मार्ग का सुन्दर वर्णन किया गया है। इसके बाद भरत वंश तथा भुवन कोश का वर्णन है। तदुपरान्त गंगावतरण की कथा, भारत का भौगोलिक वर्णन तथा भगवान विष्णु का स्मरण शिशुमार नामक ज्योतिष चक्र द्वारा करने की विधि बताई गई है। अंत में विभिन्न प्रकार के रौरव नरकों का वर्णन यहाँ किया गया है।

षष्ठ स्कंध

षष्ठ स्कंध में नारायण कवच और पुंसवन व्रत विधि का वर्णन जनोपयोगी दृष्टि से किया गया है। पुंसवन व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। व्याधियों, रोगों तथा ग्रहों के दुष्प्रभावों से मनुष्य की रक्षा होती है। एकादशी एवंद्वादशी के दिन इसे अवश्य करना चाहिए।

इस स्कंध का प्रारम्भ कान्यकुब्ज के निवासी अजामिल उजामिल उपाख्यान से होता है। अपनी मृत्यु के समय अजामिल अपने पुत्र ‘नारायण’ को पुकारता है। उसकी पुकार पर भगवान विष्णु के दूत आते हैं और उसे परमलोक ले जाते हैं। भागवत धर्म की महिमा बताते हुए विष्णु-दूत कहते हैं कि चोर, शराबी, मित्र-द्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु-पत्नीगामी और चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है तो उसके कोटि-कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। किन्तु इस कथन में अतिशयोक्ति दिखाई देती है। परस्त्रीगामी और गुरु की पत्नी के साथ समागम करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। यह तो जघन्य पाप है। ऐसा व्यक्ति रौरव नरक में ही गिरता है।

इसी स्कंध में दक्ष प्रजापति के वंश का भी वर्णन प्राप्त होता है। नारायण कवच के प्रयोग से इन्द्र को शत्रु पर भारी विजय प्राप्त होती है। इस कवच का प्रभाव मृत्यु के पश्चात भी रहता है। इसमें वत्रासुर राक्षस द्वारा देवताओं की पराजयस, दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण तथा वत्रासुर के वध की कथा भी दी गई है।

सप्तम स्कंध

सप्तम स्कंध में भक्तराज प्रह्लाद और हिरण्यकशिपु की कथा विस्तारपूर्वक है। इसके अतिरिक्त मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का विस्तृत विवेचन है। भक्त प्रह्लाद के कथानक के माध्यम से धर्म, त्याग, भक्ति तथा निस्पृहता आदि की चर्चा की गई है।

अष्टम स्कंध

इस स्कंध में ग्राह द्वारा गजेन्द्र के पकड़े जाने पर विष्णु द्वारा गजेन्द्र उद्धार की कथा का रोचक वृत्तान्त है। इसी स्कन्ध में समुद्र मन्थन और मोहिनी रूप में विष्णु द्वारा अमृत बांटने की कथा भी है। देवासुर संग्राम और भगवान के ‘वामन अवतार’ की कथा भी इस स्कंध में है। अन्त में ‘मत्स्यावतार’ की कथा यह स्कंध समाप्त हो जाता है।

नवम स्कंध

पुराणों के एक लक्षण ‘वंशानुचरित’ के अनुसार, इस स्कंध में मनु एवं उनके पाँच पुत्रों के वंश-इक्ष्वाकु वंश,निमि वंश, चंद्र वंश, विश्वामित्र वंश तथा पुरू वंश, भरत वंश, मगध वंश, अनु वंश, द्रह्यु वंश, तुर्वसु वंश और यदु वंश आदि का वर्णन प्राप्त होता है। राम, सीता आदि का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया है। उनके आदर्शों की व्याख्या भी की गई है।

दशमं स्कंध

यह स्कंध दो खण्डों – ‘पूर्वार्द्ध’ और ‘उत्तरार्द्ध’ में विभाजित है। इस स्कंध में श्रीकृष्ण चरित्र विस्तारपूर्वक है। प्रसिद्ध ‘रास पंचाध्यायी’ भी इसमें प्राप्त होती है। ‘पूर्वार्द्ध’ के अध्यायों में श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर अक्रूर जी केहस्तिनापुर जाने तक की कथा है। ‘उत्तरार्द्ध’ में जरासंधसे युद्ध, द्वारकापुरी का निर्माण, रुक्मिणी हरण, श्रीकृष्ण का गृहस्थ धर्म, शिशुपाल वध आदि का वर्णन है। यह स्कंध पूरी तरह से श्रीकृष्ण लीला से भरपूर है। इसका प्रारम्भ वसुदेव देवकी के विवाह से प्रारम्भ होता है। भविष्यवाणी, कंस द्वारा देवकी के बालकों की हत्या, कृष्ण का जन्म, कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपालन, कंस वध, अक्रूर जी की हस्तिनापुर यात्रा, जरासंध से युद्ध,द्वारका पलायन, द्वारका नगरी का निर्माण, रुक्मिणी से विवाह, प्रद्युम्न का जन्म, शम्बासुर वध, स्यमंतक मणि की कथा, जांबवती और सत्यभामा से कृष्ण का विवाह, उषा-अनिरुद्ध का प्रेम प्रसंग, बाणासुर के साथ युद्ध तथाराजा नृग की कथा आदि के प्रसंग आते हैं। इसी स्कंध में कृष्ण-सुदामा की मैत्री की कथा भी दी गई है।

एकादश स्कंध

एकादश स्कंध में राजा जनक और नौ योगियों के संवाद द्वारा भगवान के भक्तों के लक्षण गिनाए गए हैं। ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय महाराज यदु को उपदेश देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी से धैर्य, वायु से संतोष और निर्लिप्तता, आकाश से अपरिछिन्नता, जल से शुद्धता, अग्नि से निर्लिप्तता एवं माया, चन्द्रमा से क्षण-भंगुरता, सूर्य से ज्ञान ग्राहकता तथा त्याग की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे उद्धव को शिक्षा देते हुए अठ्ठारह प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद ईश्वर की विभूतियों का उल्लेख करते हुए वर्णाश्रम धर्म, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्तियोग का वर्णन है।

द्वादश स्कंध

इस स्कंध में राजा परीक्षित के बाद के राजवंशों का वर्णन भविष्यकाल में किया गया है। इसका सार यह है कि 138 वर्ष तक राजा प्रद्योतन, फिर शिशुनाग वंश के दास राजा, मौर्य वंश के दस राजा 136 वर्ष तक, शुंगवंश के दस राजा 112 वर्ष तक, कण्व वंश के चार राजा 345 वर्ष तक, फिर आन्ध्र वंश के तीस राजा 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद आमीर, गर्दभी, कड, यवन, तुर्क, गुरुण्ड और मौन राजाओं का राज्य होगा। मौन राजा 300 वर्ष तक और शेष राजा एक हज़ार निन्यानवे वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद वाल्हीक वंश और शूद्रों तथा म्लेच्छों का राज्य हो जाएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कृति के अलावा शुद्ध साहित्यिक एवं ऐतिहासिक कृति के रूप में भी यह पुराण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

भागवत पुराण में पुरातन ईश्वर के ज्ञान को, समाज के विभिन्न वर्गों के गुणधर्मो, भक्त के गुणधर्मो एवम ज्ञानयोग, भक्ति योग एवम कर्मयोग का सुंदर एवम गहन वर्णन सरल भाषा मे किया गया और कथा के माध्यम से कहने से जन सामान्य के ग्रहण करने योग्य भी बनाया गया है। कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का विस्तार काव्यमय है। अतः यह पुराण सम्पूर्ण रूप से सगुण उपासना का ग्रन्थ है। इस को सुनने वाले आज के समय तरह तरह के स्वांग रचते है और नृत्य और भजन- कीर्तन गायन से भक्ति रस में डूबे रहते है।

भक्ति में गायन, रस माधुर्य और समर्पण का महत्व इतना अधिक है कि सम्पूर्ण वातावरण ही बदल जाये। कहते है शुकदेव जब ध्यान में होते थे तो उस के लिए कोई आवाज भी लगाए तो वहां के वृक्ष और पौधे उत्तर देते थे। चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते चलते थे तो उन के साथ प्रकृति भी कीर्तन करती थीं। भक्ति रस के अनेक विभूतियो की सरलता के कारण यह संसार आज भी उसी राह पर भागवद पुराण को अत्यंत उत्साह से सुनता है और आनंद लेता है। परमात्मा उस का ध्यान रखते है। भक्ति रस में परमात्मा की लीलाओं में कहते है, वह मृत आत्माएं भी जहां भागवद पुराण होता है, कथा सुनने को आती है और मुक्ति को प्राप्त होती है। भक्ति में संगीत और गायन में रम जाने इतनी अधिक क्षमता होती है कि परमात्मा ने साम वेद को अपनी विभूति तक कह दिया।

।। हरि ॐ तत सत ।। विशेष भाग 2 – गीता 12.19 ।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)