।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 12.18 II

।। अध्याय 12.18 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 12.18॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः॥

“samaḥ śatrau ca mitre ca,

tathā mānāpamānayoḥ..।

śītoṣṇa- sukha- duḥkheṣu,

samaḥ sańga- vivarjitaḥ”..।।

भावार्थ:

जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में समान भाव में स्थित रहता है, जो सर्दी और गर्मी में, सुख तथा दुःख आदि द्वंद्वों में भी समान भाव में स्थित रहता है और जो दूषित संगति से मुक्त रहता है। (१८)

Meaning:

He who is alike to friend and foe, in honour and dishonour, and also alike in cold and heat, in joy and sorrow, without attachment…

Explanation:

In this shloka and the next, Shri Krishna begins to summarize the signs of a perfected devotee. By using the word “samaha” twice, he emphasizes equanimity and stability of the devotee’s antahakarana or inner instrument that is made possible through intense devotion to Ishvara. Right from the second chapter, we have repeatedly heard about the importance of bringing equanimity to the inner instrument, which is made up of our intellect, our mind and senses, our ego, and our memory. Just like an astronomer can see extremely faint light from stars that are millions of miles away using his telescope, we can experience the eternal essence only if our inner instrument is free of desires and agitations caused by the reactions mentioned in this and the next shloka.

Alike to friend and foe. Devotees are positively disposed toward all and are not swayed by the sentiments of enmity and friendship.

Then does that mean that the jñāni will put up with the nonsensical action of the enemy. Very careful; even though jñāni does not have dvēṣa towards an inimical person, it does not mean that the jñāni should put up with his wrong actions. So jñāni will strongly criticise an action which is to be condemned; a disapprovable action, he will disapprove and if an appropriate step should be taken, he will take,but even the worst step is taken; without even an iota of dvēṣa in his mind.

Equipoised in honor and dishonor. Shree Krishna further mentions that the devotees pay no heed to honor and dishonor. This is just like when a person begins engaging in an illicit relationship, he or she is mindful of what others will say, but when the relationship becomes deep, then the person no longer cares about the disrepute it will bring. Similarly, in the heart of the devotee the flame of divine love burns so brightly that worldly honor and dishonor no longer carry any importance.

Alike in cold and heat, joy and sorrow. The devotees are equipoised in favorable and unfavorable circumstances. They know that none of these are permanent.

Free from unfavorable association. Associating with persons or objects is called saṅg. There are two kinds of saṅg. Association that takes our mind to the world is kusaṅg (unfavorable association), and that which takes our mind away from the world and toward God is called satsaṅg (favorable association). Since devotees do not relish worldly thoughts, they naturally avoid kusaṅg and engage in satsaṅg.

Similarly, as things come, take it as Bhagavān’s gift; enjoy your relationship, the children, people your wealth, your health; and these are all Bhagavān’s gift; but always remember, Bhagavān gives it; Bhagavān takes it and when Bhagavān

chooses to take, remember, ‘Returned with thanks”. Do not curse Bhagavān; So sanga vivarjithaha. This state of mind is called asaṅgatvam; enjoyment without attachment.

Our inner equipment contacts the world through the sense organs. The skin, for example, experiences heat and cold. This reporting of hotness or coolness is akin to a thermometer in that it is extremely objective and factual. When this sensation travels to the mind, however, it can be interpreted either as joy or sorrow based on inputs from other sense organs and from the memory. If the skin sends a message of hotness, the mind feels joy in winter and sorrow in summer. Similarly, sounds are picked up by the ear, sent to the mind which compares them against its memory to generate words. If the words enhance the ego, the “doer” notion in the intellect, registers a sense of honour. If the words bring down the ego, the intellect registers dishonour.

What causes the intellect and the mind to attach all these positive and negative reactions to simple messages that come from the skin and the ears and so on? It is the degree of attachment or identification of the ego. If the ego is heavily attached to the body, for example, then any comment about the body will generate a strong positive or negative reaction in the mind, disturbing its sense of equanimity in the process.

But one who has removed his attachment from the body/mind/intellect and attached himself to the service of Ishvara does not generate strong positive or negative reactions. He considers his body as a part of Ishvara’s creation, therefore there is very little sense of egoism when it comes to the body, mind or intellect. When someone criticizes a devotee’s body, it is like someone is criticizing a random object that the devotee has no connection with, and hence, no strong positive or negative reaction is generated.

The message of this shloka concludes in the following shloka.

।। हिंदी समीक्षा ।।

पूर्व श्लोक यदि विकारों पर विजय का था तो यह श्लोक आचरण का है। हम ने भक्त के गुण और स्वभाव को पूर्व में अध्ययन किया, अतः गुण और स्वभाव के अनुकूल उस का आचरण कैसा हो, इसे अब समझते है।

श्लोक 13-14 को याद करे जिस में परमात्मा ने कहा है “जो सर्वभूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सब का प्रेमी एवम हेतुरहित दयालु है, जो अहंता व ममता से छूटा हुआ है, जो सुख-दुख में सम और अपने अपराधी को क्षमा करने वाला है तथा जो हानि-लाभ में संतुष्ट सर्वदा समहितचित्त, जीते हुए स्वभाव वाला दृढ़निश्चयी है…..” यहां परमात्मा गुण बता रहे थे।

शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहारः भक्त सभी के साथ सकारात्मक समता का व्यवहार करते हैं तथा शत्रुता और मित्रता की भावना को अपने उपर हावी नहीं होने देते।

अब परमात्मा उस व्यक्ति के आचरण पर बात करते हुए कहते है कि वह स्वयं में किसी का शत्रु नही है किंतु यदि कोई व्यक्ति उस को अपना शत्रु माने तो भी इस बात पर कोई भी ध्यान न देते हुए वह दोनों के प्रति समान भाव रखता है। भगवान कृष्ण से सहायता मांगने दुर्योधन एवम अर्जुन दोनों गए थे किंतु दुर्योधन द्वारा किसी भी व्यवहार को ध्यान में रखे, भगवान श्री कृष्ण दोनों के समान भाव से सहायता के लिये उतरे। सूर्य का प्रकाश भी बिना भेदभाव के अपनी रोशनी बिखेरता है। भक्त का व्यवहार चाहे मित्र एवम शत्रु से समान ही रहता है क्योंकि वो मोह, अपेक्षा, राग-द्वेष आदि से मुक्त है।

तो क्या इसका मतलब यह है कि ज्ञानी शत्रु के निरर्थक कार्यों को सहन कर लेगा। बहुत सावधान; भले ही ज्ञानी के मन में शत्रु के प्रति द्वेष न हो, इसका मतलब यह नहीं है कि ज्ञानी को उसके गलत कार्यों को सहन करना चाहिए। इसलिए ज्ञानी उस कार्य की कड़ी आलोचना करेगा जिसकी निंदा की जानी चाहिए; एक अस्वीकार्य कार्य, वह अस्वीकार करेगा और यदि कोई उचित कदम उठाया जाना चाहिए, तो वह उठाएगा, लेकिन सबसे बुरा कदम भी उठाया जाता है; उसके मन में एक कण भी द्वेष नहीं होता।

मान-अपमान में समभावः

किसी भी शब्द या वक्तव्य का असर व्यक्ति के आंतरिक भावनाओ एवम कामनाओं से होता है, जब आप कुछ देखते, सुनते, करते या मिलते-जुलते वक्त उस कामना या उम्मीद के अनुसार नही पाते तो अपमानित महसूस करते है या फिर उस के अनुसार मिले तो सम्मानित। बुद्ध को जब एक व्यक्ति गाली दे रहा था तो वह मुस्करा रहे थे। थक कर जब गाली देने वाले ने पूछा तो यही कहा कि मुझे गुस्सा या अपमान तो तब लगता जब मै तुम्हारी बोले या दिए हुए तो ग्रहण करता, मैंने तो वो लिया ही नही।

इसलिये भक्तयोगी व्यवहार में मित्र एवम शत्रु से सामान रूप से व्यवहार करता है क्योंकि वो किसी को अपना शत्रु ग्रहण या मानता ही नही, इसी प्रकार उस मे मान- अपमान भी नही होता।

शीत और गर्मी तथा सुख और दुख में समभावः

इसी प्रकार गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि कोई भी मौसम हो, उसे कोई विकार नही, वह हर मौसम में प्रसन्न रहता है। सम भाव से यह अर्थ नही है कि वह मौसम के अनुसार शारीरिक वस्त्र या स्थान या नियम नहीं पालता। किन्तु उसे न गर्मी, न ही सर्दी एवम न ही वर्षा या कोई भी मौसम बेचैन कर सकता है। इसी प्रकार जीवन मे चाहे सुविधा मिले या असुविधा, चाहे महलों का सुख हो या जगलो में अंधेरी रात, उस का व्यवहार समान रखता है। कोई स्थान, सुविधा, मौसम या वातावरण भक्त को बांध नही सकते।

जिस ने वाणी पर अंदर एवम बाहर दोनों से विजय प्राप्त कर ली एवम जो सन्तुलित ही बोलता है एवम न बोलने पर भी अंदर स्वर या भावनाएं की लहरें नही उठती। वह प्रकट में ही शांत एवम मौन है। उस को वाणी, विचार, तर्क या दर्शन से विचलित नहीं किया जा सकता।

ऐसा मनुष्य हर प्रकार से संतुष्ट हो कर व्यवहार करता है एवम जिस ने अपने अहम एवम कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है।

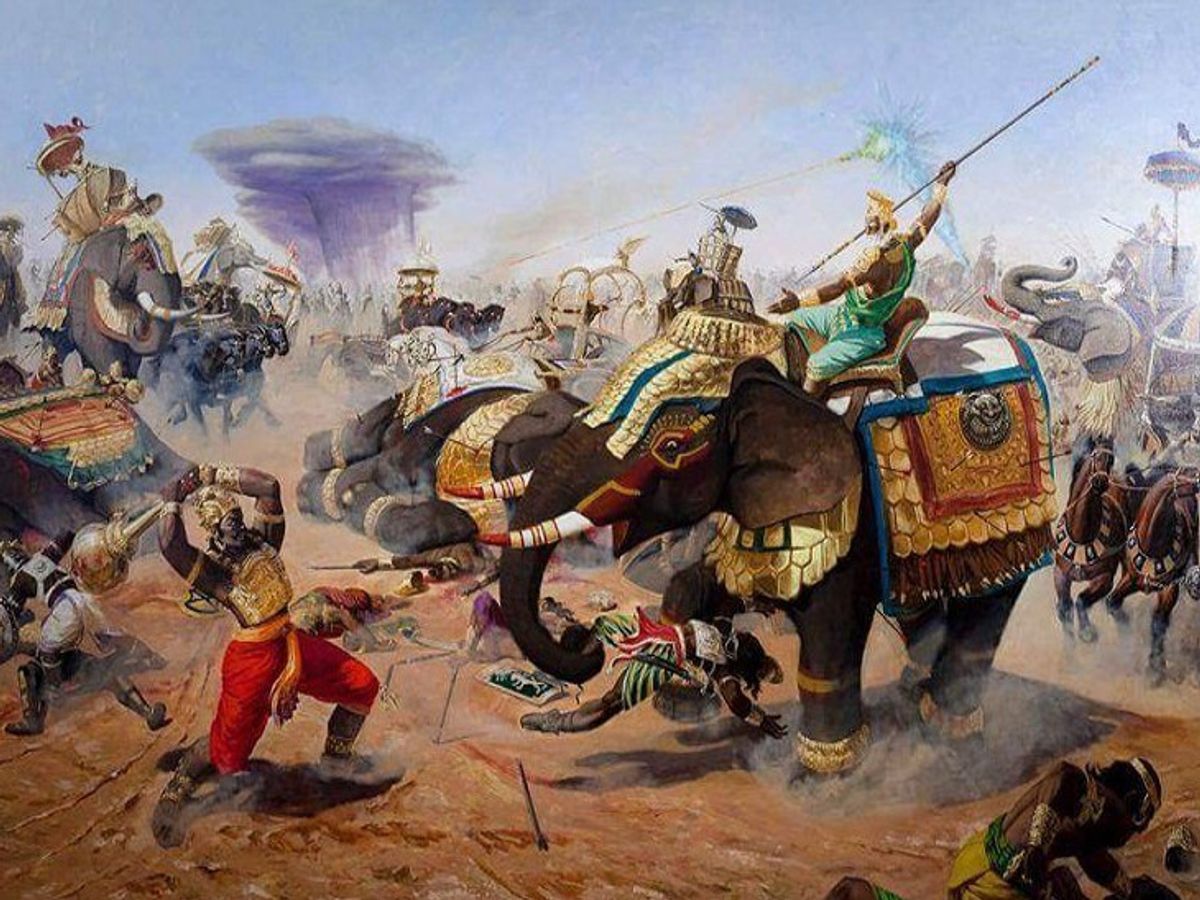

व्यवहार या आचरण करते हुए यदि किसी भी प्रकार का आनंद, क्षोभ, खुशी या दुख नहीं है तो उस व्यक्ति ने अपने अहम एवम कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। कर्तव्य कर्म में पांडव एवम कौरव दोनों की ओर से कृष्ण के कार्य सम भाव के थे उन के कार्यो की समीक्षा जब कोई उचित या अनुचित समझ कर करता है तो यह उस का अपना ही भाव होता है। हम किसी के मित्र या शत्रु उस के व्यवहार से अधिक अपने ही अहम एवम कामनाओं से होते है। कृष्ण के कर्म समभाव के थे इसलिये वो भीष्म से भी ज्ञान लेते है एवम कर्ण को भी मोक्ष देते है। उन के कार्य मे किसी भी प्रकार का प्रेम या द्वेष नही झलकता एवम वे न ही किसी की मृत्यु पर हर्ष या शोक प्रकट करते है। महाभारत उन के लिये धर्मयुद्ध था, क्योंकि उन्हें कोई विजय प्राप्त नही करनी थी।

शब्दो के शब्दार्थ और भावार्थ में अंतर होता है। व्यक्ति के समभाव के आचरण और कर्तव्य धर्म मे भी अंतर होता है। शत्रु के प्रति कोई वैर नही, किन्तु इस का अर्थ यह भी नही की शत्रु की आवभगत भी मित्र के समान हो। वैर, ईर्ष्या, द्वैष, प्रेम, त्याग और क्षमा कुछ ऐसे गुण है, जो हमारी मानसिकता और हमारी कार्यशैली पर इस प्रकार असर डालती है, कि हम सही-गलत को समझे बिना कार्य करने लग जाते है। कोई भी कार्य विवेकहीनता से किया हुआ, भावनावश होने से कर्तव्य धर्म नही होता। अर्जुन को युद्ध मे मोह ही तो हुआ था। यदि भाव से कार्य किया जाए तो ही जो न्यायोचित होगा, धर्मयुक्त होगा, हम उसी कार्य को हम कर सकेंगे।

कुसंग से मुक्तः

किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संयोग को संग कहते हैं। संग दो प्रकार के होते है। जो संग हमारे मन को सांसारिकता की ओर ले जाता है उसे कुसंग कहते हैं और जो हमारे मन को सांसारिकता से दूर ले जाता है उसे सत्संग कहते हैं। चूँकि भक्त सांसारिक चिन्तन में आनन्द नहीं लेते इसलिए वे कुसंग की उपेक्षा कर सत्संग में लीन रहते हैं।

इसी प्रकार, जब भी कोई वस्तु आए, उसे भगवान का उपहार समझकर स्वीकार कर लो; अपने सम्बन्धों, बच्चों, लोगों, धन-संपत्ति, स्वास्थ्य का आनन्द लो; और ये सब भगवान का उपहार हैं; किन्तु सदैव याद रखो, भगवान देते हैं; भगवान इसे ले लेते हैं और जब भगवान लेना चाहें, तो याद रखो, ‘धन्यवाद सहित लौटाया गया।’ भगवान को शाप मत दो; अतः संग विवर्जितः। मन की इस अवस्था को असंगत्वम् कहते हैं; आसक्ति रहित आनन्द।

श्लोक 18 – 19 युग्म श्लोक है अतः भक्त के आचरण में अन्य व्यवहारों को आगे पढ़ते है।

।। हरि ॐ तत सत ।।12.18।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)