।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

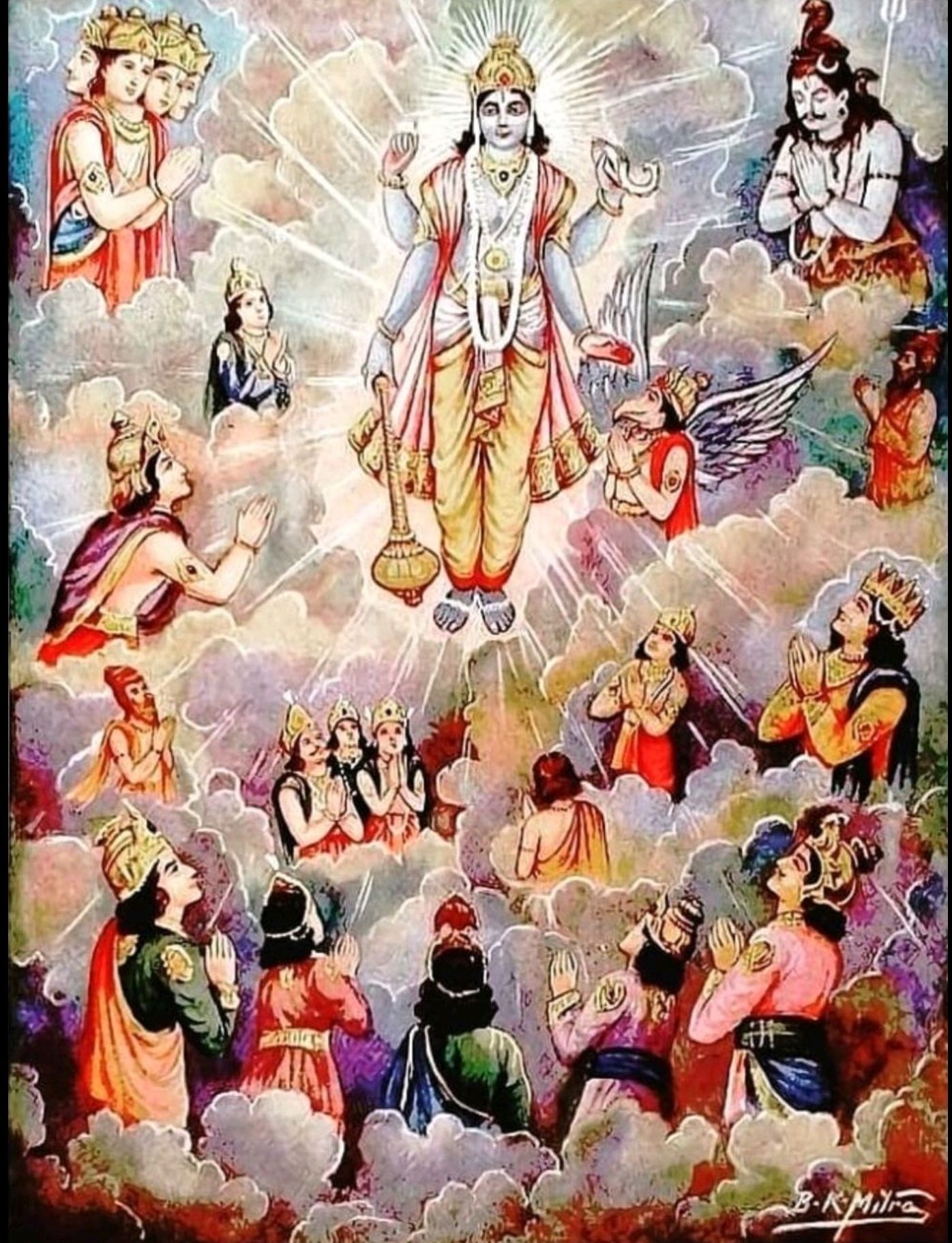

।। Chapter 12.17 II

।। अध्याय 12.17 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 12.17॥

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥

“yo na hṛṣyati na dveṣṭi,

na śocati na kāńkṣati..।

śubhāśubha-parityāgī,

bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ”..।।

भावार्थ:

जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है, न ही कभी शोक करता है, न ही कभी पछताता है और न ही कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्म-फ़लों को मुझे अर्पित करता है ऎसी भक्ति में स्थित भक्त मुझे प्रिय होता है। (१७)

Meaning:

He who neither rejoices nor hates, neither rejoices nor grieves, he who has given up good and bad, he who is (such a) devoted person, he is dear to me.

Explanation:

In the previous shloka, Shri Krishna described the attitude of a perfected devotee towards the performance of actions. He now elaborates upon the attitude of a perfected devotee towards situations, objects, thoughts and emotions that he encounters. These may come to him either as a result of his actions or as a matter of course in his daily life.

They neither rejoice in mundane pleasures nor despair in worldly sorrows. If we are in the dark and someone offers help by showing a lamp, we naturally rejoice. Then, if someone blows out the flame, we feel annoyed. But if we are standing under the noonday sun, we feel indifferent whether someone shows us a lamp, or another blows it out. Similarly, the devotees of the Lord, being gratified with the divine love bliss of the God, rise above pleasure and despair.

Neither lament for any loss nor hanker for any gain. Such devotees neither hanker after pleasant worldly situations nor grieve in unpleasant ones. The Nārad Bhakti Darśhan states:

“On attaining divine love for God, the devotees neither yearn for pleasant things nor grieve on losing them. They are not hateful of those who harm them. They have no liking for worldly enjoyments. They are not anxious for the enhancement of their worldly position.” Devotees relish the bliss of God, so the bliss of all material objects seems insignificant in comparison.

Renounce both good and evil actions. Devotees obviously renounce evil actions (vikarm), for they are against their nature and displeasing to God. The good actions Shree Krishna refers to are prescribed ritualistic duties (karm) mentioned in the scriptures. All actions performed by the devotees become akarm (inaction) because they are not performed with any selfish motive and are dedicated to God. The concept of akarm has been explained in great detail in verses 4.17 to 4.20.

Full of devotion. Bhaktimān means “filled with devotion.” The nature of divine love is such that it keeps increasing for eternity. Bhakti poets have said: prem meñ pūrṇimā nahīñ “Unlike the moon which waxes to a limit and then wanes, divine love keeps growing without limit.” So, the heart of the devotee contains an ocean of love for God. Shree Krishna says that such devotees are very dear to Him.

।। हिंदी समीक्षा ।।

पूर्व के श्लोक में अब तक हम भक्त के गुण पढ़ रहे थे, किन्तु परमात्मा अब उन गुणों को बता रहे है वो अवगुण कहलाते है। जिन का नकारात्मक होना ही गुण है। जैसे आज के समय मे CORONA की जांच में नकारात्मक पाया जाना ही, सकारात्मक है। अतः आज के गुण नकारात्मक गुण कहलाते है।

परमात्मा कहते है इष्ट- अनिष्ट बुद्धि के कारण ग्रहण त्याग के प्रभाव से ही हर्ष-द्वेष, शौच एवम कामना रूप वृत्तियां उत्पन्न होती है। ऐसे ही प्रत्येक कार्य को इन वृत्तियों के कारण शुभ-अशुभ मानना या विचार करना शुरू हो जाता है।इसलिए जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तो हम निश्चित रूप से खुश होंगे; कुछ भी गलत नहीं है। इसी तरह प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तो हम निश्चित रूप से परेशान होते हैं। तो ये दोनों परिस्थितियाँ स्वाभाविक हैं; लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ आपकी विवेक शक्ति को धुंधला करने के लिए दो तीव्र नहीं होनी चाहिए; क्योंकि एक बात जो हमें याद रखनी है वह यह है कि सभी परिस्थितियों में हमारी बुद्धि अक्षुण्ण होनी चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति विवेक शक्ति है; विवेक शक्ति:, जो मनुष्य को अन्य सभी से अलग करती है। और इसलिए वेदांत कहता है कि भावनात्मक उथल-पुथल स्वाभाविक है; लेकिन ये उथल-पुथल आपकी विवेक शक्ति को धुंधला करने के लिए एक सीमा से आगे नहीं बढ़नी चाहिए और जो व्यक्ति उल्लास और अवसाद से अभिभूत नहीं होता है।

जिस की यह मान्यता है कि आत्मस्वरुप की प्राप्ति के समान उत्तम चीज और कुछ नही है, इसलिये जिसे किसी प्रकार के विषय भोगों से आनन्द नही होता, जिसे इस चीज का सम्यक ज्ञान हो जाता है कि मै ही सारा विश्व हूँ और इस ज्ञान के कारण सहज में ही जिस का भेद भाव समाप्त हो जाता है, जिस में द्वेष लेशमात्र भी नही रह गया है, जिसे इस बात का पूरा भरोसा हो जाता है कि हमारे जो वास्तविक तत्व है, कल्प के अंत मे भी विनिष्ट नही होंगे और इस भरोसे के कारण जो नित्य होती रहने वाली बातों में शुभ-अशुभ का विचार नहीं करता।

यदि हम सुख पर विचार करे तो हमे ज्ञान होगा सुख की कामना की पूर्ति के नाम है। यदि वह इष्ट है तो उस के संयोग से सुख होगा यदि अनिष्ट है तो उस के वियोग से। जैसे किसी लड़की को आप चाहते है तो उस के मिलने से सुख का अनुभव करेंगे किन्तु यदि कोई आप को शत्रु लगता है तो उस के न आने से सुख होगा। यही हम किसी घटना से भी ले सकते है जब वह आप के अनुसार हो तो या न हो तो ही सुख का कारण बनती है। अर्थात सुख उस घटना में नही, वरन आप की कामना में है।

इसी प्रकार राग है, जिसे हम कामना से जोड़ते है, पूर्व उदाहरण में जिस लड़की का उदाहरण लिया यदि आप को उस से राग है तो आप उस से अपेक्षा रखते है कि वह आप के राग के अनुसार ही व्यवहार करें। यदि उस का व्यवहार आप की आशा के अनुसार नही है तो वह द्वेष में बदल जायेगा। आप लड़की को चाहते है यदि वह आप को नही मिलती तो आप मे द्वेष होगा। यदि द्वेष होता है तो राग है, यदि द्वेष नही होता और आप उस के वियोग में दुख का अनुभव नही करते तो वह प्रेम है। सुख-दुख एवम राग -द्वेष दोनों ही सापेक्षित है और भक्त के अहम एवम कामना से जुड़े है। जब अहम एवम कामना दोनों ही परमात्मा को समर्पित हो तो भक्त किसी भी घटना, वस्तु या व्यवहार से उद्विग्न नही होता एवम न ही सुख-दुख और राग-द्वेष का अनुभव करता है, वो सिर्फ प्रेम से भरा रहता है।

पसंद-नापसंद स्वाभाविक घटना है, इसलिए वेदांत कहता है: उम्मीदें रखें; लेकिन उनकी पूर्ति के साथ-साथ उनकी पूर्ति न होने के लिए भी तैयार रहें; क्योंकि सिर्फ़ आप ही भविष्य की योजना बना सकते हैं; आप अपने भविष्य में योगदान दे सकते हैं; लेकिन आप अपने भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते। और चूंकि भविष्य आपके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए आपको उम्मीदों के पूरा न होने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसीलिए हमारे पास एक प्रसिद्ध कहावत है: अच्छे की उम्मीद करें और बुरे के लिए तैयार रहें। यह दूरदर्शिता है; यह मानसिक तैयारी है; यह शॉक एब्जॉर्बर है।

इसी प्रकार भक्त पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित हो जाता है तो वह अपने समस्त कार्यो से मुक्त हो जाता है। उस के समस्त कर्म परमात्मा के लिये अर्थात परमात्मा को ही जाते है। जब उस का कोई कर्म रह ही जाता तो कोई भी कार्य लाभ-हानि या शुभ-अशुभ नहीं होता।

विचारणीय तत्व यह है कि चोरी, हिंसा, व्यभिचार या असत्य आदि निषिद्ध कर्म अशुभ नहीं होते। भक्त परमात्मा को समर्पित है, सुख-दुख, राग-द्वेष आदि की कामना से मुक्त है, फिर उस के कार्य मात्र लोक कल्याण के लिये है, जिस में उसे कोई मान्यता, प्रसिद्धि, पद, सम्मान आदि कुछ भी नही चाहिये। अर्जुन युद्ध कर्तव्य पालन के कर रहा था और कर्ण मित्र धर्म के पालन के लिये। कर्ण का प्रत्येक कार्य जगत में अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का था, इसलिये वह नीतिधर्म का पालन कर रहा था किंतु अर्जुन को सिर्फ कर्तव्य पालन करना था, इसलिये उस मे परमात्मा के कहने पर निहत्थे कर्ण को मार डाला। उस के लिये शुभ अशुभ, लाभ-हानि, बदनामी या प्रसिद्धि जैसा कुछ नही था। परमात्मा के दोनों भक्त थे इसलिये परमात्मा ने भी दोनों भक्तों का योगक्षेम वहन किया और इस निषिद्ध कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली।

यहां विचारणीय प्रश्न भी है कि नीति धर्म पर चलना श्रेष्ठ है या लोकसंग्रह के लिए कर्म करना। आज के राजनैतिक परिपेक्ष में यदि देश हित में कोई कार्य कर रहा है तो उसे देश के अहित और देश को कमजोर करने वालो के साथ व्यवहार नीति से करने से लोककल्याण हेतु सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जो देश के हित में नहीं है, वे विरोधी करने से नही चूकते। भगवान राम के समय त्रेतायुग में नीति का पालन दोनो पक्ष करते थे किंतु कलयुग में धर्म के अभाव में नीतियों का पालन कोई नहीं करता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण में सत्य और धर्म पर चलने का मार्ग निष्काम, निस्वार्थ और लोककल्याण का बताया और इस मार्ग पर चलने से फिर यदि आप के विरुद्ध कोई कितना भी नजदीक या श्रेष्ठ क्यों न हो, उसे हटाना ही होगा, यदि वह उन लोगों के साथ खड़ा हो, जो नीतिगत नहीं चलते। अर्जुन के समक्ष भीष्म और द्रोण को ले कर यही समस्या थी। आज भी यही समस्या परिवार में हमेशा आती है जब घर के बुजुर्ग, घर में जो स्वार्थ और घर तोड़ने में लगा हो, तो उस के साथ खड़े हो जाते है।

भक्तियोग और ज्ञान योग में व्यक्तिविशेष के गुण, आचरण, विचार और कर्मो में अंतर नही होता। भक्ति रस में जीव सगुण परमात्मा के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से समर्पित रहता है, ज्ञानयोग में जीव योग और अभ्यास से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने स्तर को उच्च करता है। अतः अष्टवक्र जी यहां भी राजा जनक को ज्ञान योग की दीक्षा देते हुए कहते है कि

अज्ञानी कर्मों को नहीं करता हुआ भी संकल्प- विकल्प के परिणामस्वरूप प्रत्येक परिस्थिति में व्याकुल रहता है। और ज्ञानी कर्मों को करते हुए भी निश्चयात्मकवृत्ति के कारण हमेशा व्याकुलता – विहीन अर्थात् शान्त रहता है । अतः अज्ञान को समाप्त कर, मन की शान्त अवस्था को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है, जो आत्मबोध से ही सम्भव है।

जो मननशील, तत्वज्ञानी व्यक्ति बालक के समान व्यवहार करता है एवं सभी कर्मों का आरम्भ कामना रहित रूप से करता है; उस शुद्ध-स्वरूप व्यक्ति को, समस्त कार्यों को करते हुए भी, कर्म में लिप्तता नहीं होती। उसके सारे कार्य स्वभाव से और परमात्मा की इच्छासे होते हैं ।

यह संसार चेतनतत्त्व आत्मा का स्फुरणमात्र है । इस अनन्त रूपों में प्रकृति ( माया ) को न देखनेवाले ज्ञानी को कहां बन्धन है और कहां मोक्ष है ? कहाँ हर्ष है और कहाँ शोक है ? आत्मज्ञानी को न दुःख है न सुख है, वह परमानन्द की स्थिति में रहता है।

वह आत्मतत्त्व को जाननेवाला जो समस्त भावों में एकरस है , धन्य है ; क्योंकि वह देखता हुआ, गंध लेता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ और खाता हुआ भी तृष्णारहित मनवाला है । उसके ये सब कार्य कामनारहित एवं स्वभावतः होते हैं।

आश्चर्य है कि मुक्त चेतनावाला व्यक्ति उस विशालता का अनुभव कर लेता है, जिससे उसकी वासना, तृष्णा, आशा, राग-द्वेष, अभिमान, तृप्ति आदि छूट जाते हैं। ऐसा व्यक्ति न तो सोता है, न जागता है, न पलक खोलता या बन्द करता है। ज्ञानी व्यक्ति आत्मस्वरूप हो जानेसे उन्हें नहीं करता। ये कार्य तो शरीर के गुण- धर्म के प्रभाव से हो रहे हैं। ज्ञान की यही परम स्थिति है और वह चेतन की चौथी अवस्था तुरीय की स्थिति में, व्यक्ति मिट जाता है, परमात्मा ही रह जाता है।

ज्ञानी व्यक्ति अन्दर से शान्त होता है; वह आते-जाते, खाते-पीते, उठते- बैठते, बोलते, लोगों से व्यवहार करते हुए सुख की अनुभूति करता है। अशान्त मनवाला व्यक्ति व्यवहार में भी सुख की अनुभूति नहीं करता।

परिग्रह का त्याग वैराग्य नहीं है, लेकिन मूढ व्यक्ति धन, सम्पत्ति , घर- परिवार, राज्य, महल आदि परिग्रह को त्यागने को ही वैराग्य समझता है । परन्तु ज्ञानी पुरुष आत्मा में वास करनेवाला है, उसकी समस्त इच्छायें छूट चुकी हैं; वह विश्व , उसकी सम्पत्ति, सुख आदि को तुच्छ, नष्ट होनेवाला और क्षणभंगुर मानता हुआ उनका त्याग कर देता है। वह न रागी है और न विरागी । राग और विराग दोनों वासना के कारण होते हैं और वासना के रहते न ज्ञान है, न मुक्ति।

जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में सामान्यजन की तरह दुःखी नहीं होता , बिना किसी क्षोभ के, क्लेश के रहता है ; वह ज्ञानी महान महासागर के समान शान्तरूप होते हुए शोभायमान होता है । अधिक व्यवहार कष्ट का ही कारण बनता है।

भक्त की भगवान् में अत्यधिक प्रियता रहती है। उस के द्वारा स्वतःस्वाभाविक भगवान् का चिन्त, स्मरण, भजन होता रहता है। ऐसे उपरोक्त 6 गुणों से युक्त भक्त को यहाँ भक्तिमान् कहा गया है। भक्त का भगवान् में अनन्य प्रेम होता है, इसलिये वह भगवान् को प्रिय होता है।

अब तक 26 गुणों के बाद आगे के दो श्लोकों में सिद्ध भक्तके दस लक्षणोंवाला अन्तिम प्रकरण पढ़ते हैं।

।। हरि ॐ तत सत।। 12.17।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)