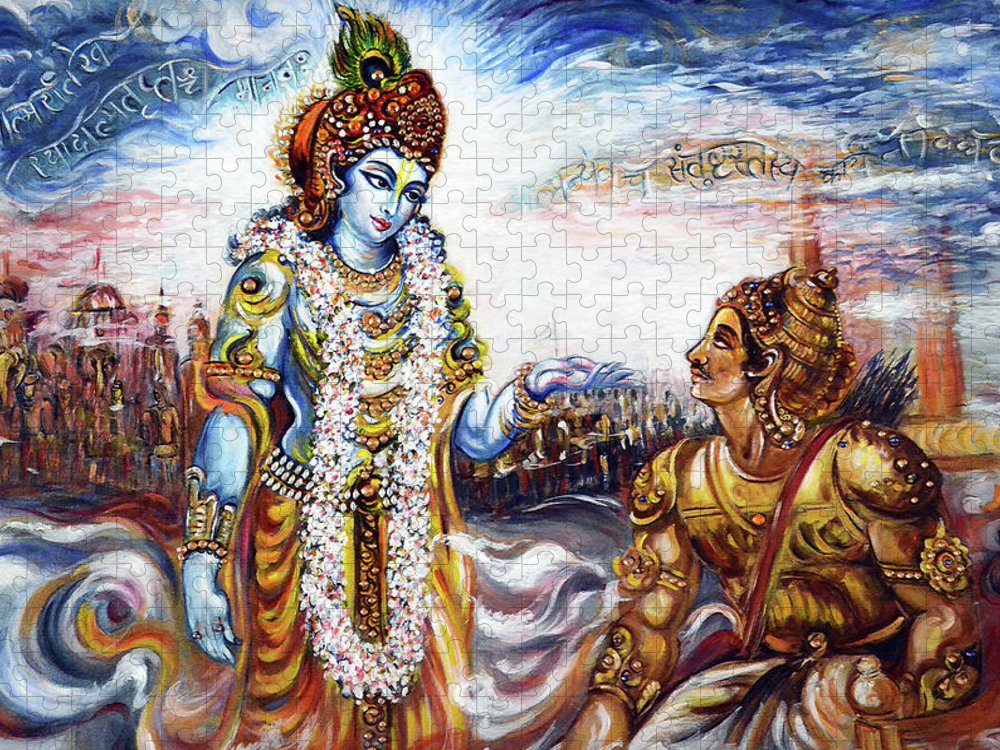

।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 12.10 II

।। अध्याय 12.10 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 12.10॥

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि॥

“abhyāse ‘py asamartho ‘si

mat-karma-paramo bhava

mad-artham api karmāṇi

kurvan siddhim avāpsyasi”

भावार्थ:

यदि तू भक्ति-योग का अभ्यास भी नही कर सकता है, तो केवल मेरे लिये कर्म करने का प्रयत्न कर, इस प्रकार तू मेरे लिये कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम-सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। (१०)

Meaning:

If you are incapable even to perform repeated practice, then perform actions for me. Even by doing actions for me, you shall attain success.

Explanation:

So far, Shri Krishna recommended jnyaana yoga, followed by abhyaasa yoga, both of which are difficult for us to follow. Our stock of desires prevents us from pursuing even a few hours of daily meditation. We cannot sit still in one place. If we do so, we get distracted every so often. And even if we are able meditate, we still need to remain attuned to Ishvara for the majority of the day when we are not meditating. How do we achieve this? It is through the yoga of devotion, bhakti yoga.

Prahlaada, son of the king of demons and one of the greatest devotees of Lord Vishnu, was asked by his father Hiranyakashipu about what he had learned in school. He replied that one should serve Ishvara by making every act into an act of worship. Shravana refers to the constant listening of Ishvara’s glories; kirtanam is the singing the names of Ishvara; smaranam refers to constant remembering of Ishvara; paadasevanam is adoring Ishvara’s feet; archanam is worshipping Ishvara in temples or in our own homes; vandanam is the offering prayers; daasyam is to consider ourselves as servants of Ishvara; sakhyam: considering ourselves as friends of Ishvara; and finally, aatmanivedana where we completely offer ourselves to Ishvara.

What happens when we lead our life this way? When every action including our work in the office, our chores at home, our studies in school and our dealings with friends and family becomes an act of worship, we slowly erode our sense of doership or agentship. Instead of acting with the notion “I am doing this”, we begin to act with the notion “Ishvara is doing everything”. We submit our ego into the altar of Ishvara. As our sense of ego dissolves, we become qualified to practice abhyaasa yoga, and ultimately, jnyaana yoga. So therefore, incorporating Ishvara into eevry aspect of our lives is bhakti yoga.

The instruction to practice to remember God is also often easier said than done. The mind is made from the material energy Maya and it naturally runs toward the material objects of the world, while taking it toward God requires conscious and determined effort. We may hear the instruction that we should think of God, and we may desire to implement it, but when we get absorbed in our work, God slips out of the mind. So what should those people do who find it difficult to practice the remembrance of God at all times of the day?

।। हिंदी समीक्षा ।।

भगवान् कहते हैं कि अगर तू पूर्वश्लोक में वर्णित अभ्यास योग में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिये ही सम्पूर्ण कर्म करने के परायण हो जा। तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण कर्मों (वर्णाश्रम धर्मानुसार) शरीर निर्वाह और आजीविका सम्बन्धी लौकिक एवं भजन, ध्यान, नाम जप आदि पारमार्थिक कर्मों) का उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह न होकर, एकमात्र भगवत्प्राप्ति ही हो। जो कर्म भगवत्प्राप्ति के लिये भगवदाज्ञानुसार किये जाते हैं, उन को मत्कर्म कहते हैं। जो साधक इस प्रकार कर्मों के परायण हैं, वे मत्कर्मपरम कहे जाते हैं। साधक का अपना सम्बन्ध भी भगवान् से हो और कर्मों का सम्बन्ध भी भगवान् के साथ रहे, तभी मत्कर्मपरायणता सिद्ध होगी। यहाँ ग्यारहवें अध्याय के 55वे श्लोक को भी आत्मसात करते हुए कर्म करना चाहिए।

आत्मविकास के विविध और विस्तृत उपायों का वर्णन करने के कारण ही हिन्दू धर्मशास्त्रों में पूर्णता है। उस में बतायी गई साधनाओं का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, जो कोई पुरुष जितना ही अधिक अध्ययन करेगा वह उतना ही इस अध्यात्म मार्ग की उपादेयता को दृढ़ विश्वास के साथ स्वीकार करेगा। हमारे महान् धर्म ग्रन्थों में कहीं भी इस प्रकार की धमकी नहीं दी गई है कि इसे स्वीकार करो अन्यथा नरक में जाओ। जो कोई भी पुरुष बौद्धिक निश्चय और वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए तत्पर है, वह हिन्दू जीवन पद्धति की श्रेष्ठता के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जायेगा।

आज के युग मे सफलता का मापदंड आर्थिक सफलता और सांसारिक ऐश्वर्यता का भोग करना है। लोग मांस खाने और शराब पीने को उन्नति और प्रगतिशील का प्रतीक मानते है। किंतु सत्य यही है कि ढलते समय जब शरीर सांसारिक सुखों के भोग के योग्य नही रह जाता तो मनुष्य शांति और आनन्द की तलाश में भटकता है।

यदि कोई साधक मानसिक दृष्टि से विक्षुब्ध और असंयमित है, तो वह अभ्यास योग का पालन करने में समर्थ नहीं हो सकता। यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण का यह उपदेश है कि ऐसे साधकों को ध्यानाभ्यास में व्यर्थ संघर्ष नहीं करते रहना चाहिए। बलपूर्वक मन को शान्त करने के कारण वे मानसिक दमन और निग्रह के शिकार हो सकते हैं। मनुष्य का आन्तरिक व्यक्तित्व फूल की एक अनखिली कली की अपेक्षा लक्षगुना अधिक कोमल है। उसके खिलने में शीघ्रता करने का अर्थ है उस की सुन्दरता और सुरभि का नाश करना। निदिध्यासन में हमारा प्रयत्न तो केवल ऐसे अनुकूल वातावरण को निर्मित करने के लिए है, जिस में हमारा आन्तरिक व्यक्तित्व शीघ्र किन्तु स्वत खिल उठे। स्वाभाविक है कि यदि कोई व्यक्ति एक प्रकार की साधना करने में असमर्थ है, तो उसके विकास के लिए अन्य उपाय बताना आवश्यक होता है।

यदि साधक का मन पूर्वाजित वासनाओं के कारण यदाकदा ही तुच्छ विषयों की ओर जाता है, तो उसे संयमित करना कुछ सरल कार्य है। परन्तु यदि किसी पुरुष का मन इन विषय वासनाओं से पूर्ण है तथा अत्यन्त बहिर्मुखी है, तो उस का ध्यानाभ्यास केवल ध्यानाभास ही होगा भगवान् कहते हैं कि ऐसे पुरुष को ध्यान छोड़कर कर्म करना चाहिये। परन्तु वे कर्म ईश्वर के लिए अर्पण की भावना से होने चाहिये। यही मत्कर्मपरमो भव वाक्य का अर्थ है। इस प्रकार के कर्मानुष्ठान से, अत्यन्त बहिर्मुखी प्रवृत्ति के पुरुष को भी अपने समस्त दैनिक कर्मों में ईश्वर का अखण्ड स्मरण बना रह सकता है। परमात्मा समय रहते ही मन को उस की ओर लगाने को कहते है। यदि योगाभ्यास से मन नियंत्रण में नही आ रहा, बार बार विलासिता को ओर बढ़ रहा है तो तू परमात्मा के निमित्त कर्म करना शुरू कर दे।

योगेश्वर श्रीकृष्ण यहाँ सामान्य पुरुषों के लिए अत्यन्त व्यावहारिक उपाय का उपदेश देते हैं। उनका उपदेश हम में से अत्यधिक बहिर्मुखी पुरुष के लिए भी आशा का संदेश देने वाला है। बहुसंख्यक साधकों के लिए यह निश्चित ही राजमार्ग है। जिस प्रकार किसी व्यवसाय संस्था प्रतिष्ठान का प्रतिनिधि व्यवहार में कहता है कि हम वस्तु पूर्ति का प्रयत्न करेंगे, हम इन वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, हम इसके लिए उत्तरदायी नहीं है इत्यादि। वह अपने प्रतिष्ठान के साथ तादात्म्य करके ऐसे व्यवहार करता है, मानो वह प्रतिष्ठान का प्रबन्धकर्ता या संचालक हो, जबकि वास्तव में वह एक प्रतिनिधि मात्र होता है। इसी प्रकार यदि हममें से कोई व्यक्ति निश्चयात्मक रूप से स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर ईश्वर के ही संकल्प को अपने कर्मों के द्वारा पूर्ण करने का प्रयत्न करे, तो उसे सदैव ईश्वर का स्मरण बना रहेगा और वह स्वयं में कर्मकुशलता की अलौकिक शक्ति, संगठन सार्मथ्य और आत्मविश्वास पूर्ण साहस को पायेगा।

‘अग्निपथ’ एक नई पिक्चर आई थी, देश का दुर्भाग्य है कि पिक्चर बनाने वाले गीता को गुंडों, मवालियों एवम विलेन द्वारा कहलाते है और दर्शक बन कर हम उस को मजाक समझ कर देखते है। परमात्मा को समर्पित कोई भी कार्य तामसी बुद्धि का हो ही नही सकता। जिस को कोई छू भी नही सकता उस के लिये कार्य सात्विक ही होंगे। यदि चतुरवर्णानुसार है तो राजसी होगा। इसलिये जब परमात्मा के निमित कार्य किये जायेंगे तो वो निर्मल एवम शुद्ध बुद्धि एवम मन से उन को समर्पित भाव से किये जायेंगे। असुर या वर्जित कार्य को निषिद्ध कर्म कहा गया है, वो परमात्मा को समर्पित हो ही नही सकता। अग्निपथ में विलेन द्वारा गीता का उपहास पिक्चर बनाने एवं देख कर प्रतिकार न करने वालो की तामसी बुद्धि की परिचायक है। परमात्मा निमित्त कार्य मन एवम बुद्धि लगा कर सात्विक या राजसी होने से ही परमात्मा को समर्पित होते है। इसलिये जब परमात्मा निमित्त कर्म करना शुरू करेंगे तो ही अभ्यास शुरू होगा एवम मन एवम बुद्धि परमात्मा की ओर समर्पित होगी। इसलिए जब तक श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ समर्पण नही है तो मत्कर्म अर्थात परमात्मा को समर्पित कार्य नहीं हो सकते। कार्य करने बाद समर्पित करने का अर्थ है वह राग और द्वेष भाव से किया कार्य है। यदि समर्पित किसी कार्य को करने के पूर्व ईश्वर का कार्य करे और करने के बाद ईश्वर को समर्पित करे तो ही वह मत्कर्म कहलाता है।

अतः जब मन के नियंत्रित करने में अभ्यास भी न तो सके, तो परमात्मा के निमित्त कर्म करना शुरू कर देना चाहिए। प्रभु के निमित्त कर्म का अर्थ है, लोकसंग्रह के कर्म करना। जो कर्म निज के स्वार्थ या पालन या कामना आपूर्ति के हो, वह परमात्मा के निमित्त कर्म नही होते। दान धर्म, निर्धन और असहाय की बिना किसी अपेक्षा के सेवा, भूखे के भोजन खिलाना एवं अन्य के निमित्त प्रभु का कार्य समझ कर कार्य करना। जब हम इस प्रकार परमात्मा के निमित्त कार्य करने लग जाते है तो वह भी हमारे मन से जुड़ने लग जाता है।

इस के अतिरिक्त यदि व्यापार कर रहे तो मालिक न बन कर, प्रभु के सेवक बन कर करे। किसी कार्य के होने का श्रेय परमात्मा को दे, स्वयं को नही। भोजन करे, परिवार में रहे, यही माने की मैं परमात्मा के निमित्त अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। वृति सात्विक एवम दैवीय होनी चाहिए। आसुरी वृति में परमात्मा के हेतु कर्म नही होते। वह सब जीव के अहम और अहंकार के कर्म है।

ईश्वर को अर्पित भाव से कर्म करने से कर्तापन का अभाव हो जाता है एवम उस कर्म से किसी भी प्रकार की कामना नही रहती, इसलिये कर्म बंधक कारक भी नही रहता।

प्राचीन वैदिक विद्या के विद्यार्थी को जैसा कि अर्जुन था, इस सरल से प्रतीत होने वाले उपदेश को सुनकर उसके वास्तविक प्रभाव के विषय में संदेह हो सकता है। रूढ़िवादी लोग किसी मौलिक विचार को सन्देह की दृष्टि से ही देखते हैं, भले ही वह विचार उस युग के सबसे महान् जीवित पुरुष के द्वारा अथवा ईश्वर के अवतार के द्वारा ही क्यों न प्रतिपादित किया गया हो। इस कारण से, यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण साधकों को इस मार्ग के प्रभाव के प्रति आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त होओगे।

यदि ध्यान से पढ़े तो हमे समझना होगा कि मोक्ष के लिए मन और बुद्धि को प्रकृति अर्थात अज्ञान को त्याग कर स्वयं आत्मा के स्वरूप जानना है तो यह सब उपाय उस के मार्ग प्रशस्त करते है, जिस से आप शनैः शनैः ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ते जाएंगे।

यदि कोई व्यक्ति इसे भी करने में असमर्थ हो तो उसके लिए भी उपाय अगले श्लोक में पढ़ते हैं।

।। हरि ॐ तत सत।। 12.10।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)