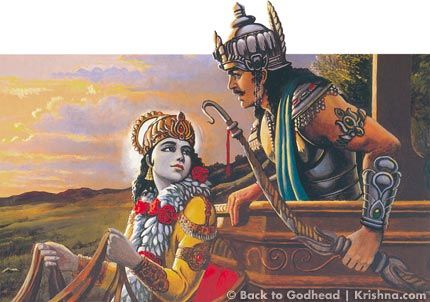

।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 10.32 II

।। अध्याय 10.32 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 10.32॥

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्॥

“sargāṇām ādir antaś ca,

madhyaḿ caivāham arjuna..।

adhyātma-vidyā vidyānāḿ,

vādaḥ pravadatām aham”..।।

भावार्थ:

हे अर्जुन! मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ, मैं सभी विद्याओं में ब्रह्मविद्या हूँ, और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूँ। (३२)

Meaning:

Among the creations, I only am the beginning, end and middle, O Arjuna. Among the sciences I am spiritual science and among the debates I am Vaada.

Explanation:

To ensure that we do not get carried away by getting stuck in specific manifestations of Ishvara, Shri Krishna addresses Arjuna and reiterates that Ishvara is in everything and at all times. As Brahma, he creates the universe, as Vishnu he sustains the universe and as Shiva, he dissolves the universe. But Ishvara is ever present, he does not go away during any of these activities.

In 10.20, we have listened by Krishna saying that I am the beginning, middle and end; He has told there; and He is telling here; how to reconcile, because repetition is supposed to be a dōṣā. So, it is called punarukthi dōṣā; repeating mistake, how do we reconcile; the commentators point out that the one indicates the beginning, middle and end space, another indicates beginning, middle and end, timewise. So, whether you look at space or whether you look at timewise, I am the beginning, middle and end of the creation; one is sr̥ṣti, sthithi laya kāraṇam; and time wise and space-wise I am the pātāla loka also and I am brahma lōkā also and I am the middle, Bhūlōkā also. Everything I am.

Next, Shri Krishna takes up the subject of knowledge. For most of us, knowledge refers either to academic knowledge, career- enhancing knowledge or knowledge about something we enjoy doing such as arts or literature. Although such knowledge has its place in our life, it is secondary or lower knowledge. It is “aparaa vidyaa”.

Vidyā is the education that a person acquires in relation to subjects of knowledge. The scriptures describe eighteen types of vidyās. Amongst them, fourteen are prominent: “Śhikśhā, Kalp, Vyākaraṇ, Nirukti, Jyotiṣh, Chhanda—these are the six types of knowledge known as Vedāṅg (limbs of the Vedas). Ṛig, Yajur, Sāma, Atharva—these are the four branches of Vedic knowledge. Along with Mīmānsā, Nyāya, Dharma Śhāstra, and the Puranas, these comprise the fourteen chief vidyās.” Practice of these vidyās cultivates the intellect, deepens the knowledge, and increases awareness of the path of dharma. Additionally, the science of spirituality liberates human beings from material bondage and gives them immortality. Thus, it is superior to the previously mentioned vidyās. This is mentioned in the Śhrīmad Bhāgavatam as well: “The best knowledge is that by which the intellect becomes attached to the lotus feet of God.”

Why is it secondary? Such knowledge keeps us engaged in the material world, in Prakriti or in Maaya. We tend to correct, change and rearrange our life situations, but none of this yield lasting happiness. We do not look to correcting the real problem, which is our understanding of our own self. Only spiritual knowledge, knowledge of our own self, has the power to take us out of the material world and towards Ishvara. This is why Shri Krishna praises “adhyaatma vidyaa”, spiritual knowledge among all types of knowledge.

Scientists, Newton or ,1Edison who said; I was only playing on the shore with a few pebbles; thousands of discoveries he made and at the time of death, he declared that I was playing with a few pebbles on the shore, while the vast ocean of truth is in front. Therefore, material sciences will only increase the sense of limitation. whereas this is the only knowledge which makes me say, pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṃ pūrṇātpūrṇamudacyate.

We now come to the topic of debates. In all spheres of life, a conversation between two people where one is trying to influence other is extremely important. In the US, debates between two presidential candidates can make or break their chances of winning. In general, there are three kinds of debates.

In the field of argument and logic, jalpa means to find fault with the opponent’s statements, for the sake of establishing one’s own opinion. In “Jalpa”, the speaker wants to prove his point and bring down his opponent, no matter how sound or logical the opponent’s argument. In “Vitanda”, the speaker does not have any point to make, he just wants to bring down his opponent. Vitaṇḍa means to avoid proper deliberation on the truth through evasion and frivolous arguments. Vāda is the logical conclusion of the discussion. Logic is the basis for communication of ideas and establishment of truths. It is because of a universal sense of logic that knowledge can be easily cultivated, taught, and learnt in human society. Only in “Vaada” do both speakers listen to each other and push each other to ensure that the most logical argument prevails, not that one or the other speaker wins. The universal principles of logic are a manifestation of the power of God. Shri Krishna says that such a debate that places logic above ego is Ishvara’s foremost expression.

।। हिंदी समीक्षा ।।

मैं सृष्टियों का आदि, अन्त और मध्य भी हूँ अपनी विभूतियों का वर्णन प्रारम्भ करने के पूर्व भगवान् श्रीकृष्ण का सामान्य कथन ही यहाँ प्रतिध्वनित होता है। वहाँ उन्होंने यह बताया है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, लता, नदी, समुंदर सभी परमात्मा की विभूतियां है, वे किस प्रकार प्रत्येक वस्तु और प्राणी की आत्मा हैं जबकि यहाँ वे सम्पूर्ण सृष्टि के अधिष्ठान के रूप में स्वयं का परिचय करा रहे हैं। कोई भी पदार्थ अपने मूल उपादानस्वरूप ऋ़ा (मूल तत्व) त्याग कर के नहीं रह सकता। स्वर्ण के बिना आभूषण, समुद्र के बिना तरंग और मिट्टी के बिना घट का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। समस्त नाम और रूपों में उनके उपादान कारण का होना अपरिहार्य है। समस्त सृष्टि का आशय समस्त लोक, ब्रह्मा जी के महासर्ग एवम महाप्रलय से ही लेना चाहिए, क्योंकि यही माना गया है कि ब्रह्मांड की रचना उस परब्रह्म के संकल्प- विकल्प से हुई है और उसी में विलीन होनी है।

इस से पहले 20वें श्लोक में श्रीकृष्ण ने व्याख्या की थी कि वे सभी प्राणियों के आदि, मध्य और अंत हैं। अब वे यही बात सभी सृष्टियों के लिए कह रहे हैं। सभी प्रकार की सृष्टियाँ जैसे अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को सर्ग कहा जाता है। मैं इन का ‘सृजक’ अर्थात आदि, ‘पालक’ अर्थात मध्य और ‘संहारक’ अर्थात अंत हूँ। इसलिए सृष्टि का सृजन, पालन और संहार मेरी विभूतियों द्वारा किया जाता है।

अतः परमात्मा की उपस्थिति न केवल प्रत्येक स्थान पर है, अपितु वह कालातीत होने से प्रत्येक समय उपलब्ध है। किसी पौधे की जानकारी के लिये जड़ से ले कर तने, टहनियों और पत्ते, फूल और फल तक की जानकारी पर्याप्त नही है, जब तक बीज से बीज तक की जानकारी न हो। परब्रह्म से जो सृष्टि उत्पन्न होती है और परब्रह्म में ही विलीन हो जाती है उस समस्त सृष्टि के आदि, मध्य और अंत मे जो कुछ भी व्यक्त और अव्यक्त है, वह समस्त परमात्मा की ही विभूति है।

विद्या वह शिक्षा है जिसके द्वारा मनुष्य को किसी विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों में 18 प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया गया है जिनमें से प्रमुख चौदह का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है:

अग्नि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः। पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्याताश्चर्तुदश ।।विभूति योग आयुर्वेदा धनुर्वेदो गान्धर्वश्चैव ते त्रयः।अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टादशैव ताः।। (विष्णु पुराण-3.6.27.28)

“शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद, ये छः प्रकार की विद्याओं को वेदों का अंग कहा जाता है। ऋग, यजुर, साम, अथर्व ये वैदिक ज्ञान की चार शाखाएँ हैं। मीमांसा, न्याय, धर्म शास्त्र और पुराणों सहित प्रमुख चौदह विद्याएँ हैं।” इन विद्याओं का अभ्यास बुद्धि, दिव्य ज्ञान और धर्म के मार्ग के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है। इस के अतिरिक्त आध्यत्मिक ज्ञान मनुष्य को माया के बंधनों से मुक्त कर उसे अमरत्व प्रदान करता है। इस प्रकार से यह पहले उल्लिखित विद्याओं में सर्वोत्कृष्ट है। श्रीमद्भागवतम् में भी इस का उल्लेख किया गया है।

सा विद्या तन्मतिर्यया (श्रीमद्भागवतम्-4.29.49)

“सर्वोत्तम ज्ञान वह है जिसके द्वारा मनुष्य में भगवान के चरण कमलों में अनुराग उत्पन्न हो।”

परमात्मा का कहना है कि उन की विभूतियां को जानना तभी संभव है जब कोई उन के जैसा ही हो। इसलिये उन्होंने अध्यात्मविद्या या ब्रह्म विद्या जो आत्मतत्व का ज्ञान कराती है, अन्य विद्याओं से श्रेष्ठ बताया है। क्योंकि अन्य सब विद्या सांसारिक होती है, इसलिए हमें अज्ञान की गांठ से बंधी रहती है। ब्रह्म विद्या से अज्ञान की गांठ सदा के लिये खुल जाती है और परमात्मा के साक्षात स्वरूप का ज्ञान होता है और उन की विभूतियां समझ मे आती है। ज्यामिति का सिंद्धान्त है जैसे जैसे किसी गोलाकार आकृति का दायरा बढ़ता है उस का संपर्क भी बाहर के क्षेत्र से बढ़ता है, वैसे ही जैसे जैसे ज्ञान का घेरा बढ़ता है, उस का क्षेत्र भी अज्ञान के संपर्क में ज्यादा आता है, अतः परिसीमा के बाहर पूर्णब्रह्म का ज्ञान, जिसे आत्मज्ञान की संज्ञा दी गई है, जब तक प्राप्त नही होता, परमात्मा को समझना और उन की विभूतियों को देख पाना संभव नही। आत्मज्ञान ही वह पूर्ण ज्ञान है जिस में जीव का अज्ञान संपूर्ण रूप से मिट जाता है।

कहते है रावण आत्मविद्या को छोड़ कर समस्त विद्याओं का ज्ञानी था, यहां तक वो ब्रह्मा की विद्या तक को पढ़ लेता था, इसलिये वो शिव को मराल एवम भागवत आचार्यों को कुछ भी नही सम्मान नही देता था। जब कि प्रह्लाद, तुलसीदास, बाल्मीकि आदि अनेक ज्ञानी आत्मविद्या मात्र को जानते थे। इसलिये रावण का नाश एवम इन का उद्धार हुआ।

आधुनिक युग मे शिक्षा या शिक्षित का अर्थ अर्थोपार्जन के सक्षम शिक्षा से ज्यादा है, यह ज्ञान प्रकृति का ज्ञान है जो शरीर से शुरू हो कर, शरीर के साथ समाप्त हो जाता है। इसलिए जो शिक्षा संसार मे आय का साधन मात्र हो, वह जीवात्मा के ब्रह्म से साक्षात्कार के सहायक नही होती, जीव अपने से परिचित न हो तो वह अपना, परिवार, समाज, देश और मानव जाति के उद्धार के कार्यरत नही हो सकता। आध्यत्मिक शिक्षा ही एक मात्र शिक्षा है, जो व्यक्तित्व के विकास के साथ जीव को जन्म-मृत्यु के रहस्य और बन्धन से मुक्त कर सकती है और संसार मे रहने की कला सिखाती है। आत्मज्ञान ही वह ज्ञान है जो मोक्ष की ओर ले जाता है, जो नष्ट नही होता और यदि एक जन्म में यह प्राप्त हो कर आत्मसात न हो तो, जीव को उस ज्ञान को पूरा करने का अवसर भी अगले जन्मों में मिलता रहता है।

वाद – विवाद आपस मे चर्चा का स्वरूप है। वाद तीन प्रकार के बताए गए है।

(1) जल्प – युक्ति प्रयुक्ति से अपने पक्ष का मण्डन और दूसरे पक्ष का खण्डन कर के अपने पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार करने की भावना से जो शास्त्रार्थ किया जाता है, उस को जल्प कहते हैं। विवाद और तर्क के क्षेत्र में ‘जल्प’ का अर्थ प्रतिद्वन्दी के कथनों में दोष ढूँढ कर अपने मत को स्थापित करने से है।

(2) वितण्डा – अपना कोई भी पक्ष न रखकर केवल दूसरे पक्ष का खण्डन ही खण्डन करने के लिये जो शास्त्रार्थ किया जाता है, उसको वितण्डा कहते हैं। ‘वितण्डा’ से तात्पर्य कपटपूर्ण और असार तर्कों द्वारा स्पष्ट रूप से जानबूझकर सत्य को अस्वीकार करने से है।

आज कल TV चैनलों में जो कुछ भी परिचर्चा में दिखाया जाता है वो उपरोक्त दो ही तरह का निर्रथक वाद ही है। यह निरर्थक वाद (जल्प – वितण्डा) से द्वैष, क्रोध, हिंसा, अभिमान, अशांति, असन्तुष्टि और अज्ञान ही बढ़ता है।

किसी भी व्यक्ति से वाद- विवाद तभी करना चाहिये, जब वह ज्ञान पर आधारित बिना पक्षपात के हो। इसलिये अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति से बहस करने करने का कोई औचित्य नही है।

(3) वाद – वेद, वाद- विवाद का तार्किक निष्कर्ष हैं। तर्क विचारों के संप्रेषण और सत्य की स्थापना का आधार है। इसलिए तर्क के सार्वभौमिक बोध के कारण मानव समाज में ज्ञान को सरलता से सीखा, सिखाया और विकसित किया जा सकता है। तर्क का सार्वभौमिक सिद्धान्त भगवान की विभूतियों का प्रकटीकरण है। बिना किसी पक्षपात के केवल तत्त्वनिर्णय के लिये आपस में जो शास्त्रार्थ (विचार विनिमय) किया जाता है उसको वाद कहते हैं। उपर्युक्त तीनों प्रकार के शास्त्रार्थों में वाद श्रेष्ठ है। इसी वाद को परमात्मा ने अपनी विभूति बताया है। अतः जो वाद व्यक्तित्व विकास, ज्ञान, आध्यात्मिक शांति और उन्नति में सहायक हो, वह परमात्मा की विभूति है, यहाँ उपस्थित हो पाना भर भी परमात्मा की कृपा से ही संभव है। वाद में तत्व या विषय के ज्ञान की जिज्ञासा दोनो पक्षो में बिना किसी पद या शिक्षा के अहम या अभिमान के होती है। दोनों पक्ष अपनी बात सार्थक भाव से एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हुए कहते है, अर्थात कोई किसी को नीचा दिखाने या जीतने का लक्ष्य रख कर वाद नही करता। आदि गुरु शंकराचार्य और मंडल मिश्र के मध्य का वाद इस का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

गुरु की तलाश में अपने संशय का निवारण करना वाद-विवाद का सार्थक स्वरूप हो सकता है, किन्तु गुरु की क्षमता या ज्ञान को परखने के लिये वाद-विवाद और उन की प्रत्येक बात का विरोध करना कोरा अभिमान है। वाद-विवाद के बाद ज्ञान की वृध्दि होती है और आत्मिक शांति का अनुभव होता है।

भूतों में अपनी विभूतियो को बताने के बाद यह श्लोक अत्यन्त महत्व पूर्ण है जिस में सम्पूर्ण सृष्टि आदि, मध्य एवम अंत को अपनी विभूति बता कर परमात्मा ने अपना सम्पूर्ण स्वरूप बता दिया। यह विभूतियां समझने वाली आध्यात्मविद्या को भी अपनी विभूति बताया और इस विषय मे सार्थक वाद विवाद को ही अपनी विभूति बताया जिस से परमात्मा को जाना जा सके। अतः परब्रह्म की सम्पूर्ण जड़-चेतन के उद्गम, मध्यम एवम विनाश में परमात्मा की विभूति, जीवन दर्शन के ज्ञान एवम सार्थक वाद-विवाद में परमात्मा की विभूति को बता कर परमात्मा ने व्यक्तित्व के विकास के प्रत्येक चरण में अपनी उपस्थिति दर्ज की है।

।।हरि ॐ तत सत।। 10.32।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)