।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 10.01 II

।। अध्याय 10.01 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 10.1॥

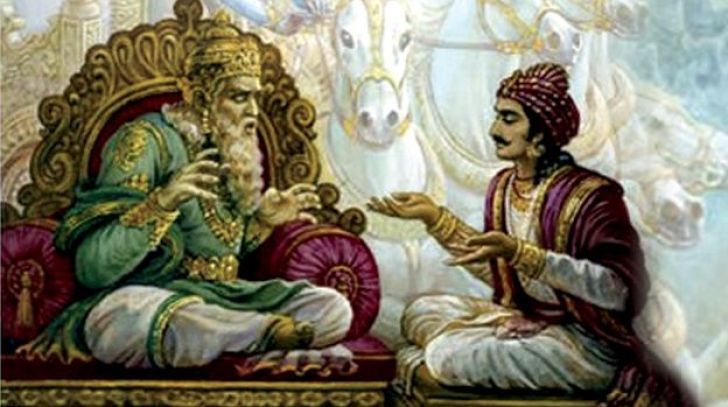

श्रीभगवानुवाच

भूय एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वचः ।

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥

“śrī-bhagavān uvāca,

bhūya eva mahā-bāho,

śṛṇu me paramaḿ vacaḥ..।

yat te ‘haḿ prīyamāṇāya,

vakṣyāmi hita- kāmyayā”..।।

भावार्थ:

श्री भगवान् ने कहा – हे महाबाहु अर्जुन! तू मेरे परम-प्रभावशाली वचनों को फ़िर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यन्त प्रिय मानता हूँ इसलिये तेरे हित के लिये कहता हूँ। (१)

Meaning:

Shree Bhagavan said:

Again, O mighty armed warrior, listen to my supreme statements, which I will say to you filled with delight, desiring your well-being.

Explanation:

After concluding the ninth chapter, Shree Krishna is delighted with Arjun’s keen interest in hearing his glories. He did not wait for Arjuna to ask a question. Good teachers know when to take questions and when to continue teaching so that the student is engaged and encouraged. Shree Krishna declares that he will narrate his sublime glories and incomparable attributes. He uses the words te prīyamāṇāya, implying “You are my beloved confidant, and so I am revealing this very special knowledge to you.”

This chapter of the Gita is known as “Vibhooti Yoga”. It continues the theme of the seventh and ninth chapters by listing several vibhootis or expressions of Ishvara. Why are expressions important? Consider electricity which is invisible to our senses but is a source of great power. If we wish to learn more about electricity by watching a power outlet or a power line, we may not be able to understand electricity that much. But if we see a bright and colourful lamp, or medical equipment that helps save people’s lives, it is easier to appreciate the glory of electricity.

Ishvara is infinitely powerful than electricity but is also invisible and unknown to our senses. Only through knowing his expressions can we become aware of his presence, and gradually expand our vision to see the one Ishvara in everything. Shri Krishna is concerned with Arjuna’s well-being, so in that regard he wanted to reveal Ishvara’s glories to Arjuna. He calls these glories “paramam” or supreme because they enable us to transcend this world of name and form and access Ishvara.

Shri Krishna has given this knowledge not for the reason that Arjun has faith on him and good student or he has some interest, the knowledge is given for the purpose of convenience and feel free and easier to get liberalisation.

Why is Ishvara invisible and unknown to our senses, and to other beings in the universe? This is explained next.

।। हिंदी समीक्षा ।।

यह माना जाता है जब तक साधक अपने लक्ष्य की प्राप्त न कर ले उस के पूर्तिपर्यंत तक खतरा है। जैसे जैसे वह आगे की बढ़ता है, प्रकृति के आवरण सूक्ष्म होते जाते है और नए नए दृश्य सामने आना शुरू ही जाते है। इसलिये उस मे बिना किसी के मार्ग दर्शन के फिसलने या लड़खड़ाने की संभावना बनी रहती है। यदि मार्गदर्शन बन्द हो जाये तो भी साधक स्वरूप की उपलब्धि से वंचित हो जाएगा। इसलिये आवश्यक के किसी के कार्य के प्रारंभ में ही उस के अंत तक के एक योग्यदर्शक हो, चाहे वो ज्ञान की पुस्तक हो या कोई गुरू। ज्ञान की चंद लाइनें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, ज्ञानी होने के लिए ज्ञान को आत्मसात करना होता है। व्यवहार में कई लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले कर एक पत्र नही लिख पाते, जब की उन से कम पढ़े लिखे लोग पूरे व्यवसाय का संचालन कर लेते है।

उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति, विद्या एवम अविद्या, सगुण – निर्गुण, साकार – निराकार, स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त को ही जानने वाला ही परमात्मा होता है, यह ज्ञान व्यर्थ में जो सुनने के इच्छुक नही हो, उन को नही देना चाहिए। सिर्फ गुरु ही यह तय करता है कि कौन शिष्य इस सम्पूर्ण ज्ञान के योग्य है। इसलिये जब तक योग्य पात्र न हो जो ध्यान से ज्ञान को सुने, उस का आदर करे एवम पालन करे, तब तक वक्ता को शांत ही रहना चाहिए। यहां अर्जुन परमात्मा के साथ साथ इस ज्ञान में रुचि लेने लगा इसलिये परमात्मा भी उत्साहित हो कर परम वचन शुरू करने की बाते दोहराते है। दोहराना का अर्थ पुनः अवलोकन करना, जिस से पहले सुनी एवम समझी बाते कंठस्थ हो जाये।

प्रथम अध्याय के अनिश्चय की स्थिति में देखे गये कम्पित अर्जुन ने अब तक एक अतुलनीय आन्तरिक सन्तुलन प्राप्त कर लिया था। हिन्दू दर्शन के बुद्धिमत्तापूर्वक किये गये अध्ययन से, जो आन्तरिक शान्ति प्राप्त होती है, उसे भगवान् इस अध्याय के प्रारम्भ में ही अपने शिष्य अर्जुन को प्रीयमाण कहकर स्पष्ट करते हैं। प्रीयमाण का अर्थ है जो प्रसन्न हो। यहाँ अर्जुन की प्रसन्नता का कारण भगवान् के उपदेश का श्रवण है। शिष्यों के उत्साह एवं रुचिपूर्ण श्रवण से गुरु का उत्साह भी द्विगुणित हो जाता है। वेदान्त दर्शन के गूढ़ अभिप्रायों को अधिकाधिक समझने पर आन्तरिक शान्ति और सन्तोष का अनुभव हुए बिना नहीं रह सकता। गीताचार्य श्रीकृष्ण पुन उत्साह से भरकर इस ज्ञान का विस्तार से वर्णन करते हैं। पुन तुम मेरे परम वचनों को सुनो, जो मैं तुम्हारे हित की इच्छा से कहूँगा।

भगवान् ने गीता में जगह जगह कामना का निषेध किया है, फिर वे स्वयं अपने में यह वचन सुनाने की कामना क्यों रखते हैं। भगवान् का प्रवचन किसी लौकिक विषय पर न होकर मनुष्य में ही निहित आध्यात्मिक श्रेष्ठता की सम्भावनाओं तथा उन्हें उजागर करने के उपायों पर है क्योंकि यहाँ कहा गया है कि तुम मेरे परम वचनों को सुनो, जो मैं तुम्हारे (आध्यात्मिक) हित की इच्छा से कहूंगा। दूसरों के हित की कामना कामना है ही नहीं। दूसरों के हित की कामना तो त्याग है और अपनी कामना को मिटाने का मुख्य साधन है। इसलिये भगवान् सबको धारण करनेके लिये आदर्शरूप से कह रहे हैं कि जैसे मैं हित की कामना से कहता हूँ, ऐसे ही मनुष्य मात्र को चाहिये कि वह प्राणिमात्र के हित की कामना से ही सब के साथ यथायोग्य व्यवहार करे। इस से अपनी कामना मिट जायगी और कामना मिटने पर मेरी प्राप्ति सुगमता से हो जायगी।

क्रम से हम ने सातवे अध्याय में हम ने ज्ञान-विज्ञान में इस ब्रह्मांड की रचना में क्षराक्षर विचार पढा। आठवे अध्याय में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ एवम अधिदेह आदि परिभाषाये एवम व्याख्या पढ़ी। नवम अध्याय में राजविद्या में परमात्मा द्वारा सृष्टि के संचालन से हर कण कण में विद्यमान होने को पढ़ा। विज्ञान का मूल प्रश्न यही है कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। नासा आदि में इस विषय मे दीर्घकालीन अध्ययन शुरू है किंतु उन के अध्ययन में सहायक ऋग्वेद के नासदीय सूक्त ही है, जो हजारो वर्ष पूर्व हमारे महऋषियो ने अपने ज्ञान को सूक्त में संजो कर रखा। हिन्दू धर्म या सनातन धर्म की विशेषता उस का संकीर्ण नही होना ही है। इस मे कट्टरता नही है, वह हर मत को स्वीकार करता है। गीता में परब्रह्म के रूप में हम सृष्टि के मूल को ही ज्ञान-विज्ञान के रूप में पढ़ रहे है। ऐसी मान्यता है जो पहले भी था और अंत मे भी रहेगा, जो सम्पूर्ण सृष्टि का मूल अनन्त और नित्य है, वही परब्रह्म हो सकता है, उसी से सृष्टि की रचना हुई इसलिये वही हर में विद्यमान है और अंत मे सभी उसी में विलीन हो जाते है। मूल पदार्थ का कोई मूल नही होता, जो सृष्टि की रचना से पहले भी था और प्रलय के बाद भी रहेगा, वही अजन्मा परब्रह्म ही है या हमारे वेद, उपनिषद एवम गीता आदि सृष्टि की रचना के प्रमाणिक ग्रन्थ है, जिन्हें हम अध्यात्म के रूप में पढ़ते है, किन्तु विदेशो में यह अनुसंधान का विषय है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त बिग बैग या गॉड पार्टिकल सिंद्धांत का आधार है। अतः यह परब्रह्म कैसा है, उस का स्वरूप कैसा है, वह कैसे काम करता है, किस प्रकार से यह सृष्टि चलती है, हमारी वास्तविकता क्या है, यह जानना और समझना और उस के अनुसार जीवन व्यतीत करना ही गीता का कर्मयोग है। कुछ कथाये पुराणों में समझने के लिये लिखी गई किन्तु धर्म के अनुसंधान को अपभ्रंश करने के लिये कुछ लोगो ने विसंगति पूर्ण कथाये जोड़ कर बिगाड़ने का प्रयास किया, आश्चर्य यही है, धर्म की श्रद्धा एवं विश्वास में अविवेक पूर्ण आचरण में हम से ही कुछ लोग इन कथाओं से भ्रमित भी रहते है और भ्रमित भी करते है। अर्जुन को अपने विषय मे और अपनी कार्य करने की विधि बतलाने के बाद यह आवश्यक था, की परमात्मा जो अव्यक्त, अनन्त और नित्य है, वह कैसा दृष्टिगोचर होता है। इन्द्रिय, मन और बुद्धि की अपनी सीमा है, अतः अंधे को बतलाया जाए कि हाथी कैसा होता है, तो वह बताये हुए शब्दों से उस का एक रूप तैयार कर लेता है, जो वास्तविकता से परे होता है। इसलिये विभूतियों को जानने के बाद उस के स्वरूप को अनन्त रूप में ही पहचाने, यही इस अध्याय की सार्थकता है।

यहां यह भी बताना आवश्यक है जिन वचनों से इहलौकिक प्रेय ही सिद्ध होता हो वे परम वचन नही कहलाते, परमात्मा अर्जुन को परम वचन बताने की बात कहते है अर्थात परम वचन वे ही है जिन के द्वारा पारलौकिक श्रेयः की प्राप्ति हो। साथ मे परमात्मा अपने विभिन्न स्वरूपों वर्णन भी करेंगे जिस से अर्जुन को उन के दर्शन की अभिलाषा पैदा हो जाएगी और अगले अध्याय में हम उस स्वरूप के दर्शन भी करेंगे।

।। हरि ॐ तत सत।। 10.01।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)