।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 09.27 II Additional II

।। अध्याय 09.27 II विशेष II

।। समर्पित भाव और हम ।। विशेष गीता – 9.27 ।।

जन्म के साथ ही जीव अपना रिश्ता मां – पिता, भाई – बहन और अन्य रिश्तेदारों से जोड़ने लगता है और भोजन उस की प्राथमिकता हो जाती है। आनंद के लिए खेलने की क्रियाएं होती है, जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ जीवन को चलाने के लिए व्यवसायिक शिक्षा में व्यतीत होती है। कालांतर में उच्च शिक्षा, शादी विवाह और परिवार – नौकरी या व्यवसाय में जीवन व्यतीत करते है जिस में अध्यात्म का स्थान अंतिम और जीवन के संकटों से बचने के लिए होता है। किंतु शनैः शनै: परिस्थितियां हमे मजबूर करने लगती है कि हम सर्व शक्तिमान नही है और जिस शरीर की हम अपना समझ रहे है, वह क्षय होते हुए, समाप्त हो जाएगा। यही समय है जब जीवन में अध्यात्म जो अंतिम श्रेणी में होता है, वह ऊपर की ओर उठने लगता है और हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर अपने उद्धार के लिए होने लगता है। यह समझ कब आती है, इस का कोई तय समय नही है किंतु जीवन में आती अवश्य है। इस से पूर्व तो अध्यात्म भी प्रकृति की योगमाया का ही एक अध्याय है। सांसारिक जीवन का कटु सत्य यही है कि मुक्ति के लिए मिला जीवन कर्म फल की कामना और आसक्ति में पुनः पुनः बंधन को अज्ञान में स्वीकार करता है और जीव इसी प्रकृति में जन्म – मरण के दुख को भोगता हुआ, प्रकृति और उस की योगमाया से मोहित रहता है। उस का अज्ञान ही उस का ज्ञान है।

चार प्रकार के भक्त हमने पढ़े है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त और अर्थार्थी भक्त सकाम भक्त होते है और जिज्ञासु भगवान को जानने का इच्छुक रहते है और ज्ञानी परमात्मा के समकक्ष उठने की चेष्टा करता है। तो इस में हम जिस भक्त की बात कर रहे है वह इन में से ही जो भक्त निष्काम भाव से परमात्मा के प्रति अनन्य श्रद्धा, विश्वास और प्रेम रखता है, वही परमात्मा को प्रिय है। यह भक्त का प्रकार नही, उस के गुण विशेष अर्थात अनन्य भक्ति की बात है। अतः इस जगह हम उस निष्काम कर्मयोगी की बात कर रहे है जो श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ परमात्मा के प्रति समर्पित है। यह समर्पण का भाव उसे अपने कर्तव्य कर्म के पालन के लिए प्रेरित करता है जिस के लिए प्रकृति उसे निमित्त बनाती है अर्थात वह सृष्टि यज्ञ चक्र में जैसे सूर्य, चंद्र या वायु, नदी आदि अपने अपने नियमित कर्म करते है, वह भी अपना निमित्त कर्म परमात्मा का कर्म समझ कर करता है।

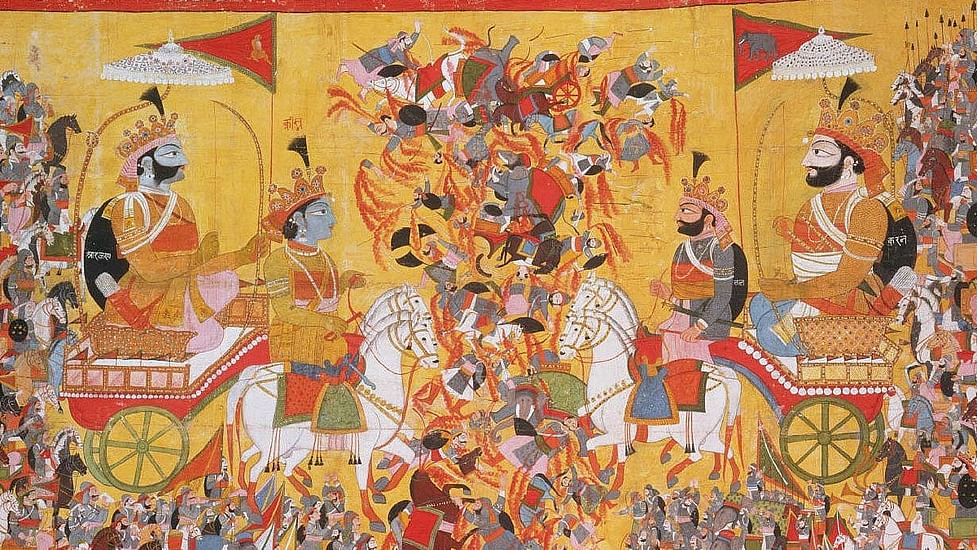

अर्जुन ने युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना और निहत्थे कृष्ण में कृष्ण को चुना क्योंकि उस की श्रद्धा और विश्वास में संसार की अजेय सेना से भी ज्यादा भगवान कृष्ण पर था, जिन्होंने युद्ध में हथियार नहीं उठाने की बात कही थी। इसलिए उसे केवल भगवान कृष्ण का साथ ही चाहिए था, युद्ध तो उसे ही लड़ना था।

सत्व स्वयं को पवित्रता, ज्ञान और सद्भाव के रूप में प्रकट करता है। यह अच्छाई, खुशी, संतुष्टि, बड़प्पन और संतोष की विशेषता है। सत्व गुण भय, हिंसा, क्रोध और द्वेष से मुक्त है। हम इसे अपने भीतर की सबसे शुद्ध और सबसे क्षमाशील शक्ति के रूप में सोच सकते हैं। इसी प्रकार अनुसुय का अर्थ है नुक़ताचीनी या छिद्रान्वेषण न करना; दूसरों के अवगुणों की तरफ़ ध्यान न देना। यदि हम ध्यान दे तो अर्जुन सत्वप्रधान रज गुण में अनुसूया था। उस ने शास्त्र का अध्ययन भी किया और युद्ध विद्या का भी। वह महाभारत युद्ध में युद्धिष्ठर की ओर से लड़ने आया था, अर्थात युद्ध के बाद भी राज्य उस के भाई को प्राप्त होना था। उस में ममता, मोह आदि गुण थे जिस से युद्ध में विरक्ति आ गई थी।

भागवद में कहा गया है कि जो मन मे भेद भाव नही रखता कि मै अलग हूँ, भगवान अलग है और सब लोग अलग है, किन्तु जो सब प्राणियों के विषय मे यह भाव रखता है कि भगवान और मै दोनो एक ही है और जो समझता है कि सब प्राणि भगवान में और मुझ में भी है, वही भागवद को श्रेष्ठ जानने वाला है।

अध्यात्म में अव्यक्त परब्रह्म को महत्व देने के बावजूद व्यक्त परब्रह्म को भी बताया गया है। सम्पूर्ण सृष्टि – ब्रह्मांड उसी अव्यक्त परमेश्वर का व्यक्त स्वरूप है। इसलिये भक्तिमार्ग में व्यक्त परमेश्वर को हर जगह देखने वाला ही इस जगत को आत्ममय स्वरूप में देख सकता है। अर्जुन को विश्वरूप दर्शन में परमात्मा ने उसे दिव्य दृष्टि दे कर अपने ब्रह्मांड के सम्पूर्ण व्यक्त स्वरूप के दर्शन करवा कर, सम्पूर्ण जगत को ब्रह्ममय होने का प्रमाण दिया था।

सांख्य एवम वेदान्त के अनुसार कर्म (फल) का क्षय ज्ञान से होता है, किन्तु भक्तिमार्ग कहता है कि सम्पूर्ण जगत ही ब्रह्ममय है अतः वही ज्ञान, वही कर्म, वही ज्ञाता, वही कर्ता और वही फल देने वाला है। अतः संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण इत्यादि कर्मोभेदो के झंझट में न पड़ कर भक्तिमार्ग द्वारा यह प्रतिपादित किया जाता है कि कर्म की बुद्धि देने वाला, कर्म का फल देने वाला और कर्म का क्षय करनेवाला एक मात्र परमेश्वर ही है।

अध्यात्म के ज्ञान मार्ग में परब्रह्म से संकर्षणरूपी जीव उत्पन्न हुआ, फिर उस से प्रद्युन्म अर्थात मन, मन से अहंकार उत्पन्न हुआ। यह चार विभेद भक्तिमार्ग में त्याग कर सम्पूर्ण परब्रह्म की कर्ता और कर्म मान लिए गए। भक्तिमार्ग को गीता ने अपने कर्म सिंद्धान्त के साथ स्वीकार किया है, इसलिये श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, स्मरण और समर्पण के साथ कर्म करने को कहा है।

जो कुछ भी कर्म करे, वह कृष्ण अर्पण बुद्धि से करे। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि: यह ज्ञान तत्व है, यह भक्तिमार्ग में मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अर्थात मुझ में सभी कर्मो का संयास कर के युद्ध कर – (गीता 3.30), फिर पांचवे अध्याय में कहा है कि ” ब्रह्म में कर्मो को अर्पण कर के, संग रहित कर्म करने वाले को, कर्म का लेप नही लगता”। गीता के अनुसार कर्मसंन्यास का अर्थ कर्म का त्याग नही करना है, वरन कर्म की फलाशा को त्याग कर अपने कर्तव्य कर्म को करने वाला ही नित्य सन्यासी है। गीता कर्म त्याग रूपी सन्यास को स्वीकार नही करती। भागवद पुराण में भी यही ज्ञान नरसिंह रूप में भगवान प्रह्लाद को देते है कि मुझ में चित्त लगा और अपने सभी कर्तव्य कर्म को कर। अपने सभी कर्म नारायण को समर्पित कर दे।

कर्मयोग, ज्ञानयोग एवम भक्तियोग सभी मे गीता कर्तव्य कर्म को सात्विक भाव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, स्मरण एवम समर्पित हो कर करने को कहती है। इस मे आसुरिवृति रख कर जो अनर्थ करते है, कामना-आसक्ति या अहम रखते हुए, अपने समस्त कार्यो का दोषारोपण परमेश्वर पर करते है, वह अज्ञानी ही है। गीता अध्ययन में ज्ञान का अधिकारी होने के लिये अनुसूय होना आवश्यक है, किन्तु आश्चर्य यही है कि हम अध्यात्म भी अपने सांसारिक क्षणिक सुखों के आधार पर कामना, आसक्ति और अहम से प्राप्त करने की चेष्टा करते है, परमात्मा भी यही कहते है कि मुझे जो जिस भाव और जिस रूप में पूजता है, मैं उसे उसी स्वरूप में उस की योग्यता के अनुसार फल प्रदान करता हूँ। हमारी योग्यता का मापदंड ही हमारा सात्विक तप है।

अतः जिस समय हमारे अंदर समर्पित भाव सात्विक स्वरूप में कामना और आसक्ति से मुक्त हो कर आ जाए तो हमारे सभी कार्य भोजन ग्रहण करने से ले कर व्यापार, व्यवसाय, घर – परिवार, समाज और देश के कार्य परमात्मा के लिए समर्पित कर्म हो जाएंगे। फिर हम कितने भी ऊंचे पद पर हो, धनी हो, कल कारखाने के मालिक हो या परिवार या समाज में किसी भी स्थान में हो, हमारे अंदर प्रभु के सेवक का भाव हमे विन्रम और कार्य कुशल बनाएगा। हम अपना कार्य बिना किसी से द्वैष, ईर्ष्या, घृणा या प्रेम से कर सकते है। यही चरित्र भगवान श्री कृष्ण ने अपने मानव अवतार में जीकर दिखाया।

आज यदि कोई मंदिर रोज जाता है या रोज माला फेरता है या गैरूवे वस्त्र धारण कर आश्रम चलाता है और वह यह सब कामना और आसक्ति में अहंकार में करता है तो वह प्रकृति की योगमाया में ही कृत्य करता है जिस में उस का अहम उस के कर्ता भाव को और विलास उस के भोक्ता भाव का प्रतीक है। किंतु यही कार्य परमात्मा के सेवक के रूप में कामना, आसक्ति और अहंकार को त्याग कर करता है तो यही कार्य निष्काम समर्पित भाव का कर्म योग है। अंतर कर्म में नहीं उसके प्रति जीव के अपने ही चरित्र और अंतर्मन में है।

सांसारिक कर्म को जब जीविकोपार्जन, लोकसंग्रह एवम जनकल्याण हेतु किया जाए तो यह कर्म सन्यास ही है, गीता में पूर्व में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के बाद सभी जीव को कर्म करते हुए, अधिक से अधिक त्याग करना चाहिये, सम्पूर्ण प्रकृति सूर्य, चन्द्र एवम पंच भूत सभी देवी देवता तो अर्पण करते हुए जो त्याग की भावना से कर्म करेगा, उसे प्रकृति एवम देवी देवता भी उतना प्रदान करेंगे और सृष्टि यज्ञ चक्र चलता रहेगा।

।। हरि ॐ तत सत ।। विशेष 09.27 ।।

Complied by: CA R K Ganeriwala (+91 9422310075)