।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 09.16 II

।। अध्याय 09.16 II

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 9.16॥

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् ।

मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥

“ahaḿ kratur ahaḿ yajñaḥ,

svadhāham aham auṣadham..।

mantro ‘ham aham evājyam,

aham agnir ahaḿ hutam”..।।

भावार्थ:

हे अर्जुन! मैं ही वैदिक कर्मकाण्ड को करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिये जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही जडी़-बूटी रूप में ओषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन मै दी जाने वाली आहूति हूँ। (१६)

Meaning:

I am the vedic ritual, I am the sacrifice, I am the oblation, I am the herb, I am the chant, I am the butter, I am the fire and I am the act of offering.

Explanation:

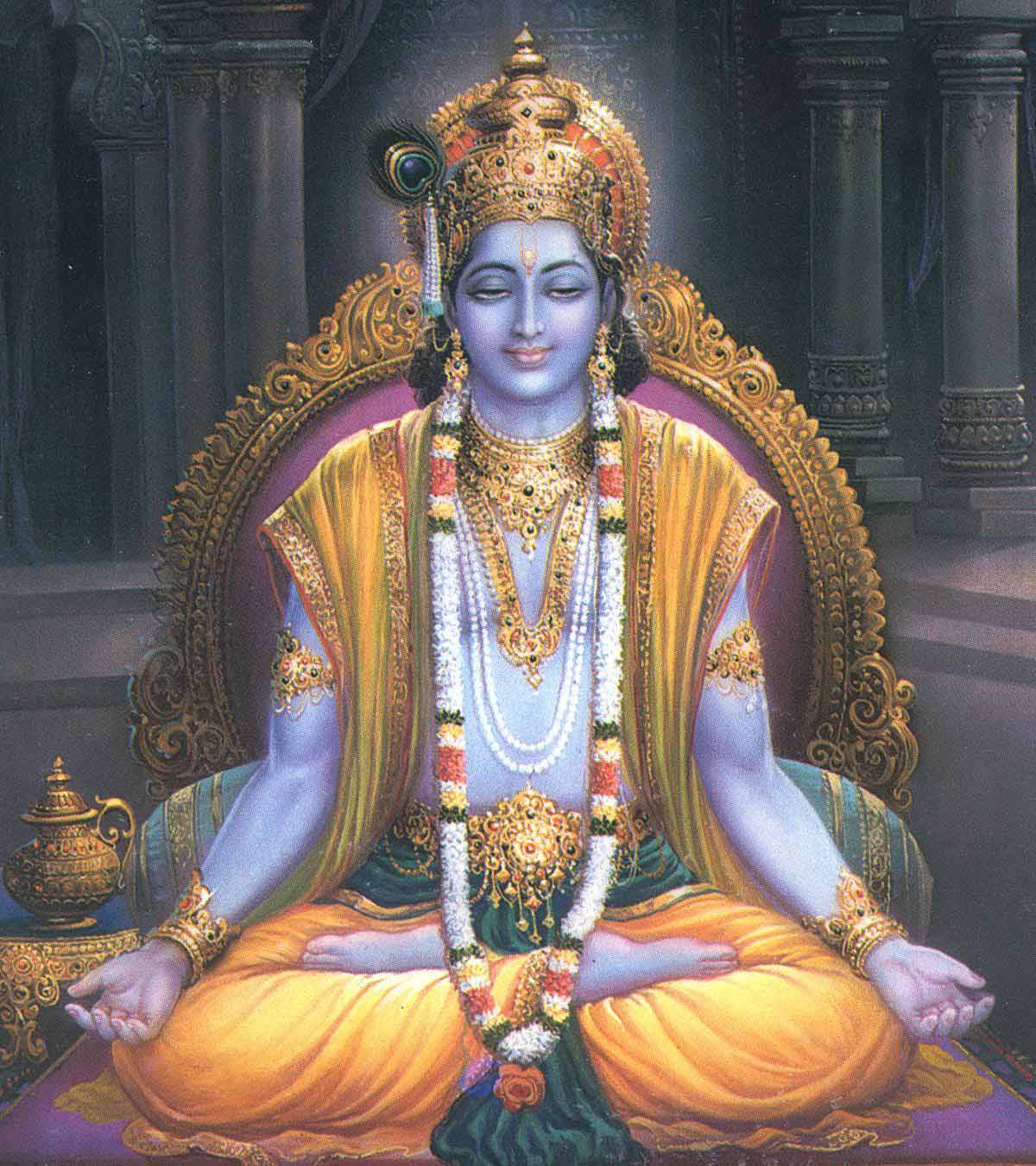

Shri Krishna begins to enumerate several opportunities to see Ishvara in our life. It is not enough to consider Ishvara as a finite resident in a picture or an idol. We should be able to incorporate Ishvara in all aspects of our lives. In this shloka, Shri Krishna emphasizes work as a connection to Ishvara by saying that Ishvara is present within all aspects of action.

In these verses, Shree Krishna gives a glimpse into the various aspects of His infinite personality. Kratu means yajña (sacrifice), such as agnihotra yajñas mentioned in the Vedas. It also refers to the yajñas, such as vaiśhva deva that are described in the Smṛiti scriptures. Auṣhadham refers to the potency in medicinal herbs.

During the time of the Mahabharata war, Vedic rituals were a part and parcel of life and were well understood by all. To that end, Shri Krishna asks Arjuna to view Ishvara in each and every aspect of the vedic ritual. Since such rituals comprise herbs, butter, chanting, fire, and offering of oblations, Shri Krishna says that Ishvara is present in all of them. Arjuna would have had no trouble in ensuring that Ishvara was ever present in such a ritual after he heard this shloka.

We, however, lack exposure to such rituals, and therefore we adapt this shloka towards any action that we perform daily. For example, if we are cooking a meal for our family, we can see Ishvara in the cooking flame, in the spices, in the vegetables, in the oil, in the knife and so on. Or if we spend a lot of time creating documents on the computer, then we can try to see Ishvara in the laptop, the mouse, the word document, the browser and so on.

Shri Krishna, by redefining action as worship of Ishvara, does not demarcate when and who can worship Ishvara. Sant Kabirdas was a cobbler and Arjuna was a warrior. But both of them could access Ishvara without leaving their respective professions. We have the opportunity to do the very same thing. It is our attitude while performing our work which is most important.

Further means to access Ishvara are provided next.

।। हिंदी समीक्षा ।।

परमात्मा ही सम्पूर्ण सृष्टि का आदि और अंत है। परा और अपरा प्रकृति दोनो ही परब्रह्म से उत्पन्न है। ब्रह्मा ने संसार की रचना की तो परब्रह्म ने ब्रह्मा की रचना की, इस लिये वह पिता का पिता अर्थात पितामह है। अतः इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते है गुणत्रय प्रकृति से उत्पन्न प्रत्येक कर्म का कारण वही है।

पूर्व के श्लोक में हम ने ज्ञान की वृद्धि के साथ ईश्वर के प्रति वृद्धि को समझा कि कैसे एक सगुण चमत्कारी और शक्तिशाली देवता से हम ईश्वर के विभिन्न स्वरूप में जगत के निर्माण, पालन और संहार कर्ता ईश्वर है। किंतु इस में अच्छे और बुरे दोनो स्वरूप में ईश्वर होने के असमंजस की स्थिति हो जाने से, हम ने ईश्वर को अव्यक्त, साक्षी, सर्व व्याप्त, अकर्ता, नित्य और जगत का कारण समझा। किंतु जो अव्यक्त है उस ईश्वर की पहचान कैसे करे, तो इस के लिए भगवान श्री कृष्ण अब कुछ श्लोक में अपने अव्यक्त स्वरूप को कहते है।

हम ने पहले भी पढ़ा था कि अबोध बालक को किसी भी वस्तु का या रंगो आदि का अज्ञान नही होता। किंतु बताने और समझाने से वह लाल को लाल रंग में देखता है और सेब को सेब के रूप में और इसी में श्रवण, मनन और निदिध्यासन से वह आगे का ज्ञान प्राप्त करता है। वैसे ही अव्यक्त स्वरूप में परमात्मा को सात्विक और चित्तशुद्ध भाव में कैसे देखे, अब जानते है।

इस श्लोक में उक्त विचार को इसके पूर्व भी एक प्रसिद्ध श्लोक में व्यक्त किया गया था। हवन क्रिया तथा उसमें प्रयुक्त विविध सामग्रियों के रूपक के द्वारा इस श्लोक में आत्मा की सर्वरूपता एवं सर्वात्मकता का बोध कराया गया है। कर्मकाण्ड में वर्णित कर्मानुष्ठान ही पूजाविधि है। वेदों में उपदिष्ट यज्ञ कर्म को क्रतु तथा स्मृतिग्रन्थों में कथित कर्म को ही यज्ञ कहा जाता है, जिसका अनुष्ठान महाभारत काल में किया जाता था। पितरों को दिया जाने वाला अन्न स्वधा कहलाता है। अर्जुन को यहाँ उपदेश में बताया गया है कि उपर्युक्त ये सब क्रतु आदि मैं ही हूँ। इतना ही नही वरन् यज्ञकर्म में प्रयुक्त औषधि, अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित किया जाने वाला घी (आज्यम्), अग्नि, कर्म में उच्चारित मन्त्र और हवन क्रिया ये सब विविध रूपों में आत्मा की ही अभिव्यक्ति हैं। जब स्वर्ण से अनेक आभूषण बनाये जाते हैं, तब स्वर्ण निश्चय ही यह कह सकता है कि मैं कुण्डल हूँ, मैं अंगूठी हूँ, मैं कण्ठी हूँ, मैं इन सब की चमक हूँ आदि।

पंचकोशों में अन्नमय कोश में अन्न ग्रहण कर के अग्नि से अर्थात ऊर्जा से उसे पका कर विभिन्न खनिज और लवण शरीर की आवश्यकता के अनुसार शरीर उस अन्न से प्राप्त करता है। प्रकृति प्रदत्त शरीर के निर्माण से संचालन तक में यह यज्ञ की भांति ही है।

यज्ञ’ से तात्पर्य है- ‘त्याग, संकल्प बलिदान, शुभ कर्म’। अपने प्रिय खाद्य पदार्थों एवं मूल्यवान सुगंधित पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि एवं वायु के माध्यम से समस्त संसार के कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा वितरित करना। गीता में शुभ कर्मों को यज्ञ से संबोधित किया है। यज्ञ एक संकल्प भी है कुछ करने के लिए। यज्ञ के विचार से यज्ञ की तीन श्रेणी तय की गई है जिन्हें हम श्रोत्र अर्थात वैदिक, स्मार्त अर्थात तांत्रिक एवम पौराणिक अर्थात मिश्र कह सकते है। तांत्रिक यज्ञ विशिष्ट उद्देश्य से किया गया यज्ञ है, तंत्र हम यांत्रिक उपकरण भी पकड़ सकते है। क्रतु शब्द श्रोत्र यानि वैदिक यज्ञ के लिये है। हवन क्रिया तथा उसमें प्रयुक्त विविध सामग्रियों के रूपक के द्वारा इस श्लोक में आत्मा की सर्वरूपता एवं सर्वात्मकता का बोध कराया गया है। भगवान श्री कृष्ण पृथक्त्व से एकत्व भाव एवम सब कुछ परमात्मा ही है यज्ञ के माध्यम से बता रहे है।

कर्ता मैं हूँ। वस्तुतः कर्ता के पीछे प्रेरक के रूप में सदैव संचालित करने वाला इष्ट ही है। कर्ता द्वारा जो पार लगता है, मेरी देन है। यज्ञ मैं हूँ। ऋतु अर्थात श्रोत्र यज्ञ मैं हूँ, यज्ञ अर्थात स्मार्त यज्ञ भी हूँ। यज्ञ की आराधना की विधि विशेष है। पूर्ति काल मे यज्ञ जिस का सृजन करता है, उस अमृत को पान करनेवाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। स्वधा अर्थात श्राद्ध से पितरों को अर्पण किया हुआ अन्न, मैं हूँ अर्थात अतीत के अनन्त संस्कारो को विलय करना, उन्हें तृप्त कर देना मेरी देन है। भवरोग को मिटाने वाली औषधि मैं हूँ। मुझे पा कर लोग इस रोग से निवृत हो जाते है। मंत्र मैं हूँ। मन को श्वांस के अन्तराल में निरोध करना मेरी देन है। घृत, अग्नि एवम आहुति भी मैं हूँ। इस निरोध क्रिया में तीव्रता लाने वाली वस्तु आज्य अर्थात हवि भी मैं हूँ। मेरे ही प्रकाश में मन की सभी प्रवृतियां विलीन होती है। हवन अर्थात समपर्ण भी मै ही हूँ।

ऋतु एवम यज्ञ के अंतर को हम अस्त्र एवम शस्त्र के अंतर से समझ सकते है। मंत्र, हवि, औषध से जो हवन किया जाए जिस में विशिष्ट पद्धिति से मंत्र का उच्चारण हो उसे ऋतु कहेंगे। उन क्रतु, यज्ञ आदिकी विधि बतानेवाले ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद – ये तीनों वेद हैं। जिसमें नियताक्षरवाले मन्त्रों की ऋचाएँ होती हैं, उन ऋचाओं के समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं। जिस में स्वरों सहित गाने में आने वाले मन्त्र होते हैं, वे सब मन्त्र सामवेद कहलाते हैं। जिस में अनियताक्षर वाले मन्त्र होते हैं, वे मन्त्र यजुर्वेद कहलाते है। ये तीनों वेद भगवान् के ही स्वरूप हैं।

जिन पांच महाकर्म अर्थात महायज्ञ जो जीवन के लिए किए जाते है उन्हें पांच महायज्ञ का नाम दिया है। इस मे चूल्हा जलाना, चक्की पीसना, बुहारी लगाना, ओखली कूटना एवम जल को एक स्थान पर रखना। मुख्य तौर पर यह एक गृहस्थ के जीवन यापन के कर्म है, इन से निवृति हेतु ब्रह्मचर्य एवम अध्ययन, श्राद्ध एवम तर्पण, देवताओ का पूजन, भूतयज्ञ अर्थात नीच प्रवृति के जानवरों को भी भोजन एवम अतिथि सत्कार ऐसे पांच यज्ञ बताए गए है। अब सब यह भी जान गए होंगे कि रोटी बनते ही इन सब के लिये भी रोटी क्यों निकाल देते है।

परमात्मा अपने प्रकट स्वरूप में यज्ञ के प्रत्येक भाग में स्वयं को ही “मै हूँ” कह कर संबोधित कर रहे है अर्थात द्वेत है ही नही। जीव अर्थात यह आत्मा, अपरा एवम परा प्रकृति, यह कर्म, कर्ता, कारण, अर्पण, समर्पण सब कुछ वो ही एक मात्र परमात्मा ही है। अपने अंदर का यह भाव की जो कुछ है, जो हो रहा है सब परमात्मा ही है। परमात्मा के इसी स्वरूप में स्मरण, कीर्तन एवम यज्ञ द्वारा विलीन करना ही स्वयं को जानना है।

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः’ – इस जडचेतन, स्थावरजङ्गम आदि सम्पूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूँ और बारबार अवतार लेकर मैं ही इसकी रक्षा करता हूँ। इसलिये मैं ‘पिता’ हूँ। इस संसार को सब तरह से मैं ही धारण करता हूँ और संसार मात्र का जो कुछ विधान बनता है, उस विधान को ,बनाने वाला भी मैं हूँ। इसलिये मैं ‘धाता’ हूँ । जीवों की अपने- अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में, जैसे- जैसे शरीरों की आश्यकता पड़ती है, उस उस योनि में वैसे- वैसे शरीरों को पैदा करनेवाली ‘माता’ मैं हूँ अर्थात् मैं सम्पूर्ण जगत की माता हूँ।

प्राणियों के लिये जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्त्व है, वह ‘गति’ स्वरूप मैं ही हूँ। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला ‘भर्ता’ और संसार का मालिक ‘प्रभु’ मैं ही हूँ। सब समय में सब को ठीक तरह से जाननेवाला ‘साक्षी’ मैं हूँ। मेरे ही अंश होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य निरन्तर मेरे में ही रहते हैं, इसलिये उन सब का ‘निवास’- स्थान मैं ही हूँ। जिस का आश्रय लिया जाता है, वह ‘शरण’ अर्थात् शरणागतवत्सल मैं ही हूँ। बिना कारण प्राणिमात्र का हित करनेवाला ‘सुहृद्’ अर्थात् हितैषी भी मैं हूँ।

श्रद्धा विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात् परमात्मा का स्वरूप मान कर उस के साथ सम्बन्ध जोड़ा जाय तो वास्तव में यह सम्बन्ध सत् के साथ ही है। केवल अपने मनबुद्धि में किञ्चिन्मात्र भी संदेह न हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्मतत्त्व को ही जानता है। परमात्माके सिवाय दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया,आदि की किञ्चिन्मात्र भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है – इस में उस को किञ्चिन्मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान् विराट्रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं अतः सब कुछ भगवान् ही भगवान् हैं – इस में अपने को किञ्चिन्मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिये। कारण कि यह सब भगवान् कैसे हो सकते हैं यह संदेह साधक को वास्तविक तत्त्व से, मुक्ति से वञ्चित कर देता है और महान् आफत में फँसा देता है। अतः यह बात दृढ़ता से मान लें कि कार्यकारण रूपे स्थूल – सूक्ष्म रूप जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है, वह सब केवल भगवान् ही हैं।

परमात्मा के इसी स्वरूप को आगे और विस्तार से पढ़ते है।

।। हरि ॐ तत सत।। 9.16।।

Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)