।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 08.02 II Additional II

I। अध्याय 08.02 II विशेष II

।। अध्यात्म और आधुनिक विज्ञान ।। विशेष – गीता 8.2 ।।

अगर कोई धर्म- दर्शन विज्ञान की अवधारणाओं का विरोधी होगा तो युवा मानस उस पर विश्वास नहीं करेगा। विज्ञान एवं अध्यात्म के विवेच्य पृथक हैं। अध्यात्म परमार्थ ज्ञान है, आत्मा- परमात्मा सम्बन्धित ज्ञान है, इल्मे इलाही है, चिन्मय सत्ता का ज्ञान है। विज्ञान लौकिक जगत का ज्ञान है, भौतिक सत्ता का ज्ञान है, पदार्थ, वस्तु, रसायन, प्रकृति का विश्लेषणात्मक- विवेचनात्मक ज्ञान है। सामान्य धारणा है कि दोनों विपरीतार्थक हैं।

चिन्तक एवं मनीषी विद्वानों को भविष्य के लिए यह सोचना है कि दोनों की मूलभूत अवधारणाओं में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है ? इस सम्बन्ध में प्रोफेसर महावीर सरन जैन क़ा अभिमत है कि यदि दोनो अपने- अपने आग्रह छोड़ दें तो दोनों के बीच सामरस्य के सूत्र स्थापित किये जा सकते हैं।

अध्यात्म एवं विज्ञान के बीच सामरस्य का मार्ग स्थापित करने के लिए परम्परागत धर्म की इस मान्यता को छोड़ना पड़ेगा कि यह संसार ईश्वर की इच्छा की परिणति है। हमें विज्ञान की इस दृष्टि को स्वीकार करना होगा कि सृष्टि रचना के व्यापार में ईश्वर के कर्तृत्व की कोई भूमिका नहीं है। सृष्टि रचना व्यापार में प्रकृति के नियमों को स्वीकार करना होगा। डार्विन के विकासवाद के आलोक में पाश्चात्य धर्म की इस मान्यता के प्रति आज के चिंतकों का विश्वास खंडित होता जा रहा है कि ” सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा ने सभी प्राणियों के युगल निर्मित किए थे तथा परमात्मा ने ही मनुष्य को ” ईश्वरीय ज्ञान ” प्रदान किया था।” जीव के विकास की प्रक्रिया के सूत्र धर्म की इस पौराणिक मान्यता में भी खोजे जा सकते हैं कि ” जीव चौरासी लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि धारण करता है ” तथा भगवान विष्णु के 10 अवतार लेने की पौराणिक मान्यता की इस परिप्रेक्ष्य में पुनर् मीमांसा की जा सकती है। मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराहावतार, वामनावतार, नरसिंहावतार, परशुरामावतार के क्रम की मीमांसा विकासवाद के परिप्रेक्ष्य में सम्भव है।

हम भारतीय महान ऋषियों और हमारे पूर्वजों द्वारा लिखे गए पवित्र वेदों और हिंदू संस्कृति ग्रंथों के गहरे और वास्तविक अर्थ को समझने में असफल रहे हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से, अगर हम देखें, तो हमारे प्राचीन काल के किसी भी ज्ञान को कहानी के माध्यम से दिखाने के लिए विषय के आसपास कुछ व्यक्तिगत प्रासंगिकता जोड़कर आसानी से समझा जा सकता है, जिससे श्रोता के लिए इसे दिलचस्प और याद रखना आसान हो जाता है। हालाँकि, हमारे ऋषि-मुनियों द्वारा दी गई इस अवधारणा को आने वाली पीढ़ियों ने ठीक से नहीं अपनाया, इसे वैज्ञानिक ढंग से समझे बिना केवल प्रतीकात्मक अर्थ ले लिया और मूल गहन ज्ञान को न समझ पाने के कारण सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक क्षेत्र पर बहुत बड़ा आघात लगा। किसी संदेश के रूप में लिखा गया प्रत्येक ज्ञान, साहित्य, अवधारणा वास्तव में एक गहरी वैज्ञानिक और तकनीकी अवधारणा है, रचना, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर सलाह, पर्यावरण का पोषण और संतुलन, जीवन प्रबंधन और कार्य प्रबंधन, राजनीतिक और आर्थिक विचार. मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण करना था ताकि देश और दुनिया एक साथ “वसुधैव कुटुंबकम” थीम के साथ प्रगति कर सकें।

विज्ञान को भी अपनी भौतिकवादी सीमाओं का अतिक्रमण करना होगा। विज्ञान विशुद्ध रूप से भौतिकवादी रहा है। विज्ञान विश्व के मूल में पदार्थ एवं ऊर्जा को ही अधिष्ठित देखता आया है। विज्ञान को अपार्थिव चिन्मय सत्ता का भी संस्पर्श करना होगा। भविष्य के विज्ञान को अपना यह आग्रह भी छोड़ना होगा कि जड़ पदार्थ से चेतना का आविर्भाव होता है। डार्विन के विकासवाद के इस सिद्धान्त को तो स्वीकार करना सम्भव है कि अवनत कोटि के जीव से उन्नत कोटि के जीव का विकास हुआ है किन्तु उनका यह सिद्धान्त तर्कसंगत नहीं है कि अजीव से जीव का विकास हुआ। मेरी इस धारणा अथवा मान्यता का तार्किक कारण है। जिस वस्तु का जैसा उपादान कारण होता है, वह उसी रूप में परिणत होता है। चेतन के उपादान अचेतन में नहीं बदल सकते। अचेतन के उपादान चेतन में नहीं बदल सकते। न कभी ऐसा हुआ है, न हो रहा है और न होगा कि जीव अजीव बन जाए तथा अजीव जीव बन जाए। पदार्थ के रूपांतरण से स्मृति एवं बुद्धि के गुणों को उत्पन्न किया जा सकता है मगर चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। चेतना का अध्ययन अध्यात्म का विषय है।

‘जानना’ चेतना का व्यवच्देदक गुण है। जीव चेतन है। अजीव अचेतन है। जीव का स्वभाव चैतन्य है। अजीव का स्वभाव जड़त्व अथवा अचैतन्य है। जो जानता है वह जीवात्मा है। जो नहीं जानता वह अनात्मा है। जीव आत्मा सहित है। अजीव में आत्मा नहीं है। जीव सुख दुख की अनुभूति करता है। अजीव को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। जो जानता है, वह चेतना है; जो नहीं जानता, वह अचेतना है। स्मृति एवं बुद्धि तथा मस्तिष्क के समस्त व्यापार ‘चेतना’ नहीं हैं। पदार्थ के रूपांतर से स्मृति एवं बुद्धि के गुणों को उत्पन्न किया जा सकता है मगर चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति मानव सभ्यता के विकास का मुख्य कारण है। भारत प्राचीन काल से ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान देता रहा है। आज भी जिसे हम “पारंपरिक ज्ञान” कहते हैं वह वास्तव में वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है।

वीर सावरकर चाहते थे, ”केवल एक जाति विशेष को ही नहीं, बल्कि सभी को वैदिक साहित्य का उपयोग करके आधुनिक तकनीक विकसित करके जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहिए।”

लोकमान्य तिलक ने वैदिक ज्ञान का बहुत गहन अध्ययन किया था, उनके ज्ञान पर एक ग्रंथ लिखा जा सकता है।

हिंदू पूर्वजों, ऋषि-मुनियों ने इस महान ज्ञान को न केवल कागजों पर उतारा बल्कि उस समय बड़ी कुशलता और डिजाइन के साथ कई अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप से जमीन पर भी लागू किया गया। हम विभिन्न मंदिर, धातुकर्म, स्थापत्य सौंदर्य, गणित, शल्य चिकित्सा पद्धतियाँ देख सकते हैं…।

एक दृष्टि ने माना कि परम चैतन्य से ही जड़ जगत की सृष्टि होती है। दूसरी दृष्टि मानती है कि भौतिक द्रव्य की ही सत्ता है। भौतिक पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं है। बुद्धि एवं मन की भॉँति चेतना भी ‘स्नायुजाल की बद्धता’ अथवा ‘विभिन्न तंत्रिकाओं का तंत्र’ है जो अन्ततः अणुओं एवं आणविक क्रियाशीलता का परिणाम है। भविष्योन्मुखी दृष्टि से विचार करने पर यह स्वीकार करना होगा कि दोनों की अपनी अपनी भिन्न सत्ताऍं हैं।

अजीव अथवा जड़ पदार्थ का रूपान्तरण ऊर्जा (प्राण), स्मृति, कृत्रिम प्रज्ञा एवं बुद्धि में सम्भव है किन्तु इनमें चैतन्य नहीं होता। कम्प्यूटर चेतनायुक्त नहीं है। कम्प्यूटर को यह चेतना नहीं होती कि वह है, वह कार्य कर रहा है। कम्प्यूटर मनुष्य की चेतना से प्रेरित होकर कार्य करता है। उसे सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। उसे स्व-संवेदन नहीं होता। ‘मैं हूँ,’ ‘मैं सुखी हूँ’, ‘मैं दुखी हूँ’ – शरीर को इस प्रकार के अनुभवों की प्रतीति नहीं होती। इस प्रकार के अनुभवों की जिसे प्रतीति होती है, वह शरीर से भिन्न है। जिसे प्रतीति होती है उसे भारतीय दर्शन आत्मा शब्द से अभिहित करते हैं। आत्मा में चैतन्य नामक विशेष गुण है। आत्मा में जानने की शक्ति है। आत्मा के द्वारा जीव को अपने अस्तित्व का बोध होता है। ज्ञान का मूल स्रोत आत्मा ही है। आत्मा अमूर्त तत्व है। इन्द्रियों का वह विषय नहीं है। इन्द्रियाँ उसे जान नहीं पातीं। इससे इन्द्रियों की सीमा सिद्ध होती है। इससे आत्मा का अस्तित्व नहीं है – यह सिद्ध नहीं होता।

हिंदू पूजा स्थल मंदिर हैं जिनकी वास्तुकला एक और विज्ञान है।

आइए अब एक नजर डालते हैं कि हमें मंदिरों में क्यों जाना चाहिए…

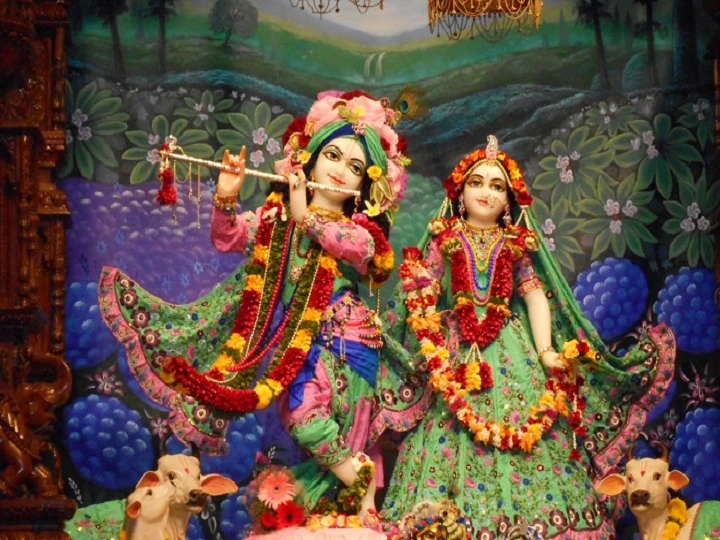

पृथ्वी के अन्दर चुम्बकीय एवं विद्युत तरंगें निरंतर गतिमान रहती हैं; जब हम कोई मंदिर बनाते हैं तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर जमीन का एक टुकड़ा चुनते हैं जहां ये लहरें प्रचुर मात्रा में हों। मुख्य मूर्ति मंदिर के मध्य में स्थित है; इस स्थान को गर्भगृह के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण किया जाता है और फिर एक मूर्ति स्थापित की जाती है, जिसकी पूजा को आमतौर पर प्राणप्रतिष्ठा के रूप में जाना जाता है। मूर्ति वहां रखी गई है जहां चुंबकीय तरंगें अत्यधिक सक्रिय हैं। मूर्ति की स्थापना के समय वे मूर्ति के नीचे कुछ तांबे की प्लेटें गाड़ देते हैं; प्लेटों पर वैदिक लिपि उत्कीर्ण है; ये तांबे की प्लेटें पृथ्वी से चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करती हैं और आसपास के क्षेत्र में विकिरण करती हैं। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से मंदिर जाता है और मूर्ति के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमता है, तो उसका शरीर इन चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करता है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है।

जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर अपने स्मारकीय कार्य, “द वर्ल्ड ऐज़ विल एंड रिप्रजेंटेशन” में लिखते हैं – “पूरे विश्व में उपनिषदों के समान लाभकारी और इतना उन्नत कोई अध्ययन नहीं है। यह मेरे जीवन की सांत्वना है; यह मेरी मृत्यु की सांत्वना होगी।”

हमारे मनीषियों ने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय कोशों की विवेचना की है। सम्प्रति इसकी विवेचना का अवकाश नहीं है। हमारा मंतव्य यह प्रतिपादित करना है कि धर्म-दर्शन एवं विज्ञान के सम्बन्ध की चर्चा के समय मनोमय कोश की उपेक्षा करना सम्भव नहीं है। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि विज्ञान एवं अध्यात्म के बीच सामरस्य का मार्ग स्थापित करने में मनोविज्ञान का अध्ययन भी सहायक हो सकता है।

आपका प्रसन्नता सूचकांक कैसे बढ़ता है? चार हार्मोन हैं जो हमारी खुशी निर्धारित करते हैं –

एंडोर्फिन

डोपामाइन

सेरोटोनिन

ऑक्सीटोसिन

प्राणायाम, योग और ध्यान की तकनीकें न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करती हैं बल्कि इन हार्मोनों की आवश्यक मात्रा को प्रेरित करके बेहतर जीवन और खुशहाल जीवन भी बनाती हैं।

एक संस्कृति बीज बोती है और दूसरी संस्कृति लाभ पहुंचाती है, विश्व की सभी संस्कृतियों को इस महान भारतीय संस्कृति का उपहास न करके इस महान संस्कृति का सम्मान करना सीखना चाहिए।

मनोविज्ञान में ‘संज्ञानात्मक मनोविज्ञान’ पर कार्य हो रहा है। पहले मनोविज्ञान उत्तेजन- प्रतिक्रिया व्यवहार के आधार पर ही मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता था। आज का मनोविज्ञान उद्दीपनों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने तक सीमित नहीं है। अब मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार को समझने के लिए प्रत्यक्षण, स्मृति, कल्पना, तर्क, निर्णय, अनुभव बोध आदि का भी उपयोग कर रहा है।

संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन का आधार संज्ञान है। संवेदन एवं संज्ञान में अन्तर है। संवेदन के द्वारा प्राणी को उत्तेजना का आभास होता है। संज्ञान शक्ति के द्वारा मनुष्य संवेदनों को नाम, रूप, गुण आदि भेदों से संगठित कर, ज्ञान प्राप्त करता है। योग साधना परम्परा में ध्यान, धारणा तथा समाधि का विशद् वर्णन एवं विवेचन सुलभ है। मनोविज्ञान को गहन समाधि एवं स्वभावोन्मुख गहन ध्यान में लीन साधक की शान्त, निर्विकल्प, विचार शून्य एवं क्रियाहीन स्थिति के अन्तर्निरीक्षण की विधि एवं पद्धति का संधान करना चाहिए। इस प्रकार का गहन अध्ययन अध्यात्म एवं विज्ञान के मध्य सेतु का काम कर सकता है।

विज्ञान को इस अवधारणा का अतिक्रमण करना होगा कि भौतिक विज्ञान के नियमों से सम्पूर्ण वास्तविकता की व्याख्या सम्भव है। इस दिशा में सन् 1936 में गोदेल द्वारा प्रतिपादित प्रमेय का महत्व है। उन्होंने सिद्ध किया कि गणित की बहुत सी वास्तविकताओं को सिद्ध नहीं किया जा सकता। गणित की यह अपूर्णता अज्ञान के कारण नहीं है। इसका कारण गणित की आधारभूत संरचना है। [राजा रमन्ना : फिजिकल स्पेस इन द कान्टेक्स्ट ऑफ ऑल नालिज – इंडियन हॉराइजन्स, खण्ड 1.2, पृ० 1.6, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्, नई दिल्ली, 1987]

पहले भौतिक-विज्ञानी मानते थे कि भौतिकी व्याख्या में तरंग एवं सूक्ष्म अंश परस्पर विपरीत छोर हैं। परमाणु के आविष्कार के बाद भौतिक- विज्ञान का उक्त सिद्धान्त अमान्य हो गया है। अब सर्वमान्य है कि परमाणु क्रिया की व्याख्या के लिए दोनों की साथ- साथ व्याख्या करना आवश्यक है। परमाणु के सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि परमाणु के अंशों को गणित की दृष्टि से विश्लेषित किया जा सकता है। परमाणु के अंशों की किसी भी विधि से झलक पाना सम्भव नहीं है। ऊर्जाणु का सूक्ष्म-अंश युगपत एकाधिक स्थानों पर हो सकता है अथवा एकाधिक मार्गों पर गमन कर सकता है। जब भौतिक जगत के ऊर्जाणु के स्वरूप की आधारभूत यथार्थता का प्रत्यक्षण इतना दुष्कर एवं जटिल है तब समस्त आभासों का अतिक्रमण करने वाले आत्म तत्व का किसी यंत्र से प्रत्यक्षण किस प्रकार सम्भव है। जिससे सबको जाना जाता है उसको बाह्य- विधि से कैसे जाना जा सकता है। विज्ञान में ऊर्जाणु भौतिकी के क्षेत्र में नए अनुसंधान कार्य हो रहे हैं। इनसे भविष्य में आत्मा अथवा चेतना के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रमाण सिद्ध होना सम्भव है। प्रोफेसर महावीर सरन जैन क़ा अभिमत है क़ि विज्ञान में ऊर्जा भौतिकी आदि क्षेत्रों में जो नव्यतम अनुसंधान हुए हैं, उनके आलोक में विज्ञान इस सिद्धान्त की पुष्टि की ओर कदम बढ़ा रहा है कि प्रत्येक प्राणी की चेतना को प्रकट करने के लिए जैविक चेतना संहिति तो केवल भौतिक ढाँचा जुटाता है।

न्यूटन से बहुत पहले भारतीय वैज्ञानिकों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ज्ञान था। आर्यभट्ट ब्रहमगुप्त, भास्कर आदि वैज्ञानिकों की कृतियों में इसका उल्लेख है।

हजारों वर्ष पहले हो गया था। उन्होंने परमाणु का आकार निश्चित कर दिया था। कणाद मुनि के वैशेषिक दर्शन में इसका स्पष्ट संकेत मिलता है। जैन शास्त्रों में भी अणु के सूक्ष्म भाग परमाणु की जानकारी दी गई है।

यहां ध्यान देने की बात यही है कि विज्ञान में परमाणिकता को खोजते खोजते वैज्ञानिक उस स्थान पर पहुंच जाता है, जहां उस के द्वारा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना संभव नही होता। अतः वैज्ञानिक वास्तव में मनीषी और ज्ञानी होता है जो ज्ञान की तलाश विज्ञान से शुरू करता है और उस सार्भौमिक सत्ता को स्वीकार करता है। कोई वैज्ञानिक नास्तिक विचारो का नही होता। किंतु धर्म के मार्ग पर चलने वाला पुरुष मात्र श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से कार्य इस विश्वास के साथ करता है कि उस ज्ञान का दायित्व परमात्मा का है। किंतु यह अंधविश्वास ही होगा क्योंकि वेदों के अनुसार अनेक ऋषि मुनियों में परमात्मा को कोरे श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से नही पूजा, उन्होंने अनेक अनुसंधान, खोज कर के वेदों के ज्ञान में संगीत, प्रार्थना, यज्ञ, आर्युवेद, आयुध और संचार के माध्यम और रसायन, सर्जरी आदि को जोड़ा। इसलिए आज भी हमारे वेद, विश्व के उच्च स्तर के अनुसंधान केंद्रों के अध्ययन का माध्यम है। बिग बैंग या GOD Partical हो या परमाणु कार्यक्रम, वेदों के बिना अधूरा है। किंतु हम उनसे कितना सीखते है, पता नहीं।

।। हरि ॐ तत सत ।। विशेष 8.2 ।।

Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)