।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 07. 29 II Additional II

।। अध्याय 07. 29 II विशेष II

।। गीता अध्ययन और हम ।। विशेष 7.29 ।।

चिंतन एवम परमात्मा के विषय मे यह विशेष आलेख अत्यंत महत्वपूर्ण एवम जटिल है। किंतु प्रबंधन या न्याय शास्त्र पढ़ने वालों के लिये सोचने का क्या तरीका होता है उस के विषय मे बहुत की बारीक अध्ययन है। परमात्मा को कैसे जाना जाता है यह भी इस को पढ़ कर ही जाना जा सकता है।

महर्षि वेदव्यास जैसे विरले महापुरुष करोड़ों में कोई एक ही पैदा होता है। व्यास ज्ञानी पुरुष की उपाधि है और वेदों को लिखित स्वरूप देने के कारण इन नाम वेदव्यास हुआ। इन का वास्तविक नाम कृष्णद्वैपायन था। गीता महाभारत का महत्वपूर्ण भाग है जिस में समस्त वेदों को और परब्रह्म ही समस्त उपासनाओ के मार्ग को बड़े ही सुन्दर ढंग से पिरोया गया है। अतः मुक्ति के सन्यास मार्ग की व्याख्या करते हुए, कर्म, बुद्धि और भक्ति योग को जोड़ कर ज्ञान के मार्ग से जोड़ा गया। इसलिए भगवदगीता को भगवान से मुख से वर्णित कह कर ज्ञान के उच्चतम मार्ग को विवाद से मुक्त कर दिया गया।

हिंदू धर्म की विडंबना यह रही कि ज्ञान को अधिकारी देख कर वितरित किया गया और जनसामान्य के ज्ञान को भक्ति मार्ग या कर्मयोग मार्ग दिया गया। किंतु ज्ञान के अभाव में यह दोनों मार्ग प्रकृति के द्वंद में फस गए और परमात्मा के प्रति मुक्ति की अपेक्षा सांसारिक या परासांसारिक सुखों के प्राप्त करने का मार्ग हो गया। जगत का मार्ग दर्शन करने वाले ब्राह्मण भी ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा स्वार्थ और लोभ में व्यवहार और सामाजिक नियमो की व्याख्या करने लगे। भगवदगीता ने इन सब भ्रतियों और अज्ञान को उस काल में ही निवारण करने का आंदोलन चलाया।

किंतु अफसोस है कि अधिकतर सनातन धर्म को माननेवाले ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को अधिक महत्व देने लगे और वे लोग गीता का भी पाठ बिना समझे नित्य धर्मग्रंथ की भांति करने लगे। बच्चों को संस्कार के नाम पर दो चार संस्कृत के श्लोक पढ़ा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री होने लगी। यही कारण है कि सनातन धर्म का हिंदू सांसारिक सुखों के मायाजाल में स्वार्थी और लोभी होने लगा। किंतु फिर भी सनातन धर्म की जड़े गहरी होने से सत्य का प्रकाश फैलता ही है, इसलिए समय समय पर अनेक महापुरुषों, संतों और महान योद्धाओं ने सनातन धर्म को जीवित रखा।

बचपन में जब मेरे सामने बीज गणित या ज्यामिति के प्रश्न आते थे तो समझ में नहीं आने से डर लगता था और उन्हें समझने की अपेक्षा परीक्षा में पास होने के लिए रटना अधिक सुलभ लगता था। यही स्थिति आज भी गीता अध्ययन में ज्ञान मार्ग को समझने में कुछ लोगो की है, जो विषय अनुभव और अपने अथक प्रयास का है, उसे हम रटते अधिक है। इस पर भी अधिक जोर लगता है तो हम उसे छोड़ देते है क्योंकि योगमाया का प्रभाव अधिक होता है और उसे संतुलित कर के प्रकृति संचालित करती है। गीता के ज्ञान मार्ग में जितना अधिक हम समझने की कोशिश करते है, उस से उतनी अधिक शांति और आनंद मिलता है।

जब हम किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति और अव्यक्त के बारे में नही जानते तो हम श्रद्धा से यह भ्रम पाल लेते है कि जो वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों और पुराणों में लिखा और कहा गया है वह सत्य ही होगा। वरना किस ने मृत्यु के बाद या पहले का जीवन देखा है या ब्रह्म को जाना है। यह मात्र श्रद्धा और विश्वास ही है जो हमे इस दुख भरे प्रकृति के संसार से सत चित्त आनंद की ओर ले जाता है। फिर इस का मार्ग भी कौन सा सही होगा क्योंकि मार्ग बताने वाले भी अधिक से अधिक है। अतः हम जो कुछ सुनते है उस से संवादीभ्रम को तैयार करते है कि ऐसा करने से मेरा भला होगा और ऐसा न करने से बुरा। यदि तीर निशाने पर लगा तो लाभ मिलता है और नही लगा तो निराशा। इसी संवादीभ्रम में प्रत्येक जीव विभिन्न तरीकों से उस भ्रम रूपी ब्रह्म को पाने की चेष्टा करता है और विभिन्न तरीके से उपासना करता है। यह भ्रम का होना और करते रहना ही जन्म जन्म का प्रयास है जो वास्तव में मुक्ति की ओर ले जाता है। कहते है कि रास्ता खोजने वाले याद पूर्ण निष्ठा, आलस्य त्याग कर रास्ते को खोजे तो गलत मार्ग मिला तो भी निष्फल संवादीभ्रम होगा और यदि सही मिला तो सफल संवादी भ्रम होगा। किंतु अथक प्रयास से यह सफल संवादी भ्रम मिल ही जाता है। इस के अधिक से अधिक श्रवण, मनन और निदिध्यासन की आवश्यकता है जो ज्ञान के विवेक को जाग्रत करता है।

जब आप को रास्ते का पता नही हो तो उस में कोई एक रास्ता आप की मंजिल और अन्य किसी अन्य स्थान पर जाता हो तो जिस ने सही रास्ता चुना, उसे मंजिल मिलती और जिस ने गलत चुना उसे अनुभव। ऐसे ही हम मोक्ष के मार्ग पर चलते है और विभिन्न साधु सतों के मार्ग पर श्रद्धा और विश्वास से अलग अलग चल पड़ते है। यह विभिन्न पंथ यदि मुक्ति दिला भी दे तो सही है अन्यथा अनुभव मिलेगा। यही जन्मों की यात्रा है जो समाप्त तो कभी न कभी होगी, किंतु मंजिल तक वही पहुंचेगा, जिस पर भगवद कृपा होगी।

मैने आज के युग में अनेक प्रवक्ता की देखा और सुना है। हजारों में कोई एक स्वामी रामसुख दास या डोंगरे महाराज आदि जैसा मिलता है। बाकी तो मुझे अध्यात्म के व्यवसायी लगे। जो मंच में बैठ कर उन कर्मयोगियों की कमियां गिना देते है, जिन के कर्म से उन्हे माइक, म्यूजिक, हाल और AC की सुविधा और उत्तम गाड़ी मिली है। उन्हे वो धनिक माया में फसा दिखता है और गैरूवें वस्त्र में वे योगी बनते है। किंतु इन कर्मयोगियों ने प्रकृति की चुनौतियों को स्वीकार कर के अनेक खोज और अविष्कार किए, जिस से मानवता और सभ्यता का इतना विकास हो सका। इन लोगो ने धर्म, अर्थ और काम में ऊंचाई को छुआ और अंत में कुछ ने मुक्ति भी प्राप्त की हो। आखिर यह सभ्यता और प्रकृति का सृष्टि यज्ञ चक्र इन के बिना भी अधूरा ही है, इसलिए अज्ञान का अध्यास संसार का प्रत्येक प्राणी करता है। सभी की गति और मार्ग कम और अधिक हो सकता है, किंतु नकारा नहीं जा सकता। इन से भी गीता का अध्ययन हम किस प्रकार का सीख सकते है।

आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ज्ञान के मार्ग के लिए परोक्ष ज्ञान को महत्व दिया है जिस में पढ़ कर, सुन कर और देख कर ज्ञान लिया जाता है और मनन से उसे अपरोक्ष बना कर आत्मसात किया जाता है। वही ज्ञान निदिध्यासन द्वारा बोधगम्य होता है। आइए इसी सीढ़ी पर चल कर हम भी गीता के ज्ञानयोग का अध्ययन शुरू रखते है।

प्रकृति और प्रकृति के कार्य क्रिया पदार्थ आदि के साथ अपना सम्बन्ध मानने से ही सभी विकार पैदा होते हैं और उन क्रिया पदार्थ आदि की प्रकट रूप से सत्ता दीखने लग जाती है। परन्तु प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद कर के भगवत्स्वरूप में स्थित होने से उन की स्वतन्त्र सत्ता उस भगवत्तत्त्व में ही लीन हो जाती है। फिर उन की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं दीखती। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमारी जो अच्छे और बुरे की मान्यता है वह मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्त्व से तो वह व्यक्ति भगवान् का स्वरूप है अर्थात् उस व्यक्ति में तत्त्व के सिवाय दूसरा कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही संसार में यह ठीक है यह बेठीक है इस प्रकार ठीक- बेठीक की मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्त्व से तो संसार भगवान् का स्वरूप ही है। हाँ संसार में जो वर्णआश्रम की मर्यादा है ऐसा काम करना चाहिये और ऐसा नहीं करना चाहिये यह जो विधि निषेध की मर्यादा है इस को महापुरुषों ने जीवों के कल्याणार्थ व्यवहार के लिये मान्यता दी है। जब यह भौतिक सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान् थे और इस के लीन होने पर भी भगवान् रहेंगे इस तरह से जब वास्तविक भगवत्तत्त्व का बोध हो जाता है तब भौतिक सृष्टि की सत्ता भगवान् में ही लीन हो जाती है अर्थात् इस सृष्टि की स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संसार की स्वतन्त्र सत्ता न रहने पर संसार मिट जाता है उस का अभाव हो जाता है प्रत्युत अन्तःकरण में सत्यत्वेन जो संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई थी जो कि जीव के कल्याण में बाधक थी वह नहीं रहती। जैसे सोने के गहनों की अनेक तरह की आकृति और अलग अलग उपयोग होने पर भी उन सब में एक ही सोना है ऐसे ही भगवद्भक्त के द्वारा अनेक तरह का यथायोग्य सांसारिक व्यवहार होने पर भी उन सब में एक ही भगवत्तत्त्व है ऐसी अटलबुद्धि रहती है।

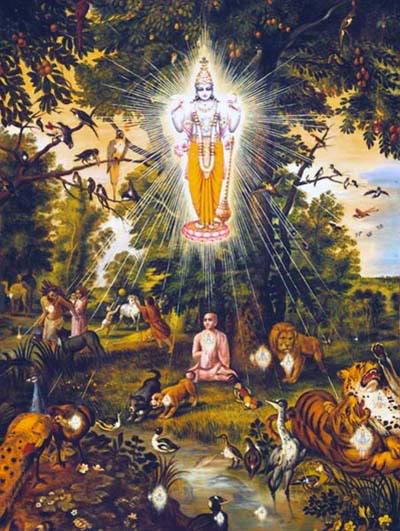

उपासना की दृष्टि से भगवान् के प्रायः दो रूपों का विशेष वर्णन आता है एक सगुण और एक निर्गुण। इन में सगुण के दो भेद होते हैं एक सगुणसाकार और एक सगुणनिराकार। परन्तु निर्गुण के दो भेद नहीं होते निर्गुण निराकार ही होता है। हाँ निराकार के दो भेद होते हैं एक सगुणनिराकार और एक निर्गुणनिराकार। उपासना करनेवाले दो रुचि के होते हैं एक सगुणविषयक रुचिवाला होता है और एक निर्गुणविषयक रुचिवाला होता है। परन्तु इन दोनों की उपासना भगवान् के सगुणनिराकार रूप से ही शुरू होती है जैसे परमात्मप्राप्ति के लिये कोई भी साधक चलता है तो वह पहले परमात्मा है इस प्रकार परमात्मा की सत्ता को मानता है और वे परमात्मा सब से श्रेष्ठ हैं सबसे दयालु हैं उन से बढ़कर कोई है नहीं ऐसे भाव उसके भीतर रहते हैं तो उपासना सगुणनिराकार से ही शुरू हुई। इसका कारण यह है कि बुद्धि प्रकृति का कार्य (सगुण) होने से निर्गुण को पकड़ नहीं सकती। इसलिये निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुणनिराकार होता है पर बुद्धि से वह सगुणनिराकारका ही चिन्तन करता है। सगुण की ही उपासना करने वाले पहले सगुणसाकार मानकर उपासना करते हैं। परन्तु मन में जब तक साकार रूप दृढ़ नहीं होता तबत क प्रभु हैं और वे मेरे सामने हैं ऐसी मान्यता मुख्य होती है। इस मान्यता में सगुण भगवान् की अभिव्यक्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही उपासना ऊँची मानी जाती है। अन्त में जब वह सगुण साकाररूप से भगवान् के दर्शन भाषण स्पर्श और प्रसाद प्राप्त कर लेता है तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। निर्गुण की उपासना करने वाले परमात्मा को सम्पूर्ण संसार में व्यापक समझते हुए चिन्तन करते हैं। उनकी वृत्ति जितनी ही सूक्ष्म होती चली जाती है उतनी ही उनकी उपासना ऊँची मानी जाती है। अन्त में सांसारिक आसक्ति और गुणों का सर्वथा त्याग होनेपर जब मैं तू आदि कुछ भी नहीं रहता केवल चिन्मयतत्त्व शेष रह जाता है तब उस की उपासना की पूर्णता हो जाती है। इस प्रकार दोनों की अपनी अपनी उपासना की पूर्णता होने पर दोनों की एकता हो जाती है अर्थत् दोनों एक हीतत्त्वको प्राप्त हो जाते हैं । सगुण साकार के उपासकों को तो भगवत्कृपा से निर्गुण निराकार का भी बोध हो जाता है मम दरसन फल परम अनूपा।जीव पाव निज सहज सरूपा। निर्गुण निराकार के उपासक में यदि भक्ति के संस्कार हैं और भगवान् के दर्शन की अभिलाषा है तो उसे भगवान् के दर्शन हो जाते हैं अथवा भगवान् को उस से कुछ काम लेना होता है तो भगवान् अपनी तरफ से भी दर्शन दे सकते हैं। जैसे निर्गुणनिराकार के उपासक मधुसूदनाचार्यजी को भगवान् ने अपनी तरफसे दर्शन दिये थे।

वास्तव में परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ हैं। सगुणनिर्गुण तो उन के विशेषण हैं नाम हैं। साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है तो उस के लिये वे सगुण हैं और साधक उन को गुणों से रहित मानता है तो उस के लिये वे निर्गुण हैं। वास्तव में परमात्मा सगुण तथा निर्गुण दोनों हैं और दोनों से परे भी हैं। परन्तु इस वास्तविकता का पता तभी लगता है जब बोध होता है। भगवान् के सौन्दर्य माधुर्य ऐश्वर्य औदार्य आदि जो दिव्य गुण हैं उन गुणों के सहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं। इस सगुणके दो भेद होते हैं (1) सगुणनिराकार जैसे आकाशका गुण शब्द है पर आकाशका कोई आकार (आकृति) नहीं है इसलिये आकाश सगुणनिराकार हुआ। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृतिके कार्य संसार में परिपूर्णरूप से व्यापक परमात्मा का नाम सगुणनिराकार है।(2) सगुणसाकार वे ही सगुणनिराकार परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित कर के अपनी योगमाया से लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं उन की इन्द्रियों के विषय हो जाते हैं तब उन परमात्मा को सगुणसाकार कहते हैं। सगुण तो वे थे ही आकृतियुक्त प्रकट हो जाने से वे साकार कहलाते हैं। जब साधक परमात्मा को दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है अर्थात् साधक की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्माकी तरफ रहती है तब परमात्मा का वह स्वरूप निर्गुणनिराकार कहा जाता है।गुणोंके भी दो भेद होते हैं (1) परमात्मा के स्वरूपभूत सौन्दर्य माधुर्य ऐश्वर्य आदि दिव्य अलौकिक अप्राकृत गुण और (2) प्रकृतिके सत्त्व रज और तम गुण। परमात्मा चाहे सगुणनिराकार हों चाहे सगुणसाकार हों वे प्रकृतिके सत्त्व रज और तम तीनों गुणोंसे सर्वथा रहित हैं अतीत हैं। वे यद्यपि प्रकृति के गुणों को स्वीकार कर के सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं फिर भी वे प्रकृतिके गुणोंसे सर्वथा रहित ही रहते हैं । जो परमात्मा गुणों से कभी नहीं बँधते जिन का गुणों पर पूरा आधिपत्य होता है वे ही परमात्मा निर्गुण होते हैं। अगर परमात्मा गुणों से बँधे हुए और गुणों के अधीन होंगे तो वे कभी निर्गुण नहीं हो सकते। निर्गुण तो वे ही हो सकते हैं जो गुणोंसे सर्वथा अतीत हैं और जो गुणोंसे सर्वथा अतीत हैं ऐसे परमात्मा में ही सम्पूर्ण गुण रह सकते हैं। इसलिये परमात्मा को सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि सब कुछ कह सकते हैं।

व्यवहारिक सोच में हम यह सब आज के युग मे चिंतन नही करते है। भौतिक जीवन मे 24 घण्टे खाने-पीने और कमाने में गुजर जाते है। बचपन मे जब हमे पाला पोसा जाता है तो पढ़ाई के लिये विशेष जोर दिया जाता है, किन्तु मानसिकता सरलता एवम आलस्य की होने से सन से महत्वपूर्ण कार्य सब से पीछे होता है। फिर रोजमर्रा की जिंदगी में भी उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का अभ्यास न करने का कारण हमारा आलस्य, आराम और निंद्रा ही है किंतु हम उसे व्यस्तता के नाम देते है। हमारा समय का सही और उच्चतम उपयोग हो, इस कि बजाय हम अपना समय किस प्रकार व्यस्तता के साथ बर्बाद करते है, इस का पता भी समय के गुजर जाने के बाद पता चलता है। गीता अध्ययन के कठिन दौर में हम सरल एवम समझने लायक बाते कहना सुनना पसंद करते है। इसलिये सगुण उपासना सरल लगती है, किन्तु चित्त की एकाग्रता की वृद्धि से सगुण से निराकार की यात्रा कठिन लगती है। निर्गुणकार की छवि भी हम ध्यान द्वारा प्रकृति या ब्रह्मांड स्वरूप में अनुभव करते है तो उस छवि से आगे निकलना हमे ऐसा लगता है कि संसार तो नही छूट रहा। फिर अंत मे जिसे पकड़ कर रखते है, वह छूटने के समय आने पर हम लगता है कि एक व्यर्थ जीवन व्यतीत हो गया। गीता किसी आश्रम या पेड़ के नीचे दिया हुआ ज्ञान नही है, यह युद्ध भूमि में कर्तव्य धर्म का निष्काम कर्मयोग है, यह अध्ययन जीवन की सार्थकता का मार्ग हो सकता है, जिस का चिंतन हमे हमारे होने का बोध करवा सकता है, किन्तु क्या हम इन्द्रिय, मन और बुद्धि से तैयार है ?

ज्ञान के सातवें अध्याय के बाद ज्ञान के अत्यंत गहन विषय पर आगे चर्चा करेंगे।

।। हरि ॐ तत सत ।। 7.29 विशेष ।।

Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)