।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 07. 16 ।I

।। अध्याय 07. 16 ।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 7.16॥

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ॥

“catur-vidhā bhajante māḿ,

janāḥ sukṛtino ‘rjuna..।

ārto jijñāsur arthārthī,

jñānī ca bharatarṣabha”..।।

भावार्थ:

हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन! चार प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले (१) आर्त – दुख से निवृत्ति चाहने वाले, (२) अर्थार्थी – धन-सम्पदा चाहने वाले (३) जिज्ञासु – केवल मुझे जानने की इच्छा वाले और (४) ज्ञानी – मुझे ज्ञान सहित जानने वाले, भक्त मेरा स्मरण करते हैं। (१६)

Meaning:

Four types of people who perform good actions worship me, O Arjuna – the distressed, the inquisitive, the profit-minded and the wise, O scion of the Bharataas.

Explanation:

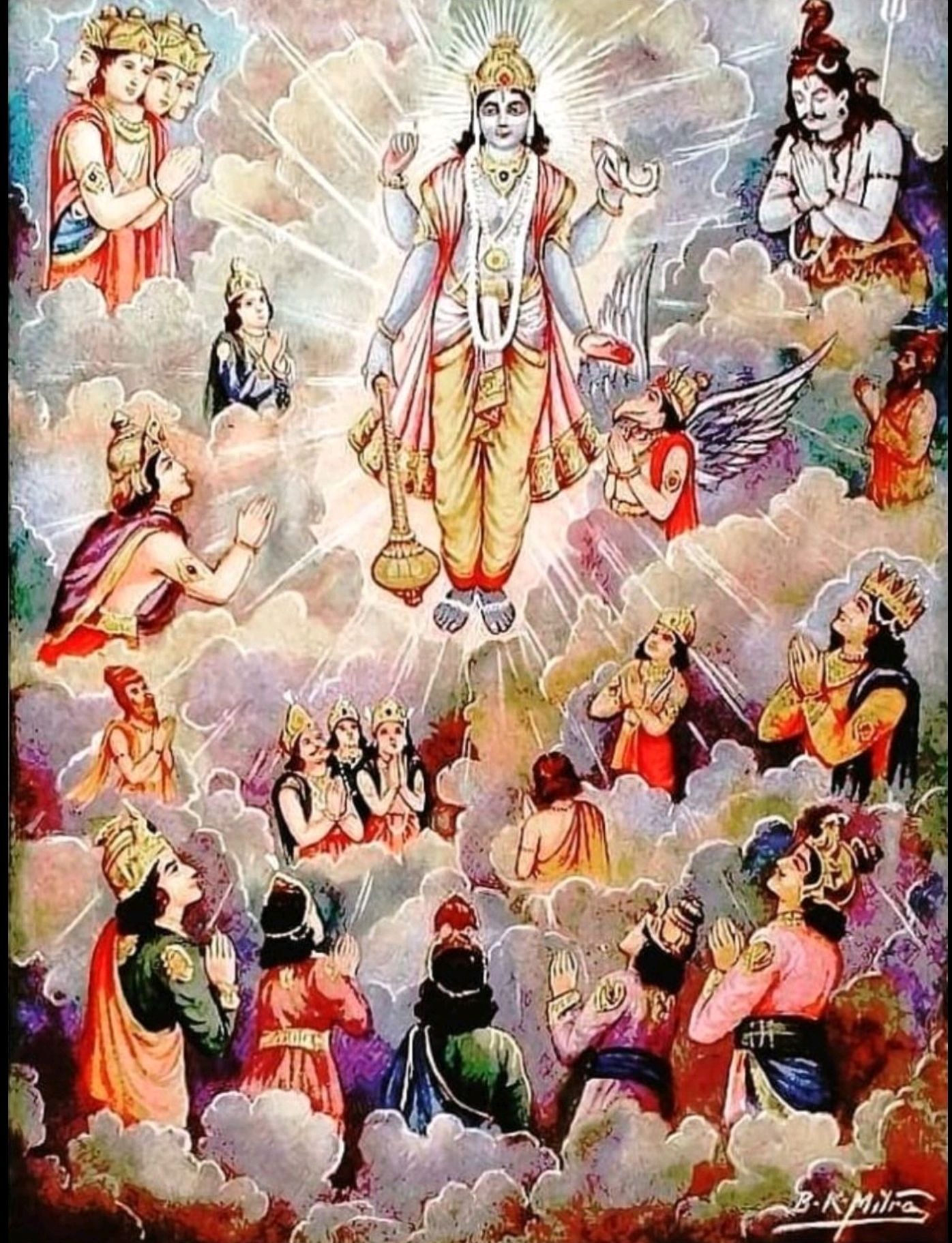

Shri Krishna is a methodical teacher. He loves to categorize and classify knowledge. In the previous shloka, he defined people who are blinded by maaya as “dushkritinaha” – those who commit wrong or evil actions. Such people cannot contact Ishvara. In this shloka, he adds the second category of people – those who perform good actions, “sukritinaha”. He then further classifies these devotees of Ishvara into four types.

1. The first type of devotee is the “aarta” or the distressed. When such devotees are in trouble, when they have a health condition, when they have a monetary problem, when they are anxious about the result of the final exam, when there is nowhere else to go, they approach Ishvara for help. The distressed. Those who find that their pot of worldly miseries is overflowing, and they are unable to cope with them conclude that it is futile running after the world. Thus, decide to take shelter in God. Similarly, those who find that the worldly supports fail to protect them; turn to God for protection. Usually, such devotees would not have remembered Ishvara if they were well off, if they had no source of affliction. Regardless, Ishvara accepts them as his devotees.

2. The second type of devotee is the “jignyaasu” or the inquisitive. Such people are seeking knowledge in all of its various aspects: economic knowledge, scientific knowledge, artistic knowledge and even spiritual knowledge. They worship Saraswati as the goddess of knowledge. There are some people who have heard about the opulence of God and His spiritual realm. Thus, they are curious to know all about God and try to seek Him through knowledge.

3. The third type of devotee is the “arthaarthee”. Many commentators interpret this word as one who is desirous of “artha”, which is profit or material gains. There are seekers of worldly possessions. Some people are clear about what they want and take the shelter of God because they are convinced; that only God can provide what they are seeking. However, if we assume that the four types of devotees are arranged in order of importance, then “artha” could mean “purushaartha” which comprises dharma, artha, kaama (desire) and moksha (liberation). In other words, such a devotee has realized that he needs to use all his time and resources on this world to attain liberation.

4. Finally, the fourth type of devotee is the “jnyaani” or the wise one. He is the one who realized that there is nothing other than God. He sees God in everything. Therefore, he does not want God for some other purpose. He wants God and nothing else. There are no other desires or ulterior motives in such a devotee. Those situated in knowledge. Lastly, those souls who have understood the truth that they are tiny parts of God. Such people engage in devotion with the intent that it is their eternal duty to love and serve Him. Shree Krishna calls them the fourth kind of devotees.

Are all four devotees alike? Or is there one in particular that Shri Krishna prefers?

।। हिंदी समीक्षा ।।

भगवान का कहना है जो मुझे जिस रूप में भजता है मै उसे उसी रूप में स्वीकार करता हूँ। पूर्व के श्लोक में ईश्वर को न मानने वाले मूढ, दुष्कर्मी, नराधम एवम आसुरी प्रवृति के जीव के प्रकार् में पशुवत जीवन जीने वाले दुष्कृता जीव का ज्ञान हरण करने की बात का वर्णन हम ने पढ़ा। अब ईश्वर उन लोगो का वर्णन करते है जो परमात्मा को मानते है। इन लोगो के संस्कार एवम आचरण समाज मे रहने लायक होने से ईश्वर सर्वप्रथम उन को अच्छे कार्य करने वाले ही लोगो ही सम्मलित करते है, इसलिये इन्हें सुकृतिनः शब्द से संबोधित करते है। अच्छे कार्य अर्थात उन का कार्य पूर्व श्लोक में वर्णित लोगो के समान नहीं है तो वो अच्छे कार्य करने वाले जीव है, यह लोग शास्त्रीय विधि विधान, नैतिकता एवम सामाजिक नियम को मानते हुए, एक दूसरे के प्रति सहयोग, प्रेम एवम सहानुभूति की भावना रखते है। इन की न्यूनाधिक मात्रा में ईश्वर के प्रति श्रद्धा एवम विश्वास रहता है। इन जीव को क्रमशः भगवान चार प्रकार के बताते है।

(क) आर्त – आर्त का सामान्य अर्थ है दुख से पीड़ित व्यक्ति। दुखार्त भक्त अपने कष्ट के निवारण के लिए भक्ति करता है। यह सामान्य दुख के विषय में हुआ किन्तु ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें जीवन में सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होने पर भी वे एक प्रकार की आन्तरिक अशान्ति का अनुभव करते हैं। इस अशान्ति की निवृत्ति भगवत्स्वरूप की प्राप्ति से ही होती है। ऐसे आर्त भक्त भी मेरा भजन करते हैं। इस मे रोग, इष्ट वस्तु का अभाव, चोर आदि के भय से दुखी।

ऐसे भक्तों को समझने के लिए हम गजराज- जिसे मगरमच्छ ने पानी मे पकड़ लिया था, तो उस ने विष्णु भगवान को पुकारा था एवम ‘गजेंद्र मोक्ष’ की प्रार्थना की थी। इस मे द्रोपदी का भी नाम है जिस ने चीर हरण के समय भगवान को पुकारा था। आर्त को हम अत्यंत दुखी हो कर भगवान को पुकारना बोल सकते है।

महाभारत में कुंती ने परमात्मा से अपने लिये दुख मांगे थे, क्योंकि उस का मानना था कि सुख में अहंकार जन्म लेता है और जीव परमात्मा का स्मरण करना भूल जाता है, जबकि दुख में आर्त हो कर वह सदैव परमात्मा को याद करता है।

(ख) अर्थार्थी किसी न किसी कार्यक्षेत्र में इष्ट फल को अर्थात कामना की प्राप्ति करने के लिए जो लोग कर्म करते हुए मेरे अनुग्रह की कामना करते हैं उन्हें अर्थार्थी कहते हैं। कामना की पूर्ति इनका लक्ष्य होता है। कामना धन, पद, सहयोग, बल, कार्य के संपन्न होने आदि किसी भी कारण हो सकती है।

इस मे हम सुग्रीव, विभीषण, एवम धुर्व का नाम उदाहरण के तौर पर समझ सकते है। जब कुछ पाने के लिए ईश्वर की आराधना की जाए तो वो अर्थार्थी मानी जायेगी।

(ग) जिज्ञासु जो साधक शास्त्राध्ययन के द्वारा मुझे जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भक्त हैं। धन, स्त्री, पुत्र, गृह, रोग, शोक, मृत्यु, भय आदि की परवाह न करते हुए एक मात्र परमात्मा तत्व को जानने की इच्छा से जो एकनिष्ठ को भगवान की भक्ति करे वो जिज्ञासु।

इस मे हम उदाहरण के तौर पर परीक्षित का नाम ले सकते जिसे शुकदेव जी ने भागवद सुनाई थी। उद्धव जी भी एक जिज्ञासु भक्त ही थे।

(घ) ज्ञानी उपर्युक्त तीनों से भिन्न ज्ञानी भक्त विरला ही होता है जो न किसी फल की इच्छा रखता है और न मुझसे कोई अपेक्षा। वह स्वयं को ही मुझे अर्पित कर देता है। वह मेरे स्वरूप को पहचान कर मेरे साथ एकत्व को प्राप्त हो जाता है। ऐसे भक्त परम तत्व के जानकार, एकत्त्व या समतत्व भाव रखने वाले होते है। ज्ञान युक्त निष्काम कर्मयोगी ज्ञानी भक्त ही होता है। ज्ञान के मार्ग पर बढ़ने वाले भक्त ही भगवान ने श्रेष्ठ माना है।

इस मे हम शुकदेव, सनकादि, नारद ऋषि, भीष्म, एवम भक्त प्रह्लाद एवम कर्ण आदि को रख सकते है ।

क्षर-अक्षर की दृष्टि से भगवान ने अपने स्वरूप का यह ज्ञान दिया कि प्रकृति एवम पुरुष (जीव) दोनों ही मेरे ही स्वरूप है। समस्त पदार्थ एवं ऊर्जा का स्रोत आत्मा ही होने के कारण जड़ पदार्थों में यदि क्रिया होते दिखाई दे तो उसका प्रेरक स्रोत भी आत्मा ही होना चाहिए। वाष्प इंजन का प्रत्येक भाग लोहे का बना होता है और फिर भी यदि उसमें रेल के डिब्बों को खींचने की सार्मथ्य होती है तो निश्चय ही उस सार्मथ्य का स्रोत लोहे से भिन्न होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार समस्त मनुष्य शरीर मन और बुद्धि के माध्यम से जो सार्मथ्य प्रकट करते हैं वह आत्मचैतन्य के कारण ही संभव होता है। योगी हो या भोगी दोनों को कार्य करने के लिए आत्म चैतन्य का ही आह्वान करना पड़ता है। चाहे वे पीड़ा और कष्ट के समय सान्त्वना की कामना करें या विषय उपभोगों की इच्छा करें इन सबके लिए आत्मा की चेतनता आवश्यक होती है। विखण्डित मन में जब चैतन्य व्यक्त होता है तो मन के अवगुणों के लिए आत्मा को दोष नहीं दिया जा सकता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक मात्र आत्मा ही चैतन्य स्वरूप है। भगवान् यहाँ कहते हैं कि पापी हो या पुण्यात्मा मूढ़ हो या बुद्धिमान आलसी हो या क्रियाशील भीरु हो या साहसी सब मुझे ही भजते हैं और मैं उन सबके हृदय में व्यक्त होता हूँ। शरीर मन या बुद्धि से कार्य करने के लिए सभी मनुष्यों को जाने या अनजाने मेरा आह्वान करना पड़ता है। इसी का नाम भक्ति है। भक्ति का अर्थ समर्पण है, जिस में श्रद्धा और विश्वास तत्व मिला है। यह भक्ति ही जीव को परमात्मा की तरफ खिंचती है, फिर चाहे भक्ति कामना, जिज्ञासा, कष्ट निवारण या ज्ञान के लिये की जाए या सिर्फ परमात्मा के लिये, यह आगे हम पढ़ेंगे।

सुकृतिनः जीव के चार प्रकार् की भक्ति भक्ति के चार चरण भी कहे जा सकते है, जहां परमात्मा का स्मरण दुख के निवारण या अर्थ-काम की पूर्ति से शुरू होता है और जैसे जैसे भक्त का परमात्मा पर श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है, वह जिज्ञासु की भांति भक्ति ज्यादा करने लगता है। भक्ति के आनंद की अनुभूति उसे ज्ञान भक्ति की ओर आकर्षित करती है और भक्ति से वह ज्ञान को प्राप्त करके उस मार्ग पर बढ़ने लगता है। स्कूल में परीक्षा में पास होने या कोई खोई हुई चीज की प्राप्ति या कोई वस्तु की प्राप्ति से शुरू भक्ति अंत मे ज्ञान की भक्ति में स्वतः ही प्रवर्तित हो जाती है। पूर्व के श्लोक में जिन लोगो के विवेक का हरण करने की बात की थी उन्हे दुष्कृतिन: कहा गया था। हम ने पहले ही पढ़ा है कि प्रकृति में इंद्रियों, मन और बुद्धि पर प्रभाव जीव के भाव अर्थात विचारो के प्रति सोच का प्रभाव है। सत्व गुण से उत्पन्न भाव कल्याणकारी और तम गुण से उत्पन्न भाव अन्य को और स्वयं को कष्टकारी होते है। अतः जब तक जीव तमो गुण प्रधान नही है तो वह किसी न किसी प्रकार से परमात्मा के प्रति आस्था रखता ही है। इसलिए यह चार प्रकार के भक्त जिनका वर्णन हम सुकृतिनः कर के पढ़ रहे है, वे सत्व और रज गुण प्रधान भाव के होते है।

मोक्ष जीव का लक्ष्य होता है, मोक्ष का अर्थ है जीव का ब्रह्मलीन होना। अतः धीरे धीरे ही सही, परमात्मा में विश्वास आर्त हो कर ही शुरू हो, वह अर्थार्थी में परिवर्तित होगा ही। अर्थार्थी भी आगे चल कर जिज्ञासु बनता है और जिज्ञासा में ज्ञान मिलते मिलते वह ज्ञानी भक्त बन ही जाता है। इस में समय की बात करना उचित ही नही क्योंकि यह एक जन्म से ले कर अनेक जन्मों की यात्रा है, जरूरत सुकृतिनः होने की है, दुष्कृतिन: लोगो को परमात्मा भी साथ नहीं देता और उन को उन के कर्म के फल भोगने के छोड़ देता है।

यहां चारो प्रकार के भक्तों उन की भक्ति की श्रेणी के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है जिस में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। चारों भक्तों में से ज्ञानी भक्त की विशेषता का विशद वर्णन आगे के श्लोक में पढ़ते हैं।

।। हरि ॐ तत सत।। 7.16।।

Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)