।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 07. 01 ।I

।। अध्याय 07. 01 ।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 7.1॥

श्रीभगवानुवाच

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः।

असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु॥

“śrī-bhagavān uvāca,

mayy āsakta-manāḥ pārtha,

yogaḿ yuñjan mad-āśrayaḥ..।

asaḿśayaḿ samagraḿ māḿ,

yathā jñāsyasi tac chṛṇu”..।।

भावार्थ:

श्री भगवान ने कहा – हे पृथापुत्र! अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझमें अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर सम्पूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। (१)

Meaning:

Shri Bhagavaan said:

With mind attached to me, O Paartha, striving in yoga, taking refuge in me, without doubt, by which you will know me completely, listen to that.

Explanation:

Before we proceed to the seventh chapter, let’s recap what we have seen so far. Arjuna, overcome with sorrow in the battlefield, pleaded to Shri Krishna to give him proper guidance. Shri Krishna proceeded to give him the teaching of the eternal essence, which was the primary topic of the second chapter.

The first step in gaining this supreme knowledge is to purify the mind of selfish desires through karmayoga, which was the topic of the third and fourth chapters. As our desires slowly get purified, karmayoga morphs into karma sanyaasa, where our activities reduce to the bare minimum. The final step is the culmination of karmayoga into dhyaana yoga or meditation. In this manner, the first six chapters of the Gita focus on the individual and self-effort.

We saw in the last chapter that Shri Krishna wanted us to meditate upon him as Ishvara. But for the most part, we do not know what Ishvara is, what is his role in the world, how do we access him and so on. Furthermore, if Ishvara truly represents the infinite eternal essence, how can the finite mind meditate on him? Chapters seven through twelve explain this technique. They reveal to us the nature of Ishvara as creator and controller of this universe. And just like we had to put forth effort to purify our mind in the prior six chapter, we need to apply a more demanding approach to understand Ishvara. It is the effort of surrender to Ishvara with bhakti or devotion.

Now, Shri Krishna introduces the seventh chapter with a powerful message. He says that he will reveal that by which we can come to know of Ishvara’s true nature completely and without any doubts. This will require us to develop attachment towards him, and to seek refuge in him.

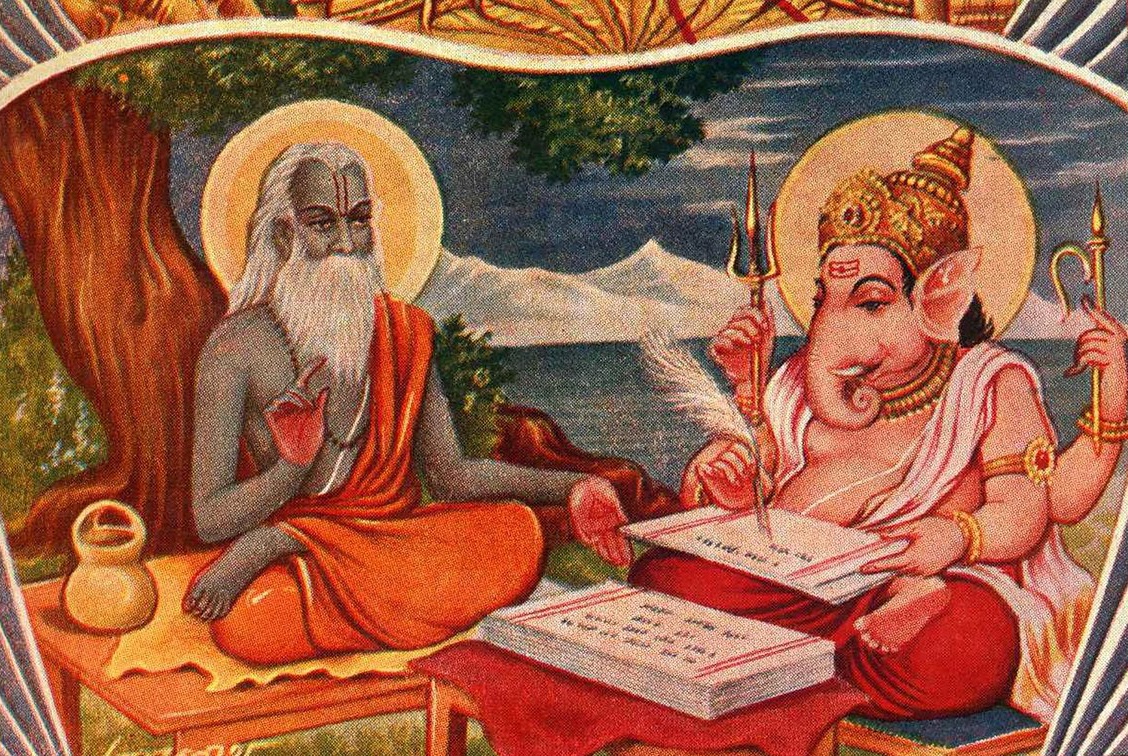

Firstly, Shri Krishna wants us to understand his true nature “samagram” or completely, and without any doubts. For many of us, our image of Ishvara is based upon pictures we have seen in books or on television of Lord Narayana sleeping on the serpent, or of Shri Krishna playing in Vrindaavan. Shri Krishna says that there is nothing wrong with these images, but that is not the full story. He wants to reveal himself in such a manner to us that we will get a complete and comprehensive understanding of his real nature.

In the process of understanding Ishvara’s true nature, we will begin to develop a strong attachment towards him and become intent on him, indicated by the words “mai aasakta”. When we begin to develop an attachment to a higher ideal, the lower attachments to material things will automatically drop. There is no need for anything else as a source of joy when one develops an affinity for Ishvara.

Furthermore, we will seek his “aashraya”, which means support. Usually, when we are in distress, we take the support of our job, our wealth, our body, our friends and so on. But none of these can guarantee their support. They could pull out any any minute, they are unreliable. As we begin to develop devotion towards Ishvara, we will realize that he is the only permanent support available. We will begin to rely on him solely, rather than on any other source of support.

So therefore, Shri Krishna asks Arjuna to pay attention to this message, as it is not going to be easy for everyone to develop such a connection to Ishvara. But this is the only way by which we can know Ishvara in his entirety. Shri Krishna speaks more about the nature of this knowledge in the next shloka.

।। हिंदी समीक्षा ।।

अध्याय एक से छह में युद्ध भूमि, सांख्य योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान कर्म सन्यास योग, ज्ञान एवम ध्यान योग, कर्म एवम यज्ञ का स्वरूप, उस की विधि, योग का वास्तविक स्वरूप, आत्मस्थित योगी आदि की चर्चा के बाद भगवान ने अर्जुन को योगी बनने को कहा। योगी का अर्थ आत्म स्थित परमात्मा को परमात्मा को प्राप्त करने वाला। किन्तु जब तक परमात्मा को नही जानते हम भटकते रहेंगे। अतः परमात्मा की जानकारी भी होना आवश्यक है।

छठे अध्यायके अन्त में प्रश्न के बीज की स्थापना कर के फिर स्वयं ही ऐसा मेरा तत्त्व हे इस प्रकार मुझ में स्थित अन्तरात्मा वाला हो जाना चाहिये इत्यादि बातोंका वर्णन करने की इच्छा वाले भगवान् बोले आगे कहे जाने वाले विशेषणों से युक्त मुझ परमेश्वर में ही जिस का मन आसक्त हो वह मय्यासक्तमना है और मैं परमेश्वर ही जिसका ( एकमात्र ) अवलम्बन हूँ वह मदाश्रय है। इसलिये भगवान अर्जुन को कहते है कि हे पार्थ ऐसा मय्यासक्तमना और मदाश्रय होकर तू योग की साधन करता हुआ अन्य साधनोंको छोड़कर केवल मेरे आश्रयरूप से ग्रहण कर और मुझ में ही आसक्तचित्त हो तथा मन एवम बुद्धि को अचलभाव से भगवान में स्थिर कर के नित्य निरंतर श्रद्धा प्रेम पूर्वक उन चिंतन करना ही “योग युंज्जन” है। इसलिये तू उपर्युक्त गुणों से सम्पन्न होकर मुझ समग्र परमेश्वर को जिस प्रकार संशय रहित जानेगा कि भगवान् निस्सन्देह ठीक ऐसा ही है जिस प्रकार का मै तुझे कहता हूँ अब वह प्रकार मैं तुझ से कहता हूँ ।

परमात्मा अर्थात परब्रह्म का संपूर्ण ज्ञान अध्याय 7 से 12 में दिया गया है। सगुण परमात्मा को हम तस्वीरों, मूर्तियों, धार्मिक ग्रंथों, पूजा और ध्यान में चिंतन से देखते या समझते रहते है, सगुण परमात्मा में कामना, आसक्ति और अहम का त्याग होना आवश्यक नही किंतु बिना कामना, आसक्ति और अहम को त्यागे, हम जो कुछ भी पूजा पाठ करते है, वह सांसारिक या परासांसारिक सुखों को प्राप्त करने या सांसारिक दुखो के निवारण के लिए होती है। मुक्ति या मोक्ष तो परब्रह्म को जाने, समझने और समर्पण के बिना संभव नही। अक्सर ज्ञान उच्च शिक्षा के समान है जिसे हर विद्यार्थी नही ग्रहण कर सकता। फिर कुछ ज्ञान अनुभव का विषय है जिसे जीव को स्वयं अपने प्रयास से प्राप्त करना होता है। परमात्मा द्वारा स्वयं अर्जुन को यह ज्ञान देने का निश्चय सभी के लिए लाभप्रद है ही, किंतु कुछ शर्ते भी है। प्रथम इस ज्ञान को प्राप्त करने से पूर्व कोई भी संशय परब्रह्म के प्रति नही होना चाहिए, यदि संशय है तो संशय ही काम करेगा और ज्ञान नही मिल सकेगा। द्वितीय परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए, बिना समर्पण के श्रद्धा , प्रेम और विश्वास नही होता। धृतराष्ट्र ने भी यह ज्ञान संजय के माध्यम से सुना था, किंतु वह कृष्ण के प्रति समर्पित न हो कर पुत्र मोह में था, इसलिए इस ज्ञान का कोई लाभ उसे नही मिला। तृतीय ज्ञान प्राप्ति के समय परमात्मा के आश्रय हो कर ध्यान पूर्वक संपूर्ण ज्ञान सुनना चाहिए। यदि मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसे पूछने में कोई हर्ज नहीं, किंतु ज्ञान के प्रति संदेह, अविश्वास या द्वेष नहीं होना चाहिए। सर्वधर्म और सर्वभाव वाले इधर के या उधर के अर्थात कहीं के भी नही होते। इसलिए इस ज्ञान के चर्तुथ आवश्यकता श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के परमात्मा के प्रति समर्पण होना चाहिए। यहां भगवान कृष्ण ब्रह्म स्वरूप में स्वयं को प्रस्तुत कर रहे है, परब्रह्म सगुण स्वरूप में ram, कृष्ण, शिव, दुर्गा, काली या गणपति किसी भी नाम से हो, निर्गुण स्वरूप में परब्रह्म एक ही है, अतः भगवान के निर्गुण स्वरूप के प्रति किसी भी प्रकार से आस्था खंडित नहीं होनी चाहिए। यद्यपि कुछ मीमांसको ने भगवान श्री कृष्ण को ही एक मात्र निर्गुण ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया है, यह उन की अपनी श्रद्धा या विश्वास है, परंतु निगुण, निराकार, नित्य, साक्षी, अकर्ता ब्रह्म को कोई स्वरूप नहीं दे सकते, उसे तो अभ्यास और वैराग्य से अनुभव किया जा सकता है। अतः यहां अध्याय 7 से अध्याय 12 तक हम जो भी वर्णन पढ़ेंगे, वह उस के स्वरूप तक ही वर्णन होगा, किंतु परब्रह्म उस से भी बहुत परे है। इसलिए यहां वर्णन प्रस्तुत करने से पूर्व अपने अनुभवहीन अज्ञान को भी स्वीकार करता हूं।

भगवान इतने और उतने ही नही है, अनन्त कोटि ब्रह्मांड सब उन्ही में ओत प्रोत है, सब उन के स्वरूप है। इन ब्रह्मांडो में और इन के परे जो कुछ भी है, सब उन्ही में है। वे नित्य है, सत्य है, सनातन है, वे सर्वगुणसम्पन्न, सर्व शक्तिमान सर्वज्ञ, सर्व्यापी, सर्वाधार, सर्व स्वरूप है तथा स्वयं ही अपनी योगमाया से जगत रूप में प्रकट होते है। वस्तुतः उन के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नही; व्यक्त-अव्यक्त एवम सगुण सब वे ही है। इस प्रकार उन भगवान के स्वरूप को निभ्रांत एवम असन्दिग्ध रूप से समझ लेना ही भगवान को संशय रहित जानना है।

ब्रह्म का ज्ञान अर्थात ईश्वरीय ज्ञान एकतत्व एवम समतत्व भाव के बिना नही समझा जा सकता। वेद-शास्त्र ग्रन्थ पढ़ने और संस्कृत के श्लोकों को उच्च वाणी में बोलने एवम अहम ब्रह्मास्मि का उच्चारण करने से ब्रह्म को कोई आत्मसात नही कर सकता। व्यक्तित्व के उच्च कोटि के आचरण जो एक निष्काम कर्मयोगी में होने चाहिये एवम वह किस प्रकार से ईश्वर के प्रति परायण हो कर कर्म करे, यह हम सब पढ़ेंगे। योग शारीरिक क्रिया से शरीर को मजबूत करता है, मानसिक क्रिया से मन एवम बुद्धि को नियंत्रित करता है और समर्पण एवम ज्ञान के द्वारा ब्रह्म स्वरुप को प्रदान करता है। यही सम्पूर्ण योग से ही ब्रह्मसन्ध हो कर जीव मुक्त हो सकता है।

गीता के 18 अध्याय त्रिषष्ठी अर्थात 6 – 6 अध्याय के तीन भागों में बांटा गया है। वेद एवम उपनिषदों के आधार तत त्वमसि अर्थात तुम ही ब्रह्म हो के अनुसार गीता के प्रथम 6 भाग त्वम के परिचय के है जीव में जीव के विषय में ज्ञान दिया गया है, 7 से 12 तत अर्थात परब्रह्म के परिचय के है और अंतिम 6 भाग असि अर्थात जीव और ब्रह्म के एकतत्व भाव के है। यह मान्यता कुछ विद्वानों ने व्याख्या करते हुए रखी है, जिस से सभी सहमत हो, आवश्यक नही। तत का अर्थात अनित्य या मिथ्या जगत से है और सत नित्य का प्रतीक, इसे विस्तार से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या कह कर जो प्रत्यक्ष है, वह तत भी सत है, का निरूपण भी किया गया है।

ईश्वर को ईश्वर के आश्रय में जा कर संशय रहित हो कर मय्यासक्तमना, मदाश्रय एवम योग युज्जन से युक्त हो कर ही समझा जा सकता है। क्योंकि यही सम्पूर्ण ज्ञान है।

।। हरि ॐ तत सत ।। 7.01 ।।

Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)