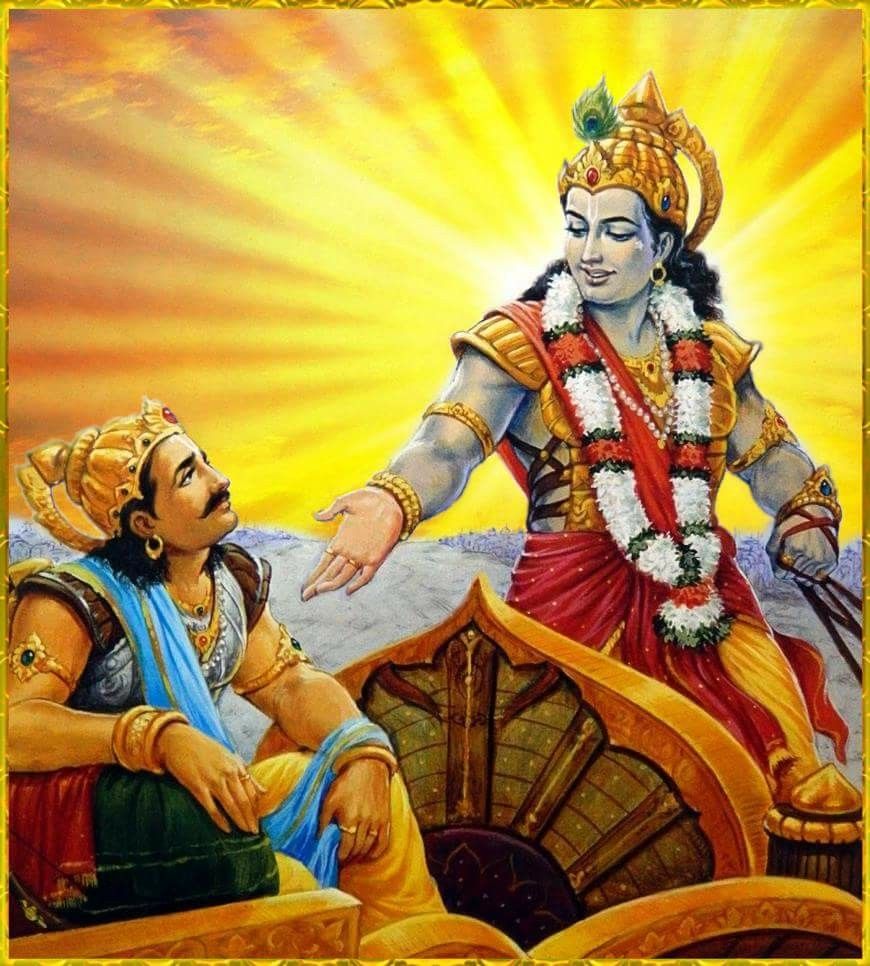

।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 05.06।।

।। अध्याय 05.06 ।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 5.6॥

सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ।

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥

“sannyāsas tu mahā-bāho,

duḥkham āptum ayogataḥ..।

yoga-yukto munir brahma,

na cireṇādhigacchati”..।।

भावार्थ :

हे महाबाहु! निष्काम कर्म-योग (भक्ति-योग) के आचरण के बिना (संन्यास) सर्वस्व का त्याग दुख का कारण होता है और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला “निष्काम कर्म-योगी” परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। (६)

Meaning:

For renunciation, O mighty-armed, is difficult to attain without yoga. The contemplative person established in yoga swiftly attains the eternal essence.

Explanation:

In this shloka, Shri Krishna says that for a seeker that has not fully exhausted his desires, bypassing the first stage of karmayoga will make attainment of the eternal essence difficult. The best option is to start with karmayoga, because like the yoga of knowledge, it too will yield the same result of self-realization.

A silent place for a mature person, it is a blessing; he will think of ātma brahman, but the very silent place, for another person, it can rake up all the inner problems and other things can come; and one may go crazy and therefore Krishna says, to enjoy sanyāsa āśrama, one requires a level of mind which is not that easy.

To understand this, let us examine a different question: Why are there so few PhDs in the world? It takes a certain kind of person to obtain a PhD. One has to be ready to spend most of their life in a lab. One has to do what it takes to get their experiment right. They have to survive on their petty stipend for several years. And all this is for the sole objective of discovering something that benefits mankind.

Similarly, not many people can minimize their worldly activities so much that they retire to an ashram to gain knowledge from a teacher. For most of us, the pull of our desires is so strong that we will continue to work in this world. Therefore, liberation has to come from our actions, not through renunciation.

We are all propelled to work by our nature. Arjun was a warrior, and if he had artificially renounced his duty, to retire to the forest, his nature would make him work there as well. He would probably gather a few tribesmen and declare himself their king. Instead, it would be more fruitful to use his natural inclinations and talents in the service of God. So the Lord instructs him, “Continue to fight, but make one change. At first, you came to this battleground on the presumption of saving a kingdom. Now, instead, simply dedicate your service unselfishly to God. In this way, you will naturally purify the mind and achieve true renunciation from within.”

Furthermore, Shri Krishna also mentions a caveat about action. One should not perform actions just like that. Karmayoga advocates thoughtful action, where one thinks before one acts. The biggest obstacle in moving forward spiritually is our ego. It creates selfish desires that move us towards the material world. So when we performs actions thoughtfully, in other words, when we ensure that our actions are performed without attachment towards the result, our selfish desires automatically get slowly eliminated.

Living in a cave in the Himalayas, a yogi may feel that he has renounced, but the test of that renunciation comes when he returns to the city. For instance, one sadhu practiced austerities for twelve years in the mountains of Garhwal. He came down to Haridwar to participate in the holy fair called Kumbh Mela. In the hustle and bustle of the fair, someone accidentally placed his shoe on the sadhu’s bare foot. The sadhu was infuriated, and screamed, “Are you blind? Can you not see where you are going?” Later he repented for permitting anger to overcome him, and lamented, “Twelve years of austerities in the mountains got washed away by living one day in the city!” The world is the arena where our renunciation gets tested.

Krishna says even though both aśramas are equally efficacious, from the standpoint of a person’s preparation level; we can find out which one is better and if you are going to study from that angle, Krishna says for a mature and prepared mind, sanyāsa āśrama is OK, fine; it is wonderful; whereas for an unprepared mind, sanyāsa āśrama is not, not because the āśrama has got some problem but because of one’s mental immaturity.

।। हिंदी समीक्षा ।।

आत्मज्ञान की साधना में कर्म के स्थान के विषय में प्राचीन ऋषिगण जिस निष्कर्ष पर पहुँचे थे भगवान् यहाँ उसका ही दृढ़ता से विशेष बल देकर प्रतिपादन कर रहे हैं।

निष्काम कर्म से आत्म शुद्धि अवश्य होती है किंतु इस मे कर्ता भाव भी बना रहता है। अतः इस के बाद ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है जिस को ‘क्रम समुच्चय’ भी कहते है। ज्ञान युक्त निष्काम कर्म सन्यास में अपने आत्मस्वरूप में योग पाया हुआ मनन शील योगी तो बिना किसी विलम्ब के तत्काल ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।

पूर्व में यह तो स्पष्ट कथन दिया गया है कि बिना आसक्ति, कामना और अहम को त्यागे, जिसे राग – द्वेष भी कहा गया है, कर्मयोग या कर्म सन्यास दोनो ही निरर्थक प्रयास है। कर्म प्रकृति की क्रिया है, कोई भी जीव बिना कर्म किए नही रह सकता तो उस का प्रथम प्रयास निष्काम कर्म का ही होना चाहिए। अक्सर लोग विभिन्न प्रकार से व्रत, उपासना, अध्ययन, पूजा, यज्ञ और प्रवचन का श्रवण भी कामना और आसक्ति के साथ शुरू कर देते है। इस प्रकार जो कर्म योग या सन्यास शुरू करते है उन्हे निष्काम होने में अतिरिक्त समय लगता है, परंतु यह उन लोगो से कुछ हद तक ठीक ही है, जो पूर्णतयः भोग और विलास की जिंदगी जीते है।

कर्म पालन के बिना वास्तविक कर्मसंन्यास असंभव है। किसी वस्तु को प्राप्त किये बिना उस का त्याग कैसे संभव होगा इच्छाओं के अतृप्त रहने से और महत्त्वाकांक्षाओं के धूलि में मिल जाने के कारण जो पुरुष सांसारिक जीवन का त्याग करता है उस का संन्यास वास्तविक नहीं कहा जा सकता। किसी धातु विशेष के बने पात्र पर मैल जम जाने पर उसे स्वच्छ एवं चमकीला बनाने के लिए एक विशेष रासायनिक घोल का प्रयोग किया जाता है। जंग (आक्साइड) की जो एक पर्त उस पात्र पर जमी होती है वह उस घोल में मिल जाती है। कुछ समय पश्चात् जब कपड़े से उसे स्वच्छ किया जाता है तब उस घोल के साथ साथ मैली पर्त भी दूर हो जाती है और फिर वहाँ स्वच्छ चमकीला और आकर्षक पात्र दिखाई देता है। मन के शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी इसी प्रकार की है। कर्मयोग के पालन से जन्म जन्मान्तरों में अर्जित वासनाओं का कल्मष दूर हो जाता है और तब शुद्ध हुए मन द्वारा निदिध्यासन के अभ्यास से अकर्म आत्मा का अनुभव होता है और यही वास्तविक कर्मसंन्यास है। ध्यान के लिए आवश्यक इस पूर्व तैयारी के बिना यदि हम कर्मों का संन्यास करें तो शारीरिक दृष्टि से तो हम क्रियाहीन हो जायेंगे लेकिन मन की क्रियाशीलता बनी रहेगी। आंतरिक शुद्धि के लिए मन की बहिर्मुखता अनुकूल नहीं है। वास्तव में देखा जाय तो यह बहिर्मुखता ही वह कल्मष है जो हमारे दैवी सौंदर्य एवं सार्मथ्य को आच्छादित किये रहता है।

यह तो स्पष्ट है कि शरीर से परे इंद्रियां है, इंद्रियाओ से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, फिर चेतन और चेतन से जीव का आत्म स्वरूप परमात्मा है। अतः ऐसा कोई योग नही जो मात्र यह कहने से कि मैं ही ब्रह्म स्वरूप परमात्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ,मेरे लिए न कोई तो कर्म के और न ही कोई बंधन। मै भला बुरा कुछ करता दिखाई पड़ता हूँ तो वो इंद्रिया ही अपना अर्थ बरत रही है। यह सब पाखंड, ढोंग और मिथ्या भ्रम के अतिरिक्त कुछ नही। ऐसे व्यक्ति को अपनी वस्तुओ का मोह बना रहता ही है और वह मन में अपनी अतृप्त कामनाओं को ले कर चलता है। किसी ऐसे बाबा जी को निरादर कर के देख ले, उसे क्रोध आ ही जाएगा।

जीव का जन्म पूर्व जन्म के कर्म फल, संस्कार एवम प्रारब्ध है। इस से प्रकृति में वह गुण धर्म से व्यवहार को वर्तता है। सन्यास अर्थात सांख्य योग बिना सहज कर्म किये पूर्व जन्म के संचित कर्मो एवम प्रारब्ध के कारण मन, बुद्धि एवम चेतन तत्व अंतःकरण से शुद्ध होना मुश्किल हो जाता है, इसलिये घर संसार त्याग कर सीधे ज्ञान को प्राप्त करने वाला सन्यासी प्रायः भटक जाता है। इसलिये भगवान श्री कृष्ण कहते है लाखो में कुछ ही लोग ही सांख्य मार्ग से सीधे ज्ञान को प्राप्त कर पाते है, वह भी योग्य गुरु मिलने के कारण। किन्तु कर्म योग में कर्म फल में आसक्ति एवम कामना के त्याग से धीरे धीरे संचित एवम प्रारब्ध कर्म फल क्षीण हो जाते है जिस के मन, बुद्धि एवम कर्त्ता भाव मे शुद्धता आने लगती है और ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दुख में उद्वेग रहित मनवाला, सुख में स्पृहरहित तथा राग, भय और क्रोध से रहित स्थित बुद्धि, समभाव वाला ही कर्म सन्यासी ज्ञान योग का संपादन कर पाता है। यही सरल एवम अपनाने के उचित मार्ग है जिस से सृष्टि यज्ञ चक्र भी चले, लोक संग्रह हेतु कर्म भी हो एवम मोक्ष की प्राप्ति भी हो सके।

व्यवहार दृष्टिकोण से यदि किसी को कोई कार्य दिया जाए और वो मेहनती है तो कार्य तो सम्पन्न होगा किन्तु उसे दिशा निर्देश देना पड़ेगा। और यदि वो निपुण है तो कार्य बता देने पर उतना कार्य कर देगा और यदि वो मननशील भी है तो कार्य करने के बाद उस को कार्य के उद्देश्य तक पहुचा भी देगा। अतः मेहनती, निपुण एवम मननशील बुद्धि युक्त व्यक्ति किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक सम्पन्न कर सकते है और अन्य को यह सब अभ्यास से सीखना पड़ेगा। यही निष्काम कर्म, ज्ञान एवम कर्म सन्यास द्वारा तत्वदर्शन को प्राप्त करने का मार्ग है। आज व्यापार, व्यवसाय, घर गृहस्थी में लोग यदि मोक्ष की आकांक्षा रखते है, तो मन, बुद्धि एवम चेतन से समभाव होना आवश्यक है, उन्हें इस संसार की त्यागने की आवश्यकता नही है।

संसार में जितने भी धनिक लोग है, वे कर्म की पराकाष्ठा से उच्चतम स्तर पर जब पहुंच जाते है तो त्याग की भावना से दान और धर्म भी करते देखे गए। यह एक सांकेतिक चिन्ह है जो यह बताता है, सकाम कर्म करते हुए भी व्यक्ति निष्काम कर्म की बढ़ता चला जाता है किंतु कर्म सन्यास से जब तक मन से व्यक्ति शुद्ध बुद्ध नही होता, उस का सन्यास सिर्फ भटकाव के कुछ नही है। मन का शुद्ध बुद्ध होना बिना कर्म के होना अत्यंत कठिन कार्य है। लाखो में कोई एक सफल होता है।

प्राचीन काल के हिन्दू मनीषियों की आध्यात्मिक उन्नति के क्षेत्र में यह सबसे बड़ी खोज है। जहाँ भगवान् ने यह कहा कि कर्मयोग की भावना से कर्म किये बिना ध्यान की योग्यता अर्थात् चित्तशुद्धि नहीं प्राप्त होती वहीं वे यह आश्वासन भी देते हैं कि साधकगण उचित प्रयत्नों के द्वारा ध्यान के अनुकूल इस मनस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। योगयुक्त जो पुरुष सदा निरहंकार और निस्वार्थ भाव से कर्म करने में रत होता हैं उसे मन की समता तथा एकाग्रता प्राप्त होती है। साधक को ध्यानाभ्यास की योग्यता प्राप्त होने पर कर्म का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। ऐसे योग्यता सम्पन्न मुनि को आत्मानुभूति शीघ्र ही होती है।परमात्मा का अनुभव कब होगा इस विषय में कोई कालमर्यादा निश्चित नहीं की जा सकती। अचिरेण शब्द के प्रयोग से यही बात दर्शायी गई है। उपर्युक्त विवेचन से कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्म के आचरण को श्रेष्ठ कहने का कारण स्पष्ट हो जाता है।

ध्यान रहे, अर्जुन एक कर्म वीर योद्धा है, आज युद्ध भूमि में मोह और भय के कारण यदि सन्यास ले भी लेता है, तो भी वह भटकता ही रहेगा, उस के उचित है वह युद्ध करे, किंतु युद्ध शासन करने या शत्रु को पराजित कर के दंड देने के लिए नही करते हुए, कर्मयोग की भांति बिना राग और द्वेष के साथ करे। कर्ण, भीष्म और द्रोण भी युद्ध अपने अपने कर्तव्य कर्म से कर रहे थे, उन्हे भी कौरव से कोई राग या पांडवों से कोई द्वेष नहीं था।

।। हरि ॐ तत सत।। 5.06।।

Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)