।। Shrimadbhagwad Geeta ।। A Practical Approach ।।

।। श्रीमद्भगवत गीता ।। एक व्यवहारिक सोच ।।

।। Chapter 04.26।।

।। अध्याय 04.26 ।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.26॥

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति।

शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥

“śrotrādīnīndriyāṇy anye,

saḿyamāgniṣu juhvati..।

śabdādīn viṣayān anya,

indriyāgniṣu juhvati”..।।

भावार्थ :

कुछ मनुष्य सभी ज्ञान-इन्द्रियों के विषयों को संयम-रूपी अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य इन्द्रियों के विषयों को इन्द्रिय-रूपी अग्नि में हवन करते हैं। (२६)

Meaning:

Other yogis offer hearing and other senses into the sacrificial flame of self-restraint. Yet others offer sense objects into the sacrificial flame of the senses.

Explanation:

Two more practical yajnyas are highlighted in this shloka by Shri Krishna. In the first yajyna, we use our discrimination to limit the activities of our senses. Symbolically, self control is like the fire to which the senses are offered.

The world comprises both good and bad influences. Our senses are exposed to thousands of such influences each day. If we keep senses open all the time without proper discrimination, so many negative influences would enter that it would take a lifetime to clean them up. Therefore, in this yajnya, we exercise our discretion over what we see, eat and hear everyday. Such withdrawal of energy from the senses is called pratyaahaara. It is the fourth “limb” or aspect of yoga in the tradition of Patanjali, the first three being yama (restraint), niyama (positive restraint, covered in a later shloka) and aasana (steadying the body).

In this type of yajña (sacrifice), the actions of the senses are suspended, except for the bare maintenance of the body. The mind is completely withdrawn from the senses and made introvertive, by force of will-power.

The yajna talked about is sensory discipline. Sensory discipline called indriya samyamaḥ; otherwise called damaḥ When a person practices sense control, what he destroys or offers is: undisciplined sense organs are offered into sensory discipline. Undisciplined sense organs are as though offered; because when you offer the oblation, what happens? It disappears when you offer ghee into fire; after the oblation, ghee is no more there. Similarly in this oblation, what disappears is wild sense organs, untamed sense organs disappear, and in that place what comes? the disciplined, mastered sense organs are there. And therefore, this is considered to be another yajñāh; indiscipline offered unto discipline. So this is called damaḥ yajnaḥ. Here there is no physical fire and physical oblations involved; but the mere sense control. Sense control does not suppression, mastery over the sense organs because of my understanding.

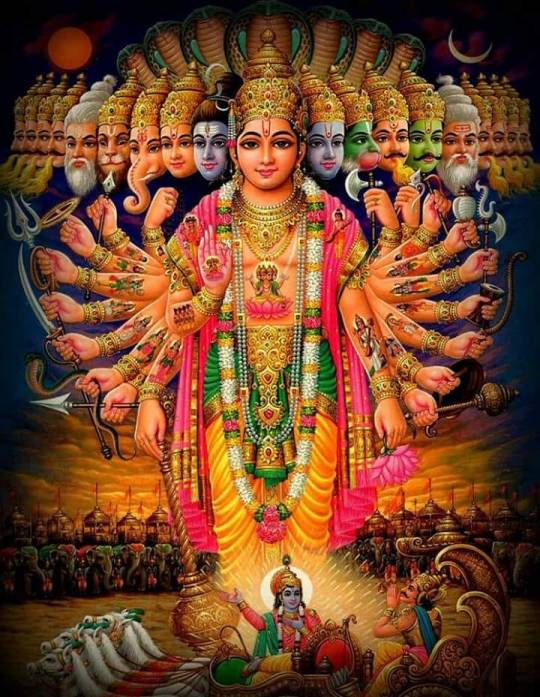

The Ramaayana illustrates this very well with the example of Raavana and Dasharatha. Raavana’s ten heads are representative of the ten senses (5 sense organs + 5 organs of action). He was under such influence of his senses, he used them so much for enjoyment that they became ten heads. Conversely, Dasharatha exerted such control over his senses that they led him to his destination like a chariot (ratha).

The second yagnya is a more sophisticated version of the first yagnya. Instead of offering the senses to the fire of self restraint, the objects themselves, or more accurately, the notion of an object is sacrificed. We had come across the example of a gold jeweller who is only interested in the weight of the jewellery, regardless of how beautiful the ornament is. Similarly, advanced yogis sacrifice the notion that they are living in the world of objects. They recognize that objects are nothing but configurations of the same three cosmic forces: sattva, rajas and tamas. Like the jeweller, they “melt” the object so that it no longer draws their self outward.

Then the fourth yajnaḥ given in the second line is viṣaya bhoga yajnaḥ; viṣaya bhōga yajnaḥ; Therefore I say No and within my control I enjoy the sense pleasures legitimately morally keeping them under my control and when I enjoy those sense pleasures, from strength, from mastery, I can consider that enjoyment itself as a type of yajnah. there are five homa kundas; not even five; the Upaniṣads itself says seven homakundas are there; two eyes, two ears; two nostrils, and thank God, one mouth.

Opposite to this is the practice of bhakti yog. In this second type of yajña, the senses are made to behold the glory of the Creator that manifests in every atom of his creation. The senses no longer remain as instruments for material enjoyment; rather they are sublimated to perceive God in everything. In verse 7.8, Shree Krishna says: raso ‘ham apsu kaunteya “Arjun, know me to be the taste in water.” Accordingly, bhakti yogis practice to behold God through all their senses, in everything they see, hear, taste, feel, and smell. This yajña of devotion is simpler than the path of haṭha yog; it is joyous to perform, and involves a smaller risk of downfall from the path.

।। हिंदी समीक्षा ।।

श्रीमच्छंकराचार्यविरचिता शिवमानसपूजा में कहते है।

आत्मा त्वं गिरिजा मति: सहचरा: प्राणाः शरीरं गृहं

पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिति: ।

संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरा

यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनाम ।।

‘हे शम्भो ! मेरी आत्मा तुम हो, बुद्धि माता पार्वती जी हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका घर है, सम्पूर्ण विषय- भोग की रचना आप की पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरे पाँवों का चलना-फिरना आप की परिक्रमा है तथा मेरी वाणी के सम्पूर्ण शब्द आप के स्तोत्र(स्तुति) हैं तथा मैं जो भी कर्म करता हूँ, वह सब आप अखिल-शिव-स्वरूप की आराधना ही है।

यह प्रार्थना जो करता है, वह अपनी सभी इन्द्रियों का निग्रह को प्राप्त करता हुआ, भगवान शिव को अपने आत्मस्वरुप में प्राप्त करता है।

महात्मा गांधी के तीन बंदरो की बात तो सभी को याद होगी कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। इन से कही आगे भगवान श्री कृष्ण इंद्रियाओ के शमन एवम दमन के यज्ञ द्वारा अनवांछित विषय वासना की यज्ञ में आहुति के बारे में बताते है।

यहाँ संयम रूप अग्नियों में इन्द्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि एकान्त काल में श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और घ्राण ये पाँचों इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों (क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध) की ओर बिलकुल प्रवृत्त न हों। इन्द्रियाँ संयमरूप ही बन जायँ। पूरा संयम तभी समझना चाहिये जब इन्द्रियाँ मन बुद्धि तथा अहम् इन सब में से राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाय।

सुपरिचित वैदिक यज्ञ के रूपक के द्वारा यहां सब यज्ञों अर्थात् साधनाओं का निरूपण अर्जुन के लिये किया गया है। यज्ञ विधि में देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करने के लिये अग्नि में आहुतियाँ दी जाती थीं। इस रूपक के द्वारा यह दर्शाया गया है कि इस विधि में न केवल आहुति भस्म हो जाती है बल्कि उसके साथ ही देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आत्मज्ञानी पुरुष अथवा साधकगण श्रोत्रादि इन्द्रियों की आहुति संयमाग्नि में देते हैं अर्थात् वे आत्मसंयम का जीवन जीते हैं। इस प्रकार इन्द्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति भस्म हो जाती है और साधक को आन्तरिक स्वातन्त्र्य का आनन्द भी प्राप्त होता है। यह एक सुविदित तथ्य है कि इन्द्रियों को जितना अधिक सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न हम करते हैं वे उतनी ही अधिक प्रमथनशील होकर हमारी शान्ति को लूट ले जाती हैं। आत्मसंयम की साधना के अभ्यास के द्वारा ही साधक को ध्यान की योग्यता प्राप्त होती हैं। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में इन्द्रिय संयम का उपदेश है तो दूसरी पंक्ति में मनसंयम का। इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों की संवेदनाएं प्राप्त कर के ही मन का अस्तित्व बना रहता है। जहां शब्दस्पर्शादि पाँच विषयों का ग्रहण नहीं होता वहां मन कार्य कर ही नहीं सकता। इसलिये विषयों से मन को अप्रभावित रखने की साधना यहां बतायी गयी है जिस के अभ्यास से ध्यानाभ्यास के लिये आवश्यक मन की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।

संयम का अर्थ इंद्रियों का दमन नही है, यह दम और शम से नियंत्रित होना चाहिए। इंद्रियों का दमन हठ योग है, दमन की गई इंद्रियां कभी भी पुनः स्थापित होती है। इसलिए योगी यज्ञ से इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रिय वासना आदि दुर्गुणों की ओर आकर्षित ही न हो, करते है।

जिस पुरुष ने मन को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है उसके विषय में भगवान् कहते हैं अन्य (साधक) शब्दादिक विषयों को इन्द्रियाग्नि में आहुति देते हैं। प्रथम विधि में विषयों की संवेदनाओं को इन्द्रियों के प्रवेश द्वार पर ही संयमित किया जाता है जबकि दूसरी विधि में (अभ्यांतर में ) मन के सूक्ष्मतर स्तर पर उन्हें नियन्त्रित करने की साधना है।

यज्ञ आहुति आदि से यह भ्रमित भी नही होना चाहिए कि यह यज्ञ वेदी में बैठ कर मंत्रोच्चार से किया यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ कर्म है, जो प्रकृति के तीन गुणों सत, रज और तम में परमात्मा में अपना ध्यान और समर्पण सत्व गुण के साथ और उस के परे हो कर आहुति देना है।

अच्छे विचारों एवम आचरण द्वारा ही हम उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते है अतः इंद्रियाओ से ग्राह्य किसी भी नकारात्मक विचारधारा जो हमे अहम एवम मोह से जोड़ती है उस को समाप्त करना ही सब प्रथम यज्ञ है। फिर हर अहम एवम मोह को संयम प्रदान करना ताकि किसी भी भाव या शब्दो से हमारा अंतर्मन विचलित न हो। शब्दो मे बहुत अधिक ताकत होती है। आप के समस्त स्नायु तंत्र को एक शब्द ही उतेजित कर सकता है।

समर्पण का एक सरल यज्ञ भक्ति मार्ग भी है, जिस में जीव अपने को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित कर देता है। किंतु यह इतना सरल भी नही, जो हम आज के युग में लोगो को भक्ति करते देखते है। मुक्ति की कामना भी, एक आसक्ति ही है।

प्रस्तुत श्लोक एवम अगला श्लोक मिल कर पतंजलि योग की ओर इशारा करता है। इस संसार मे जो कुछ भी ग्रहण होता है और कर्म होता है उस पर नियंत्रण तो मन और बुद्धि का है किंतु माध्यम इंद्रियां है। इस मे वाणी का महत्व अधिक है क्योंकि वाणी से आप किसी को भी दोस्त या दुश्मन बना सकते है। यज्ञ के द्वारा अपनी इन्द्रियों सम्बन्धी काम, आसक्ति एवम मोह को अग्नि में हवन कर के पवित्र कर अर्थात संयमित कर सकते है। योगी ही ज्ञान द्वारा इन्द्रियों एवम प्राण के व्यवहारों को आत्मसयंम रूपी योगाग्नि में हवन करते है।

अगले श्लोक में हम और यज्ञ के बारे में जानेंगे।

।। हरि ॐ तत सत।। 4. 26।।

Complied by: CA R K Ganeriwala ( +91 9422310075)